2025年2月号

挑戦する研究開発者たち

時流を読み、現場を意識、本質を見極める力を持って研究開発に取り組む

日本国内のデータセンタの年間消費電力量は、2022年度に8000 GWhであったものが、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展、ITシステムの継続的な投資とその基盤となるクラウドサービスの利用拡大を背景に、2030年度には1万7000 GWh、さらに2050年度には4万1200 GWhになると予測されています。この消費電力のうち、3~4割は空調に要するものだといわれています。一方、「国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)」において合意されたパリ協定を踏まえ、日本では、中期目標として、2030年度のCO2をはじめとする温室効果ガスの排出を2013年度の水準から26%削減することが目標として定められました。この実現に向けて、省エネルギー化やカーボンニュートラルに関する取り組みが各方面で行われています。技術が非常に成熟している空調分野において、新冷媒の採用と省エネルギー化を実現した空調機の開発により、国際課題への対応を前進させた、NTTファシリティーズ サービスイノベーション部 二渡直樹氏に、データセンタ用空調機「FMACS-Ⅵ(M)」の開発の概要と、現場を意識して、本質を見極める力を持って研究・開発に取り組む思いを伺いました。

二渡直樹

研究開発部門 環境ソリューション担当 主任研究員

NTTファシリティーズ サービスイノベーション部

年間消費電力量20%削減、環境負荷の低減、既設設備のリプレースを意識した装置サイズを目標とした「FMACS-Ⅵ(M)」を開発

現在、手掛けている業務の概要をお聞かせいただけますか。

データセンタ用空調の研究開発に取り組んでいます。

通信ビル(通信機械室)やデータセンタに集約設置されているICT装置に供給される電力は、装置の動作に使われるほか熱に変わってしまいます。装置の性能向上に伴って消費電力は増大し、発熱量も増えてきています。ICT装置は温度が高くなると故障率が上昇するため、通信インフラ等の安定的運用を確保するためには、一般の空調機と比較して大風量で24時間365日冷却し続ける必要があり、こうした要件に対応していくため、NTTファシリティーズは通信ビルやデータセンタ向けの専用空調機であるFMACSシリーズを開発・提供しています。

昨今、地球温暖化防止やカーボンニュートラルを推進するために省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用等が注目を集めており、ICT装置はもちろん、家電機器、自動車等あらゆる方面で省エネルギー化への取り組みが推進されています。ICT装置の性能向上に伴い通信ビルやデータセンタの消費電力が増加する中、データセンタ用の空調機の消費電力はこうした施設の全消費電力の3~4割を占めており、データセンタ用空調機に対する省エネルギー化への対応は急務となっています。

データセンタ用空調方式は、室内ユニット、冷媒配管、室外ユニットがパッケージ化された「個別分散空調方式(パッケージ式)」と、冷凍機や冷却塔、冷却水配管などからなる熱源システムと室内ユニット群で構成され、建物全体の熱源システムを構築する「中央熱源空調方式」があり、状況に応じ最適な空調方式が採用されます。通信ビルでは通信需要の拡大に応じ逐次増設が容易な「個別分散方式」が多く採用されており、当社はデータセンタ用パッケージ式空調機であるFMACSシリーズを1980年から開発・提供し続けています。

FMACSシリーズは、冷房専用パッケージ式空調機として業界最高水準の効率を実現するとともに、データセンタ用空調機として備えるべき機能・性能を実装しています。これまで、パッケージ式空調機の省エネルギー化技術の研究開発成果や最新技術の適用、長年の構築・運用による蓄積技術からの改良、より環境にやさしい冷媒への転換を続け、第5世代の「FMACS-Ⅴ」までを提供し、CO2排出削減量として累計1400万t-CO2の貢献をしてきました。また、FMACS-Ⅴでは、より高い省スペース性を実現したFMACS-Ⅴ slimシリーズや、冬期は寒冷な外気冷熱を利用し冷却する省エネ強化のFMACS-Ⅴ hybridシリーズも提供しており、私も2015年からこれらの開発に取り組んでいます。そして、後継機である「FMACS-Ⅵ(M)」を開発し、2024年1月から提供しています。

「FMACS-Ⅵ(M)」はどのような空調機なのでしょうか。

冷房の基本的原理は、冷媒の蒸発による気化熱で室内の熱を吸収し、圧縮機で冷媒を高温高圧にして室外に送り、室外で熱を放出した冷媒が液体となり室内に戻り、膨張弁で圧力を低下させることでさらに温度を下げ、室内の熱を吸収する、というヒートポンプと呼ばれる仕組みにより室内外で熱の吸収・放出を行うことで冷房をしています。この原理は非常にエネルギー効率が高いため、技術開発が進みかなり成熟した技術となっています。また、熱交換、熱搬送のために使用する冷媒は、CO2の数千倍の温室効果を持っているため、国際的な取り組みとして段階的な利用制限が始まっています。

こうした中で、冷媒転換の状況等を注視しつつ、業界において代替冷媒の決まっていない時期から試作評価を行うなどして、後継機の開発目標を検討してきました。そして、FMACS-Ⅴに対して、年間消費電力量20%削減、環境負荷の低減、既設設備のリプレースを意識した装置サイズを開発目標として、「FMACS-Ⅵ(M)」を開発しました(図1)。

開発にあたっては、「R32」という冷媒をデータセンタ用空調機としては日本で初めて導入しました。R32は、温室効果(地球温暖化係数)が従来のデータセンタ用空調機で用いられている冷媒であるR410Aの3分の1であり、すでにルームエアコンや店舗・オフィス用エアコンに採用されています。一方で、微燃性という特性があるため、冷媒充填量の多いデータセンタ用空調機のような大型空調機の場合、R410A等と比較しその取り扱いが難しいといった課題がありました。これについては、一般社団法人 日本冷凍空調工業会などでリスクアセスメントと対策検討がなされており、冷媒の検知器、警報装置等の設置、冷媒の漏洩時に冷媒濃度が濃くなる部屋への換気設備設置といったデータセンタ用空調機に充填される微燃性冷媒を採用・安全に使用する方法が、日本冷凍空調工業会標準規格(JRA規格)、日本冷凍空調⼯業会ガイドライン(JRA-GL)にまとめられています。

通信ビルやデータセンタにおける空調の設計、工事、管理、保守などを担っている社内外の関連部署とJRAやJRA-GLへの準拠について協議を重ねながら、対応方法の検討・整理を行い、空調機の構成を安全な構成とするとともに、安全に扱うための設置条件を定め、標準構成では従来のFMACS-Ⅴと同じ機器構成とすることを可能とした、微燃性冷媒採用の基礎技術を築いてきました。

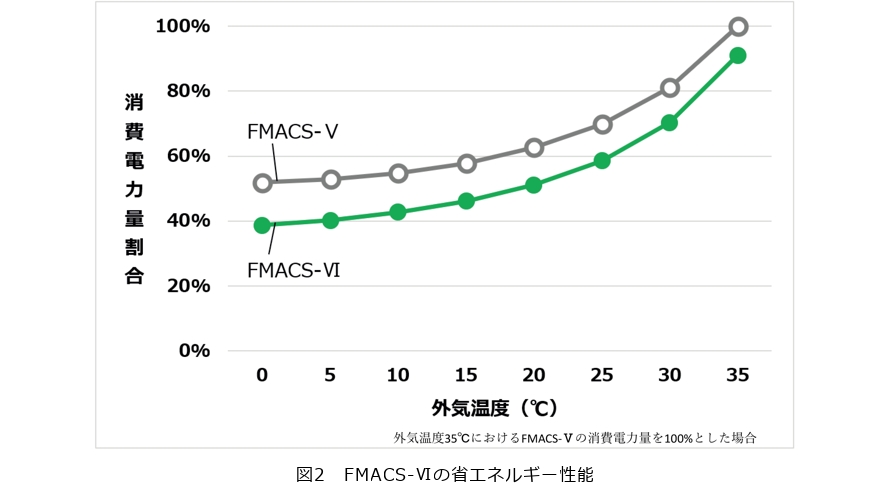

消費電力削減については、高効率なR32の採用、マイクロチャネル熱交換器、高効率モーター、高効率ファンの搭載に加え、シミュレーションを駆使して空調機内空気抵抗の最小化を図り、従来のFMACS-Ⅴから年間消費電力量約20%削減を実現しました(図2)。

また、パッケージ式空調機であり、室内ユニットは冷水を使わないため漏水によるICT装置の水損を気にせず自由な室内配置が可能であり、室外ユニットも低運転音化による配置自由度を持っています。加えて、圧縮機を室内ユニットに搭載することで配管長が長い場合の圧力損失による能力低下の抑制と、配管サイズの小径化により高い経済性を実現するとともに、リプレースへの配慮もなされています。

さらに、震度6強クラスの揺れでも運転が継続できることを耐震試験により確認し、電磁ノイズに関する規格 VCCI クラスA機器、CISPR 35 に準拠し、FMACS-Ⅵ(M)からの発生ノイズがICT装置に影響を及ぼさないような対応を行うとともに、周囲のICT装置からのノイズによって誤動作を起こさないノイズ耐力を備えています。

温室効果の低い冷媒R32の日本初採用や高い省エネ性によるカーボンニュートラルへの貢献が評価され、FMACS-Ⅵ(M)は2024年12月に省エネ大賞 製品・ビジネスモデル部門「省エネルギーセンター会長賞」を受賞しています。今後はFMACS-Ⅵのラインアップ(大容量タイプ等)の拡充を予定しています。

常に現場を意識して、本質を見極める力を持って研究・開発に取り組む

研究開発者として意識していることは何でしょうか。

常に現場を意識して、本質を見極める力を持って研究・開発をステップアップしていきたいと考えています。とはいえ、一般的なビルの空調設計の経験はあるものの、FMACSについては開発担当であり、導入に際しての設計の経験はありません。設計・施工の現場においては、さまざまなシチュエーションがあると思います。その中で大きな困りごとや課題については開発サイドにフィードバックしてもらえるのですが、日々のちょっとしたカイゼンや、現場で対応できてしまうような課題が数多く現場にはあると思います。そういった課題の中に、潜在的に大きな課題として機能向上につなげるべきものが存在するのではないかと思っています。現場は、知識の宝庫で、私の知らない知見やノウハウも数多くあり、また、自分だけでは得られない着眼点や課題感を得ることができると思います。だからこそ、常に現場を意識すること、そして現場との接点を持つ機会やそれをつくり出すこと、そのうえでしっかりと意見交換することが大切なのです。

そして、現場で得た観点、知見を多面的に評価して本質を見極めることも大切です。現場は課題の宝庫でもあり、その課題は幅の広がりや深さという点において、千差万別です。そこで、本質的な課題を見極めて取り組むことで、研究開発に深みが出てきて、それが結果として成功のカギとなるのではないかと思っています。

開発におけるスキルの維持、スキルアップはどうしていますか。

私は2013年にNTTファシリティーズに入社し、当初の2年間は一般ビルの空調設計を行い、2015年からFMACSに携わるようになりました。専門的なスキルは、学生時代からデータセンタの空調に関したテーマに取り組んできたこともあり自身のコアスキルではあるのですが、最近ではデータセンタ用空調機に限らずさまざまな分野で技術革新が進み、それをいち早く取り込んでいく、そのためにアンテナを指向性が広く、高いものにしていくことが必要だと思います。

この一例として、R32への冷媒転換があります。オゾン層を破壊するおそれのある物質を指定し、これらの物質の製造、消費および貿易を規制することを目的としたモントリオール議定書の中で、「キガリ改正」という温室効果が高い冷媒の使用量削減に関する国際的な枠組みができて、日本ではフロン排出抑制法が改正されてそれに対応するというかたちになっています。フロン排出抑制法の中に指定製品制度というものがあり、その中でFMACSが属する電算機用空調機に対する規制は、2024年3月に審議会で承認(2024年10月に省令公布)され、2029年までに、温室効果がある程度抑えられた冷媒に転換していくことになりました。

広い指向性と高いアンテナで調査を続けて冷媒転換の動向をつかみ、中長期的な目線で得た情報を分析していくことで、次に起こる変化を想定しながら、それをFMACS-Ⅵの研究開発計画に落とし込んでいくことで対応ができました。また、方向性を想定することができた段階で、当社が独自でリスクアセスメントまで実施したことで、必要な構成を考えることができ、結果としてリリースを早めることができました。

こうしたスキルを活かして将来的に何を経験したいのでしょうか。

研究開発者として、お客さまとの接点を増やしていきたいと思います。データセンタ等におけるデータセンタ用空調機の開発を進める中で、お客さまとお話をさせていただく機会があるのですが、この機会だけではお客さまが現状をどのようにとらえていて、今後どのようにしていきたいのか、といったお客さまの考えるポイントのところまでリーチしきれていないのではないかと思っています。空調技術者の立場でお客さまとの接点を意識的にとり、意見交換や情報収集を行うことで、それを新たに空調機に展開し、お客さまにプロアクティブな提案ができるようにしていきたいと思います。

成熟した技術分野でも、成果を普遍的に展開させるような仕組みを持たせることで大きな影響力を持つ

後進へのメッセージをお願いします。

研究開発の成果は、単体でみれば小さな効果のものもあり、新しい萌芽的なテーマであれば非常に大きいインパクトを与えることができるといったように、多種多様です。その中で、空調関係は成熟した技術分野ではありますが、成果を普遍的に展開させるような仕組みを持たせることで、単体でみれば小さな効果であっても大きな影響力を持つことができます。データセンタでは大量の電力消費があるので、その数%を削減するだけでも社会的インパクトが大きい、というのはその一例で、私はそれを研究のモチベーションにしています。

そのために本質をとらえるようにして、現場を見て、普遍的に展開できそうなポイントを常に自問しています。インパクトに関して、私の場合は省エネルギー化が出口だったのですが、研究テーマにより、その出口もさまざまだと思います。萌芽的な分野では大きな成果、成熟した分野では大きな展開について、研究テーマを設定検討するときに意識してみたらどうでしょうか。

■参考文献

(1) 総務省:“令和6年版 情報通信白書,”2024.

(2) 経済産業省:“第7回デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合 資料5,”2024.