2022年7月号

挑戦する研究者たち

内発的動機が一番強いドライビングフォース。志の共鳴が新しい流れをつくる

2021年の世界最大のスポーツイベントの女子ソフトボール競技で、日本代表チームが金メダルを獲得しました。その背景には、優れた技を可能にする脳のメカニズムを解明し、最新の情報技術を用いたトレーニングによってその向上を図るという新たな試みがありました。潜在脳機能という観点から心と身体のメカニズムを探求する柏野牧夫フェローに研究の概要と研究者としてのあり方を伺いました。

柏野 牧夫

フェロー

柏野多様脳特別研究室 室長

NTTコミュニケーション科学基礎研究所

自覚できない脳機能を解明し、伸ばす

現在、手掛けている研究を教えていただけますでしょうか。

一貫して興味を持っているのは、潜在脳機能、つまり自覚できない脳の働きです。日常生活におけるさまざまな活動―状況を把握したり、意思決定をしたり、適切な動作をしたり、他者とコミュニケーションしたり、喜怒哀楽を感じたりといったことは、どれをとっても脳での膨大な情報処理の賜物なのですが、そのプロセスの大半は自覚できません。私たちの「心」は、潜在脳機能によって支えられているのです。

一方で、潜在脳機能は「身体」と深く結びついています。例えば、アスリートの神業というのは、いちいち考えなくても瞬時に身体が巧みに動くことで実現されます。音楽を聴いて感動するときにも、震える、涙が出るといった身体反応がひとりでに生じます。また、身体的な不調は心の不調にもつながります。心と身体の接点である潜在脳機能のメカニズムを探求し、より望ましい状態へと導く方法論を確立するというのが私たちのめざすところです。

そこには必然的に多様性の問題もかかわってきます。各人の脳、身体、来歴はさまざまなので、「望ましい状態」といっても、ただ1つの正解はありません。多様な人々が、それぞれの特性を活かして、能力を最大限発揮し、幸福感を得られるようにするにはどうすればよいか。それを考えるための科学的・技術的基盤を提供したいと思っています。

具体的にどのようなアプローチで研究活動を行っているのでしょうか。

ここ数年は、「逆応用科学」というアプローチを意識しています。「基礎から実問題へ」ではなく、「実問題から基礎へ」という方向で研究を進めるのです。これは単に目的の定まった、射程の短い応用研究をよしとするという意味ではありません。「川の流れについて知りたいなら汲んだ水を眺めても無駄だ」と言った先哲がいますが、私たちのこれまで手掛けてきた認知神経科学研究は、ビーカーの水を細かく調べているようなものではないのかという思いを、次第に抑えきれなくなったのです。その分野で確立された方法論で実験を重ねているうちに、問題設定自体が、実際の人間の営みからみてリアリティのない、的外れなものになっているかもしれません。

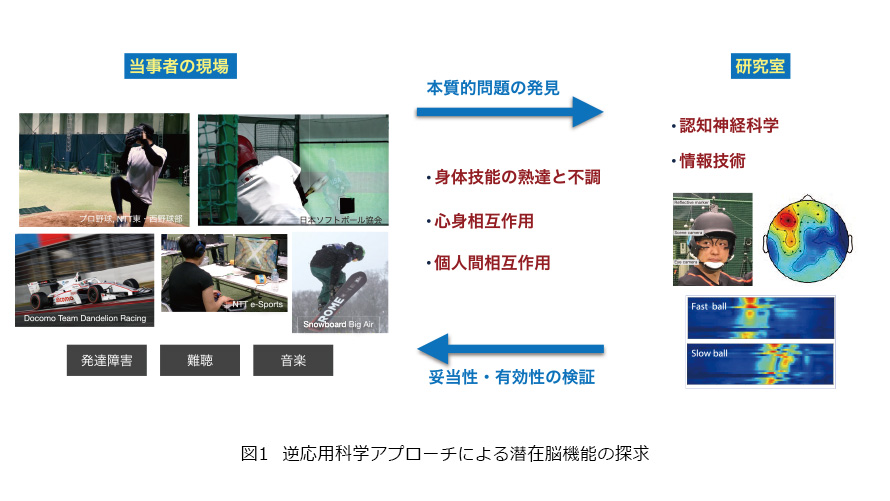

そこでまずは実際の川の流れを見ることに立ち戻ってみることにしました。潜在脳機能や多様性といった問題が特徴的に現れるフィールドの1つが、私の場合はスポーツだったのです。当事者の直面するリアルな問題を解決するという方向を意識しつつ、認知神経科学の基礎研究をやってみようというわけです(図1)。得られた結果は、論文として公刊するだけでなく、現場にフィードバックして、妥当性や有効性を検証します。その結果を踏まえてまた次なる問題を深掘りするというループを回します。このようなアプローチを実践して約5年が経ちましたが、幸いトップアスリートをはじめさまざまな現場の方々のご協力を得て、ようやく成果がかたちになってきました。

基本的なテーマは3つあります。まず、技能の熟達とはどういうことか。その表裏一体として、不調とはどういうことか。2番目は、心身相互作用、いわゆるメンタルと呼ばれる問題です。本番であがって失敗したとか、逆にゾーンに入って成功したとかいうのはどういうメカニズムか。3番目は、個人間相互作用。チームメイトや相手、観衆といった他者の存在がパフォーマンスを左右するメカニズムですね。これらの問題にかかわる潜在脳機能、つまり無自覚的なプロセスを解明したいわけですから、本人に聞いてもだめで、なるべく自然な状況で客観的に計測する方法が不可欠です。その方法自体、研究の一部になります。

世界最大のスポーツイベントで金メダルに貢献

2021年に行われた世界最大のスポーツイベント(大会)で金メダルを獲得した女子ソフトボール日本代表チームとの実践的な取り組みは大きな成果となりましたね。

たしかに、私たちのアプローチの象徴的な事例にはなりましたね。もちろん、勝負はときの運ですし、私たちがかかわっていなくても、金メダルは獲れたかもしれません。チームのスタッフや選手の身を削る努力あってのことなのはいうまでもないですし。だから結果論で「貢献した」というのは憚られるのですが、日本ソフトボール協会とは、私たちがスポーツ脳科学研究を立ち上げたころから緊密な関係を築いてきたのは事実です。ソフトボールが大会の正式競技に復帰することが決まったのが2016年8月。その直後から、日本ソフトボール協会の矢端信介選手強化副本部長(現:本部長)や宇津木麗華ヘッドコーチらが私たちの研究に興味を示してくださいました。新しいことにチャレンジしようという双方の思いが共鳴したのかもしれません。その後、2017年10月には共同実験協定を結び、「脳を鍛えて、ソフトボールで勝つ」を実践すべく、日本代表チームとともにさまざまな取り組みを行ってきました(図2)。

一例を挙げれば、大会後にテレビや新聞などで「秘密兵器」として取り上げられたピッチングマシン。一見するとバッティングセンターにある映像付きマシンと大差ないように見えます。しかしこれは、対戦が想定される投手たちの、各球種を投げるときのフォームと球質を可能な限り精密に再現した「投手シミュレータ」なのです。フォームや球質は、国際試合で研究メンバーが撮影した映像が基になっています。そこから独自のアルゴリズムで球の回転情報を解析し、それをプログラム可能なピッチングマシンで再現しました。このマシンは、矢端氏が当初からおっしゃっていた、「金メダルのためには米国の“動く速球”への対策が一番の課題」という問題に対する、認知神経科学的な回答とも呼べるものです。私たちの実験により、優れた打者は、投球フォームやリリース直後のボールの軌道の情報を用いて、無自覚的にボールの到達点を予測していることが実証されました。A投手のライズボールは球速何km/hで何センチ変化するなどというデータを知っても、打てるようにはなりません。脳内の予測モデルを精緻化するには、投球の映像、ボールの軌道、打てたか打てないか、これらの対応関係を何回も経験する必要があります。これを、コロナ禍で実際の対戦がない中でどうやって実現するか。その答えがこのマシンというわけです。

このマシンの効果を定量的に評価するのは困難ですが、大会直前の大事な時期に選手たちが積極的に使ってくれていたという事実が、私たちにとっては何よりもポジティブな評価のように感じられました。

一流選手の信頼を得るとは素晴らしいですね。改めてこの取り組みにおける学術的意義や社会的意義を教えていただけますでしょうか。

「実問題から基礎へ」をかたちにしたことに第一の意義があると思います。これは言うのは簡単ですが、ちゃんとやるのは大変です。これまで、認知神経科学の基礎研究と実フィールド、例えばスポーツの現場が交わることがほとんどなかったのには理由があります。基礎研究者は、問題を単純化し、要素に分解し、厳密に統制した実験によって現象の背後にあるメカニズムに迫ろうとします。そういう立場からすると、実際のスポーツはややこしすぎて手に負えません。単純な視覚刺激に対するボタン押しと、アメリカ投手陣の“動く速球”を全身で打ち返すのとでは問題の複雑さが桁違いですし、プレッシャーの効果を調べるといっても、実験室内で倫理的に許されるレベルのプレッシャーと、金メダルのかかった打席でのそれとは比較になりません。基礎研究者にしてみれば、実問題では「まともな論文が書けない」ですし、現場からみれば、科学的な知見は「使えない」ということになってしまいます。

そこで私たちがめざしたのが、「リアリティを落とさずに基礎研究の俎上に載せる」ということです。これは10年前だったら難しかったと思います。2010年代後半になると、ウェアラブルセンサやコンピュータビジョンの技術が飛躍的に進み、プレイ中のアスリートの動作や生体反応を比較的自然なかたちで計測することが可能になってきました。私たちもこのような技術を積極的に取り入れ、あるいは新たに開発しています。例えば、実戦中のアスリートの心拍数や身体の動きを計測して、自律神経系の状態とパフォーマンスとの関係を解析したところ、従来の実験室では見られなかったような現象が見えてきました。

先端的な情報技術は、潜在脳機能を調節して、意識できない動きを改善することにも利用できます。先述の投手シミュレータマシンもその1つですし、VR(Virtual Reality)や、動きの可視化・可聴化フィードバックなどを用いたトレーニングシステムも各種開発しています。このようなシステムは、実際にトップアスリートの現場で使っていただいて、皆さんの意見を聞きつつ改良を行っています。

このような営みは、直接的にはもちろん、スポーツの世界を変えることに貢献するでしょう。「心技体」といわれますが、「体」については科学的トレーニングが普及しているのに対し、「心」や「技」ではまだまだです。コーチの成功体験に基づくやり方を選手に押し付けたり、うまくいかない選手に対しては「センスがない」「メンタルが弱い」などと片付けたり、といった例が珍しくありません。「心」や「技」を支える潜在脳機能の解明が進めば、各人の特性に合わせて能力を伸ばす体系的で合理的な方法論が主流となっていくはずです。

私たちが見据えているのは、エリートスポーツの世界だけではありません。アスリートを対象としているのは、潜在脳機能がある意味もっとも純度の高いかたちで現れるからであって、そこで培われた方法論や蓄積された知見は、若年層、高齢者、障がい者など、さまざまな特性や状況の人々に展開可能だと考えています。

「面白くてたまらないこと」が研究の原点

最近は、研究活動にどのような姿勢で臨まれていますか。

「初心に帰る」ということを改めて意識するようになりましたね。研究者としてある程度キャリアを積んでくると、自分の研究でも、他人の研究でも、あまりワクワクすることがなくなってきます。「ああ、そういうやつね」みたいな。しかし子どものころを思い返してみると、宇宙、城、歌謡曲、電気工作など、文字どおり寝食を忘れてのめり込んでいました。学校の勉強には何の関係もないし、誰かに褒められるわけでもない。それどころか、禁止されても止められない。純粋に好奇心、面白さといった内発的動機で突き動かされていたわけです。ある種、性癖みたいなものに近いかもしれません。結局、エネルギーとしてそれが一番強いですよね。誰かに言われてやる、今こういうテーマが流行りだからやる、成果が出そうだからやる、褒められるためにやる、といった外発的動機では、なかなかオリジナリティのあるところまで突き詰めていけないように思います。

ノーベル賞クラスの研究でわりとよくあるのは、本来の専門とは異なる分野に新規参入して間もない時期の成果です。その分野の常識を知らないからこそ、常識を覆すようなアイデアが出せるという面があるのでしょう。ある分野に精通すると、その分野で確立した手法ありきで、暗黙のうちに解けそうな問題を設定していることがままあります。本来、まず知りたいことがあって、それに応じて方法を考えるはずなのに、研究キャリアを積むほど、それがいつの間にか逆転していたりするのです。スポーツ脳科学の研究を始めた動機の1つには、そういう反省もありました。新しい方法を考えるのは簡単ではありませんが、その分エキサイティングでもあります。

ただ、単に面白いこと、好きなことをやるというだけでは、職業としての研究はなかなか成立しません。研究費やメンバーを確保するには、さまざまな観点から研究の価値をうまく説明できることが必要です。こう言うと何か方便のように聞こえるかもしれませんが、自分の研究の潜在的な可能性を他者の視点から考えてみる機会にもなると思います。

今後はどのように進んでいかれますか。

ひとヤマ当てたいですね(笑)。学術的にいえば、定説を覆すとか、新たな概念を打ち出すとか。社会的にいえば、人々の生活を変えるとか、人間観を揺るがすとか。そういうレベルのことはまだ何も成し遂げてないですから。一方で、この5年間、新しいことにチャレンジしてきて、これはかなり面白くなりそうだという手応えも得られました。これからは、それを踏まえて、より本格的な探求と展開を図るフェーズに入ります。私自身の軸足は学術面にあるのですが、社会的、ビジネス的なインパクトも同時に追求したいと考えています。

これはもちろん、単独でできることではありません。学術的にも、さまざまな専門分野の研究者が協働することが不可欠ですし、アスリート、チームスタッフ、ビジネスパーソンなど、さまざまな立場の人々の連携が必要です。幸いなことに、すでにそういうネットワークができており、次第に拡大しています。面白そうなプロジェクトには、立場やバックグラウンドは違っても、志を同じくする人々が自然に集まってくるものだということを実感しています。アスリートにも、メンタリティはほぼ研究者という人も珍しくありません。

私が室長を務める研究室は、若手、しかも全く違う分野から移ってきた人が多いのが特徴です。スポーツとか、音楽とか、それぞれ好きでたまらないことがあって、志願して社内外から異動してきたのです。その時点で、内発的動機は十分ですし、すでに別分野の素養を持っているという点も有利です。私としては、彼らがリスクを恐れず、本質的なテーマにチャレンジできるような環境を用意したいと考えています。それぞれが新しい人間研究の方法論を生み出してくれれば、社会的にも大きな財産になるでしょう。