2024年1月号

特集2

宇宙太陽光発電実現に向けた長距離レーザエネルギー伝送技術と地上での利用

- 宇宙太陽光発電

- エネルギー伝送

- レーザ

NTT宇宙環境エネルギー研究所では、クリーンで持続可能な次世代エネルギーの実現に向けて宇宙太陽光発電の研究を進めています。本稿では、現在NTTで構想中の宇宙太陽光発電システムを説明し、その中で必要なレーザによるエネルギー伝送技術や、太陽光をレーザ光に変換する技術、レーザを高効率で電力に変換する技術について、課題と取り組み内容を紹介します。

落合 夏葉(おちあい なつは)/鈴木 優紀子(すずき ゆきこ)

柏倉 一斗(かしわくら かずと)/鳥海 陽平(とりうみ ようへい)

NTT宇宙環境エネルギー研究所研究

宇宙太陽光発電とは

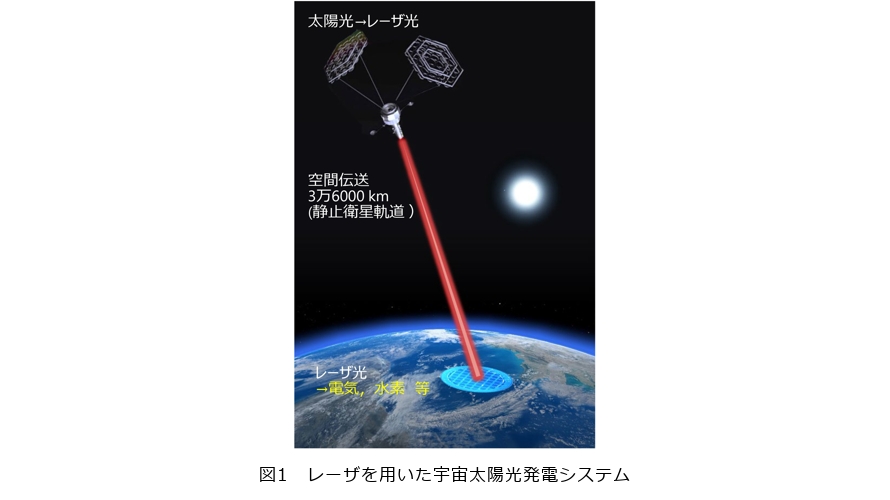

宇宙太陽光発電は地球の静止衛星上で太陽エネルギーをレーザ光やマイクロ波に変換して、地上に伝送し電力等として利用する次世代エネルギー技術です。静止衛星の軌道は地表から3万6000km上空にあるため、衛星が地球の影に入ることがほとんどなく、地上の太陽光発電と異なり昼夜問わず発電を行うことができます。さらに、宇宙空間では雲や大気による散乱・吸収がないため、太陽光の単位面積当りのエネルギーは年間で地上の約10倍程度になると見込まれています。遮るもののない宇宙空間で、無尽蔵とみなせる太陽エネルギーを活用するクリーンかつ大規模なエネルギーとして注目を集めているエネルギー技術です。宇宙から地上へのエネルギー伝送方式としては、マイクロ波とレーザの2つが提案されています。NTTでは、マイクロ波と比較してビームの広がり角が小さく、システムの小型化が期待できるレーザを用いた宇宙太陽光発電の研究を進めており、図1のようなシステムを構想しています。まず、静止衛星上で太陽エネルギーをレーザ光に変換し、地上に向けて3万6000km伝送させた後、地上の受光設備で太陽電池のような光電変換素子*1によりレーザ光を電力に変換します。地上ではレーザ光のエネルギーを利用して水素などの化学原料を生成することも可能になると考えています。

本稿では、宇宙太陽光発電実現に必要なレーザエネルギー伝送技術の課題や取り組み内容のほか、太陽光励起レーザ技術、高強度ビームエネルギー変換技術についての検討状況を紹介します。また、これらの技術の地上での展開例についても紹介します。

*1 光電変換素子:光を電気に変換する半導体素子。半導体は、光電効果によって、光が照射されると起電力が発生します。半導体の組成を変えることで、効率良く起電力を得ることができる光の波長を変化させることが可能。太陽電池も光電変換素子の一種。

レーザエネルギー伝送技術

■回折と大気擾乱

宇宙太陽光発電では、静止衛星から地上に向けて3万6000kmレーザ光を伝搬させます。レーザ光は伝搬とともに回折が起こり、ビームが広がるという性質があります。一般的なGaussianビーム*2は細いほどビームが広がりやすくなるため、長距離伝送させるためにはビームを太くすることで広がり角を小さくする必要があります。例えば、直径1cmのビームが3万6000km伝搬すると、約1kmにまでビームが広がり、これでは地上での受光設備がとてつもなく大きくなってしまいます。ビーム広がりを抑えてビームを伝搬するには、数m程度まで送光側のビーム径を太くする必要があります。

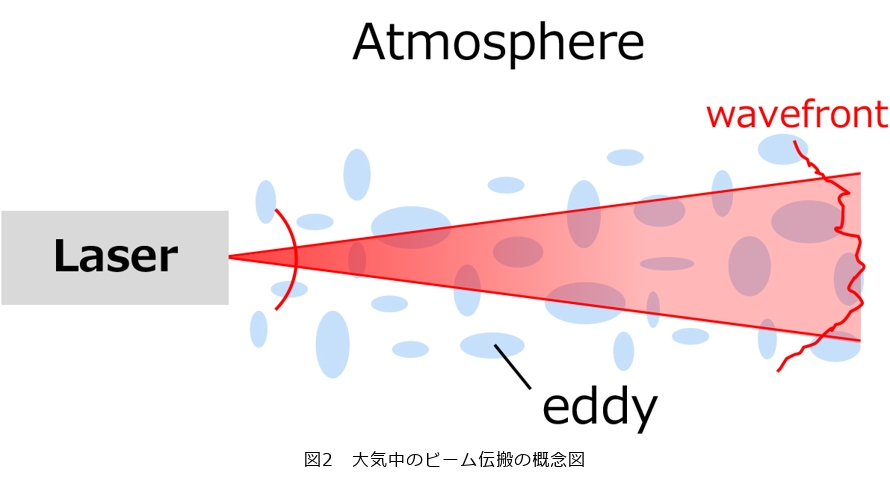

さらに、地表から上空100km程度までは大気が存在します。図2に示すように、大気中には大小さまざまな大きさの渦が存在し、これにより大気の屈折率が空間・時間によってランダムに変化します。レーザ光が大気中を伝搬すると、空気の渦によって波面が乱れ、ビームの強度分布に揺らぎが生じます。これを大気擾乱と呼びます。ビームの強度分布に揺らぎが生じると光電変換素子を複数枚並べた受光パネルでレーザ光を電力に変換する際、パネルに均一に光が照射されないために発電量が低下してしまうという問題が生じます(1)。そこで、大気擾乱の影響を受けにくいビーム設計や、ビーム形状に合わせた受光パネルの光学系設計が重要となります。

*2 Gaussianビーム:光学ビームの伝搬モードの1つで、その強度分布がガウス関数に従うもの。ビームの中心部から離れるに従って強度がガウス関数型に減少します。

■大気中のビーム伝搬シミュレーション

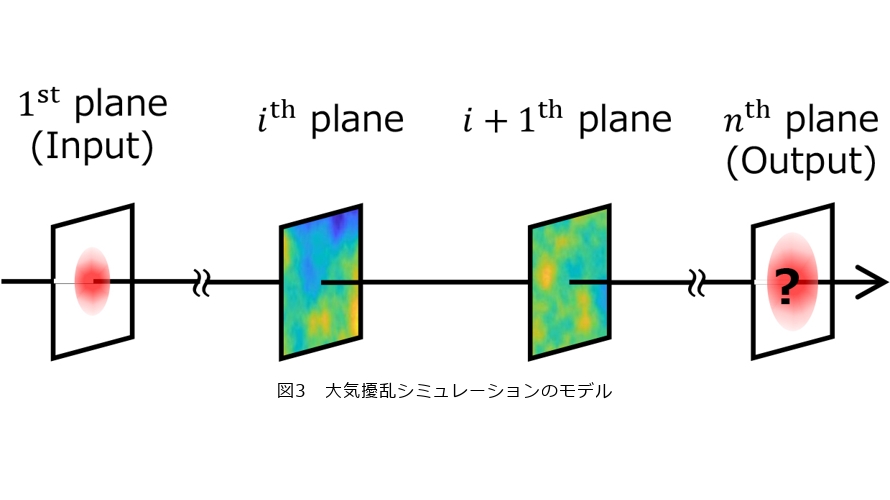

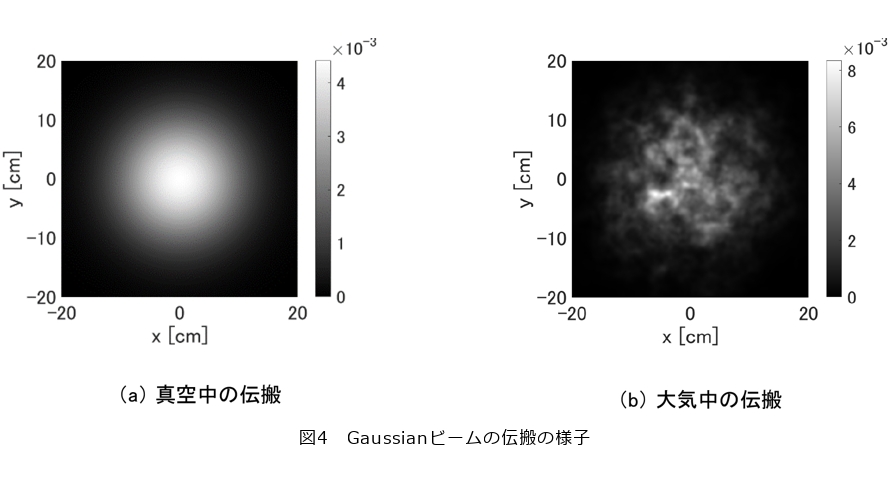

ビームが伝搬時に受ける回折・大気擾乱の影響を予測するため、大気中のビーム伝搬シミュレーションを行いました。大気擾乱のようにランダムな媒質中の伝搬を再現するにはスプリットステップビーム伝搬法という手法が有効です。この手法では、図3のように複数の位相スクリーンにより伝搬光路を複数の区間に分けて伝搬計算を行います。この位相スクリーンに大気の屈折率分布を反映することで、通常の伝搬による回折と併せて大気擾乱の影響を再現することができます。この位相スクリーンを生成するためには大気のスペクトラムモデルが必要となります。よく知られているモデルとしてはKolmogorovスペクトラム、von Karmanスペクトラム、modified von Karmanスペクトラムがあります(2)。Kolmogorovスペクトラムは基本的なモデルとして広く使われていますが、大気揺らぎの空間周波数に影響する空気の渦の大きさを考慮できず、正確性に欠けてしまいます。一方、von Karmanスペクトラムやmodified von Karmanスペクトラムはそれぞれ、空気の渦の大きさの最小値や最小値・最大値を考慮することができ、本研究ではより正確なmodified von Karmanスペクトラムをモデルとして用いています。modified von Karmanスペクトラムでは、空気の渦の大きさの最小値(内部スケールと呼ぶ)・最大値(外部スケールと呼ぶ)のほかに、大気の屈折率構造定数と呼ばれる屈折率変化の強さを表すパラメータを用います。内部スケールの典型的な値は地表付近で1mm~10mmオーダであり、外部スケールは通常地面から100mまでの領域では、高度に比例して減少するとされています(2)。屈折率構造定数は季節や時間にもよりますが通常10-17m-2/3から10-13m-2/3といった値を取ります。これらのパラメータをmodified von Karmanスペクトラムに代入し、フーリエ変換を用いて位相スクリーンを生成します(3)。図4にシミュレーションによって求めたGaussianビームの大気伝搬後のビームパターンを示しています(計算で用いたパラメータは表のとおり)。大気中を伝搬することで、ビームの強度分布が細かく乱れている様子が確認できます。

■実験

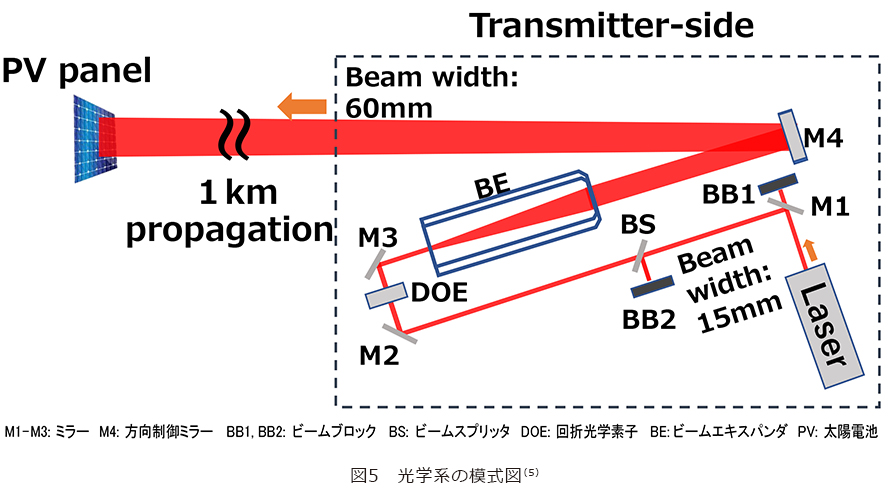

宇宙太陽光発電では、静止衛星から地上に向けてレーザ光を照射しエネルギーを伝送するため、伝送方向は地面に対して鉛直方向となります。しかし、鉛直方向では安全対策や適切な実験場所の手配が困難となります。そこで、まずは地上かつ地面に水平方向でのエネルギー伝送実験を三菱重工業株式会社と共同で実施し、大気中のビーム伝搬シミュレーションの検証を行うとともに、エネルギー変換効率を調べました(4)(5)。レーザ波長1064nmのGaussianビームのほかに、Laguerre-Gaussian(LG)ビーム*3という特殊なビームを用意し、自由空間中を1km伝送させ、400mm四方の太陽電池パネルに照射しました(図5)。長距離かつ高出力のビーム伝搬においては、レンズなどの光学素子の収差*4や、熱レンズ効果*5の影響が問題になります。本実験では、これらの影響に注意し、Gaussianビーム、LGビーム共に、太陽電池パネルに照射される際に300mm程度になるようにそれぞれ光学系を設計・調整し(3)、収差を防ぐよう大口径のレンズや、低収差のエキスパンダを用意しました。計測内容としては、大気擾乱シミュレーションの検証のため、ビームの様子を赤外線カメラで1分間撮影し、強度分布を取得しました。また、伝送効率を調べるため、太陽電池パネルから取り出せる電力をIV測定*6によって計測しました。

1km伝送後のビームパターンについて、実験結果とシミュレーション結果を図6に示します。シミュレーションでは、実験時に測定した大気構造定数を使用していますが、擾乱の影響を再現する位相スクリーンはランダムに生成しているため、実験とシミュレーションの結果が完全に一致することはないのですが、ビームの大きさや擾乱による強度の乱れ方など、形状がおおむね一致していることが分かります。取得した強度分布の積算値からビーム径を計算したところ、実験とシミュレーションの誤差はGaussianビーム、LGビーム共に5%以内となりました(5)。また、動画の各フレームで計算したビームの重心ずれの平均値は、実験とシミュレーションで2%の誤差となり(5)、シミュレーションが精度良く実験での擾乱を再現できていることが分かります。

次に、IV測定を実施しエネルギー変換効率を計算しました。すると、GaussianビームとLGビームで変換効率は約3%という低い結果となりました(5)。これは、図6からも分かるように、大気擾乱によりビームの強度分布が不均一となり、受光パネルに均一なレーザ光を照射することができなかったことが原因であると考えられます。大気擾乱中でも均一に照射できるビームや、照射光量変動の影響を受けにくい受光パネルなど、大気擾乱中でも伝送効率の高い、擾乱にロバストな伝送方式が必要です。

*3 Laguerre-Gaussianビーム:強度分布がGaussianとは異なり、リング状になるビーム。軌道角運動量を持つビームとして、通信などさまざまな分野で注目を集めています。

*4 収差:レンズやミラーなどの光学素子のゆがみなどにより生じる、理想的な波面からのずれ。本稿のような長距離ビーム伝搬では、収差の中でも特に球面収差と呼ばれる、光軸からの距離に応じて集光位置がずれる収差によってビームの広がり方が理想からずれてしまうことが問題となります。

*5 熱レンズ効果:レンズなどの光学素子が、強いレーザ光を照射されるとその部分だけ温められ、屈折率が変化する現象。収差と同じく、ビームの広がり方や強度分布に影響を与えるため問題となります。

*6 IV測定:光電変換素子やダイオードなど、半導体の電流(I)-電圧(V)特性を評価する方法。縦軸を電流、横軸を電圧としてグラフ化し太陽電池の発電能力を示すIVカーブが得られます。

宇宙太陽光発電に関するその他取り組み

レーザエネルギー伝送のほかに、宇宙太陽光発電の実現に向けてNTTで研究を進めている技術について紹介します。

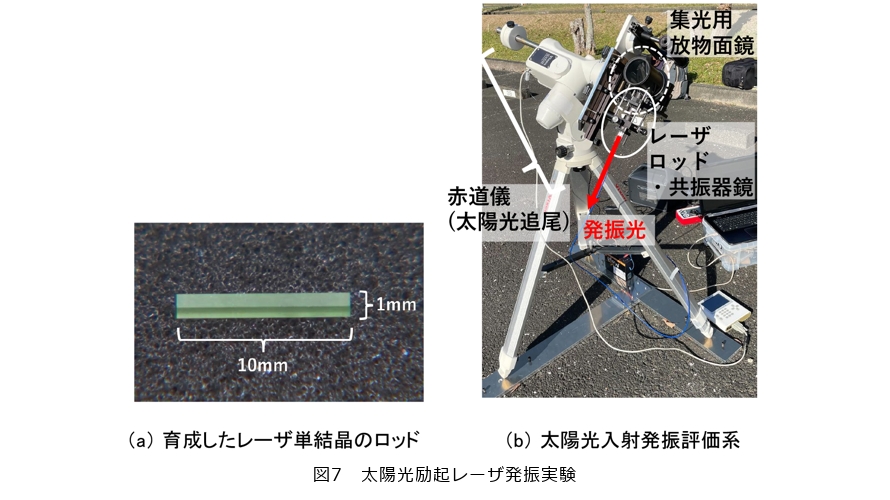

■太陽光励起レーザ技術

発電衛星に搭載するレーザシステムとして既存のレーザ装置を利用しようとする場合、太陽光を太陽電池パネルで受光し電力に変換し、その電力を用いてレーザ光を発生させる必要があります。しかし、この方法では、エネルギー変換過程が多く、システムが複雑化することが懸念されます。そこでNTT研究所では、太陽光をレーザ媒質に直接照射しレーザ励起を行う、太陽光励起レーザ技術を検討しています。この方式によりシステムの小型・軽量化が期待できます。太陽光励起レーザ媒質としては、幅広い波長スペクトルの太陽光のエネルギーを吸収し波長1064nmのレーザ発振が可能なNd、Cr: YAGやNd、Ce: YAG等の共添加媒質がこれまで検討されてきましたが、その多くはセラミック製であり、高品質な単結晶媒質については報告がありませんでした。単結晶では結晶粒界がないことからセラミックと比べて熱伝導性が高いとされ、放熱が難しい宇宙空間での応用可能性をかんがみて、NTT研究所では単結晶のレーザ媒質について光産業創成大学院大学と共同で研究を行っています。これまで、Nd、Cr:YAG単結晶、Nd、Cr、Ce:YAG単結晶を育成し、レーザ発振を行うためのロッド型に加工しています(図7(a))。これらのレーザロッドに太陽光を放物面鏡で集光させ、レーザ発振強度を測定する系を構築し、屋外での発振実験を行いました(6)(図7(b))。発振実験の結果、Nd、Cr:YAG、Nd、Cr、Ce:YAG単結晶共に太陽光入射によるレーザ発振を確認することができました。しかし、同材料のセラミック媒質と比較すると、発振しきい値*7やスロープ効率*8においていずれの単結晶もセラミックの特性を下回る結果となりました。今後、単結晶媒質内で生じているレーザ励起のメカニズムを分析し、より発振効率が高く、宇宙太陽光発電に適したレーザ媒質の研究を行っていきます。

*7 発振しきい値:光励起固体レーザにおいて、レーザ発振が起こる最小の入射光パワー。レーザ媒質は注入する電流が少ないと光の増幅が減衰を下回り、レーザ発振が起こらない。電流を大きくしていくと増幅が大きくなりレーザ発振が起こります。発振しきい値が小さいほど高性能のレーザとなります。

*8 スロープ効率:発振しきい値を超えた入射光パワーに比例して、レーザ出力が増加します。この増加の割合をスロープ効率と呼びます。スロープ効率が高いほど高性能のレーザとなります。

■高強度ビームエネルギー変換技術

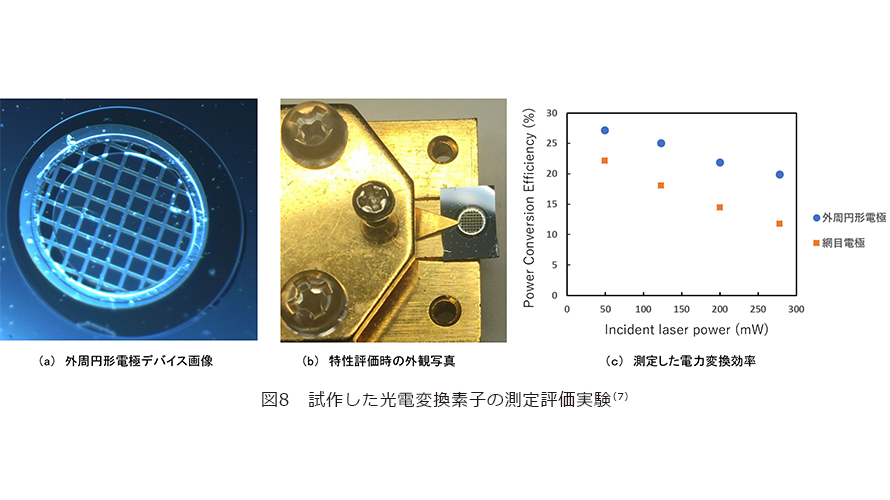

宇宙から届く高強度のビームを地上で電力に変換するための光電変換素子の研究も進めています。前述のとおり、宇宙太陽光発電では数mほどのビーム径でMW級のエネルギーが降り注いできます。このエネルギーをできる限り無駄なく利用するために、高効率かつ高出力な光電変換素子の開発を宮崎大学と共同で行っています。レーザの波長として想定している波長1064nmにおいて高い光電変換効率を持つ、InGaAsP光電変換素子の試作を行い光電変換の特性向上や大面積化に向けた検討を進めています。図8(a)は外周円形電極により電気抵抗の低減をめざしたデバイスです。図8(b)に示した測定治具を用いて1064nmレーザ光をデバイスに照射し、電力変換効率の測定を行いました。結果は図8(c)のとおりです。比較のため、外周円形電極のない網目電極のみを持つデバイスの特性も載せていますが、外周円形電極を用いた場合の電力変換効率は最大27%であり、外側にある円形電極を用いることで導体の抵抗値が下がり効率が向上していることが分かります(7)。今後は、無反射コーティング加工や電極デザインの改善を行い、さらなる変換効率向上をめざします。

ただし、このような半導体による光電変換素子を用いた場合、光電変換効率は50~60%程度が限界といわれており、残りは熱となってしまいます。そこで、例えばレーザエネルギーを超高温の熱源として利用し水素生成やCO2の還元を行い燃料や化学原料をつくるなど、電気以外の形態でレーザエネルギーを効率的に使用する方法も検討しています。

地上利用

宇宙太陽光発電は2050年以降の実用化を見込んでいますが、実現に先立ち地上でこれらの要素技術を応用し、早期に社会に貢献していきたいと考えています。ケーブルを引くことが難しい離島や、災害によって電力網が遮断された被災地などに遠隔から電力を供給することができると考えています。またドローンやHAPS(High Altitude Platform Station)*9など移動体への給電に適用できる可能性も検討しています。移動体は小型軽量化が重要な課題とされています。飛行時間の短さや給電に手間や時間がかかるという点もアプリケーションを制限する要因となっています。そこで、レーザエネルギー伝送技術により飛行中の移動体へのエネルギー供給が可能になれば、バッテリーの搭載量を最小限に抑えることができ、飛行時間も伸ばすことができるため、そのアプリケーションの幅が広がることが見込まれます。

*9 HAPS:高高度プラットフォーム。地上20km以上の高度で飛行する航空機や気球などに通信機器を搭載し、通信インフラ等を提供するシステムのこと。

今後の展望

宇宙太陽光発電の実現に向けて、本稿で紹介したレーザエネルギー伝送技術、太陽光励起レーザ技術、高強度ビームエネルギー変換技術の研究を今後も進めていきます。また、宇宙太陽光発電を実現させるためには、今回説明した技術以外にも静止衛星を姿勢制御し地上の受光設備に正確にビームを送る技術や、真空の宇宙空間における放熱技術などさまざまな技術が必要となります。他機関とも協力しながらこれらの技術を成熟させ、宇宙太陽光の実現を通して持続可能な社会をめざしていきます。さらに、レーザエネルギー伝送技術を用いたワイヤレス給電システムなど地上での早期展開を進めていきます。

■参考文献

(1) K. Jin and W. Zhou:“Wireless Laser Power Transmission: A Review of Recent Progress,”IEEE Trans. Power Electron., Vol. 34, No. 4, pp. 3842-3859, 2019.

(2) L. C. Andrews and R. L. Phillips:“Laser Beam Propagation through Random Media SECOND EDITION,”SPIE PRESS BOOK, 2005.

(3) J. D. Schmidt:“Numerical Simulation of Optical Wave Propagation with Examples in MATLAB,”SPIE PRESS BOOK, 2010.

(4) 落合・鳥海・鈴木・柏倉・田中・恩田・川添・竹内・津村:“宇宙太陽光発電に向けたレーザエネルギー伝送技術の地上検討状況,”第67回宇宙科学技術連合講演会,2023.

(5) 落合・鳥海・鈴木・柏倉・田中:“宇宙太陽光発電に向けた光無線給電,”レーザー学会学術講演会第44回年次大会,2024.

(6) 鈴木・鳥海・落合・田中・長谷川・元廣:“宇宙太陽光発電に向けた太陽光励起レーザー用単結晶の作製・特性評価,”レーザー学会研究会報告 = Reports the on topical meeting of the Laser Society of Japan RTM23, pp. 1-6, July 2023.

(7) M. Arai, A. Kushiyama, Y. Motomura, Y. Suzuki, N. Ochiai, Y. Toriumi, and K. Nishioka:“InGaAsP Photovoltaic Device with Circular Outer Electrode for 1.06-µm-Range Optical Wireless and Fiber Power Transmission,”CSW2023, FrA1-5, 2023.

(左から)落合 夏葉/鈴木 優紀子/柏倉 一斗/鳥海 陽平

NTT宇宙環境エネルギー研究所では、広大な宇宙空間に視野を広げ、無尽蔵でクリーンな太陽エネルギーを利用した宇宙太陽光発電の研究を進め、持続可能な社会の実現に貢献していきます。