2019年5月号

挑戦する研究者たち

人間の柔軟な行動を支える無自覚的な脳機能を解明する

ICTやAI(人工知能)といった技術の進歩はあらゆる分野に変革をもたらしつつあります。脳科学も例外ではなく、計測技術や解析手法の高度化を背景に急速な進展をみせています。研究対象も実社会の問題にまで広がってきました。ICT×脳科学の研究は何を解き明かそうとしているのか、そしてそれは私たちの生活をどう変えていくのか、NTTコミュニケーション科学基礎研究所柏野牧夫フェローに伺いました。

柏野 牧夫 フェロー

NTTコミュニケーション科学基礎研究所

自覚できない脳の働きを紐解く

まずは研究内容からお聞かせいただけますでしょうか。

最近もっとも時間を割いているのは、アスリートの脳機能を解明し、パフォーマンスを向上させることをめざす「スポーツ脳科学」の研究です。これに本格的に取り組むようになったのは、2017年1月、プロジェクトが正式に発足してからですから、運動生理学やバイオメカニクスなどが主流のスポーツ研究の世界では変わり種の新参者ということになります。本来の専門は聴覚などの知覚や認知にかかわる脳のメカニズムで、今もそういう研究は続けています。数年前からは、自閉スペクトラム症 (ASD: Autism Spectrum Disorder) などの発達障害も研究対象に加わりました。

こうしてみると、随分異なった分野にあれこれ手を出しているようにみえるかもしれませんが、自分の中では、一貫した問題意識に基づいているつもりです。人間は一般に、さまざまな環境や状況の中で、極めて柔軟に、適応的に行動することができますが、それはなぜ可能なのかということが問題意識です。最近AI(人工知能)の進歩にはめざましいものがありますが、現状では、あくまでも限定された対象や状況において、という但し書きを外せません。囲碁という特定のルールの中では名人に勝てるシステムも、それ以外では全く無力です。一方人間は、起きてから寝るまで、軽重問わず膨大な意思決定をし、多種多様な行為を遂行しています。適度な力加減で歯を磨くことも、車や人を避けながら駅まで走ることも、騒々しい居酒屋で会話することも、情報処理課題としてみると、実は非常に難易度の高いものなのです。にもかかわらず、それを行っている当人は何も難しいことをしている気はしていない。全く無自覚的にやっていますし、なぜできるかと問われても説明できません。このように、人間には無自覚的にできるようなことが、AIにとってはむしろ難しいということがよくあります。では、非常に難易度が高い情報処理課題を人間が苦もなくこなしているとき、脳はそれをどのように実現しているのか。これが各研究テーマに通底する問題意識です。

こうした人間の柔軟な情報処理がもっとも高度なかたちで現れるものの1つが、トップアスリートのパフォーマンスです。格闘技や球技などでは、めまぐるしく局面が変わる中で、ほんの一瞬の間に、その場の状況、相手やボールの挙動といったものに応じて、最適な身体運動を実現しなければなりません。その状況の多様性、求められる精度、許される時間の短さなどを考えれば、これがいかに難しいものか想像できるでしょう。トップアスリートはこの難題を解いた結果として素晴らしいプレーをしているわけですから、その脳機能を研究すれば、具体的なアルゴリズムが見えてくるはずです。同時に、その知見はアスリートにとっても役に立つ可能性があります。というのも、レベルが高くなればなるほど、勝負は身体的能力だけでは決まらないからです。例えばプロ野球でも、球速はさほどでもないのに一軍のエース級の人もいれば、剛速球を持ちながら二軍にとどまっている人もいます。この差を埋めるには、フィジカルなトレーニングだけでは不十分で、認知的側面のトレーニングが不可欠です。それらの方法論を具体的、体系的に確立することも、我々のスポーツ脳科学研究のゴールの1つなのです。

一方で、トップアスリートとは対照的に、多くの人が当たり前にできると思っていることがうまくできないという人たちもいます。その1つがASDの当事者です。ASDは、先天的な脳機能の特殊性を原因とするもので、他者とのコミュニケーションがうまくいかなかったり、興味や活動が著しく偏ったりするといった特徴があります。いわゆる「空気が読めない」、つまり状況に応じた言動ができないとか、慣れていない状況でパニックになるといったことで日常生活が難しくなるわけですが、これは多様な状況に柔軟に適応する無自覚的な脳機能と関係があるともいえるでしょう。彼らの中には非常に知能の高い人もいますし、特定の領域では並外れた能力を発揮する場合もあります。しかし、多くの人が「なんとなく」「適当に」こなしていることが難しいのです。どこか、今のAIを連想させる部分もあるかもしれません。このような例を研究すれば、トップアスリートの場合とはまた別の角度から、状況に応じた柔軟な行動を実現する原理が明らかになるでしょう。特に注目しているのは、感覚系、運動系の特性です。ASDの当事者には、特定の音に対して強い不快感を覚えるといった感覚過敏や、聴力検査では正常なのに日常環境で会話が聞き取れないといった症状で困っている方がしばしばいます。また、手先が不器用とか、動作が非常にぎこちないといった運動特性を示す方も少なくありません。このことは、状況に柔軟に適応するうえで、外界から情報を得て、外界に働きかける装置である「身体」が本質的な役割を果たしている可能性を示しています。この点で、ASDの研究はアスリートの研究ともつながってきます。その先には、AIの適用領域を本質的に拡大するためのヒントも得られるのではないかと考えています。

個性を把握し、多様性を活かす

スポーツ脳科学の研究は、2年余りでどのような手ごたえがありましたか。

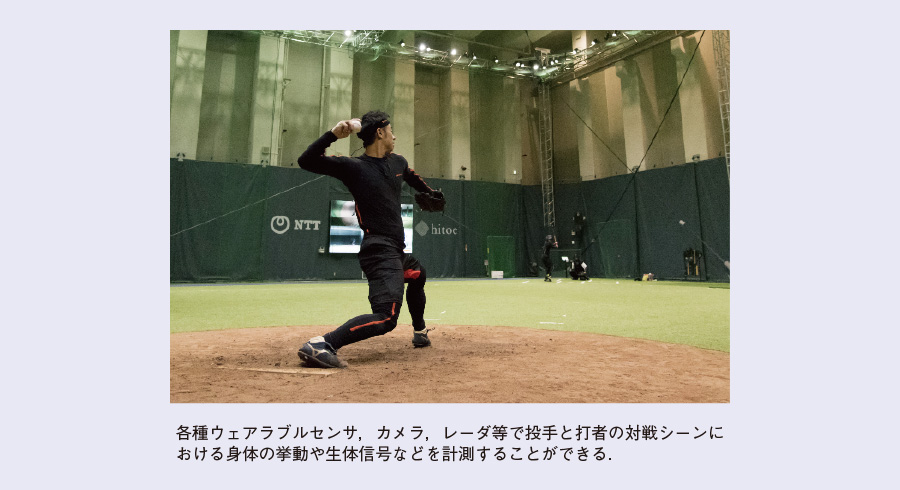

目下、野球とソフトボールを中心に研究を進めています。おかげさまで、日米のプロ球団、社会人野球チーム、大学野球チーム、日本ソフトボール協会(女子日本代表)、日本女子ソフトボール1部リーグチームなどのご協力をいただき、レベルの高い選手たちのデータがかなり集まってきました(図1)。契約などの関係でまだ公表できない部分も多々あるのですが、彼らの中でもトップレベルの選手とそれには及ばない選手の差が想像以上にはっきり見えてきたりして、なかなかエキサイティングです。

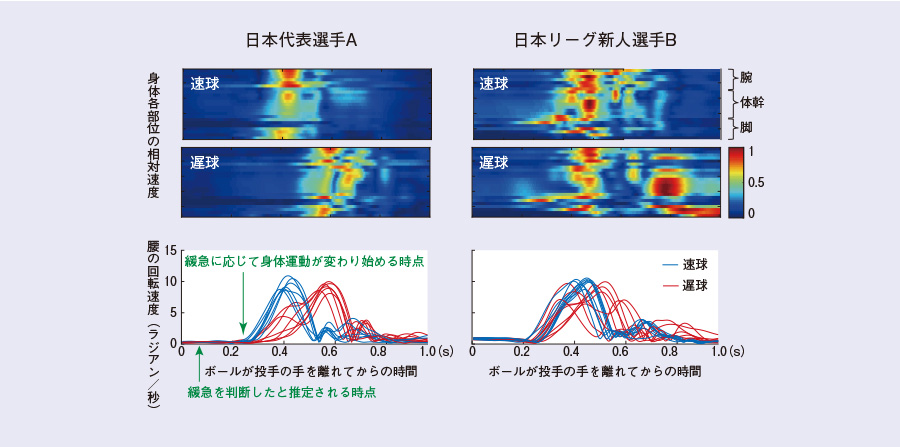

一例として、バッティングに関する研究を少し紹介しましょう。実際の試合では、投手は打者に打たせまいとして、さまざまな球種やコースをうまく混ぜて投げてきます。これを打つというのは、決まったスイングをすればよい素振りやティーバッティングとは異なり、まさに柔軟な対応力が求められます。この対応力の詳細を調べるために、投手に球速の異なる2種類の球をランダムに投げてもらい、打者はストライクなら打ち、ボールなら見送るという設定で実験を行いました。参加したのは日本代表も含む女子ソフトボール選手たちです。ウェアラブルセンサで打者の身体動作を解析してみると、ボールの緩急に対応してバットスイングのタイミングをうまく調整できる打者と、それができない打者とが明確に区別できました(図2)。そして前者は、ボールのリリース後0.1秒くらいまでに得られる視覚情報(リリース前後の投球フォームもしくはリリース直後のボールの軌道)に基づいてスイングすべきタイミングを判断していることが、解析結果から推定できました。そこで、判断に用いられている視覚情報をさらに特定するために、VR(Virtual Reality)を用いて、実際に計測された投球フォームとボールの軌道の情報を入れ替えた条件(速球のフォームから遅球が来る、あるいはその逆)をつくり、先ほどと同様に打者の挙動を計測してみました。すると、本来のフォームと軌道の組合せでは緩急にうまく対応できた選手たちが、投球フォームとボールの軌道の組合せを入れ替えた条件では対応できなくなったのです。この結果は、ボールの緩急に対応できる打者が、投球フォームの情報を用いて緩急を予測しているという明らかな証拠です。さらに興味深いことに、このような打者たちも、自身が投球フォームの情報を利用しているという事実に全く気付いていませんでした。日本トップクラスのある打者は、「この投手の場合、フォームでは球種は分かりません」と語っていました。しかし本人の意識と裏腹に、ちゃんと違いを判別していたのです。このように、本人も自覚できないことを客観的なデータで明らかにするのが我々の真骨頂です。そのために、さまざまなICT、例えばウェアラブルセンサ、コンピュータビジョン、生体信号処理、機械学習、VRなどの技術を駆使して、外から観測できる情報から脳あるいは心の状態を推定することを試みます。本人の主観は大切ですが、それだけでは真実に至らないことも往々にしてありますからね。

このような解析を通して、従来、選手目線では「何となくできる」「身体が勝手に動く」、指導者目線では「センスがある」などと言われていたことが、客観的に把握可能になってきました。前述の実験でのパフォーマンスと、公式戦での調整力の指標と、公式戦での打率とがよく対応することも分かりました。さらに、U14(14歳以下)日本代表候補で同じ実験をやってみると、この段階ですでに緩急に対応できる選手とできない選手に分かれることも分かりました。客観的なデータに基づく選手評価や才能発掘への道が拓かれつつあります。

図1 スマートブルペン

図2 打者の身体運動の特徴解析例

才能がないと早々に宣告されるのは酷な気がするのですが。

よくそう言われるのですが、私はむしろ逆だと思っています。優劣がつくのは、あくまでもある特定の評価軸において、ということであって、実際にはアスリートの評価軸はたくさんあるわけです。重要なのは、その選手がたくさんの評価軸の中でどのようなプロファイルを持っているかを正確に把握することです。一口にバッターといっても理想型は1つではありません。個々のプロファイルに応じて、長所を最大限発揮し、短所を克服するように努力すれば良いわけです。例えば、女子ソフトボールの選手で、高校生まで長距離打者として大活躍したのに、日本リーグではまだレギュラーになれない人がいます。彼女は、ティーバッティングではチームトップレベルのスイングスピードを誇ります。しかし、緩急混ぜられた実験では、平均打球速度は遅い部類でした。いい投手にかかると、本来のスイングをさせてもらえないのです。解析してみると、そもそも視覚情報から球種を判別することができていないことが分かりました。ということは、彼女が練習すべきは球種の見極めであって、いくら素振りをしても練習の効果は上がりません。あるいは、別のアプローチとして、無自覚的な球種の見極めは諦め、その代わり試合状況に応じた読みを磨いて、決め打ちに徹するということも考えられます。読みが外れて空振りしても気にしない。相手にしてみれば、一発があるほうがはるかに怖いですからね。実際一流選手でもそういうタイプはいます。むしろ問題なのは、個々のプロファイルを無視して画一的な指導を行うことです。適性に応じたトレーニングをしなければ、うまくならないばかりか下手をすると壊れてしまいます。しかし現状では、トップレベルの現場でも選手個々のプロファイルが正確に把握されているわけではなく、コーチが自分の過去のプレー経験と尺度に基づいて主観的な指導していることがまだまだ多いようです。コーチと選手のプレーやその背後にある脳の情報処理のタイプが異なる場合、イメージが共有できず、お互い何を言っているか分からないこともあります。何しろ、できる人もなぜできるか本当のところは自覚できないわけですから。客観的データをうまく使えば、そうしたギャップを埋める助けになります。

スポーツやASDの研究は、つまるところ人間の多様性の研究でもあります。研究すればするほど、身体的側面についても認知的側面についても、たくさんのタイプ、サブタイプがあるということを実感しています。一方、従来の人間観では、脳科学の基礎研究もそうですが、1つの標準的な人間というものを想定し、個人差はそこからのばらつきとみる、つまり、正規分布の平均と分散というようなとらえ方が暗黙の前提となっていました。これはややもすると、多数派をよしとしたり、あるいは特定の軸だけで価値を判断したりということにつながりがちです。しかし、同一の特性でも、目的や環境次第で長所にも短所にもなり得ます。個人の多様性を「矯めて」、「標準」すなわち多数派に近づくようにしようという思想は至る所に根強いですが、これに対しては注意が必要です。どういう分野であれ、少数派の直面する困難を理解したり、個性を最大限発揮できるようにしたりするためには、特性を多次元的、客観的に把握することが出発点となります。その出発点と、本人のめざすゴールとが定まれば、おのずと問題解決の方法は見えてくるはずです。多少なりとも、そのお手伝いができればと考えています。

研究者の道を歩まれたきっかけは何でしたか。

私の父親は大学で有機化学を教えており、小学生時代は大学構内の官舎に住んでいましたから、目にする日常が研究者の生活でした。ですから、職業として研究者を選んだのも、そういうものだと思っていたというか、むしろ会社勤めとか客商売とか、他の職業のイメージがなかったというのが本当のところです。幼いころから昆虫、天文、建築、考古学など森羅万象に興味があり、その時々の興味に導かれるままにここまで来たという感じです。

聴覚に興味を持ったのは、物心ついたときから音を聞くと強い感情が喚起されていたからです。真空管をアスファルトに投げて割ったときの「シャリーン」という音に得も言われぬ快を感じたり、ピアノの低音域の鍵盤を叩いては暴力的な恐怖を感じたりしました。また、大人の歌謡曲が大好きで、内臓がザワザワする感じを味わっては、他の人も同じように感じているのだろうかと思ったりしていました。小学生高学年から中学生になると、音楽を聴くために自分でラジオやオーディオ装置をつくるようになりました。誰かに習ったわけでもないし、部品も壊れたTVなどから取ったようなものでしたが、ここで試行錯誤するうちに、実験や計測の基礎、あるいは電気や音響の理論といったものを自然に会得していきました。ここで得た知識というよりむしろ態度が、今に至るまでベースになっていると思います。

当時もう1つ好きだったのが和漢の古典で、軍記物、諸子百家、いろいろ読みあさりましたが、特に影響を受けたのは荘子です。胡蝶の夢、混沌の死といった寓話の数々に触れて、当たり前のように思っている眼前の世界というものが実はそれほど確固たるものではないことや、人間の認識には限界があることなど、認識論的な問題意識を喚起されました。単一の見方、価値観を信じるのは危険だ。しかし完全な認識には至れない。ではどうすれば良いか。このような問いは今もずっと心にあります。

大学3年で専攻を決めるにあたって聴覚という分野を選んだわけですが、これは音への興味と、認識論的な問題意識と、実験という方法論が交わったところだからです。ただ、聴覚を専門とする先生がいたわけではありません。視覚や神経生理、数理モデルなどの先生方からは基本的なことを学びましたが、聴覚について何をどう研究するかという点に関しては独力でなんとかするしかありませんでした。しかし、元々何でも自己流で試行錯誤しながらやってきましたし、あれこれ言われるのはあまり好きではないので、これはむしろ居心地の良い環境でした。その分、遠回りした部分はあると思います。優秀な指導者のたくさんいる研究室でそこの得意分野を選べば、最初から研究コミュニティの中心的テーマについて先端的な方法論で効率良く研究することができ、論文ももっと出せたでしょう。そうではなかった分、独自性は多少出せたかもしれません。日常生活でも、行列のできている店にはまず入らないですし、それこそ、良くも悪くも個人の性質ですね。

自らの興味と自然の摂理に従い、社会的価値をねつ造しない

興味や独自性にこだわってこられたのですね。最後に研究者の皆さんへのメッセージをお聞かせください。

私は周囲の人に、人生の一大事みたいなことでもあっさり決めてしまうと、あきれられることがしばしばあります。研究分野を大きく変えたりするのも同様で、それまでに培った方法論や知識も、研究コミュニティで積み上げてきた実績や人脈もリセットされてしまいます。よくそんなリスクを取れるものだとか、随分思い切りが良いとか言われたりするのですが、当人はそんなことは考えていません。考えられないといったほうが正確ですね。先のことを心配する能力が乏しく、目下の興味や問題意識で駆動されてしまうだけの話です。あれこれ考慮したうえで、興味もないことをするほうがよほど不幸だと思います。私はそれこそ空気が読めないと言いますか、誰かの顔色を見ながら何かをするということができません。組織にいるのですから本当ならもっとそうすべきなのかしれませんが、幸いにも基礎研究に携わらせていただけて、私のやり方を受け入れていただける環境もありました。やっていることの善し悪しを判断する基準があるとすれば、それは自然の摂理に適っているかどうかということに尽きます。あることに対する価値判断は状況や立場によって変わるかもしれませんが、自然の摂理に適っていることは最後まで残ります。そういう仕事をするのが基礎研究だと思っています。

ただし、単なる個人の趣味ではなく、研究費や環境、人材等を提供していただいて仕事として携わっている以上は、社会にどのような価値をもたらすかを説明する必要性は当然あります。そのとき念頭に置いているのは、「価値をねつ造しない」ということです。データのねつ造ではありません。研究プロポーザルなどの序論で、「これはこういうことに役に立つ」と書いてある部分を、根拠なくつくり上げてしまうことです。高齢者のため、障がい者のため、などとうたっていても、彼らが直面している現実の問題を知らないで書いていると思われるものや、具体的な研究内容と、役に立つと言っていることの間にとんでもない飛躍があるものもあります。私は、独りよがりの立ち位置から「価値のねつ造」をしないように、極力、アスリートやASD当事者の話を聴くようにしています。研究対象をある程度絞っているのもそのためです。そこでリアルな問題を見つけて、基礎研究として深掘りして解決する手段を見つける。彼らの人生がかかっていますから、この過程や結論に対して下手なことはできません。そして、本当に価値のあるものなら、人はそれを求めるはずで、そこにビジネスも生まれるでしょう。

■参考文献

(1) http://www.kecl.ntt.co.jp/people/kashino.makio/

(2) http://sports-brain.ilab.ntt.co.jp

(3) http://hearing-x.ilab.ntt.co.jp

(4) http://www.kecl.ntt.co.jp/IllusionForum/