2024年6月号

特別企画

知的財産を共創戦略に積極的に活用して事業化へ

NTTコミュニケーションズが、スタートアップ向け知的財産(知財)支援活動と知財活用による新規事業創出支援の功績が認められ、知財に関する日本でもっとも権威のある賞、「令和6年度 知財功労賞 特許庁長官表彰(オープンイノベーション推進企業部門)」をNTTグループで初めて受賞しました。知財功労賞は、1987年に創設され、経済産業省 特許庁が、毎年、知的財産権制度の発展および普及・啓発に貢献のあった個人に対して「知的財産権制度関係功労者表彰」、また、制度を有効に活用し円滑な運営・発展に貢献のあった企業等に対して「知的財産権制度活用優良企業等表彰」として、経済産業大臣表彰および特許庁長官表彰を行っているもので、両表彰を合わせて、「知財功労賞」と総称しています(特許庁ホームページより)。本賞の対象となった知財関連の活動を、企画段階から運用まで主導している、NTTコミュニケーションズ イノベーションセンター 技術戦略部門3G 担当部長 松岡和氏にお話を伺いました。

松岡 和(まつおか やすし)

NTTコミュニケーションズ

イノベーションセンター

技術戦略部門3G 担当部長 (弁理士)

OPEN HUB for Smart World Chief Catalyst

「スタートアップ向け知財支援活動」「知財活用による新規事業創出支援」により、NTTグループ初の「知財功労賞」受賞

■知財功労賞 特許庁長官表彰の受賞、おめでとうございます。

ありがとうございます。受賞に際して、3つの側面からの嬉しさがあります。

1番目は受賞そのものの嬉しさです。知的財産(知財)を担当している者にとって、もっとも名誉ある賞であり、いつかは受賞したいとあこがれていたので、非常に嬉しく思います。知財功労賞受賞に先立ち、知財に関して目覚ましい取り組みをしたスタートアップや、スタートアップ支援者を表彰する特許庁主催の「IP(Intellectual Property)BASE AWARD」という、知財功労賞の登竜門といわれている賞を、2022年にNTTコミュニケーションズ(NTT Com)がいただいていたため、いずれは知財功労賞と思ってはいたのですが、これほど早くいただけるとは思ってもみませんでした。

受賞の経緯として、2023年7月に特許庁主催のセミナーに登壇して、私たちの活動を紹介させていただいたのをきっかけに特許庁から知財功労賞への推薦の話をいただきました。知財功労賞は審査にあたり第三者の推薦が必要になり、ノミネートに向けてこれが大変難しいプロセスなのですが、主催である特許庁から直接推薦をいただくことができました。これが2番目です。

そして、最後に、通常、知財関連の業務は、特許取得支援や特許管理等、どちらかというと支援・裏方的な位置付けで、表舞台に出ることはほとんどありません。逆に表舞台に出るときは、知財紛争の対応等どちらかというとネガティブな印象があります。これに対して今回は、知財を活用して新規事業創出に貢献したいという想いから攻めの姿勢で戦略的に取り組もうと努力してきた結果が受賞につながったことです。

表彰式は2024年4月18日に赤坂インターシティAIRにおいて開催され、私や丸岡亨NTT Com 代表取締役社長も出席し、濱野幸一特許庁長官より表彰状と盾を拝受しました(写真)。知財功労賞については、スタートアップがより強くなり日本経済の成長を促進したり、知財を新規事業創出にもっと活用してほしいという思いがあり、これに貢献していくことができることに、改めて身が引きしまる思いで表彰式に出席しました。

■受賞の対象となったのはどのような取り組みなのでしょうか。

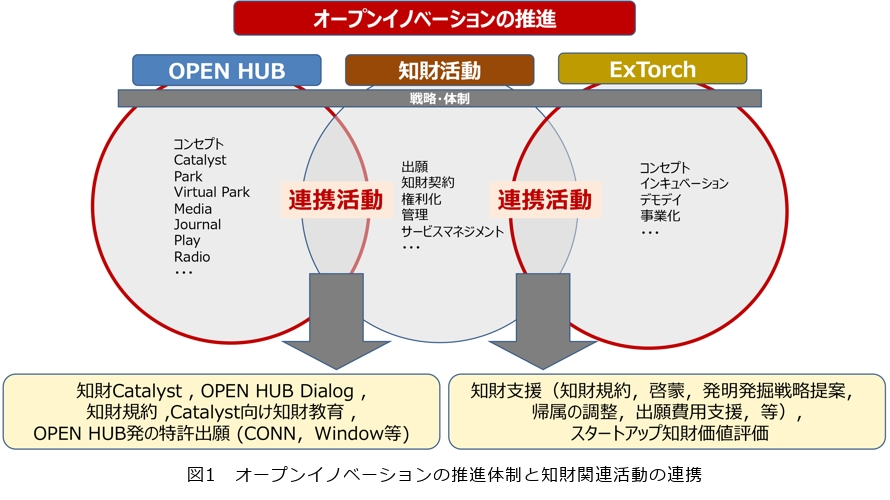

NTT Comの事業ビジョンに、いわゆる「オープンイノベーションの推進」が掲げられており、その具体的な取り組みとして「OPEN HUB」と「ExTorch」があります。「OPEN HUB」は、社会課題を起点にお客さまとともに新規ビジネスの創出や社会実装をめざすことを目的とした、主に大企業との共創を行うコミュニティです。Catalystと呼ばれる社内外の専門家がお客さまとともにビジネスコンセプトを創出し、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)といったNTTグループのアセットを利用して、お客さまのノウハウ、事業、プロダクト・サービス、データを連携させていくことでビジネスコンセプトの社会実装を具現化するものです。

一方「ExTorch」は、NTTグループが保有するアセットに、社外のアイデア・技術を掛け合わせ、既存事業の革新や新規事業の創出につなげること、および共創によって新たな価値を創出し、プロダクト・サービスとして社会実装し事業化することを目的とした、主にスタートアップとの共創により事業化をめざすものです。

これらの共創活動に対して、「ExTorch」での「スタートアップ向け知財支援活動」や「OPEN HUB」における「知財活用による新規事業創出支援」の2つの独自の知財活動が受賞の対象となりました(図1)。

「ExTorch」によるスタートアップ支援の活動は2018年から、「OPEN HUB」での活動は2022年から行っています。スタートアップ支援については、当時から一部の企業で同様な取り組みを行っていましたが、共創の成果物としての知財の帰属をスタートアップの意向に沿って柔軟に決定したり、特許出願戦略に基づいて発明発掘や特許ポートフォリオ構築の支援等は行われていませんでした。また、多数の大手企業に参加いただき知財を活用した新規事業創出のワークショップを開催する等、NTT Comの独自の取り組みも評価いただきました。特に、私たちは、スタートアップ向けと大企業向けの共創の取り組みを両輪で行っており、それぞれで独自の知財活動を行っているのが受賞のポイントとなっています。経済産業省は、日本経済の活性化のために、スタートアップに限らず多くの企業に共創活動で新規事業を生み出しほしいという意向がありますが、それを実践する場が少なかったのがこれまでの課題であり、それをNTT ComがNTTの信頼あるブランド力を活かして大規模な共創の場を提供しているという大きなインパクトがあり、それを認めていただいた結果だと思います。

権利帰属に関する発想の転換を図り、Win-Win の関係を築いてイ ノベーションにつなげる

■こうした知財関連業務がどのようにスタートアップや新規事業創出の支援となっているのでしょうか。

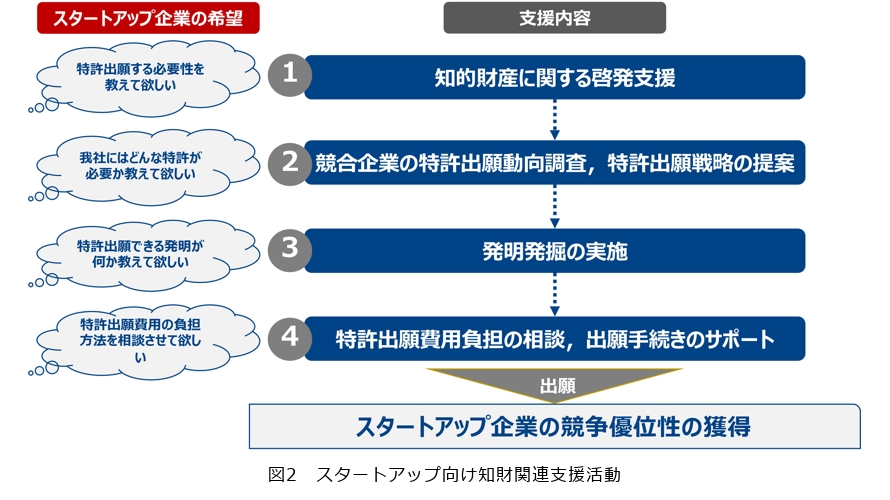

スタートアップの育成やオープンイノベーションの推進が今後の日本経済活性化の起爆剤となるような論調が世の中にある一方で、スタートアップ側からみると、連携先の会社から、「知財の無償提供を迫られる」「営業秘密やノウハウの開示を強要される」「特許出願を制限される」といった知財の搾取問題が顕在化しています。また、「特許の取得・維持に費用がかかる」「特許の出願や権利保護に関する業務には弁理士等の専門的な知識が必要となる」等、小さな組織であるスタートアップにとってこうしたリソースに関する問題も大きな障壁となっています。さらに、このような問題を背景にスタートアップ企業の現実的な課題として、「特許出願がどう事業に役立つか分からない」「自社に必要な特許が分からない」「自社の開発技術のどの部分が特許となるのか分からない」「特許関連の費用負担が難しい」等が挙げられています。

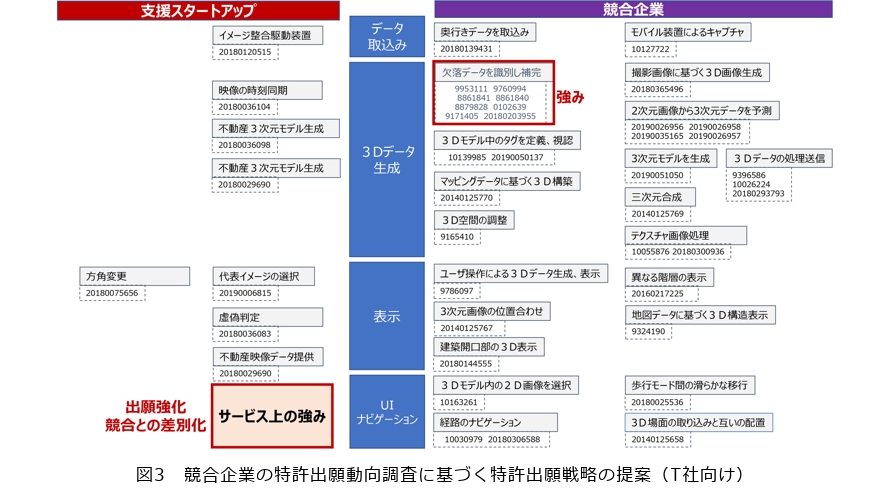

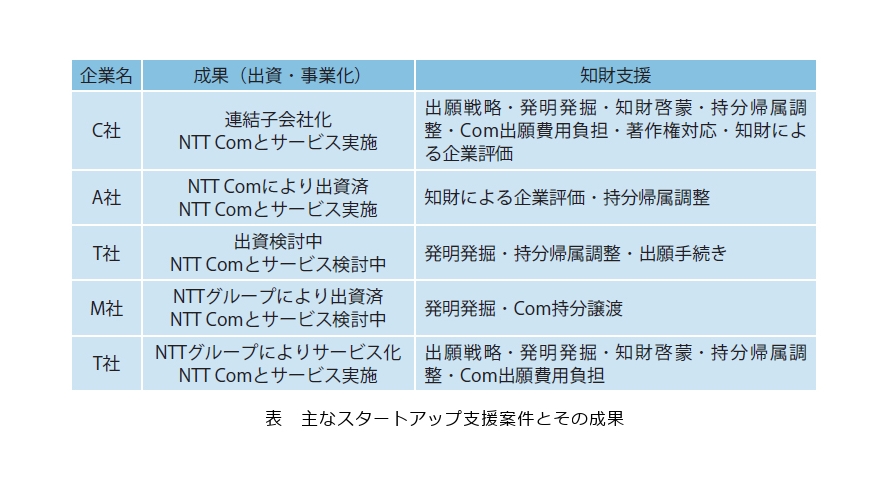

そこで、知財に関する啓発支援、競合企業の特許出願動向調査・特許出願戦略の提案、発明発掘の実施、特許出願費用負担の相談・出願手続きのサポートといった支援(図2)をとおして、スタートアップの特許出願につなげ、事業の差別化と競合による模倣を防止することで、競争優位性の獲得を推進しています(図3)。また費用負担についても、出願費用のみならず特許取得後の維持費用も含んで相談させていただく場合もあります。そして、成果物の知財の権利帰属については、スタートアップ企業の意向に沿って柔軟に決定しています。もちろんこれには、すべて相手方の帰属とするパターン、共同帰属とするパターン等も含んでいます(表)。

「OPEN HUB」における新規事業創出においては、従来のように、ゼロベースでビジネスのアイデアを出し合うのではなく、まずビジネスの基となるテーマを決め、それに関する特許出願の情報を調べます。そして、既存の特許と差別化を図るかたちでビジネスのアイデアをつくり上げていきます。その結果、必ず独自性の高いビジネスになり、競争力の獲得、新しい知財権の獲得につなげることができます。また、「OPEN HUB」ではその活動の中でさまざまなビジネスアイデアが出てくるので、それをタイムリーに特許出願につなげています。このような取り組みも相まって「OPEN HUB」では共創パートナーも増えており、2024年4月現在で、契約締結ベースで30社以上、議論のベースでは数百社以上と連携しています。

■企画段階から現在の運用まで主導されていますが、どのような点にご苦労されたのでしょうか。

大企業を中心に権利帰属やその他の契約条件については自社にとって有利なかたちで整理する、という意識が強く残っています。共創活動においてはお互いにビジネス上のメリットを享受するWin-Winの観点から、この点において柔軟な対応が必要になります。実際に大企業とスタートアップや中小規模の企業が共創する際に、大企業が権利主張をしすぎて、スタートアップや中小の企業が離れていった例を何度も目の当たりにしています。この考え方について、知財部門や経営幹部の理解を得るために奔走しました。まず「ExTorch」に、権利帰属に対する柔軟な考え方を含む知財支援の取り組みを組み入れるよう、そのメリットとともに説明を繰り返しました。企画を進めると今度は財務面や法律の問題の可能性も生じこれらのケアも必要となりました。さらに社内で承認を得て活動を本格化した後も、各スタートアップ企業との交渉もタフなものが多かったため、苦労の連続であったと思います。次に、「OPEN HUB」における共創では、発足時にはOPEN HUB事務局側で知財は共創活動とは無関係であるという認識を持たれていたのですが、事務局メンバに対して、知財を活用することにより新規事業創出において大きなメリットが生じることをプレゼンしてアピールすることを行い、連携体制を築きました。さらに、Catalystは自ら手を挙げて応募し認定を受ける制度なのですが、元々私自身が新規事業創出に携わりたいという想いを強く抱いていたこともあり、準備を万全に整え応募をして認定を受け、それから「OPEN HUB」で知財活動を開始しました。ただ、他社の事例もない新しい取り組みのため、今も試行錯誤しながら、「OPEN HUB」のイベントで知財を活用した新規事業創出手法を展開しています。

経営戦略・事業戦略に知財を組み込んで、コーポレートガバナンス・コードの体現をめざす

■今後はどのような展開を考えていますか。

「OPEN HUB」と「ExTorch」における活動をとおして、従来とは異なる概念で共創における知財の重要性、戦略性に関する理解は深まってきたと思います。それをさらに具体的なものとしていくためにも、経営戦略、事業戦略の中に知財に関する戦略的活動を組み込むことをめざしています。これについて、「OPEN HUB」と「ExTorch」の活動が社内に浸透し、それに伴い経営幹部も含めて知財の重要性、戦略性に対する理解も進んできており、主管組織の事業戦略の中にも少しずつ取り入れられるようになってきました。こうした流れの中、今回の受賞を良い機会として、全社的な戦略の中にも取り入れてもらえるよう、アクションを続けていきたいと思います。

また、「OPEN HUB」や「ExTorch」における知財に関する活動は、共創の場だけではなく、事業貢献につなげることもめざしています。例えば、秘密計算については、NTTグループは他社と比べて圧倒的に特許の件数が多いので、それだけ技術開発力が高い、技術的なアドバンテージがあるということを意味します。こうした要素技術の特許を比較分析して可視化することで、それを利用している製品の特長・アドバンテージをアピールすることが可能となります。実際に営業担当にこういった情報を提供し、提案書をとおしてお客さまに示すことを推奨しています。昨今、生成AI(人工知能)に注目が集まり、各社が大規模言語モデル(LLM:Large Language Models)をリリースしています。NTTも「tsuzumi」をリリースしましたが、小型・軽量、日本語対応、マルチモーダル等の特長やアドバンテージに対して、特許等知財により裏付けしたアピールも可能ではないかと考えており、これに関する取り組みも始めました。

最近、コーポレートガバナンス・コードの改定により、知財情報を使って自社の競争力の高さを投資家・金融機関やお客さまのようなステークホルダにアピールするといった原則が追加されました。経営戦略・事業戦略への知財の組み込みや、取得した知財情報による自社の強みをアピールすることはまさにこれと同一線上にある取り組みです。コーポレートガバナンス・コードで規定される領域に達することをめざして、さらに実績を積み上げていきたいと思います。

■最後に後進の研究者の皆さんにエールをお願いいたします。

知財担当の皆さんには、後方支援的な役割が多いこともあり、どうしても自分で仕事の枠を決めて、その中で閉じた活動をするような傾向にあると思います。ところが、今回の事例が示すように、新規事業創出への知財の活用や、スタートアップへの支援でも知財が事業に貢献する等、前面へ出ていくチャンスはたくさんあると思います。枠の中の発想のままでは考えつかない部分であり、視点を変えることでチャンスを発見できるので、その先は積極的に提案して行動することで仲間を増やせば、それが結果となりさまざまなところに貢献できるのではないかと思います。ぜひ自分で決めた自分の殻を破って、前へ、外へ出て行ってもらいたいと思います。

研究者の皆さんには、自らの研究成果である知財が、単に競争優位を確保するためだけのものではなく、お客さまへの事業提案のアピール材料や新規事業創出に活用されたり共創を促進するツールとなることで事業に貢献できることを実感してもらい、今後も積極的に発明等の創出に注力してもらいたいです。

また、スタートアップの方へは、皆様に寄り添いながらイノベーションを起こしていくということが私たちの活動です。主役は皆様なのです。もちろんそこにはNTTのアセットも提供させていただきます。私たちは知財をベースとして、しっかりとした成果を出して、その権利帰属を含めて、それをうまく皆様の事業成長に使うことができるような仕組みとしていきます。その証がまさに知財功労賞の受賞なのです。