2025年4月号

グループ企業探訪

NTTの研究所技術と世界の先進技術を掛け合わせ、お客さまと未来を共創し続ける会社

近年、デジタルトランスフォーメーション(DX)、カスタマーエクスペリエンス(CX)、そして生成AIが注目を集めており、企業もそれらを用いて新たな価値創造に向けての取り組みを加速させています。こうした中、お客さまと共に未来を共創し続ける会社をめざすNTTテクノクロス。今回、同社が取り組むNTTの研究所発の技術を活用した製品やサービスを展開する事業戦略とその源泉となる人材育成について、岡敦子社長に伺いました。

顧客価値の創造により、お客さまビジネスを拡大

■設立の背景と会社の概要について教えてください。

NTTテクノクロスは、1985年創業のNTTソフトウェアを前身として、NTTアイティとの合併とともに、NTTアドバンステクノロジの音響・映像事業の譲渡を受け、2017年4月1日に発足しました。「NTT研究所と世界の先進技術を融合し、お客さまと未来を共創し続けるソフトウェアリーディングカンパニー」をビジョンに掲げ、2018名(2025年1月時点)の従業員とともに、お客さまに新たな価値を提供する製品やサービスを展開しています。

■どのような事業展開をしているのでしょうか。

当社は主にカスタマーエクスペリエンス(CX)、デジタルトランスフォーメーション(DX)、エンプロイーエクスペリエンス(EX)、セキュリティといった領域で、当社の強みであるAI(人工知能)、クラウド、セキュリティ、コミュニケーション、メディアなどの技術力を活かした製品やサービスを提供する事業を推進しています。CX事業では、NTTの研究所が開発した音声認識技術やAIを活用したコンタクトセンタ関連の製品を開発し、業務効率化や応対力の向上を支援しています。さまざまなお客さまを支援するDX事業は、新たな価値創出に大きな効果をもたらすデータ分析技術などを活用し、金融、交通、公共などの幅広い業界におけるDX推進に貢献しています。生産性向上や働きやすい職場環境の創出に取り組むEX事業は、リモートワークなどの多様な働き方を支援する製品やサービスを提供しています。セキュリティ事業においては、さまざまな脅威に対応する製品やサービスのみならず、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度であるISMAP(Information system Security Management and Assessment Program)や、ISMS(Information Security Management System)の登録支援などのセキュリティコンサルティングも手掛けています。

また、通信ネットワーク基盤の開発や運用、システム基盤開発で培った技術・ノウハウを活かし、DCI(Data Centric Infrastructure)、コンピューティングプラットフォーム、移動固定融合など、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)の基盤開発に携わり、NTT研究所の技術開発を支援しています。これらの技術を強みとして世の中の先端技術と掛け合わせ、NTTグループビジネスの発展に貢献しています。

CXの高度化やDX推進を支援する製品などを展開してお客さまに貢献

■市場環境はどのような状況でしょうか。その中、どのような事業に注力されていますか。その具体的な事例も教えてください。

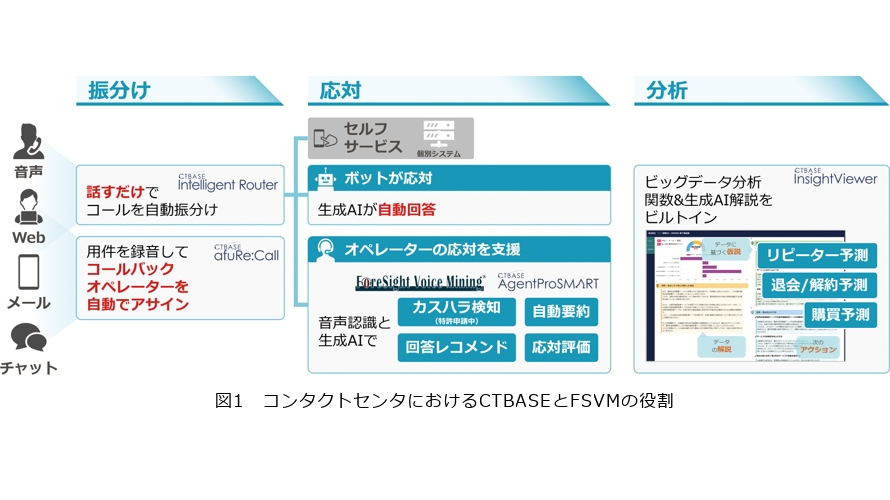

お客さまの購買行動や顧客接点の多様化に伴い、顧客理解を深め顧客満足度や企業価値の向上に寄与するCXの重要性が一層増しており、NTTグループの中期経営戦略の柱の1つにも「CXの高度化」が挙げられています。こうした背景のもと、当社では企業の顧客接点であるコンタクトセンタを軸としたCXを中核事業の1つに位置付け、高度なコンタクトセンタの構築や運用を実現するソフトウェアシリーズ「CTBASE(シーティーベース)」とコンタクトセンタ向けAIソリューション「ForeSight Voice Mining(FSVM:フォーサイト・ボイス・マイニング)」などを展開しています。CTBASEでは、着信呼を自動で振り分ける「Intelligent Router(インテリジェントルーター)」、混雑時の機会損失を防ぐ「afuRe:Call(あふれコール)」、応対業務を効率化する「AgentProSMART(エージェントプロスマート)」、さまざまな予測分析が可能な「InsightViewer(インサイトビューア)」など多彩な製品をそろえています。

お客さまのニーズに応じてCTBASEシリーズを組み合わせ、活用することで、例えば、コンタクトセンタに電話すると、まずはAIボットが自動対応し、複雑な用件の場合は適切な部門や担当者に自動で振り分けができます。オペレータが塞がっている場合はシステムが自動的に用件をヒアリングし、コールバックすることもできます。さらには生成AIを活用し、応対内容を自動でテキスト情報に要約し、オペレータの入力作業の負担軽減も図れます。また、FSVMは通話音声をリアルタイムかつ自動でテキスト化して分析し、「どのタイミングで、どの商品を紹介すべきか」あるいは「発してはいけないNGワード」などをオペレータに提案します。これにより、業務負担軽減に加え、オペレータの知識や経験を補完し、顧客満足度の向上も支援します(図1)。

次にCTBASEとFSVMの導入事例をご紹介します。さまざまなお客さまに導入いただいているCTBASEシリーズですが、例えば、PBXとCTI連携が可能で、容易に導入できるCRM製品「CTBASE/AgentProSMART」は、木製家具製造大手のカリモク家具様に採用いただきました。応対内容の自動テキスト化や要約により、業務の時間短縮や一日の応対可能件数を増やすことができ、お客さま相談室業務の大幅強化につなげています。一方、FSVMは各地の児童相談所様にて、複雑な相談事に対応しなければならない相談員の電話応対業務を支援し、児童虐待の早期発見や迅速な対応に貢献しています。また、FSVMはクラウド型も展開しており、低コストかつ短期間での導入できることから、オフィス用品通販を手掛けるカウネット様に採用され、CXのさらなる向上に役立っています。

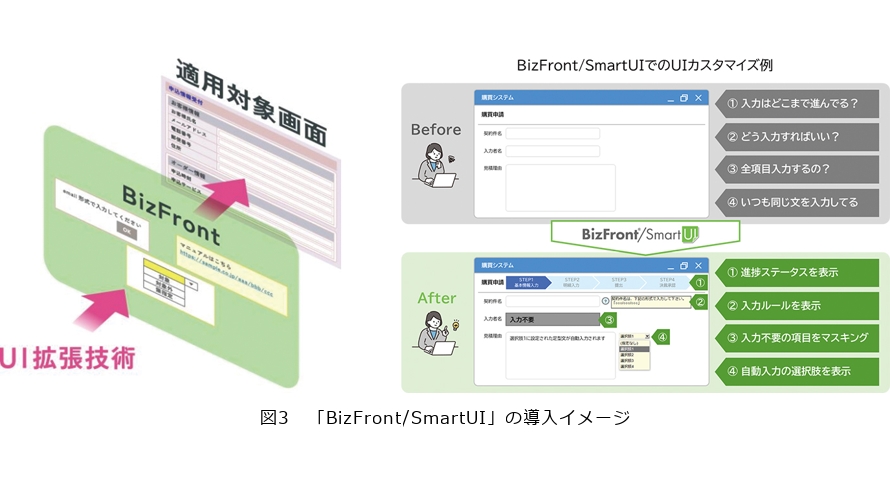

企業のDX化に関しては、競争優位性を目的に各社で取り組みが加速していますが、Fit to Standardの観点などから新システムを導入したものの操作画面の分かりにくさなどにより業務効率化が思うように進んでいません。また、システムを改修するには高額な費用がかかることから、対応に苦慮しているとの声も少なくありません。このような課題を解決するため、既存システムを改修せずにシステムが使いやすくなる操作ガイダンスを表示できるツール「BizFront/SmartUI(ビズフロント スマートユーアイ)」を提供し、導入したシステムの定着や活用を促進しています。また、自治体のDX化においては、静岡県焼津市様にてNTT研究所の技術を活用した匿名加工ソフトウェア「tasokarena(タソカレナ)」が利用されています。ふるさと納税利用者のデータを匿名化して、利用者の地域や返礼品選択の傾向を分析することで、市のPRや返礼品の開発・魅力向上など地域活性化に大きく貢献しています。

■今後の展望についてお聞かせください。

注力事業をはじめとした新たな製品やサービスの提供を通じ、2023年度の売上高は522億円に達し、2024年度には一般市場での売上比率が50%を超える見込みです。この営みを強化するため、「自社の強みとなる技術者の育成」「生成AIの活用」「ダイバーシティの推進」を柱とする人材育成を重視した経営基盤の強化を図り、さらなる顧客価値の創造に努めていきます。

社員の約8割が技術者であることから、「技術者育成」は重要なテーマです。当社には社員どうしの交流が活発で、技術やノウハウを互いに教え合ったり学び合ったりする企業文化が根付いていることから、そのような「教え・教わり合い、高め合う関係」を構築する環境整備を会社として引き続き後押しし、技術力の向上に努めていきます(AWS、Azure、CISSPなどのミドルレベル以上の資格保有者数は延べ2553名。※2024年5月時点)。

また、お客さまに生成AIを提案するため、社員が生成AIを活用できる「ChatTX(チャットティーエックス)」を2023年10月に開発・社内展開し、2024年10月にお客さまへの提供を開始しました。ChatTXを筆頭とするさまざまな生成AIツールは、プロトタイプ画面の作成やエラーコードの解析などの各開発工程で採用しています。加えて、社内問合せの自動回答をはじめとする社内DXに積極的に用い、生産性向上や業務効率化を図るとともに、生成AIを自在に活用できる人材育成を進めています。そうしたノウハウを活用しながら、お客さまの生成AI適用を伴走型で支援するなど、お客さまへの提供価値を高めていきます。

「ダイバーシティの推進」においては、女性やグローバル人材など多様な社員のさまざまな視点や発想を活かして、新たな顧客価値を創造していきたいと考えています。

担当者に聞く

NTTの研究所が開発した高精度な音声認識技術を搭載する、コンタクトセンタ向けAIソリューション「ForeSight Voice Mining」

カスタマーエクスペリエンス事業部

第二ビジネスユニット

エンジニア

坂本 憲理さん

■担当されている業務について教えてください。

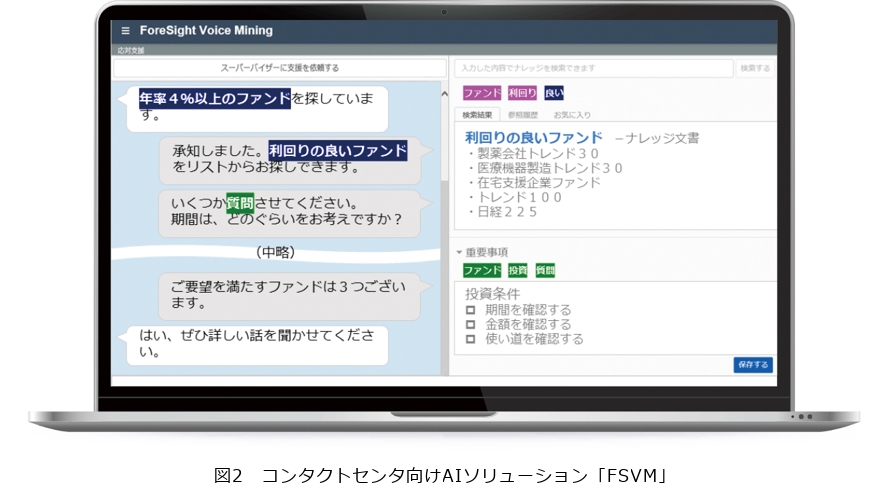

NTTの研究所が開発した高精度な音声認識技術を搭載する、コンタクトセンタ向けAIソリューション「ForeSight Voice Mining (FSVM)」の開発を担当しています(図2)。コンタクトセンタで働く方はもちろん、エンドユーザの顧客体験を高める各種機能をオールインワンで提供するFSVMは、高度な電話応対が求められる金融や保険をはじめとするさまざまな業界のお客さまにご使用いただいています(導入席数:5万6000席以上。※2024年9月末時点)。

その一方で、従来のFSVMは電話基盤との接続条件や音声マイニングを処理するためのサーバが必要となるため、大規模なコンタクトセンタが主な対象となってしまい、それに伴いサービスインまで数カ月を要するという課題がありました。そこで、FSVMのクラウドサービス化を進め、2024年11月に提供を開始しました。これにより、低コストかつ短期間での導入を実現し、中小規模コンタクトセンタにおいても充実した機能を利用いただけるようになりました。本格導入も始まり、さっそく現場で働くオペレータの方から、「通話の振り返りの時間が短くなり、聞き直しのストレスが減った」「応対内容の要約によりアフターコールワークの削減につながった」「経験の浅いオペレータでも円滑な対応ができた」との感謝の言葉をいただき、とても嬉しく思っています。

■今後の展望について教えてください。

昨今の技術進歩は目覚ましく、生成AIの活用がコンタクトセンタ業務においても期待されています。現在搭載している応対内容の要約機能にとどめることなく、業務負担を軽減させるための魅力ある追加機能の提供に向けて、生成AIを活用していき、CXの向上を通じて企業の顧客満足度の向上に貢献していきたいと考えています。

また、FSVMのクラウドサービスはPoC(Proof of Concept)での利用も可能なことから、今まで電話応対支援ツールの導入に踏み出せなかったお客さまからの“ニーズ”も聞き出すことができるため、新機能開発に向けたインプットにも取り組んでいきたいと思います。

「電話」というチャネルはこれからもずっと続いていく貴重なチャネルであり、人と人とのコミュニケーションにはなくてはならないものと考えています。今後も、電話応対を通じて顧客満足度の向上や付加価値を創り出すソリューションの進化に向け、製品やサービス開発に注力していきます。

NTT研究所の技術であるUI拡張技術を製品化した「BizFront/SmartUI」の提案から導入後の運用最適化までサポート

フューチャーネットワーク事業部

第一ビジネスユニット

アシスタントマネージャー

大田 義信さん

■担当されている業務について教えてください。

NTTアクセスサービスシステム研究所が開発したUI(User Interface)拡張技術を製品化した「BizFront/SmartUI(SmartUI」)」をNTTグループ各社に提案するとともに、導入の推進や運用支援に携わっています。同じグループ会社であってもシステム環境が異なることがあるため、導入先となる各社のIT部門との綿密なヒアリングによりシステム環境などを確認したうえで、導入前検証を実施し、実際の導入へと進めています。SmartUIは、既存のWebシステムを改修することなくガイド表示や他システムとの連携などが図れるため、システムの操作量や操作に必要な判断を減らして業務の効率化を実現するものです(図3)(導入ライセンス数:25万ライセンス以上。※2025年3月時点)。このようなツールは日常的に活用いただくため、導入後の運用最適化が重要となります。そのため、個社ごとの業務プロセスや運用ルールに合わせた各社別のUI改善の最適化などに取り組んでいます。

導入いただいたお客さまにアンケートを実施したところ、約7割の方にUI改善効果を認めていただき、「操作で迷わなくなった」「誤申請や社内からの問い合わせが減少した」など高い評価を得ていることから、お客さまの業務効率化やDX推進に貢献できていると実感しています。

■今後の展望について教えてください。

Fit to Standardが謳われている昨今、大規模システムのUIは必ずしも好評とは限りません。そのため、システムの導入により業務効率の低下を招いたり、システムの定着や活用が進まなかったりするケースも見受けられます。また、UIの改善に向けた大掛かりなシステム改修には、費用や期間が大きな障壁となります。その解決策となるのがSmartUIです。NTTグループをはじめとするお客さまへSmartUIの導入促進を図り、お客さまのDX推進のみならず、仕事をするすべての方が、社内システムでストレスなく業務を遂行し、笑顔で毎日が過ごせる社会の実現に貢献したいと考えています。

また、AIなどを活用した機能拡充はもちろんのこと、低コスト化や導入期間のさらなる短縮化に努めるとともに、導入ノウハウで得た各社のシステム課題をとらまえた新たなプロダクト創出にも取り組んでいきたいです。

ア・ラ・カルト

■「自ら学び続け、社員どうしで高め合う社風」による学習コミュニティ「ゆるふわIT勉強会」

多くの技術者を抱えるNTTテクノクロスでは、「自ら学び続け、社員どうしで高め合う社風」があり、社員が主体となって運営するコミュニティが数多く存在しています。中でも、学習コミュニティの代表例である「ゆるふわIT勉強会」は、その名のとおり、技術が好きな人がゆるく集まる、社内の技術コミュニティとのこと。かねてより全社向け技術勉強会は開催されていたものの、若手社員にとっては内容が高度であり参加のハードルも高い傾向にありました。そこで「ゆるふわIT勉強会」は、敷居を下げることで技術者間の交流を活性化させ、全社の技術力向上を図ることをめざして誕生しました。さまざまなテーマで繰り広げられる体験談や成果報告はもとより、外部の有識者による講演会、技術書を皆で読み解く読書会、あえてテーマを設けない雑談会など内容は多岐にわたり、回を重ねるごとに参加者は増加傾向にあるとのことでした。

また、スキルアップに向け資格取得に励む社員が集う「しかそく!」(「資格×加速」が語源)や、開発、SE、維持運用など分野を問わず技術相談を有志の技術者が受ける「よろず相談」などのコミュニティもあるそうです。

これらに加え、新たな企業風土の醸成を目的とした企業内実践コミュニティ創出プラットフォーム「First Penguin Lab」は、外部表彰を複数受賞するなど社外での活躍も見せているとのことです(写真)。