2025年4月号

特別企画

科学万博におけるINS体験

※本記事は『NTT施設』1985年4 月号からの転載となります。

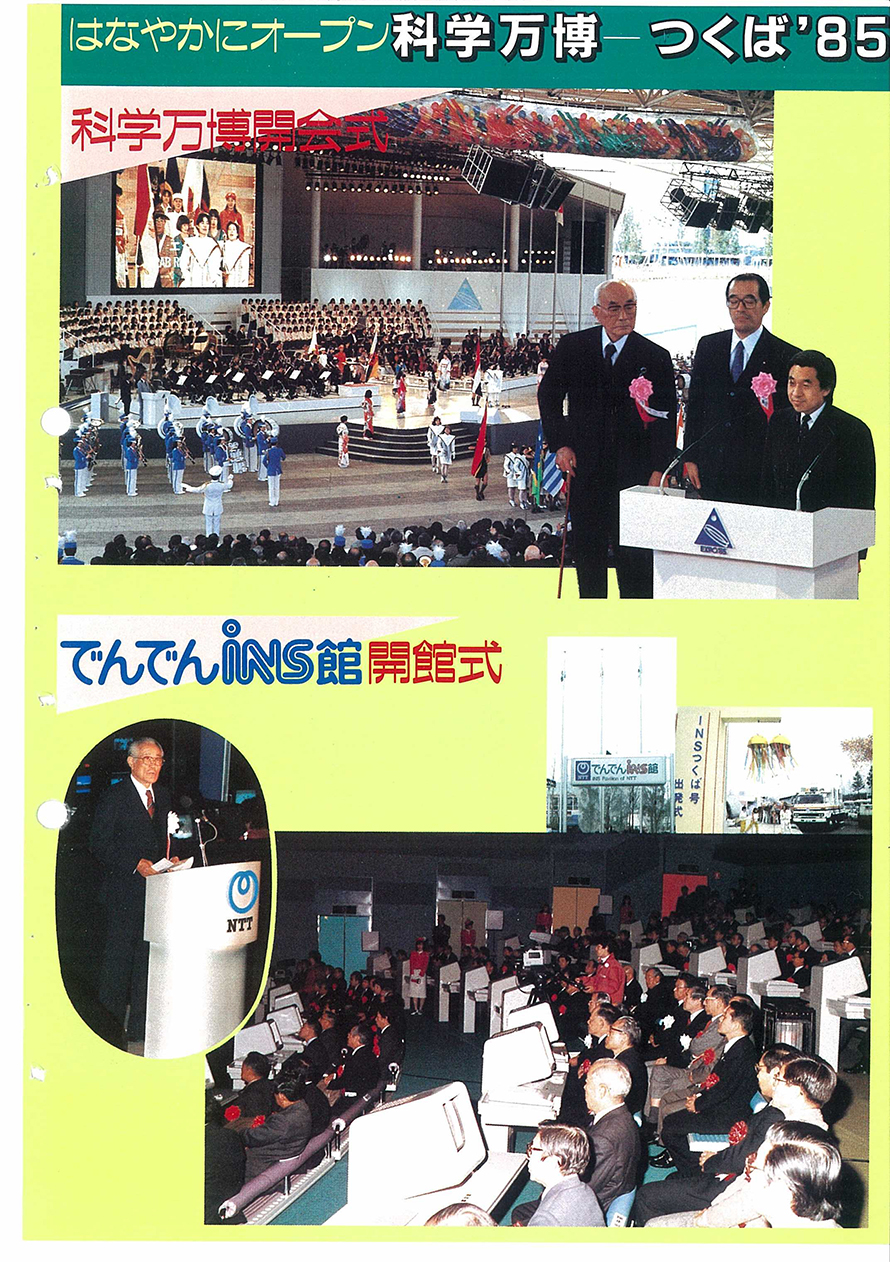

国際科学技術博覧会(科学万博―つくば’85)が、日本万国博覧会、沖縄海洋博覧会に次いで、我が国3番目の国際博覧会として、茨城県筑波研究学園都市において、この3月17日からいよいよ184日間の会期で始まった。

この博覧会には6,500億円を超える関連費用をかけ、47カ国、37国際機関、28国内企業グループが102ヘクタールの会場内に出展し、延べ人数で2,000万人(うち100万人が外国人)を超える入場者を予定しているという大博覧会である。そのテーマは「人間・居住・環境と科学技術」で、人間と科学技術とのかかわり合いについて理解を深め、21世紀に向かって科学技術についての新しいイメージを探究することを目的としており、「情報通信」が重要なテーマの1つとなっている。開会に先立つ3月8日にはNTTのパビリオンである「でんでんINS館」において、開館式が多数の来賓の御出席の下に、NTTのネットワークを駆使してパビリオン内のINSホールにおいて執り行われた。

本稿ではこの度の開会を機に、NTTの科学万博への参加が計画された段階から開会に至るまでの経過を振り返るとともに、NTTの科学万博に対する取組みの基本的な考え方を述べ、後述する3論文の総論となっている。

1. 経緯

国際科学技術博覧会出展に至るまでのNTTの取組みは昭和56年にさかのぼり、4年の歳月を積み重ねてきた。

昭和54年11月に政府が博覧会国際事務局へ開催希望通知を行い、56年4月の博覧会国際事務局総会において正式に日本開催が承認された。

その間、55年3月には国際科学技術博覧会協会(以下、博覧会協会という)が設立され、博覧会協会の要請で電電公社総裁が理事に就任した。56年4月に公社総務会で「INSモデルシステムの構築について」が審議された際、科学万博にその成果を反映させていくこととなった。

56年6月には、公社の出展及び会場の情報通信システムの提供等について審議するため、副総裁を委員長、技師長を副委員長とし、主要関連部局長を委員とする国際科学技術博覧会対策委員会を発足させ、57年4月には第1回の対策委員会を開催し基本構想、必要スペース等を審議するとともに、博覧会協会に対して参加申込みを行った。

その後、開会までに合計9回の対策委員会を開き、出展計画、テーマ、運営計画、営業・建設・保全体制、INSサービスの試供実施等を審議し方向付けがなされてきた。

科学万博会場内に電気通信サービスを提供することについては、56年11月に博覧会協会より正式に協力依頼が公社あてにあった。その中では会場内で必要となる総合的情報通信ネットワークをどうしたら良いかの調査依頼が併せて行われており、57年3月に博覧会協会へこの件について公社から回答した。これが現在の「会場内ネットワークサービス」のベースとなっている。

科学万博へ取組む社内組織としては、58年1月に博覧会協会及び関係省庁等部外との連絡調整を行う窓口として、並びに関係部局との連絡調整を行う組織として技術局に国際科学技術博覧会対策室が設置された。また、科学万博の地元となる関東電気通信局にも、翌58年2月に国際科学技術博覧会対策室が設置され、59年10月には関東電気通信局国際科学技術博覧会運営本部が「でんでんINS館開設準備室」を含む形で設置された。開設準備室は60年2月には「でんでんINS館」として発足し現在、館の運営を行っている。

2. 基本的な考え方

政府が博覧会開催にあたってまとめたこの博覧会の意義は次のようなものである。

・21世紀を創造する科学技術のビジョンを内外の人に示し、科学技術に対する理解を深める。

特に、青少年に未来の科学技術を正しく理解させ、優秀な人材を科学技術分野に誘引する。

・博覧会出展を目標として、各企業、政府関係機関が、集中的に技術開発を進める結果、我が国の技術水準を画期的に引き上げる契機を与える。また、その結果、知識集約産業の育成に寄与し経済発展にはずみをつける。

・科学技術の情報交換を世界的レベルで行うことができる。特に、発展途上国の人々に、これらの国に適合した技術開発の在り方を示すことができる。

・建築、都市計画、生産様式、情報化、エネルギー等各分野において、科学技術を中心とした新しい文化が創造される契機となる。

博覧会出展に際して博覧会自体の趣旨を踏まえ、情報通信に焦点をあてて整理したNTTの基本的な考え方は以下のとおりである。

「科学万博をINS・高度情報通信システムの展開を国内及び諸外国からの方々に広く知っていただく場としてとらえ、光通信方式や衛星通信、ディジタル通信等の最新技術を駆使して、INSによる将来の夢のあるサービスを具体的に御覧いただき、手に触れてもらう。同時に、商用化が近く予定されているINSサービスを万博出展者の方々に試供として提供しINSを理解してもらう。

また、既存の公衆電気通信サービスについては、科学万博の管理運営上必要な通信需要にはすべて応じていく。

更に、会場内情報通信施設等については、博覧会協会の要請に従い協力する」

3. 出展の概要

(1)出展企画の特徴

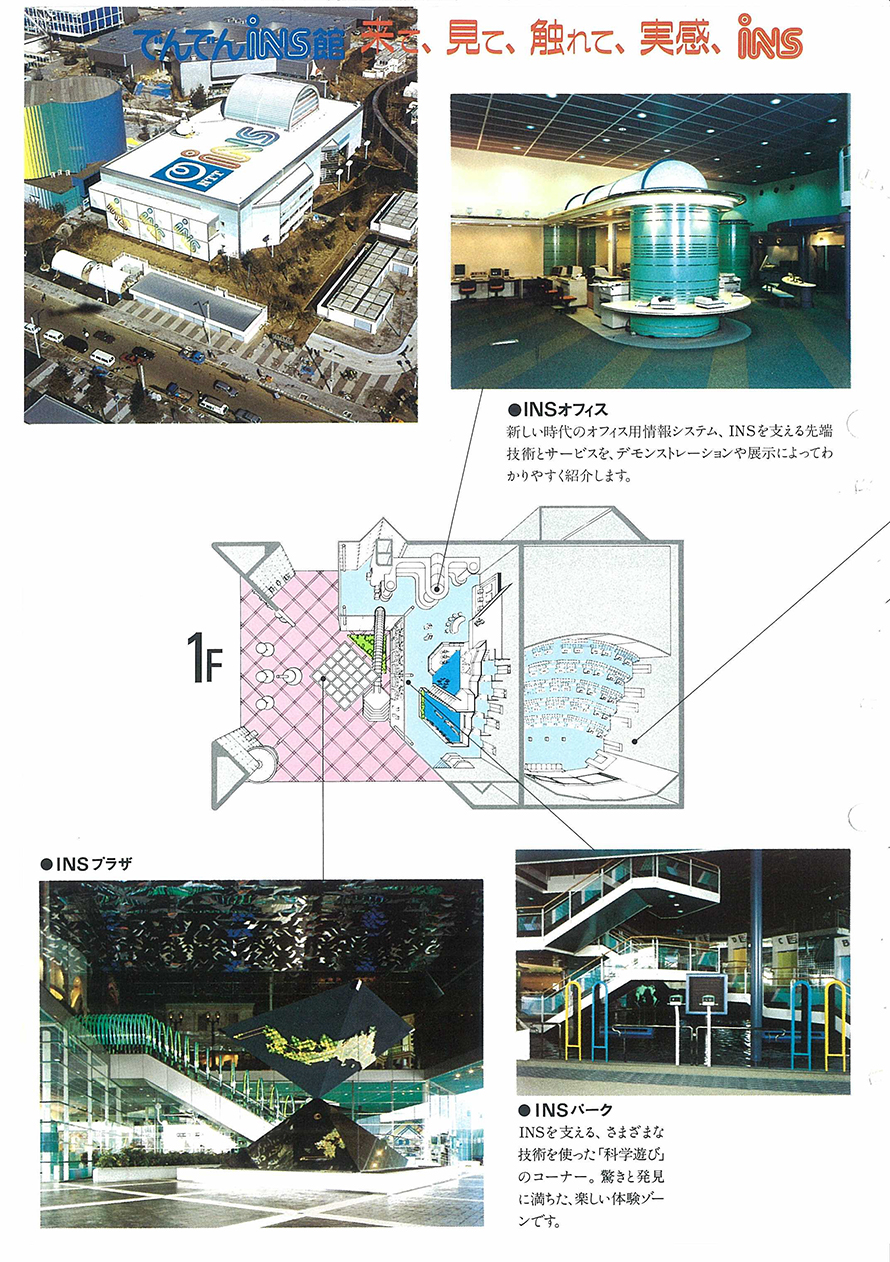

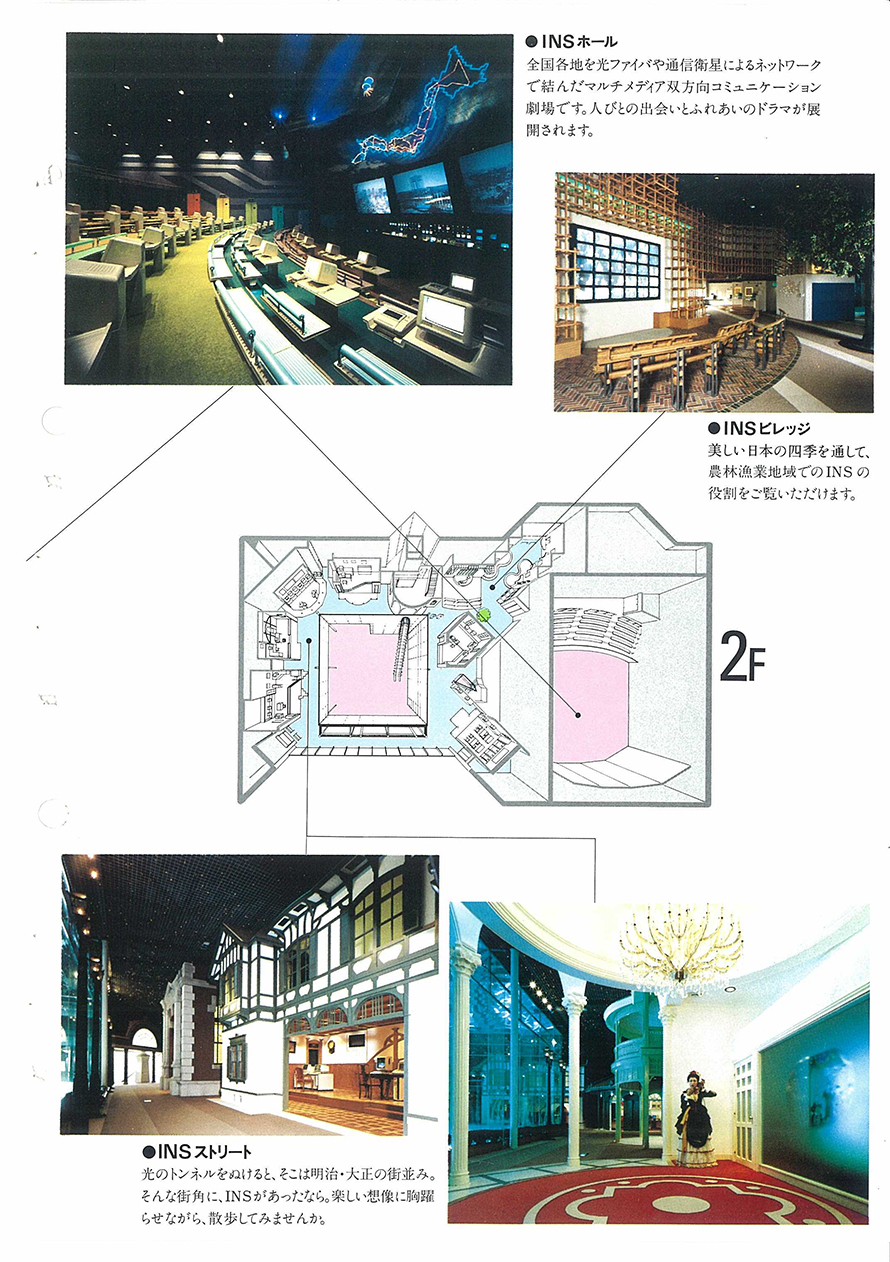

「でんでんINS館」では「INSがひらく夢のある暮らし(INS Makes Life More Exciting!)」をテーマに、INSが活躍する近未来の社会の姿を1つの例として、いきいきと描くこととしている。大きな特徴は2つある。1つは21世紀の高度情報社会の中で使われる様々な通信の形態を、人々の生活とのかかわりの中でINSが役立つ様を展示し、誰でも実際に手を触れて先取り体験できるパビリオンであるということである。そして2つ目は、いろいろな通信手段を使い、離れた人間同士のコミュニケーションを可能にするNTTの特徴を生かして、全国に情報の輪を広げた通信の姿を見てもらうということである。北は北海道から南は九州まで全国主要都市16カ所のNTTサテライト会場と「でんでんINS館」とを光通信等を使ったディジタルネットワークによって結び、また全国を巡回する「INSつくば号」と「でんでんINS館」とを通信衛星CS-2によって結ぶ。すなわち、最新技術を駆使し、筑波の地から遠く離れた方々にも参加していただける拡がりのある開かれたパビリオンである。

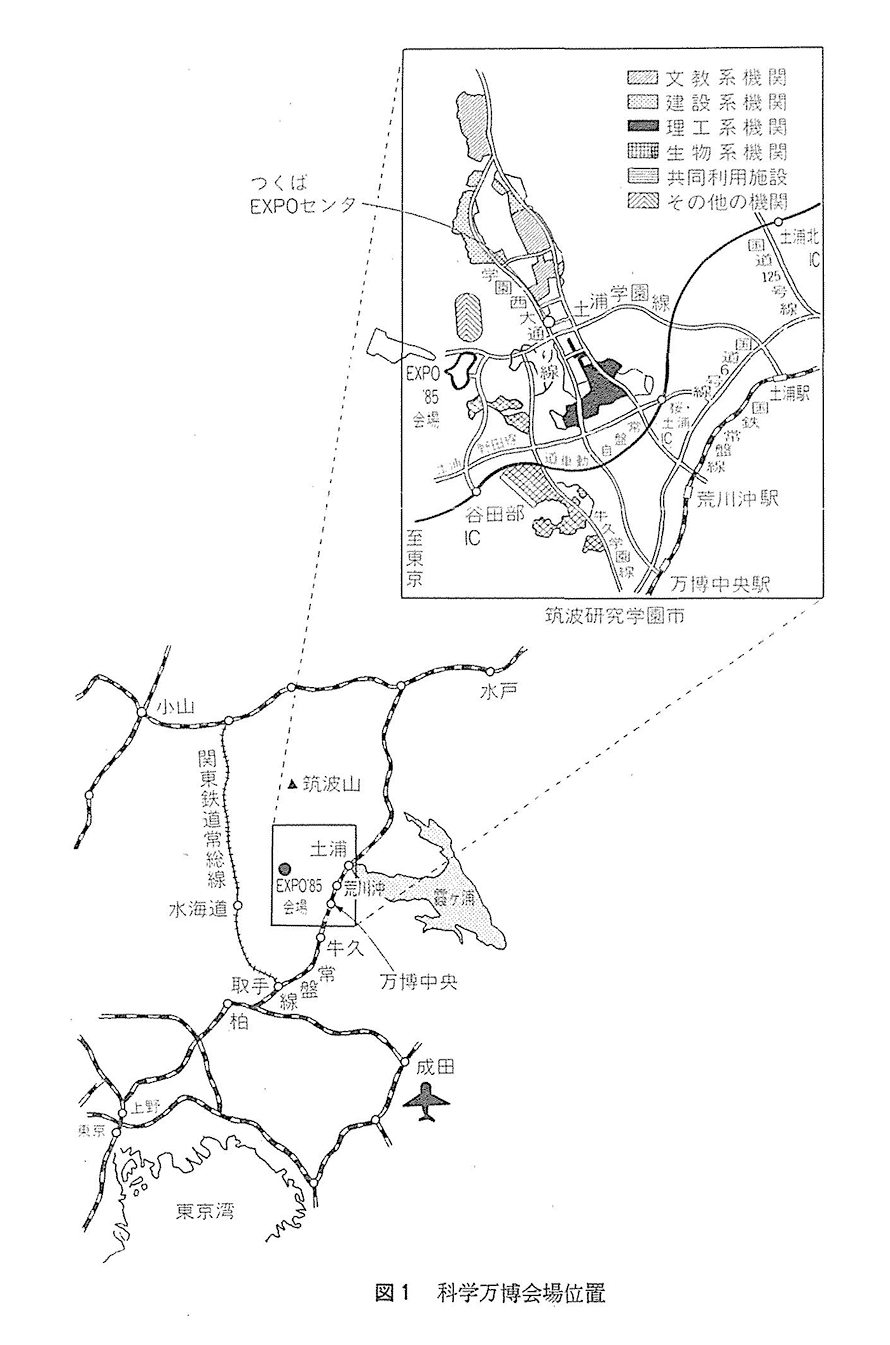

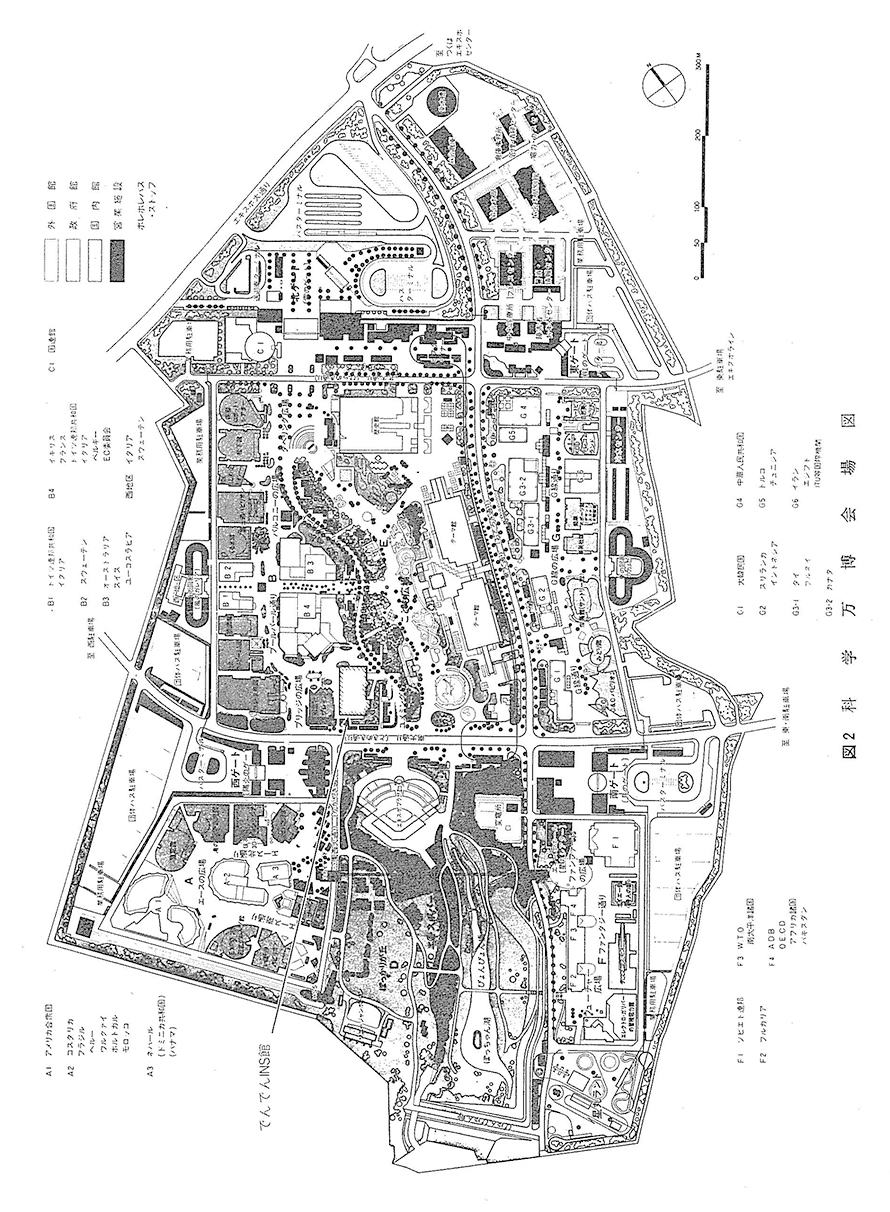

科学万博会場の位置図及び科学万博会場内における「でんでんINS館」の位置を示した会場図をそれぞれ、図1、2に示す。

各サテライト会場、及び「INSつくば号」の詳細は本論文に続く各論で参照されたい。

(2)INSモデルシステムとの関係

INSのパイロットプラントであるINSモデルシステムが昨年9月から東京三鷹・武蔵野地区で運用を開始した。電話や64kb/s以下の非電話系情報を対象とする64kb/sディジタル網と、超高速ディジタル情報や高帯域映像情報を対象とする広帯域網とから成り、これに通信処理機能を付与し、電話、データ、ファクシミリ、映像の4つを基本とする各種宅内機器を接続して、将来のINSの基本となる各種の実験がとり行われている。科学万博では、このモデルシステムでの経験を反映しINS形成へ向けての次のステップとしてモデル同様のサービスを展示するほか、技術的に可能で展示効果の高いサービスを展示し、実際に手に触れていただけるようにした。ネットワークとしても、INSモデルシステムの拠点である三鷹局、東京都心の千代田局とを有機的に結んでいる。

(3)パビリオン建築概要

・名称 でんでんINS館(INS Pavilion of NTT)

・建築 鉄骨構造 地上2階

延床面積 4,154平方メートル

・位置 科学万博会場Bブロック

・予定入館者数 300万人(全体入場者数の15%)

4. 電気通信サービスの概要

(1) 電気通信商用サービス

科学万博会場内の博覧会協会や各パビリオンを対象に万博にかかわる運営に必要な加入電話約2,000を、科学万博協会が定めた特別規則に従い事業所集団電話として提供している。このために筑波学園局にD70<A>交換機を導入している。このほか、筑波学園都市地域において電話だけでなく、キャプテン、ファクシミリ通信網、新データ網及び移動通信等の商用サービスを提供している。更に、最新サービスとして高速ディジタル伝送、衛星ディジタル通信についてもサービス提供している。

(2) 科学万博サービス

NTTは電気通信システムの基盤となるネットワークを整備する任務を持っている。博覧会協会からの要請を受け、科学万博会場管理・運営のために必要な各種情報システムについて、将来の高速構内ネットワークを示唆する最新技術により提供している。すなわち、光ファイバケーブルを科学万博会場内に布設し、各種会場管理情報や映像情報を伝送する会場内ネットワークサービスや、科学万博の催事等の高精細度TV映像を日本縦貫光ファイバケーブル伝送路を使用し、東京、大阪の博覧会協会サテライト会場との間で伝送する高精細度TV伝送サービスを提供している。

(3) INSサービスの試供

科学万博終了後の近い将来に東京、大阪、名古屋、筑波の地域で、またその後は順次全国で商用サービスとして実施される予定のINSサービスのうち、その前段としていくつかのものを機能、デザイン、操作性に対する利用者の具体的評価を得ること等を目的として試験的に提供する。具体的には科学万博開催期間中に、INSモデルシステムで試験を実施しているディジタル電話、ディジタル描画通信、ディジタルファクシミリ通信等を科学万博会場と、千代田局を中心とする東京都心地区とにおいて出展者の方々に試供として利用していただくこととしている。

あとがき

この博覧会は、あと15年で21世紀という時期に開催される。21世紀へ向けてのINS構築の姿を「でんでんINS館」で展示すること、及び科学万博を支える各種電気通信サービスを提供することをもって、広くINSを国内のみならず海外からの人々にも理解してもらうことができれば幸いである。

科学万博にNTTが取り組んで、まがりなりにもここまでこれたのは、博覧会協会をはじめとする多方面にわたる部外の関係の方々の御協力と、NTT内各部門の大勢の力を結集した所産である。

今後、9月16日までの間にこの科学万博会場を訪れることを予定している方々は是非、御家族や御友人とともに「でんでんINS館」においでいただき、INSを楽しみながら体験していただきたい。そして展示方法や運営方法に御意見があれば、承りたいと願う次第である。

筆者 高橋氏 技術部国際科学技術博覧会対策室長

高野氏 同 国際科学技術博覧会対策室 調査員