2025年5月号

明日のトップランナー

シリコントランジスタを用いて単一電子の制御と検出を可能にし、高性能デバイスの開発と消費エネルギー削減をめざす

テレビやPC、スマートフォンなど多くの身近な家電には半導体が使用されています。半導体デバイスの中で、電気信号増幅やスイッチングなどの重要な役割を持つのが「トランジスタ」です。また、近年注目されているAI(人工知能)は高速処理を必要としており、それにより半導体性能の飛躍的な向上に貢献しています。しかし、AIなど新しい技術やサービスの発展には膨大な電力が必要となることから、今後のサステナブルな発展には消費電力を抑制する新たな対策が必要です。今回は単一の電子を室温で制御できる世界唯一のトランジスタを実現し、半導体の消費電力を削減する革新的な技術の開拓をめざしている西口克彦特別研究員にお話を伺いました。

西口克彦

NTT物性科学基礎研究所特別研究員

PROFILE

2002年東京工業大学大学院理工学研究科電子物理工学専攻博士課程修了。同年、日本電信電話株式会社に入社。現在に至るまで、低消費電力化・新機能化をめざしたナノ構造のシリコンデバイスの研究に従事。2008年フランス国立科学研究センター客員研究員。2012〜2013年デルフト工科大学(オランダ)客員研究員。2015年東京工業大学客員准教授。現在、量子電子物性研究部、ナノデバイス研究グループリーダ特別研究員。2013年応用物理学会優秀論文賞、2013年度科学技術分野の文部科学大臣表彰若手科学者賞、2023年 MNC2023 Most Impressive Presentation Award。

世界で唯一の技術「電子1個=1bit」とするシリコンデバイス

■どのような研究をされているのか教えてください。

テレビなどで半導体という言葉を耳にする機会があると思います。本来、半導体とは主としてテレビやスマートフォンなどで使われる「計算する部品(デバイス)」を構成する材料を表す言葉なのですが、今や部品や産業全体の総称となるほど大きな意味を持つ言葉になりました。

その半導体は、トランジスタという、電子の流れを制御するスイッチの寄せ集めで成り立っており、半導体の性能を上げるには装置の中にトランジスタをたくさん詰め込み(集積)、計算処理の性能を上げるのが一般的な方法です。そのため、最先端の技術といわれているスマートフォンの中には190億個以上ものトランジスタが入っています。

しかし、トランジスタは、バイオテクノロジのように生命の力を借りて乳酸菌を大量に培養するような方法では増やせません。トランジスタは板や薄いフィルムを削ったり、加熱したりといった高度に人工的な工程によってつくられるため、単純に集積数を増やすことが非常に難しいのです。その結果、製造コストが高く、工場の建設には何千億円、時には兆円単位の投資が必要とされます。

ほかにも大きな課題があります。現在はAI(人工知能)が注目を集めており、世界中の多くの人がAIサービスを利用していますが、AIサービスの裏側では最先端の半導体を使ってAIに「学習」をさせています。その学習を1回実施するだけで原子力発電所1基分に相当する電力を消費しており、AIの高度な機能と引き換えにすさまじい電力が必要になっています。また、ユーザがAIで検索した際には、学習した結果を基に答えを推定しているのですが、そのエネルギーも従来の検索方法に比べ1桁大きいといわれています。身近なもので例えるならスマートフォンで1回の検索(情報取得)をするだけで、バッテリの3分の1ぐらいを使用するようなものです。今後も、AIを使ったさまざまなサービスや社会発展が期待されている一方、その消費電力量の削減が今後の大きな課題になるといわれています。

AIの電力消費に対する課題を解決するためには、発電量を増やすことと、半導体の消費電力を下げることが必要になります。米国では発電量を増やすため、1979年に発生した事故以降稼動を停止しているスリーマイル島原子力発電所の運転再開や、小規模の原子力発電所の活用、または広大な土地を利用した太陽光発電などの再生可能エネルギーの活用が積極的に検討されています。一方、日本では同じ取り組みが可能であるかは未知数ではありますが、電力供給については避けて通れない課題です。このような背景のもと、半導体の消費電力を削減する重要性が高くなっています。

そこでNTTでは、新しい原理を用いて消費電力を劇的に下げる取り組みをしています。AIサービスを例に消費電力を下げることの重要性を述べましたが、消費電力を劇的に削減することで新たな効果が期待できます。例えば、水や体温から得られる極めて小さいエネルギーで動く、バッテリを必要としない半導体といった未来も訪れるかもしれません。ただ、そのためには今の技術の発展ではなく大きなブレークスルーが必要で、10年レベルでの長期スパンで研究を行っています。

ブレークスルーに向けて、具体的には電子1個を1bitとして動作させる単一電子デバイスをつくっています。コンピュータなどで使う2進数の情報の単位をbitと呼ぶのですが、それを通常は10万個とか100万個の電子により、「0」か「1」という2進数の情報として表現します。つまり電子を100万個使おうが、結局0か1の情報しか表せないということになります。

私たちは従来の電子100万個で1bitではなく、電子1個で1bitを表すことで消費電力の削減を実現しようとしています。電子1個で1bitを表すこと自体とても難しいのですが、非常に小さいトランジスタをうまく使うことで電子1個を動かし、それを正確に読み出すことで1bitを表すことが可能になります。一例としてはとても小さな消費電力で電子1個を1bitにしたデジタル-アナログ変換回路やパターン認識回路が実現しています。また、電子1個を読み出す性能をセンサとして使えば、血液中のイオンを識別することも可能になります。

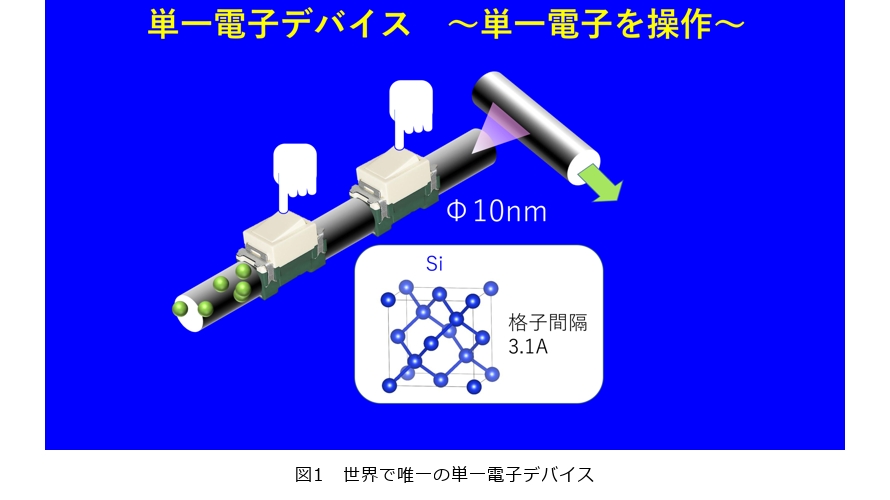

この電子1個を扱う研究は、一般的にはマイナス270℃など非常に低い温度で行う必要があるとされていましたが、15年ほど前、NTT独自の技術を使って世界で初めて電子1個を20℃前後の室温環境で操作できるようになりました。これは今でも世界でNTTだけしかできない技術といわれています(図1)。

室温環境で操作できることがなぜ重要かというと、そもそも温度をマイナス270℃まで下げるのにも電気やエネルギー、もちろん費用もかかります。また、今の半導体では、そのまま温度を下げても、上手く動作しないことも分かっており、新たな半導体製造技術が必要になります。

室温で電子1個を操作するためには、デバイスをナノメートル(100万分の1ミリメートル)まで小さくすれば、これが可能となります。前述のとおり、トランジスタは材料を削るなどの加工によって人工的に作成しますが、NTTでは、そのような小さなサイズまで加工する技術を長年培っていたので、世界に先駆けて室温で電子1個の操作を実現できました。

しかし、その実現により見えてきた課題もあります。それは、加工精度に関するものです。私たちはシリコンという材料を使ってデバイスをつくっているのですが、ナノメートルというサイズでは、材料の最小単位であるシリコン原子がせいぜい数10個ぐらいしか存在しません。このため、トランジスタを加工するときに目標より原子を数個多く削ってしまうことで、デバイスの特性が大きく変わってしまいます。原子1個レベルで正確に加工する技術がないわけではありませんが、億単位のデバイスを量産するレベルでは、今の世の中には存在しません。

現在、私たちは電子1個を操作することに成功していますが、このような理由から近い将来においても、デバイスを集積化するということは容易ではないと考えています。しかし、20年前は室温での動作は極めて困難といわれていた中、それを実現したことは技術的可能性を示した大きな意味があると考えています。また、この技術が実現できたことをきっかけに、半導体の消費電力を下げる別の視点を見つけたのですが、その証明には私たちのデバイスが極めて重要であることも分かり、現在は違うアプローチによる低消費電力化に取り組んでいます。

■研究環境や研究チームについて教えてください。

埃等が極めて少ないクリーンルームという大きなスペースで多くの装置や薬品を使ってトランジスタを作製しています(写真)。多くのノウハウと経験を頼りに半年ほどかけて作製するのですが、研究者自らがほとんど手作業で作製しており、NTT研究所の中でも珍しいグループだと思います。一方で、例えば、新しい構造のデバイスをつくるときなどは、自ら積み上げた経験を活かせることから、外部の研究グループとの差異化につながっていると考えています。

作製したデバイスは、電流計などの測定機器を用いて評価します。評価では、ねらった性能が得られているのか、予期していなかった未知の性能が現れていないかなどを、さまざまな手法により調べていきます。この過程で、動作原理などもっとも本質的な要素を理解することで、デバイス性能の向上や、新たな性能を生み出しコントロールすることなどが可能となります。そのためには、世界中の先人たちにより何10年も蓄積されてきた学術的な知見や工学的な知見を活用し、今の技術に展開することが重要になります。実際に、ごく最近の半導体技術の中には、数10年前の技術をリバイバルさせた例も数多くあります。このように、デバイス評価は作製とは別の難しさがある半面、研究者としての成果が見えてくるクライマックスともいえます。

■本研究ならではの強みや特性を教えてください。

まだ世界で私たちしかできていない、室温環境で単一電子デバイスをつくれることが大きな強みです。ほかにもマイナス270℃でしかできないと考えられていた理論にのっとった究極的な動作検証が、室温でも検証できることです。これは私たちにとっても非常に大きいメリットで、世の中では極低温でしかできないと理解されていることが多い中で、実際に室温で操作することで判明する汎用性の高い理論がとても大切なのだと気付くことができました。

また、私たちの単電子デバイスはシリコントランジスタを改良したものです。シリコントランジスタは、多くの企業や大学、研究機関などから見出されたさまざまな優れた技術や知見を寄せ集め、半導体企業が技術を成熟させて製品につなげています。そのため、私たちが見出した技術や知見だけでは高性能な半導体が実現できなくても、例えば低消費電力化技術として半導体に組み込むことで世の中の役に立てるのではないかと思っています。同様な研究は、超電導材料や光を使う技術でも行われていますが、そういった観点では、シリコンを使うこと自体が大きな強みかもしれません。

これまでの研究を理論化し、特許取得と汎用拡大をめざす

■これからの展望や解決すべき問題を教えてください。

回路などの消費電力を下げることが目的ですが、現状の立ち位置としては世界唯一の単一電子デバイスがあることは大きな強みで、3〜4年前からはそのデバイスによるツールを使って、消費エネルギーを削減する方法を学術的な観点から見出しています。ゴールまでの距離が感覚的に少し遠くなっているかもしれませんが、得られた知見はそのゴールに行くための汎用的な知見になると期待しています。前述のとおり電子1個を1bitとする展開は、加工精度の観点から難しいことは分かっていますが、一般的な半導体に適用できる汎用的な技術を見出すことができれば、加工精度の課題に悩むことなく低消費電力化ができるのではないかという期待があります。

私たちが取り組んでいる分野では年間何100本も論文が出てくる分野ですが、その中で私たちが得意とする半導体やデバイス分野の表現を使う論文は年に数本あるかないかのレベルです。理論論文は、基本的には汎用的な理論を提供しているはずなので、それを半導体にも活用できるのですが、例えば日本語しか分からない私にいきなりスペイン語で話されているような感覚で、その理論を半導体に展開することの難しさを感じています。

その難しさに対峙するのに助かっているのは、ほかのグループメンバとの協力関係です。理論論文を読み解くことが得意なメンバもいれば、同じ論文に対し興味を持つポイントが異なるメンバもいます。これは、大学時代を含め、これまでの研究活動の違いによるところだと思っているのですが、これら個々人が得意とすることが上手く絡み合うことで、得られる成果が膨らんでいると感じています。グループリーダとなった私ですが、論文を書いて学会発表をする際には、いまだに私の未熟な理論面は得意なメンバに助けてもらい、また成果の価値を高めるためのアドバイスをメンバにもらいながら活動しています。

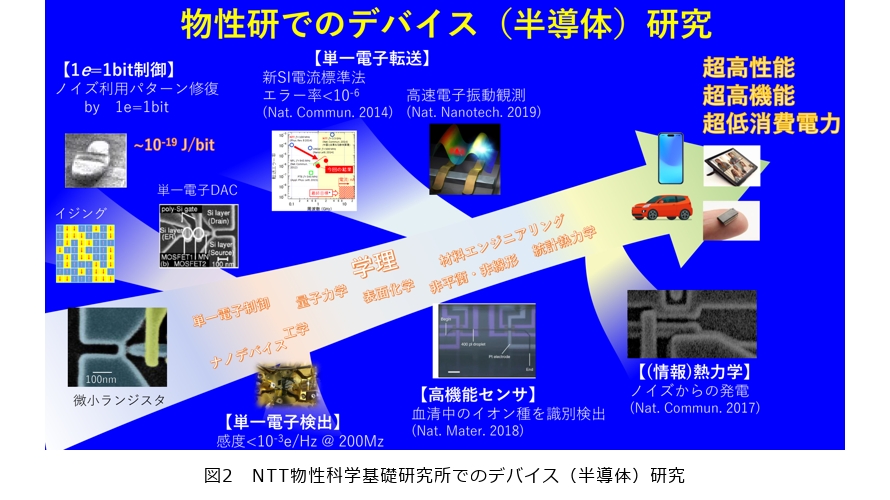

そして、最近になってようやく理論を半導体に展開する方法が見えてきて、成果が出てきたところです。とはいえ、まだまだ私たちが求める世界には届いてはおらず、そのためいくつもの壁を乗り越える必要があります。ただ、この壁を乗り越えることができれば、半導体産業への波及効果は大きいと考えています(図2)。

■研究者・学生・ビジネスパートナーの方々へメッセージをお願いします。

私たちの研究所には、フランスやカナダ、米国の大学から学生がインターンシップで来ており、一緒に研究しています。海外からの学生たちは、元々この分野に長けているわけではないのにかかわらず、半年ぐらいで論文が書けるレベルの成果を出してきます。ある学術論文の賞を取った例もあり、貴重な戦力になっています。一方、私はある大学に講師として行っているのですが、そこの学生たちは計算式を解くことや物は知っているのですが、こうしたインターンシップの学生と比較して、問題解決力に物足りなさを感じており、危惧しています。

海外の学生と日本の学生の違いは、例えば、ある研究に取り掛かるとき、海外の学生は、その研究の価値や本質をしっかりと理解しようとする印象が強くあります。自分が得意としている分野ではなくても、分からなければ勉強して理解しようとします。そうしてから実際の研究に取り組むため、自発的に何をすべきか考え、問題に遭遇したときも解決のための思考ができるのではないかと思います。研究の価値や本質をしっかりと理解できていないと、自発的に動くことができません。日本の学生は、単位を取るために授業に出ているのではないかと思える学生や、興味を示さないのは授業の内容が悪いからだと転嫁する学生の存在を感じます。ただ、大学は知識を習得し、物を考える場所だと私は信じているので、授業への興味の有無に関係なく、1カ月必死に調べ・考えてレポートに取り組むくらい「骨のある授業」が必要なのではないかと思っています。

こうした背景から、学生の皆さんには大切な大学時代を「しっかりと勉強し、物を考える貴重な時間」と思って過ごしていただきたいです。今の時代、自分のキャリアを高めることが重要で、キャリアを高めれば、どの会社に行っても活躍できますし、会社という枠に捕らわれず自分で道を切り拓くことができます。そのためには大学生活をどのように過ごすかということが重要であることを知ってほしいと願っています。

■ビジネスパートナーの方に向けてメッセージをお願いします。

10年前に、電子を1個動かせる技術ができたのをご存じなかった人がいるのではないでしょうか。これは、私たちのアピールが足りなかったと反省しています。学会などでいろいろな分野の方に、こういった技術がすでにあることをアピールできていれば、結果的に汎用性がさらに上がると思っています。

この業界の流れをみても、私たちが行っている「モノをつくる際の、設計の重要性」は間違いなく高くなっており、理論化してその知見をIP(知的財産・特許など)というかたちで出せるようにしたいと考え、現在は理論の分野にも取り組んでいます。そして製造工程や製造方法など、IPの理論的な部分に加えて実際に使ってもらえるように整備して、私たちの知見を活用してもらい、皆様の研究に役立てていただければと思います。