2025年5月号

挑戦する研究開発者たち

好奇心を持って前向きに取り組み、チャレンジしてめざす空間データ基盤と高度技術者育成X-Lab

最近3D表示のカーナビ、電柱や道路等のインフラ設備の点検、不動産物件の内見、XR(eXtended Reality)、屋内のナビゲーション等、空間データを活用したサービスが数多く登場しており、AI(人工知能)の高精度化により、空間データの利用価値はさらに向上することで、こういったサービスもさらに多様化・高度化していくことが予想されます。多くの可能性を秘めた空間データの活用を促進するための基盤が、NTTドコモが開発中の空間データ基盤です。NTTドコモ サービスイノベーション部 山田渉氏に空間データ基盤による空間活用の可能性と高度技術者育成、好奇心を持って前向きに取り組み、チャレンジする思いを伺いました。

山田 渉

サービスイノベーション部 担当課長

NTTドコモ

通信や建築などのDXに向けた空間データ基盤

現在、手掛けている開発の概要をお聞かせいただけますか。

空間データ基盤に関する研究開発の企画から運営まで行っています。

空間データ基盤は、屋内外のあらゆる空間を安価に3Dスキャン可能な技術を確立し、通信インフラ構築・運用の効率化や建築や点検の支援、不動産内見等の実空間サービスの開発・展開につなげるための基盤です。

少子高齢化等により、インフラを維持管理できる技術者の減少が進む中で、通信や建築などをはじめとしたさまざまな業界でさらなる業務の効率化が求められています。特に、実空間がかかわってくる分野では、さらなる効率化のためには、実世界の空間の形状を正確に把握し、適切に活用することが重要になります。例えば、通信業界では、携帯電話の基地局(基地局)周辺の地形や建物の配置を把握し詳細に分析することで、基地局の位置の最適化が可能となり、空間の隅々まで従来よりも効率的に電波を届けることができると考えています。また、建築業界では、現場の状況を3Dスキャンすることで、工事の進捗状況をリアルタイムで把握できるようになり、遅れ等の発生の場合は必要に応じて迅速に対策を講じることが可能となります。さらに、構造物の劣化具合を正確に把握することで、修繕が必要な個所を特定し、効率的な修繕計画を立てることも容易になります。

しかし、このような精密な3Dスキャンを行うためには、従来、LiDAR(Light Detection And Ranging)と呼ばれる光を照射し、その反射によって距離を測定する特殊なセンサが主に用いられてきました。このセンサは自動運転技術の発展などにより低価格化が進んでいるものの、それでも数百万円を超える製品が主流であり、その運用には専門的な知識も必要とされるため、現場での活用には敷居が高い技術でした。空間データ基盤では、このような高価なセンサを使用せずに、市販されているカメラを利用することで安価に精密な3D空間をスキャンできることをめざしています。

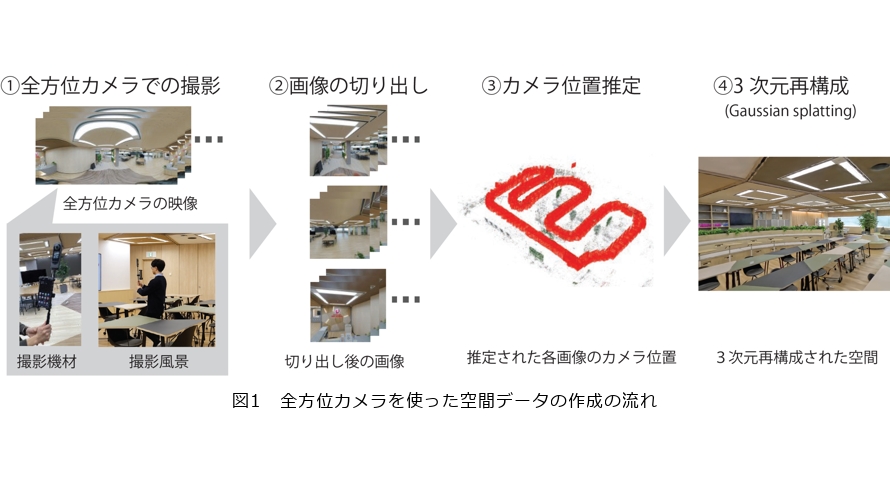

空間データ基盤では、まず空間をカメラでくまなく撮影し、撮影された動画からカメラの撮影位置を推定し、3Dシーンの再現を行います(図1)。

3Dシーンの再現においては、Gaussian Splatting(GS)(1)という、「拡散」を伴う3次元点群によって3Dシーンを再現する技術を活用しています。GSは、①カメラで撮影した動画から非常に高精細な3Dシーンを再現可能、②従来の手法と比べてレンダリングコストが低いため、汎用PCで高解像度映像のリアルタイムレンダリングが可能、③点群データ(+拡散パラメータ)で構成される高精細な3Dモデルであるため、これまでの点群処理技術や画像解析の技術の適用が可能、といった特長があります。

さらに、GSのためには、空間をさまざまな角度でくまなく撮影する必要があるのですが、通常のカメラで撮影するのには大きな時間と労力が必要となります。そこで、私たちは、全方位を同時に撮影可能な全方位カメラに対応した新たな3Dスキャンシステムを開発しています。もちろん、スマートフォンやドローンのカメラなどにも対応しており、手持ちの全方位カメラでは撮影が難しい屋外の広大な領域などにも柔軟に対応することも可能です。

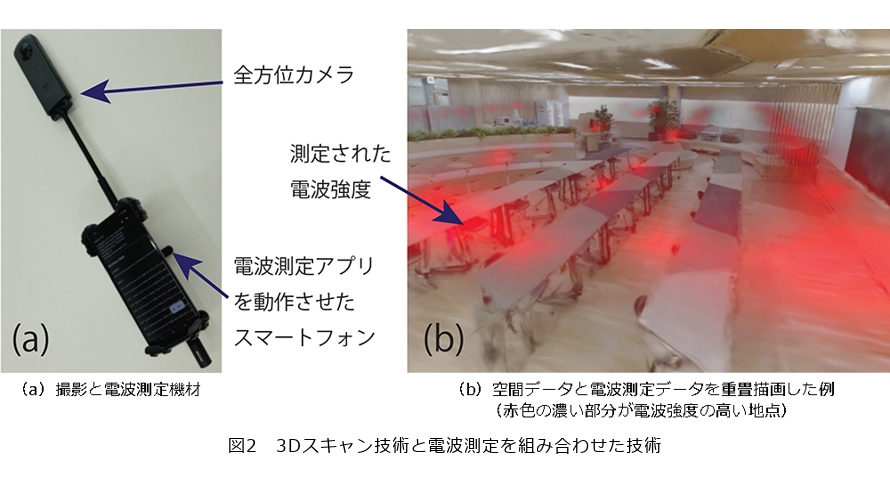

また、全方位カメラに電波情報を収集可能なスマートフォンを取り付けて空間のスキャンを行う、3Dスキャン技術と電波測定を組み合わせた技術(図2)の開発にも取り組んでいます。この技術は、図1の全方位カメラでの撮影の際に、スマートフォンで電波強度などを測定しながら、撮影を行います。そしてカメラ位置推定により、各電波強度がどこで取得されたものか明らかになるため、再構成した3Dシーンに収集したその電波情報を重ねて表示しています。これにより、空間中のどの地点が電波が強く、または弱いのかが可視化され、基地局配置の改善に活用できると考えています。将来的には3Dシーン中で電波シミュレーションを行うことも検討しており、6G(第6世代移動通信システム)時代に増加が予想される基地局について、効率的な設置・運用が可能になると考えています。

さらに、現在は静止した環境で1台のカメラを動かして撮影して静的な3D化を行っていますが、大量のカメラを配置することで動的な環境の3D化の実現に向けた検討をしています。これは例えば、スポーツやライブ会場などに多くのカメラを配置し、撮影した映像から3Dシーンを復元することで、イベントを好きな位置から視聴することが可能になります。このように、静的な3Dシーンだけでなく、時間情報も加わった動的なシーン、つまり4次元のシーンを再現可能にすることで、新たなユーザ体験をもたらすサービスの提供もめざしています。

X-Labとはどのような取り組みなのでしょうか。

X-Labとは、競争力のあるサービスの研究開発に必要な、高度な技術者の育成を目的として、2021年10月に創設した、組織横断型のOJT型の育成施策です。私自身もNTTドコモで研究開発をしている中で、さまざまな論文をトップカンファレンスと呼ばれる権威ある国際会議で発表し、またそれらの技術を事業化する過程で多くのことを学びました。このような経験と学びを後進に伝えたいと思い、データサイエンスのトップカンファレンスである「KDD」での論文発表や、KDDで行われる世界最高峰のデータ分析競技会「KDD Cup」において、2019年に「Regular ML Track Task2」部門でNTTドコモが1位を獲得したときにチームを率いたデータサイエンティストの落合桂一と2人で本企画を始めました。また、2025年からは、さらにメンターとしてロボット系のトップカンファレンスのICRAをはじめとしたさまざまな国際会議で発表した研究者である北出卓也も加わりました。

X-Labでは革新的なサービスの創出に向けて、新技術構想から著名な国際会議での発表、事業部提案・事業化まで一連の業務を、それらの経験がある私たちが直接、伴走しながら実施します。参加者は毎年10名程度で、トップカンファレンスでの発表や「技術発の事業創出」に興味ある社員を、各R&D組織から希望制で募っています。

指導は、大きく講義、実践、交流の3つのフェーズで行っています。講義では、メンターである私たちが今まで学会投稿や事業化で得た経験を基に作成した資料で研究開発方法について説明をします。この資料は、研究のアイデア出しから実際の研究方法、さらには論文執筆のコツなど多岐にわたっており、参加者はこの資料を基に効率的に研究開発のノウハウを習熟していきます。

しかし、講義だけでは、実際に研究を形にすることは難しいため、次のフェーズとして実践での学びになります。この実践では、参加者に研究のアイデアを考えてもらい、それについて私たちが逐次アドバイスし、アイデアから研究へと昇華し、論文投稿や、事業化をめざします。これによって机上で学んだ研究の進め方を実際に身につけてもらいます。

最後は、交流です。X-Labでは、定例をはじめとしたさまざまな機会で参加者どうしがコミュニケーションする機会があります。X-Labで研究しているテーマは非常に多様です。ロボットの光学マーカーの研究や、ワークエンゲージメントの推定や、ポイント投資の銘柄推薦、新しい音声コミュニケーション、ネットワーク品質推定などです。このような多様なテーマについて、メンバーどうしで互いにアドバイスを行い、議論をすることでコミュニティの中でさまざまな考え方や視点を学び合うことができます。さらに、普段の仕事では、自部署内のコミュニケーションに閉じることが多い中で、さまざまな部署からの参加者が、組織の壁を超えたつながりを生む機会にもなっています。

こうした取り組みの結果、著名な国際会議であるICRAやCHI、UISTなどをはじめとしたさまざまな国際会議や論文誌での採択、情報処理学会 山下記念研究賞を受賞などの多くの研究成果を出しています。また研究だけでなく、本取り組みで開発した技術がメディアや自治体や他社の注目を集めて、日本テレビの『世界一受けたい授業』で紹介されたり、実証実験にもつながっています。さらにX-Labに参加している方の中には、さらなる専門性を得るために、会社の支援のもとで大学院の博士課程に進学している方もいます。

趣味の「ものづくり」と「ハッカソン」の挑戦がスキルの成長に活かされた

開発者として研究開発の経験について教えてください。また、研究開発のテーマが変わることによるスキルのフォローはどのようにしてきたのでしょうか。

私は2012年にNTTドコモに入社し、先端技術研究所に配属された後、2023年7月にサービスイノベーション部に異動するまで、組織改編を伴いながら、研究所の流れを引き継ぐ組織で技術開発を担当してきました。専門技術はHuman-Computer Interactionというユーザインタフェースで、図3に示す浮游球体ドローンディスプレイ、羽根のないドローン、超広視野角VR(Virtual Reality)ゴーグルなどの技術、そして現在の空間データ基盤と、さまざまな分野の技術開発に取り組んできました。中でも浮遊球体ドローンディスプレイは、報道発表後、国内メディアだけでなく、英国のBBCやフランス通信社など海外からの取材も来るほどの反響がありました。そして、著名な音楽番組の生放送での利用や、東京オリンピックの聖火リレーの演出の一部にも採用されました。また業務だけでなく、東京大学大学院学際情報学府の博士課程にも進学し、研究についての理解を深めました。また2024年度に同博士課程を修了し、大変、光栄なことに同専攻の総代に選ばれました(写真)。ただ、博士課程の修了までの道のりは決して平坦でなく多くの苦労がありました。その試行錯誤の経験もX-Labの指導で活きていると考えています。

また私が専門としている研究では、電気回路からプログラミング、機械学習などの多様なスキルが求められます。こうしたスキルは個々の研究テーマに取り組む中で勉強してきました。元々、私はプログラミングや電子工作等をはじめとするものづくりを趣味にしており、ドローンも世の中で今ほどに話題になる前から自作していました。さらに、ハッカソンへの参加も趣味にしており、NASA Space AppsやJunction Asia、TechCrunch Tokyo Hackathonなどのさまざまなハッカソンで賞をいただいてきました。これらの経験をとおして、研究だけでなく、短期間の集中的な問題発見や開発などの実践的なスキルも習得することができ、これも現在の業務やX-Labにおいて大いに役立っています。

好奇心を持って前向きに取り組み、チャレンジする

開発において大切にされていることは何でしょうか。

好奇心を持って前向きにチャレンジすることが大切です。空間データ基盤プロジェクトでPM(Project Manager)になりましたが、チームメンバーにもこれを説いており、そのための環境づくりもしています。技術はどんどん進化を続けていくため、技術者として好奇心がないと、技術の進化に取り残されて、そこで成長が止まってしまうと考えているからです。

現在、開発を進めている空間データ基盤では、通信関連業務のさらなる効率化やビル、インフラの維持管理の効率化や、空間データを使った新サービスの創造などを狙っています。ただし、これらの実現は容易なことではないため、さらなる技術力の向上が必要となります。そのため、チームメンバー一丸となって取り組むとともに、好奇心を持って技術を高めて挑戦していきたいと思っています。

後進へのメッセージをお願いします。

私は、研究者や開発者にとってもっとも大切な素養は好奇心だと考えています。

X-Labでは、研究とは「未開の領域の地図をつくること」に似ていると伝えています。研究の過程を例にとると、先行文献という既存の地図を見ながら自分の立ち位置や周辺の領域を探ったり、まだ開拓されていない領域を見つけたり、あるいは、行き止まりにぶつかりながらも回り道をして進み、後進の技術者が迷わないように地図として残す、といったようにその過程は地図づくりに非常に似ています。実際の研究においては、前に進むために技術力も大事ですが、それ以前に未開の領域へ踏み込む勇気や先を知りたいという気持ち、好奇心が不可欠なのです。私は、そうした気持ち、つまり好奇心を大切にし、決してそれを止めないでほしいと伝えています。今取り組んでいることが将来どうなるか分からず、不安に感じることもあるかもしれません。しかし、本当に自分が興味を持ち、信じられるものならば、それはきっと他者にとっても魅力的なものであり、とことん突き詰めてほしいと思います。逆に、自分が本当に興味を持てないことに取り組むと、研究そのものが苦しくなるだけでなく、そうして生まれた技術も他者にとって魅力的なものにならないことが多いのです。

さて、少し話は変わりますが、無線通信の根幹原理である電磁波の存在を証明した研究者をご存じでしょうか? その偉大な研究者こそ、周波数の単位「Hz」の由来にもなったハインリヒ・ヘルツ氏です。1885年に行われたヘルツ氏の電磁波の実証実験は、1864年に発表されたマクスウェルの方程式が予言した電磁波の存在を証明するためのものでした。この実験の成果により、電磁波の存在は見事に証明されました。しかし、当時ヘルツ氏自身は「この実験が何の役に立つのか?」と尋ねられた際、「理論の証明をするための実験であり、実用的な目的はない」と答えたと伝えられています。ところが現在では、無線通信のための電磁波は世界中を駆け巡り、巨大な産業として確立し、もはや社会に不可欠な存在となっています。さらに、ヘルツ氏はこの実験を10年ほど温めていた形跡があるともいわれています(2)。つまり、無線通信という偉大な発明は、ヘルツ氏が自身の興味に従い、時間をかけてとことん突き詰めた結果、生まれたのです。

「好きこそものの上手なれ」という言葉がありますが、特に技術の世界では、義務感で研究をしている人は、好きでやっている人には敵わないと思います。もし現段階で「好きなこと」「興味のあること」が見つかっていないならば、ぜひさまざまなことに挑戦し、自分が夢中になれるものを探してほしいです。

未来がどうなるかは誰にも分かりません。だからこそ、自分が興味を持てることをとことん突き詰め、それを会社の中だけでなく、世界に向けて発信していってほしいと思います。そして、無線通信のように「世界中のどこでも使われ、当たり前になった技術」を生み出す偉大な人物が、未来の技術者の中から誕生することを願っています。

■参考文献

(1) B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, and G. Drettakis: “3D gaussian splatting for real-time radiance field rendering,” ACM Trans. Graph., Vol.42, No.4, 139-1, 2023.

(2) https://kitnet.jp/backup/article/21/a21.html