2025年5月号

特集

IOWN社会実装に向けたユースケース開拓・実証の取り組み

- IOWN

- ユースケース

- 実証

本稿では、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想の早期実現をめざし、IOWN技術を活用したユースケースの開拓や実証を推進しているNTT IOWNプロダクトデザインセンタ(IDC)の取り組みを紹介します。

水野 志郎(みずの しろう)/菊地 能直(きくち よしなお)

長竹 幸輝(ながたけ ゆきてる)/太齋 秀樹(たさい ひでき)

堤 敏昭(つつみ としあき)/原田 薫明(はらだ しげあき)

NTT IOWNプロダクトデザインセンタ

はじめに

IOWNプロダクトデザインセンタ(IDC)は、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)技術の普及展開を加速するため2022年5月にNTT IOWN総合イノベーションセンタ(IIC)の4番目の構成組織として新設されました。

同じくIIC構成組織であり、ネットワーク・アクセスシステムの研究開発を担う「ネットワークイノベーションセンタ」、コンピューティング基盤ソフトウェアの研究開発を担う「ソフトウェアイノベーションセンタ」、光・電子デバイスの研究開発を担う「デバイスイノベーションセンタ」と連携しながら、世の中のニーズを汲み取ってタイムリーにIOWN構想を具現化し普及展開するべく活動しています。

具体的には、IOWNによるさらなる付加価値の提供をねらいICTソリューション事業領域、通信ネットワーク事業領域におけるIOWN技術のサービス化・プロダクト化に取り組むとともに、性能と電力効率の向上をめざしてIT機器・端末事業領域においても、光電融合技術を軸としたサービス化・プロダクト化の取り組みも進めています(1)。

次に、各領域の最新動向と、社会実装をめざした最新のPoC(Proof of Concept:概念実証)案件や実証案件を紹介します。

IT機器・端末事業領域での取り組み

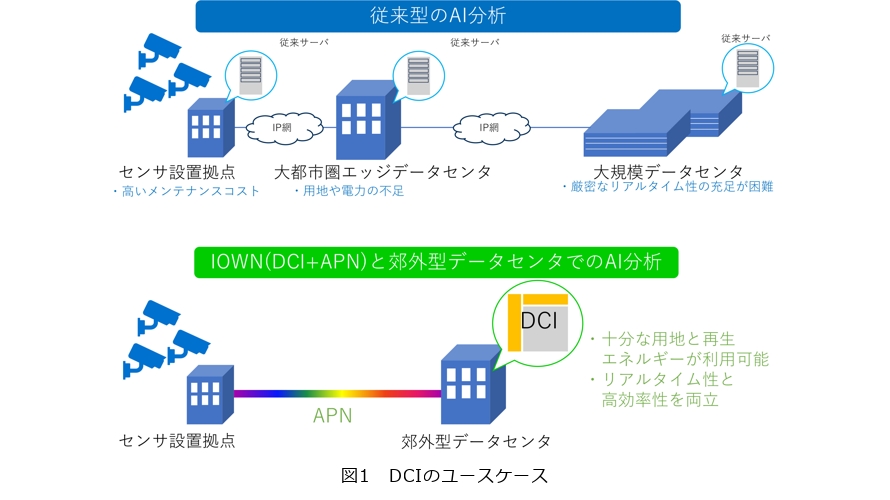

本領域ではIOWN構想を支える次世代のコンピューティング基盤として研究開発に取り組んでいるDCI(Data-Centric Infrastructure)について、そのユースケースを紹介します。従来のコンピューティング基盤ではGPU(Graphics Processing Unit)制御等に多くのCPU処理の介在が必要でありその消費電力が課題でした。また通信遅延の問題などから遠隔地に設置したGPUを活用することも困難でした。ここでリアルタイム性が必要な処理を行うエッジデータセンタも活用されていますが、この場合でも建設の用地確保や、電力の不足という点が課題となっています。

DCIでは、このような課題を踏まえ、NTTが強みを持つ光通信分野の技術も活かしながら、GPUのようなアクセラレータの効率活用技術の研究開発に取り組んでいます。一例としてAPN(All-Photonics Network)と連携することで、遠隔地にある郊外型データセンタでのAI(人工知能)分析のようなユースケースを検討しています(図1)。十分な用地と再生可能エネルギーを利用可能な郊外型データセンタを用いつつも、リアルタイム性が必要なアプリケーションの要求にこたえられるコンピューティング基盤の実現をめざしていきます。

NTTも参加するIOWN Global Forumでは、DCIの要素技術とAPNを活用したユースケースの議論やPoCが実施されています。例えば、多数のカメラからの映像をデコードし、前処理を行い、AI推論を行う処理の消費電力を最大で約60%削減できるケースなどが報告されています(2)。

今後は、映像解析にとどまらず、生成AIなど大規模なデータ処理を行う基盤等への活用に向けた研究開発を進めていきます。すでに大阪・関西万博におけるNTTパビリオンでもDCIが情報処理の基盤として活用されており、2026年9月末に商用化版であるDCI-2の研究開発完了を計画しています。続くDCI-3の実現により、革新的なコンピューティング基盤へと進化を遂げる見込みです。

通信ネットワーク事業領域での取り組み

この領域ではさらなる付加価値の提供をねらい、各業界の課題に対してIOWN APNを用いた解決アプローチの実証を進めるとともに、爆発するトラフィック需要に対してIOWN APNを適用することによるネットワークの効率化や電力削減に向けた実証に取り組んでいます。

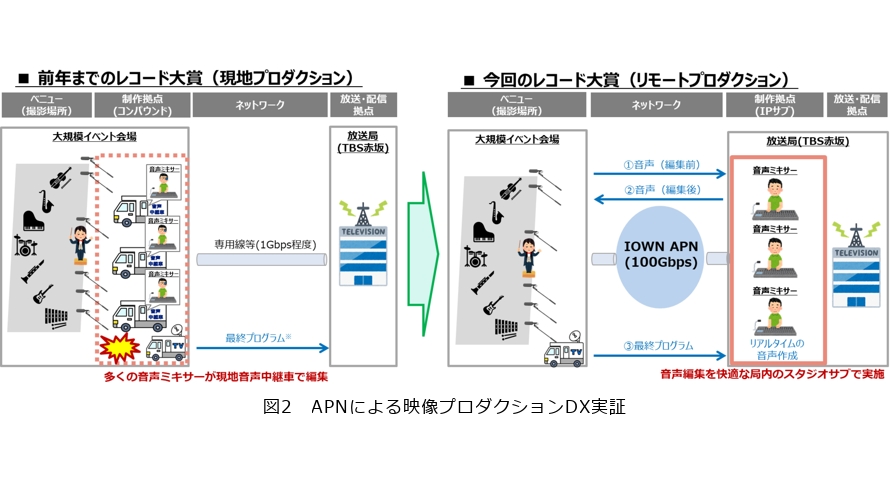

■放送業界におけるリモートプロダクション

近年、ネットメディアの参入による映像コンテンツ事業の競争が激化しており、さまざまな撮影現場と制作拠点とを大容量・低遅延・遅延揺らぎ(ジッタ)なしのAPNで接続することによる、高品質なコンテンツを提供する映像プロダクションDX(デジタルトランスフォーメーション)の実用化が進められています。2024年11月に開催された「NTT R&Dフォーラム2024」にて、TBS赤坂のスタジオで撮影している生放送の情報番組に対して、NTT武蔵野研究開発センタから映像切替や音声ミキシングする実証をしました。またAPNの利用定着に向けたさらなる取り組みとして、2024年12月30日に開催されたTBSテレビの「輝く!日本レコード大賞」の生放送における、音声リモートプロダクションを実証しました。大規模な音楽番組制作では、大量の音声用ミキシング機材やスタッフを現地に準備する必要があり、コスト抑制と高品質なコンテンツ制作を行う環境の確保が課題となっていました。本施策では、拠点間の接続に対して、PTP(Precision Time Protocol)の時刻同期信号をネットワーク上で透過させ、装置間を継続的に同期させるとともに、遠隔での音声プロダクションを往復5ms未満の遅延で実現し、音源の約半分を赤坂のTBS放送センター内のサブ環境からリモートでミキシングすることに成功しました(図2)。今後は、スポーツイベントなどでのフルリモートプロダクション化に向けた検討・実証を進めていく予定です。

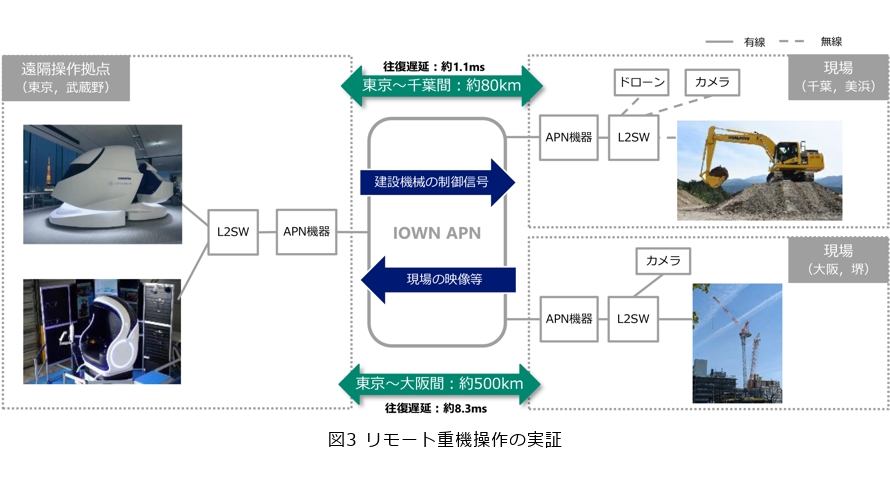

■リモート重機操作

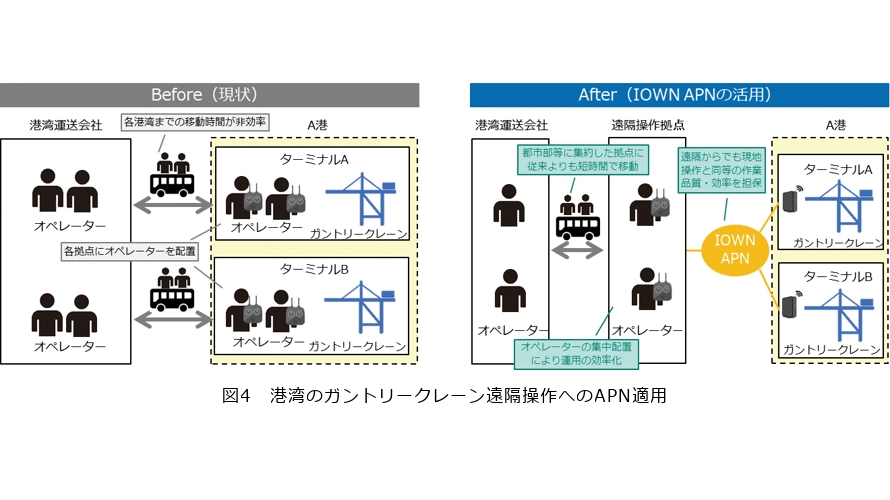

建設業界が抱える人手不足・技術者の高齢化・長時間労働などの課題を解決するために、リモート操作による労働環境の改善や業務効率化が求められていますが、このためにはリモートから重機を操作する感覚を現場での操作感に近づける必要があり、多様なシーンでAPNの実用化を推進しています。2023年11月に開催された「NTT R&Dフォーラム2023」にて、建設機械の遠隔操作・現場環境の把握を実現するAPNを実証しました。NTT武蔵野研究開発センタにリモート操作する2台のコックピットを設置し、約80km離れた千葉県千葉市に設置された油圧ショベルと、約500km離れた大阪府堺市に設置されたタワークレーンをそれぞれ操作する実証を実施しました(図3)。低遅延・揺らぎなしというAPNの特性により、東京-大阪間での伝送遅延が、お客さまが従来利用している4G(第4世代移動通信システム)などの回線の数10msに対して、わずか数msにまで短縮されるとともに、映像伝送機器においてデータ通信の遅延や揺らぎに対応するためのバッファ時間も短縮することが可能となることで、リモート操作においても現地作業のときと遜色ない結果を得ました。現在は、APN×リモート重機操作の実証ノウハウに加え、ラストワンマイルの無線接続の多様化による利便性向上および、触覚や聴覚等の情報も共有することなど、建設現場からのより高度な要望への対応検討を進めています。また、港湾におけるガントリークレーンのリモート操作の拠点集約化やオペレータ人材不足への対応といった課題解決に向け、蓄積したノウハウ展開を図っています(図4)。

■製造や物流拠点のリモート運用

建設業におけるリモート重機操作の実証に加え、製造業へのAPN適用の検討および実証提案等も進めています。複数工場の集約・リモート運用化による人材不足・作業環境改善といった課題があり、工場の制御システムの各種ソフトウェアをクラウドに集約配置してAPN接続することによって、集約運用拠点におけるリアルタイムな保守や各工場のデータ集約・分析等を実現するプラットフォームを検討しています。例えば、産業用ロボットや運搬ロボットのリモート操作・保守や、工場で生産された製品のリアルタイムでの品質検査といったユースケースが考えられ顧客提案や実証実験環境の準備を進めています。

■医療分野での取り組み

医療分野での取り組みも進めています。現在の内視鏡は、病変部位の特定などの映像処理を内視鏡装置内のソフトウェアで行っています。内視鏡の映像処理の機能は年々高度化しており、今後、映像処理のためのハードウェアの性能限界や、ソフトウェア更新などのメンテナンス性が課題になることが予想されます。

これらの課題を解決するため、ハードウェアとソフトウェアを分離させ、映像処理等処理負荷の高い一部の機能をクラウド上で分担する「内視鏡システムのクラウド化」について、オリンパス社との共同で世界で初めて実証実験を行いました。

本共同実証実験では、NTTのIOWN APN 実験網を介して、約150km離れた内視鏡と映像処理サーバ間を接続するかたちでクラウド内視鏡システムを構築しました。

術者が内視鏡で撮影した映像を非圧縮のまま映像処理サーバに転送し、サーバがAI等による映像処理や圧縮処理を行い、最終的に術者が閲覧するモニタに処理後の映像を出力しました。

本実験の結果、150kmのAPN遅延は1.1msであり、内視鏡手術に適用可能なレベルでリアルタイム映像伝送・映像処理が可能であることを確認しました。APNの低遅延、低ジッタの性能を活かすことにより本実験で確認したクラウド内視鏡だけでなく、リアルタイム性が求められる他の画像処理システムのクラウド化(ソフトウェア分離)への応用も期待される結果となりました。

■インフラ高度化に向けた取り組み

APNはサービス活用だけでなく、インフラの高度化への活用にも検討を進めています。

現在、5G(第5世代移動通信システム)の技術が普及する中で、モバイルトラフィックは増加傾向にあり基地局や通信設備の消費電力が増加しつつあります。モバイルキャリアやモバイルベンダにとって電力の効率化が重要な課題となっています。

APNをDU-RU間のインタフェースであるモバイルフロントホールに用いることで、RU(Radio Unit)とDU(Distributed Unit)間の1対1で物理的に直結した接続構成からRUが接続するDUを動的に経路変更することが可能な構成になります。モバイルトラフィック量が高いときにはすべてのDU拠点を稼動させ、トラフィック量が少なくなってきたらRUは接続先のDU拠点を切り替え、サービスを継続しながら運用するDU拠点を片寄せすることが可能となります。不稼動となるDU拠点は、通信装置だけではなく空調含め拠点全体での電力削減を実現します。さらに、動的経路変更はRUとDU間の経路に障害が発生した際に、障害部分を迂回させ運用可能なDU拠点に迅速に切り替えることが可能となります。これによりRUがカバーしているエリアのサービスを継続させることができ、ネットワークの信頼性向上につながります。

本実証では、動的経路変更時の通信影響を可能な限り少なくするため、RUの収容変更とAPNの経路変更を最適に組み合わせた手順を検討し、その手順にて動的な経路変更が可能であることの検証を行いました。検証の環境として、2つのモバイルフロントホールを30kmの距離とし、その間にAPNを適用し、ユーザトラフィックを流している環境下でvDU(virtualized Distributed Unit)装置のRU収容の設定変更とAPN装置の光パス切り替え設定を行い、動的経路変更にかかる時間と通信に対する品質を含めた影響、切り替えた後の通信品質を確認しました。

結果として、伝送距離30kmの環境で動的経路変更が8min以内で完了し、切り替え後データ転送時の速度やロス率などの通信の品質に影響がないこと、変更した経路のユーザトラフィックは中断となるが、それ以外の経路には影響がでないこと、また経路変更前後で、消費電力が20%程度削減できることを確認しました。

今回の実証実験により、APNをモバイルフロントホールに適用することで動的経路変更が正常に動作できることを実証しました。これにより、モバイルトラフィック変動や障害時に動的なDU拠点運用が可能となり、電力削減やサービス影響の低減が図れます。今後は、実際の基地局の構成やユーザ数やトラフィックを模擬し、トラフィック予測による自動経路変更判断を組み合わせ、APNの動的経路変更による電力削減効果の実証実験とサービス影響の極小化に向けて動的経路変更にかかる時間短縮に取り組み、電力効率が高く、強靭なネットワークの実現をめざします。

ICTソリューション事業領域

この領域では、IOWNによる新たな価値提供としてサービスの高度化および柔軟化を図り、既存事業における競争力優位性の確保をめざしています。その一環が、「国際APNを活用したデータレプリケーション」「分散データセンタにおけるリソース利用柔軟化」の実証実験です。

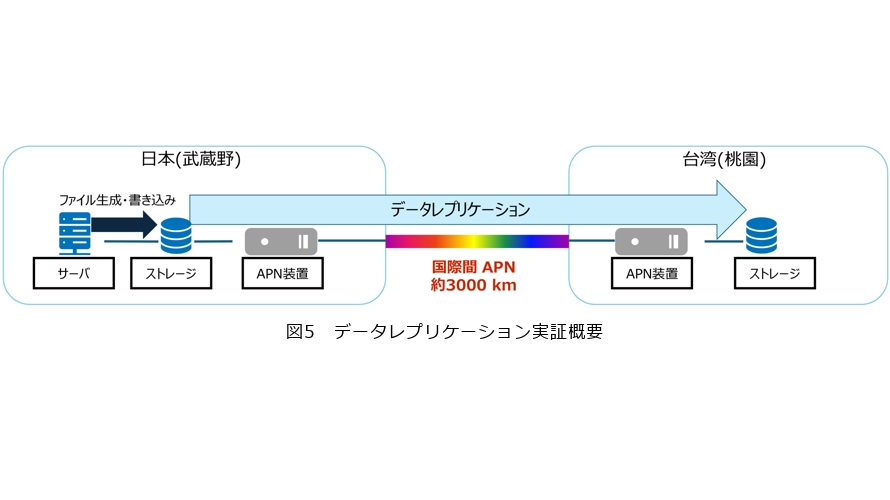

■国際APNを活用したデータレプリケーション

データレプリケーションとは、バックアップ方式の1つであり、常にデータを複製して保持する仕組みです。プライマリストレージと1つ以上のセカンダリストレージとの間でデータを同期することで、万が一プライマリストレージが故障しても、セカンダリストレージのデータを利用して迅速にサービスの復旧が可能となり事業の継続性が高まります。従来、プライマリ・セカンダリのストレージ間の距離には制約があり、遠隔地での運用は困難でした。しかし、APNを活用することで、長距離間でのデータレプリケーションが実現可能となります。今回は台湾と日本の間に敷設されたAPN回線を利用し、約3000kmの距離で製造業や金融業での利用を想定した試験ファイルセットでのデータレプリケーションを実施しました(図5)。その結果、APNの低遅延性とロスレス特徴により、従来のIP網(インターネット)を用いた場合に14min以上かかっていた40GB分のデータレプリケーション処理時間を約50secに短縮可能であることを確認しました。

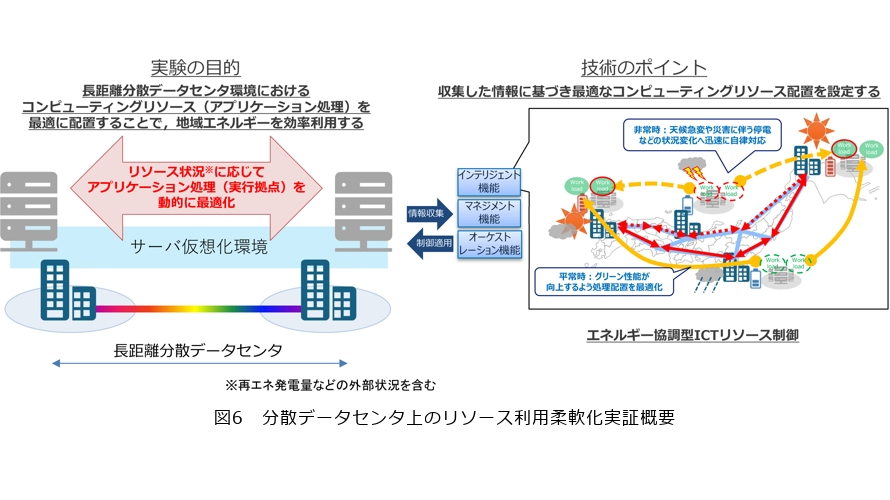

■分散データセンタにおけるリソース利用柔軟化

分散データセンタは地理的に離れた複数のデータセンタをAPNで接続し、1つの仮想的なデータセンタとする運用方法のことです。今回は、分散データセンタ上に構築したサーバ仮想化環境において、リソース利用柔軟化(消費電力やサーバ負荷といったリソース状況に応じてアプリケーション処理の配置を動的に変更すること)を検討しています。この検討のねらいは、各種リソース情報を収集するためのマネジメント機能と各種システム処理を一元管理・実行指示するためのオーケストレーション機能に、各種処理判断を自動化するためのインテリジェント機能としてNTTネットワークサービスシステム研究所で検討中のエネルギー協調型ICTリソース制御を組み合わせることで、リソース利用柔軟化の自律制御を実現することです(図6)。AI需要の高まりに伴うデータセンタの消費電力増加が課題となる中、これからのICTソリューションにおいては、ICTシステムと電力システムの双方を考慮することが不可欠となっています。分散データセンタにおけるリソース利用柔軟化は、持続可能なサービス基盤として有望な運用方法であると期待できます。

NTT研究所では、これらの実証を通じて従来のデータセンタにおける地理的な制約を緩和するユースケースを提案するとともに、実証パートナーと連携して将来のビジネス化をめざします。

■参考文献

(1) https://www.rd.ntt/idc/overview/

(2) https://iowngf.org/wp-content/uploads/2025/02/PoC_Report_-_Sensor_Data_Aggregation_and_Ingesiton_Phase_1_v1.1_28129.pdf

(上段左から)水野 志郎/菊地 能直/長竹 幸輝

(下段左から)太齋 秀樹/堤 敏昭/原田 薫明

さまざまなステークホルダの方々に対して新たな価値を、できるだけ早期に、より効果的な形で提供していけるよう、多方面の方々と具体的な事例でコラボレーションしながらサービス化・プロダクト化を推進していきます。