2025年7月号

明日のトップランナー

無線通信システムの高速・大容量をめざして、テラビット級無線伝送技術の実用化へ

5G(第5世代移動通信システム)から6G(第6世代移動通信システム)への発展、AI(人工知能)、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)などのさまざまなサービスの普及に伴い、2030年代には無線通信システムのさらなる大容量化が必要となります。こうした将来の無線通信量の爆発的な増加需要に備え、NTTが独自に研究、開発しているのが、「OAM(Orbital Angular Momentum)多重伝送技術」と「MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技術」を融合させて、従来を凌駕する無線通信システムの大容量化を実現する「OAM−MIMO多重伝送」です。今回はこのテラビット級無線伝送を可能にする「OAM−MIMO多重伝送技術」のトップランナーである笹木裕文特別研究員にお話を伺いました。

笹木裕文

NTT未来ねっと研究所特別研究員

PROFILE

2013年大阪大学大学院工学研究科応用物理学専攻修士課程修了。同年、日本電信電話株式会社に入社。軌動角運動量多重伝送技術および光電融合無線伝送基盤技術の研究に従事。2018年電子情報通信学会学術奨励、2025年電気通信普及財団賞(テレコムシステム技術賞)。

多様な技術領域の融合により新たな無線伝送基盤の創造をめざす

■はじめに「光電融合無線伝送基盤技術」とはどのような研究でしょうか。

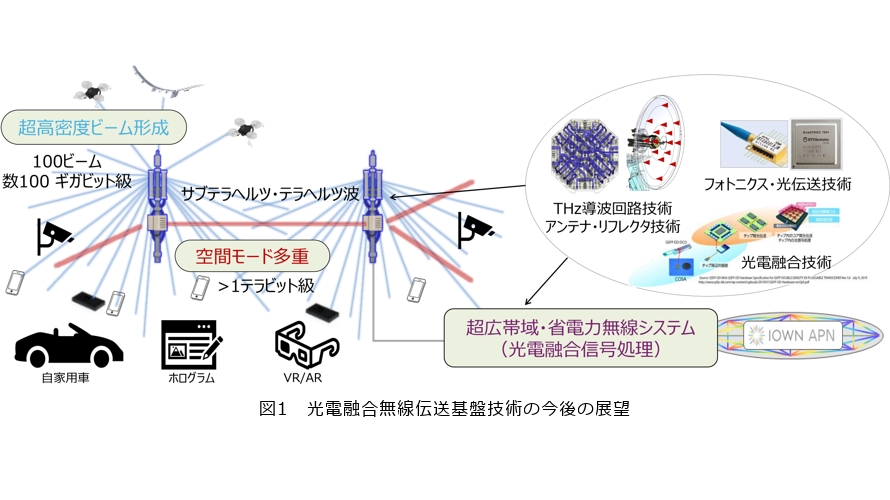

光は電波より1000倍以上高い周波数であり、非常に多くの情報を効率的に取り扱うことができます。今後このような特徴を用いて、現在の無線伝送基盤を支えるエレクトロニクス(電気)技術に、電磁気学やフォトニクス(光)技術、およびその知見を導入し、圧倒的な低消費電力かつ大容量を実現する新たな無線伝送基盤技術の創出をめざしています(図1)。まだ構想段階で光の応用についてはこれから研究を深めていく段階ですが、今回はこのうち、電磁気学をベースに空間モードという電磁波の物理的特徴を用いた無線通信システムの大容量化について紹介します。

無線通信量は年々増大しており、4G(第4世代移動通信システム)・LTE(Long Term Evolution)のサービス開始から現在まで、すでに100倍以上となっています。将来的な無線通信の増大需要に備えて、無線通信の高速大容量化は急務です。無線通信において活用できるリソース(資源)は主に「周波数」「空間」「電力」の3つがあります。

電波の「周波数」についてのリソースは、現在非常にひっ迫しているといわれています。しかし実際は、現在の技術やコストなどの要因から利用可能な、数100MHz~数GHzの限定的な周波数帯域だけが混雑しているという状況です。現状の5G(第5世代移動通信システム)や今後2030年代以降の6G(第6世代移動通信システム)、さらにその先の需要を見据えると、数10GHzの周波数帯域(ミリ波)やさらにその上の100GHz以上の周波数帯域(テラヘルツ波)まで、現在ではあまり使用されていない幅広い周波数資源を高い効率で利用し、活用するためのハードウェアやシステムに関する技術が開発されれば、さらなる無線需要の増大にも備えることができます。

さらに「空間」については、空間的に異なる方向に細いビームを多数形成すると(図1の青いビームのようなイメージ)、同一周波数帯でも互いに干渉することなく同時に信号を多重伝送できることは想像しやすいと思います。一方で、ここ10年ほどで研究が活発になってきた「OAM(Orbital Angular Momentum)多重伝送」という空間モードの原理を利用して、同一周波数帯における信号の多重化ができれば、空間多重させる信号の数に応じてさらに伝送容量を増大することが可能になるため、周波数資源を余すところなく効率的に利用することができるようになります。

私の研究では6Gに代表される新しい通信サービスによって発生する2030年以降の膨大な無線通信量増加需要に対応するため、上記のミリ波・テラヘルツ波などの超広帯域な無線周波数資源を開拓し、さらに空間資源を用いてこれらの周波数資源の利用効率を極限まで高める大容量化(空間モード多重)・多数同時接続(超多密度ビームフォーミング)を高いエネルギー効率で実現する無線システムの完成をめざしています(図1)。

無線通信の大容量化はいつまでも終わりなき技術課題であり、現在飛躍的な進歩を遂げつつあるAI(人工知能)、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)などの新たなサービスに必要な膨大な情報を無線で一般ユーザに届けるためには、さらなる高速安定な無線通信システムが必要になります。例えば将来、現在の何100倍、何1000倍、もしくはそれ以上の高速安定な無線通信システムが安価に提供されるようになれば、SFで語られるような未来のサービスが創出できるようになるかもしれません。

■世界初のテラビット級無線伝送の実現に向けて具体的にどのような技術研究に取り組まれていますか。

これまでは主に、テラビット級無線伝送の実現に向けて、現在はまだ利活用の進んでいない周波数帯である、サブテラヘルツ帯(150GHz帯)における空間モード多重伝送技術の研究開発に取り組んできました。具体的には、次の3つの技術研究になります。

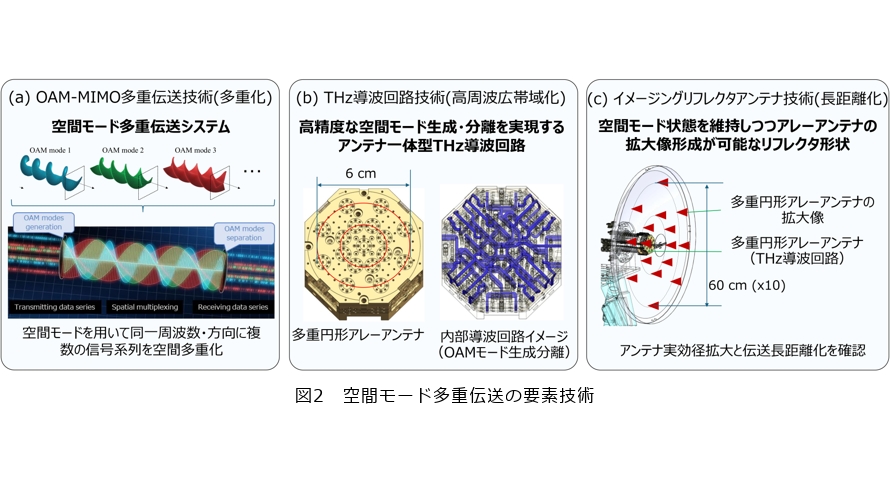

(1) OAM-MIMO多重伝送技術

電波の軌道角運動量(OAM)という物理量に着目し、電波の波面を精密に制御して複数の独立な空間モード(OAMモード)を形成するとともに、それぞれを異なる信号で変調することで同一周波数・同一方向に対して複数信号系列の多重伝送を可能とします(図2(a))。実用にあたっては、まださまざまな課題はありますが、理論的にはOAM多重伝送により、信号の多重数を無限に増やすことができます。このOAMモードを用いた多重伝送と、従来のデジタル信号処理ベースの空間多重伝送技術(MIMO: Multiple-Input Multiple-Output)を融合し、空間多重数の飛躍的な増大を実現したのが「OAM-MIMO多重伝送技術」です(1)。

(2) THz(テラヘルツ)導波回路技術

35 THz帯における帯域幅135~170GHzという超広帯域にわたって空間モードの波面を精密に制御し、複数の空間モードを同時に形成・分離が可能な「THz導波回路」の設計・試作に成功しました (図2(b))。私が開発したこの「導波回路」は、8つの異なるOAMモードを高精度に同時生成・分離可能です。各モード内で最大2つ、すなわち合計で最大16の信号系列を空間多重できる機能を備えています。この「導波回路」はデジタル信号処理や外部制御不要の受動素子で構成され、専用の空間モード多重処理にかかわる新たな超高速デジタル信号処理装置の開発や、追加の運用コスト(消費電力等)などの実用化障壁を大きく低減することができます。

(3) イメージングリフレクタアンテナ技術

実用性を考えると、高速伝送可能な伝送距離も重要な課題になります。OAMモードを持つ電波は通常の電波と比較して距離が離れるにしたがって拡散しやすいため、その拡散に対応するためのアンテナが必要になります。一般的には実効的なアンテナ開口径が大きいほど、より高い効率で電波を集中させることができるため、長距離伝送可能なビームが形成できます。一方で空間モード多重を行う場合、電波の波面は極めて高精度に制御された空間位相分布を持つため、この空間モードを崩すことがないような実効的なアンテナ開口を拡大する必要があります。そのため、小型の円形アレーアンテナの拡大像がメインリフレクタ上に歪みなく形成されるイメージングリフレクタアンテナ技術を考案し、これにより実効的なアンテナ開口径の拡大と伝送距離の長距離化が可能になりました(図2(c))。

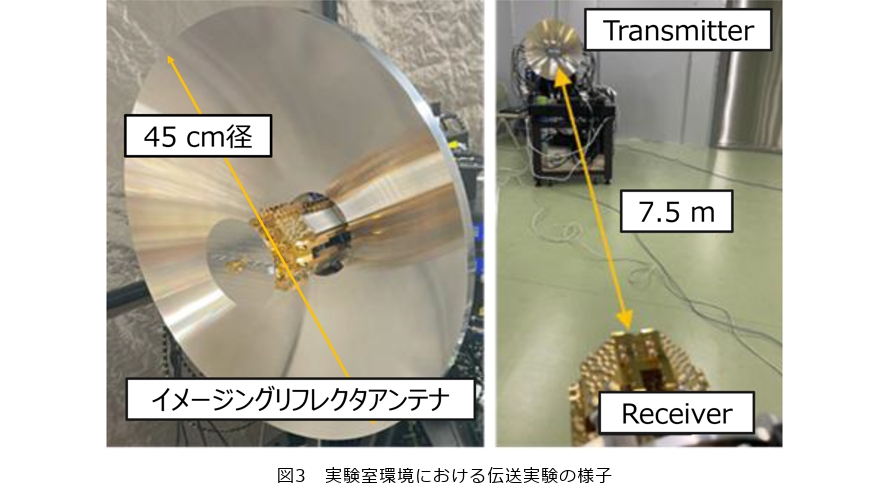

例えば、前述の導波回路は6cmのアンテナ開口径を備え、1 m程度の距離でテラビット級の無線伝送が実現できますが、本リフレクタによって片側(送信側)を7.5倍の45cmに拡大することで、同等の高速伝送可能な距離を7.5倍まで長距離化できることを確認しました。つまり、送受双方のアンテナ開口径を10倍にすれば、等価な伝送距離は100倍になるということです。

これらの要素技術をシステムとして一体化することで、実験室環境においては1Tbit/sを超える1.58Tbit/sの超高速無線伝送を世界で初めて実証できました。また、空間モードを崩すことなくアンテナ実効径が拡大できるリフレクタアンテナ技術により、前述の送信側あるいは受信側のアンテナ実効径に比例して空間モード多重伝送距離が長距離化可能であることも実証しました(図3)。これは、商用の光伝送系に匹敵する超広帯域高速伝送であり、将来の無線基地局間をつなぐ光回線網の補完(無線バックホール・フロントホール)や大容量無線中継伝送など、将来の柔軟な無線ネットワークの構築に貢献できると考えています。今後はこれらの技術を実環境で評価するため、100m以上の距離でフィールド伝送実験を行う計画です。

■研究で苦労された点や今後の課題点を教えてください。

学術研究では理論的な革新性や進歩性が重要ですが、私はそれらに加えて、システム全体の有効性・実用性を実証して価値を世に示すことも大事な要素だと考えています。テラビット級無線伝送の研究では、世界一の成果を出すために必要十分な実験系の構築や自動効率化に加えて、屋外で実証する際には電波法などの法制度への対応など、チーム一丸で緻密な計画と膨大な準備が数多く必要になりました。

また、実験環境は非常に複雑であるがゆえに、理論どおりには動作しないことも当然のように多々あります。逆にそのおかげで、理論にフィードバックできる発見もたくさんありました。実験中は日々迅速かつ臨機応変な判断や理論の修正および仮説検証が当然のように求められるものですが、自分で宣言した目標について、責任を持ってやり遂げるのは日々苦労の連続だったと記憶しています。

一方で、このような経験は現在進行中の新たな技術検証プロセスだけではなく、例えば少し違う分野も含めた研究の実現性・実用性を異なった視点から評価したり、新規研究テーマを議論したりするうえで必要不可欠な技術的感覚を磨くための、極めて重要な経験だと考えています。

今後の課題としては、新たな無線伝送基盤(光電融合無線伝送基盤)の確立に向け、前述のとおり、無線伝送技術や光伝送技術に加えて、電磁気学やエレクトロニクス(高周波デバイス等)・フォトニクス(光デバイス等)などを含む非常に幅広い技術分野の知見が必要になるため、自身やチームの知識や感性を向上させることに加えて、これまで以上に組織内外の他分野にわたる連携が重要になると考えています。幸いNTTには各分野で非常に専門性の高い研究者が多く集まっていますし、国際的にも通信インフラを提供する企業として真摯に話を聞いてもらえる土壌があります。今後はさらに他の分野の技術との連携の幅を広げていきたいと考えています。

「エレクトロニクス」に「フォトニクス」を加えて、まだ見ぬ新時代の扉を開ける

■今後の研究の展望を教えてください。

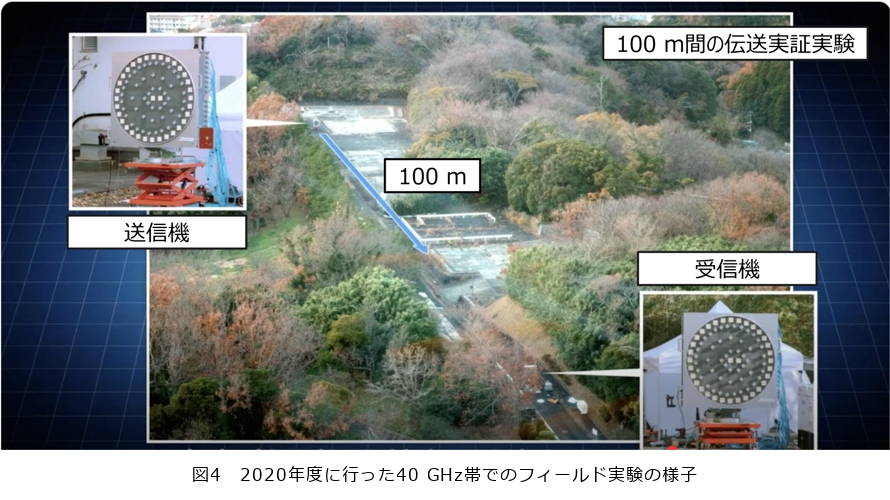

以前実証実験で成功させた7.5m間の距離を延長して、現在大規模な100m以上での伝送実験を進めているのですが、これが成功すれば現実的には、まずは無線基地局のバックホールとして使用できるようになります。2020年度に行った40GHz帯フィールド実験の様子を図4に示します。

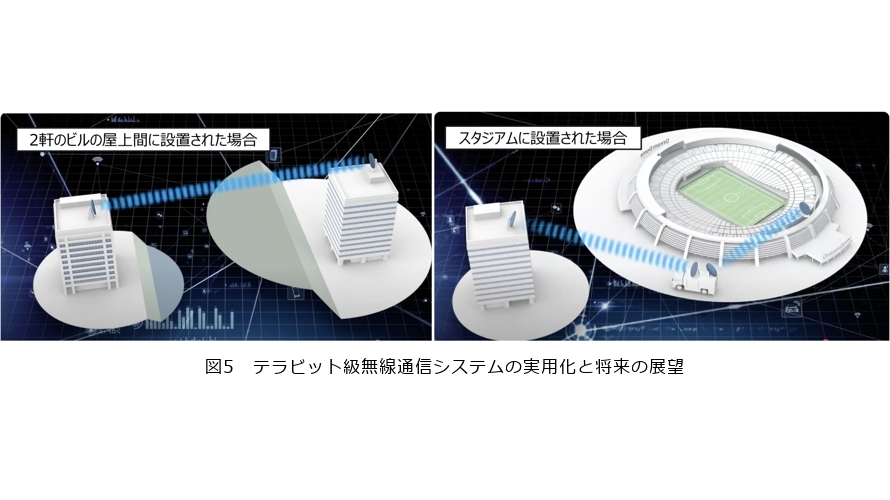

また、都市部のビルどうしやスタジアム内などの空間での無線通信を高速大容量化して高度なARやVRに活用することも将来は可能になるはずです(図5)。

例えば、ボーカロイドのライブなどのように3Dプロジェクタなどの新しい技術と組み合わせて、海外で行われているサッカーの試合を都内のスタジアムで擬似的に同時観戦することができるようになるかもしれません。海外の有名選手たちが実際にプレイしている様子をテレビ画面に映し出されていない部分も含めて、近隣のスタジアムなどで再現できるようになったら大変面白いと思います。

加えて、電波の1000倍以上高い周波数である「光」を活用することで、非常に多くの情報を効率的に取り扱うことができます。現在の無線伝送基盤を支えるエレクトロニクス(電子)技術にフォトニクス(光)技術を導入し、圧倒的な低消費電力かつ大容量を実現する新たな無線伝送基盤技術創出が目標です。

これらの研究により、超広帯域かつ高エネルギー効率な無線システム制御を実現することによる抜本的な大容量・低コスト省電力化に加え、現在IOWN(Innovative Optical and Wireless Network) Global Forumを中心に議論されているオールフォトニクス・ネットワークとのシームレスな接続を可能とすることによる実用化障壁の低減、NTT光デバイス技術(光コヒーレントDSP技術・光電融合デバイス技術等)の無線システムへの導入推進などにより、NTTのさまざまな事業に貢献できればと考えています。

■所属されているNTT未来ねっと研究所にはどのような印象をお持ちでしょうか。

私は入社以来ずっとNTT未来ねっと研究所に所属しています。ここは、光・電波・音波などのあらゆる物理的な波を使用・活用して、未来の情報伝送システムに革新と高付加価値化をもたらすべく、研究開発に取り組んでいます。そのひとつの領域がOAMのような通信大容量化技術です。実際に所属して、基本的なアイデアから独自のビジョンを描き、それが本質的に必要なことだと認められると、中長期的な目線で技術が育つまでさまざまな挑戦をサポートしてくれる環境が整っている場所だと私は感じています。

世界初・世界一になるための壁は一朝一夕で簡単に越えられるような容易なものではありません。現実には、多くの要素技術を考案・ブラシュアップし、さらにそれらを組み合わせ、実験環境をつくり出して実証してやっと完遂できるものなのです。これら1つひとつに大変な時間と労力が必要なのは、いうまでもありません。このような新たな挑戦に対する支援が充実しているこの研究所は、研究者にとって大変恵まれた環境であると思っています。

■最後に、研究者・学生・ビジネスパートナーの方々へ向けてメッセージをお願いします。

私が特に感じていることですが、一線で活躍してイノベーションを創造する研究者たちは、誰にも負けない専門領域の知識と経験を備えていらっしゃいます。しかし、実際にお会いして話してみると、専門以外の分野でも多角的な視点で物事をとらえることに秀でているなと感じることが少なくないです。そして何より、彼らは自分の研究を「面白い」と思って取り組んでいるのではないでしょうか。このような研究者たちが使う「面白い」という言葉は、単なる学術的好奇心だけにとどまるものではありません。実現性、技術革新レベルや価値、社会に与えるインパクト、実用化後の世界など、多くのことをイメージして出てくる言葉なのです。豊かな感性(センス)が必要な言葉だなと思います。私は大学時代に、世界的に活躍している教授から「それ面白いね!」と言ってもらえたとき、とても嬉しかったことを今でも覚えています。普段はとても辛口な言動の方からの言葉だったので、とても印象深く記憶に残っています。

「実現性」や「革新性」「将来の展望」などを兼ね備えたアイデアを生み出せるような、豊かな「センス」を磨くためには、さまざまな知識や経験・議論の積み重ねが必要になると思います。まずは狭い範囲のことからで良いので、自分が「最先端」であるという自負を持てるように努力しつつ、さまざまな分野の多くの方々と議論を交わし、多角的な視点を持つことがとても大切だと思っています。

現在ご活躍中の研究者の諸先生たちや、これから研究者をめざしている学生の皆さん、そして広範囲の社会的な視点をお持ちのビジネスパートナーの方々とも、ぜひいろいろな議論を積み重ねて、皆さんと共に、今後も新たな「面白い」技術を創っていければ幸いです。

■参考文献

(1) https://www.youtube.com/watch?v=5P6Igla2krg