2025年7月号

挑戦する研究開発者たち

AIエージェントが自律的に対象業務のタスクを抽出・整理・実行する、生成AI活用コンセプト「SmartAgent™」

2022年11月にOpenAIが生成AI(人工知能)やChatGPTを発表したことで、文書作成の自動化や一部の自動プログラミング等、AI活用の領域は大きく広がりました。この動きを受け、DX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させる新たな取り組みとして、多くのSIerが新規ビジネス領域へ進出しています。こうした生成AIの進化とともに、複数のAIモデルが連携し、複雑な業務への適用が可能になる中、重要性を増しているのが、自律的に行動する高度なソフトウェアシステムであるAIエージェントです。今回は、こうしたAIエージェントに関する技術開発を行う、NTTデータグループ 技術革新統括本部 正野勇嗣氏に、生成AI活用コンセプト「SmartAgent™」とその実現に向けた技術、技術的な価値を届けることで社会に貢献していくという想いについて伺いました。

正野勇嗣

NTTデータグループ 技術革新統括本部

「SmartAgent™」を実現する「AIエージェント構築技術」における5つのコア技術

現在、手掛けている業務の概要をお聞かせいただけますか。

現在、私たちは、利用者の指示に応じてAI(人工知能)エージェントが自律的に対象業務のタスクを抽出・整理・実行し、新たな労働力を提供する生成AI活用コンセプト「SmartAgent™」の実現に向けた技術開発に取り組んでいます。

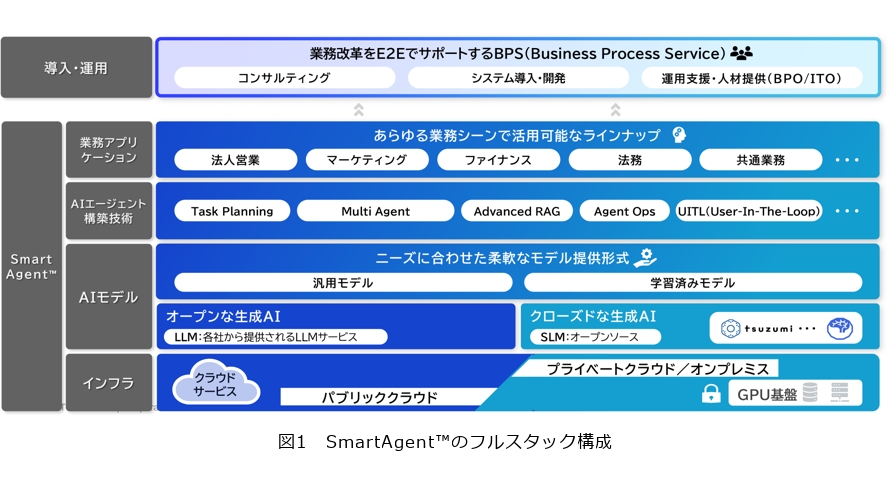

SmartAgent™では、業務全体を俯瞰しながら動作する「パーソナルエージェント」が、複数の専門的なスキルを持つ「特化エージェント」と連携し、対象業務のタスクを自律的に処理します。これらは、業務アプリケーション、AIエージェント構築技術、AIモデル、インフラの4層で構成されるスタックにより実現されています(図1)。例えば、法務や経理、人事などの業務領域に特化したエージェントや、顧客の行動特性を学習した特化エージェントが協働することで、利用者に最適化された業務自動化を実現します。これにより、業務の効率化とともに、新たな労働力の提供が可能となります。

このSmartAgent™の中核を担うのが、図1のスタックの中の「AIエージェント構築技術」です。この層は、主として5つのコア技術から構成されています。

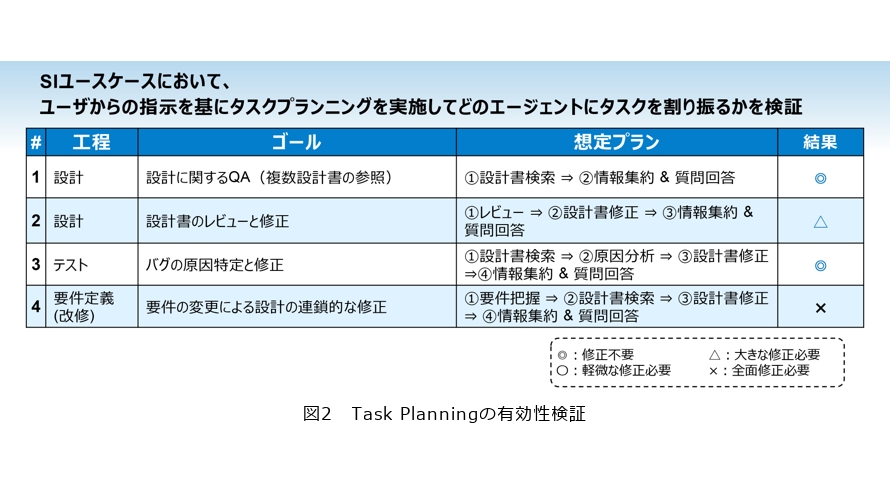

⑴ Task Planning

一連の業務を、複数のタスクに分解し、自律的に整理してワークフローを生成します。各タスクは、適切な特化エージェントに割り当てられ、各エージェントが連携しながら業務を実行します。NTTデータのSI業務モデルに対して簡易検証を行った結果、設計やテストなど、SIの特定フェーズにおいて、その有効性が認められました(図2)。

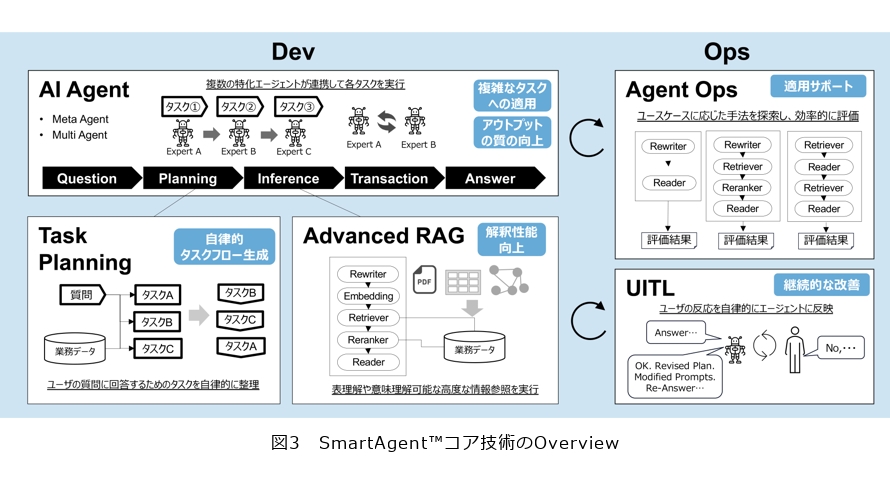

⑵ Multi Agent

複数のAIエージェントが連携しながらタスクを分担し、相互に協調して業務を遂行します。これによりアウトプットの質を高めます。

⑶ Advanced RAG(Advanced Retrieval-Augmented Generation)

データの高度な解釈による検索を実現し、情報理解の性能を向上させます。RAGは、より正解文書にヒットしやすくするクエリ変換「Query Rewriter」、検索「Retriever」、検索後の結果の並べ替え「Reranker」、検索結果から回答生成を行う「Reader」、検索結果および回答生成結果を自動評価する「Evaluator」といったプロセスで構成されており、例えば「Query Rewriter」におけるクエリ変換手法に工夫を施す等、各プロセスに最適な手法を適用させることで、最大24%の精度改善が見込まれます。ただし、各手法の適用にはコストが伴うため、業務要件に応じた取捨選択が必要です。

⑷ Agent Ops

業務ドキュメントから検証用データを生成し、各種手法の組合せの最適化・評価を通じて、エージェントの導入から運用までをサポートします。また、「LLM-as-a-Judge」と呼ばれるLLMによる自動評価手法もあり、評価精度と運用効率の両面をかんがみて、適切に活用することが重要になります。

⑸ UITL(User-In-The-Loop)

業務遂行時スピードや精度を踏まえたユーザのフィードバックを基に、エージェントのワークフローや出力を自律的に改善します。これにより、継続的な改善サイクルの確立が可能となり、時間を要する業務ほど、UITLの効果が大きくなると想定されます。

これらの技術は、生成AIの性能向上に加え、開発・運用・改善というエージェント適用のサイクルを支える仕組みでもあります。中でも、Agent OpsはDevOpsに近い概念で、実験管理など技術を運用面から支え、UITLはハルシネーションを前提とした、人間(ユーザ)との協調的運用を可能にする技術であり、これらの5つのコア技術を私たちの価値として提供しています(図3)。さらに、コア技術をベースとして、業界・業務に特化したExpertized Agentを柔軟に組み合わせることで、スピード感をもって価値提供できるサービス・ソリューションの構築が可能になります(図4)。

SmartAgent™を実現した具体的な事例やユースケースをご紹介ください。

SmartAgent™のサービスとして、営業領域を対象に、「LITRON® Sales(リトロンセールス)」を2024年11月に提供開始しました。

LITRON Salesは、営業領域における各種業務を自律的に支援・代行するサービスです。パーソナルエージェントが、特化エージェントにタスクを割り振ることで、データ入力、アポイントメント準備、提案書作成、契約書・社内文書作成などのタスクを支援・代行します。本サービスを活用することで、営業担当者の負担となっている事務処理、資料作成、日程調整などの業務負荷を低減し、お客さまへの提案活動など付加価値業務に充てられる時間を創出します。また、社内外の多様なインプット活用を通じた仮説構築力や提案力の向上を実現します。

LITRON Salesは段階的に機能提供しており、最初に提供したのは、議事録情報(テキスト・音声)から営業プロセスで必要なBANTC*などの重要情報を生成AIで抽出し、営業支援システムに登録されている商談情報を自動で更新する機能です。情報に不足がある場合には、次回入手すべき情報としてレコメンドします。本サービスを活用することで、営業担当者の営業支援システムへの情報登録業務の負担を軽減することが可能となるとともに、営業支援システムへのデータ投入が進むことで、生成AI活用に必要なデータの整備を早期に準備することが可能となります。

さらに2025年3月には、顧客経営課題分析から提案書作成までを実行するアポ・提案準備機能の提供を開始しました。提案先企業名と合わせて提案書の作成をパーソナルエージェントに指示すると、外部情報(IR情報、ニュースなど)や営業活動で得られた情報・議事録を検索し、顧客課題を抽出します。その顧客課題に対し、自社の提供可能なサービスなどの情報も自律的に検索しながら提案資料を作成します。

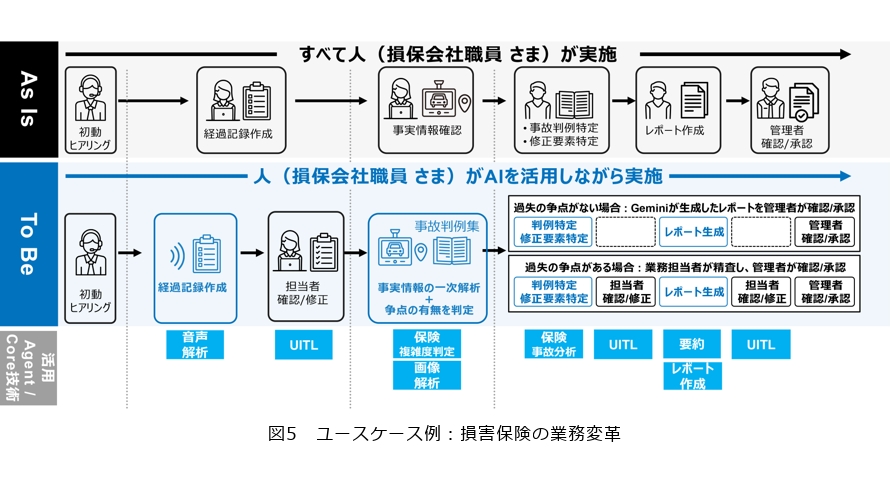

また、SmartAgent™の応用先として、損害保険業務の変革も視野に入れています。交通事故などの対応においては、経過記録作成、事実情報確認、事故凡例特定、修正要素特定などの多くの工程がすべて人手によって行われており、高コスト・人材不足という課題を抱えています。これに対し、SmartAgent™に含まれる「保険」「レポート作成」「画像解析」「音声解析」「要約」などの特化エージェントとUITLを組み合わせることで、各工程の自動化が可能になります(図5)。このように、高度な業務領域においても、SmartAgent™は大きな価値を提供できると考えています。

* BANTC:Budget(予算)、Authority(決裁権)、Needs(必要性)、Timeframe(導入時期)、Competitor(競合)の頭文字をとった営業情報。

自身の持つ技術的な価値を届けることで、さまざまな人への貢献を意識する

NTTデータにおけるスキル的バックグラウンドはどのようにして形成されてきたのでしょうか。

私は、2005年にNTTデータに入社し、当初はOSやミドルウェアの設定、Webシステム開発の自動化を支援するソリューション「TELASOLUNA」によるソフトウェア開発自動化に関する技術開発に従事していました。その後、金融・保険系や官公庁系などのミッションクリティカルなシステムの開発において、ソフトウェアアーキテクトとして技術支援を行ってきました。2020年から2年間ほどは、グローバル戦略室において、中期経営計画の投資戦略立案やデジタル戦略投資推進等に携わりました。こうした戦略立案の経験を経て、2023年にはデジタル戦略を実現する、データ&インテリジェンス(D&I)技術に関するグローバル技術開発のリードを担当するようになり、現在は生成AIに軸足を移して、SmartAgent™に関する技術開発やビジネス展開を推進しています。

振り返ってみると、私は一貫してソフトウェア開発技術をベースに、システム構築から経営戦略まで幅広くITの最前線で活動してきたと実感しています。AIにも学生のころから着目しており、ディープラーニングによるテスト自動化やプロジェクト管理の高度化に取り組み、実際にお客さま向けの提案にも活用してきました。そうした中で生成AIの登場は、当時抱えていた課題の多くを解決できる可能性を示してくれました。活用範囲も一層広がり、私自身も「技術を社会に届ける」視点で、さらに取り組みを深めていきたいと考えるようになりました。

技術開発においてどのようなことを意識しているのでしょうか。

私が常に意識しているのは、「技術を通じてさまざまな人に貢献する」ということです。ただし、貢献の形は状況や局面によって異なります。例えば、ソフトウェアを開発する際にはアーキテクトとしての知見を活かし、トラブルシューティングの場面ではフルスタックな知識を駆使する、というように、それぞれのニーズに応じて適切な貢献が求められます。基幹系システムではメインフレームなど専門的な知識が不可欠ですし、グローバル戦略においてはMBA(経営学修士)的な知識体系も求められます。技術領域に限らず、マネジメントにおいても柔軟な対応力が重要であり、常に多角的な視点から自己研鑽を続けています。

最近は、グローバル化が進んでおり、特にそれを顕著に感じます。たとえ社内であっても多様な文化的背景を持つ人たちがかかわるようになっており、相手の立場や商習慣の違いを理解するところから始める必要があります。そのうえで、「相手が何に困っているのか」「何を実現したいのか」といった本質的な課題を見極め、技術という共通言語で橋渡ししていくことが求められます。

そうした課題をグローバルな枠組みに適応させるためには、単に言語や文化を受け入れるだけでなく、自分自身の技術的価値を「相手のプロトコル」に翻訳し、的確に届けるスキルが必要だと感じています。

NTTデータでは、M&Aなどを通じて多様な国籍・文化背景を持つグループ会社が統合されており、グローバル共通の価値観を定義する「Our Way(Clients First、Foresight、Teamwork)」といったビジョンの浸透にも力を入れています。こうした組織的な方向性が、個人の貢献をさらに後押ししてくれると実感しています。

私にとって技術とは、システムやサービスを通じて誰かに価値を届けるための手段です。以前、当社にとって技術的にも業務的にも極めて困難な案件プロジェクトをバックヤードで支援していた際、カットオーバーの日にお客さまから「NTTデータに頼んで本当によかった」という言葉をいただいたことがありました。その言葉は、開発者としての原点であり、結果にコミットしてお客さまに感謝していただくということが今もモチベーションの源となっています。

自分が活躍していく道を定めて、それを自分で実装していくことめざす

後進や読者へのメッセージをお願いします。

社会や会社において求められるスキルや経験は時代とともに絶えず変化していきます。だからこそ、「現状求められるスキルセット」を必ずしも是とする必要はありません。大切なのは、自分自身が描きたいキャリアの可能性を信じ、それを自ら設計し、実装していく姿勢だと考えています。

私がNTTデータに入社した2005年ごろは、IT業界において「3K(危険・きつい・汚い)」というネガティブな表現が使われたり、「SEの35歳定年説」が話題となったりしていました。しかし、SEという仕事の本質的な魅力は、そうした一時的な風潮に左右されるものではありません。

実際、年齢や役職に関係なく、フルスタックエンジニアやAIエンジニアなどの各分野のエキスパートたちが、今も最前線で活躍しています。社会や組織の変化に応じて、キャリアパスや制度も柔軟にアップデートされてきていることはもちろんのことですが、彼らが今も第一線で活躍されているのは、自身の軸となる想いをぶれさせずにキャリアの道を切り開いてきたからだと感じています。

もちろん、時とともに自分のめざす方向が変わることもあるでしょう。でも、その進路を自分で定めている限り、行き場を失うことはありません。変化を前提に「自分がどう生きていきたいか」「どんな価値を提供したいか」という軸を持ち、その実現のために自ら道をつくっていくことが大切だと考えています。

私自身、エンジニアとしての技術力で人々に貢献したいという想いを持ち続け、それを実現するために今も学び、挑戦し続けています。トライアンドエラーを繰り返しながらも、自分の軸足をぶれさせずに歩んでいく──その姿勢こそが、変化の時代を生き抜くための力になると信じています。

読者の皆さんにもぜひ、自分なりの「道」を設計し、それを自らの手で実装していくエンジニアリング的なマインドを持って、キャリアを築いていってほしいと願っています。