2025年8月号

グループ企業探訪

新たなものを自ら開発した、XRグラス「MiRZA®(ミルザ)」

2016年にゴーグル型のVR(Virtual Reality)ヘッドセットが相次いで発売され、2022年には多くの企業がメタバース市場に参入し、「メタバース元年」と言われました。VR、メタバースを含むXR(Extended Reality)市場は、映像のクオリティが低い、楽しめるコンテンツが少なく物珍しさが勝る状況など、期待と現実のギャップが要因となり、一時失速した時期がありました。しかし、コンピュータやデバイス等の性能向上、AI(人工知能)との連携等により市場は伸びており、国内XR市場は2023年度に2851億円に達したという調査報告もあります。こうした中、NTTコノキューデバイスは、XR活用に必須なXRデバイスを開発する会社として設立されました。そこでNTTコノキューデバイス堀清敬社長に、XRグラス「MiRZA®(ミルザ)」の紹介と今後の展開、そして、“我々が届けるデバイスがヒトの生活を豊かにする”という強い信念について伺いました。

NTTコノキューデバイス

堀清敬社長

“我々が届けるデバイスがヒトの生活を豊かにする”という強い信念で、MiRZAを自ら開発

■設立の背景と会社の概要について教えてください。

NTTコノキューデバイスは、より多くの方々にXR(Extended Reality)の価値を体験いただけるデバイスの開発をめざして設立されました。NTTグループの技術力と、シャープのスマートフォンをはじめとするさまざまなハードウェア開発のノウハウを結集し、NTTコノキューとシャープとの合弁会社として2023年4月より事業を開始しています。

現在、XR技術は、エンタテインメントや遠隔でのコミュニケーションをはじめさまざまな分野で可能性を広げており、それを活用できるXRデバイスへの期待はますます高まっています。こうした状況の中、NTTコノキューデバイスはNTTグループ内でもユニークなメーカとして世にないXRデバイスの市場・製品をつくりあげるため、企画・開発から販売まで、すべてのプロセスにチャレンジングに取り組んでいます。また、XRデバイスの開発と普及をとおして、リアルとバーチャルが融合する“新”時代の実現をめざしています。

私たちは、『We make new device, new “thank you”. new world./あらたなデバイスを生み出し、あらたな「ありがとう」を生み出し、あらたな世界を生み出す。』をミッションとして、『ヒトから発想し、ヒトが豊かになるXRを。XR on Life Reality.』をビジョンに掲げ追求しています。“我々が届けるデバイスがヒトの生活を豊かにする”という強い信念のもと、製品の企画・開発に励んでいます(図1)。

■どのような事業展開をしているのでしょうか。

NTTコノキューデバイスは、XRデバイスをスマートフォンのように日常的に使用してもらい、お客さまにサービスの価値を感じていただけるようXR市場の創出と拡大に取り組んでいます。市場を自分たちで切り拓いていくという強い意気込みのもと、XRデバイスの企画・開発を進めています。また、デバイスだけではなく、NTTコノキューと共に、コンテンツ開発、利用シーンの提案、アフターサポートまでトータルで事業を展開しています。

現在、XRの技術やデバイスはまだ一般的に広く認知されておらず、市場も未成熟な段階にあります。具体的な利用シーンや用途も明確には定まっておらず、技術の価値やポテンシャルも、まだ十分に理解されていないフェーズです。

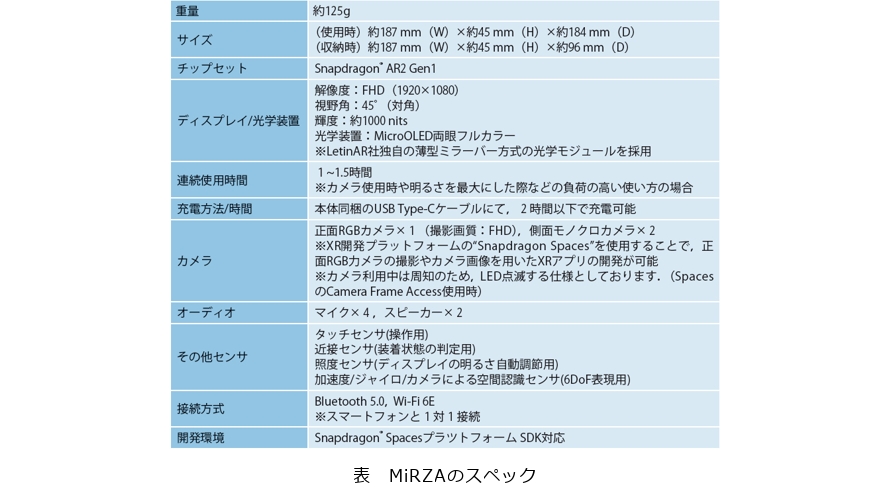

このような状況の中、理想とするXRデバイスがまだ世に存在しないのであれば自らつくり出しユーザへ届けていこうと、NTTコノキューデバイスはXRグラス「MiRZA®(ミルザ)」(図2、表)を開発。2024年9月に発表し、同年10月に販売を開始しました。

MiRZAの特長は下記のとおりです。

・電池込みで約125 gの軽量なメガネ型デザインで、重心バランスを考慮した、かけやすさを重視

・スマートフォンと無線接続による操作が可能で、XRデバイスユーザの50%が煩わしいと思っている(当社グループ調べ)ケーブル接続をなくしワイヤレスに

・6DoF(Degrees of Freedom)コンテンツ(視点の回転に加え、前後、左右、上下の移動も可能なコンテンツ)を高輝度・高画質でリアルに表現

MiRZAはドコモオンラインショップやAmazonのチャネルで販売しています。また、NTTコノキューやNTTドコモビジネスを通じ、ソリューションも含めたトータルな提案・販売も行っています。

“普段使いのメガネ”のような形状のMiRZAを、XRの世界を体験したことがない方にも。多くの方々の業務・生活をより豊かにしていく

■市場環境はどのような状況でしょうか。その中、どのような事業に注力されていますか。具体的な事例も教えてください。

XRの市場環境としては、VR(Virtual Reality)はゲーム用途として「Meta一強」の市場が確立し、AR(Augmented Reality)/MR(Mixed Reality)は大画面動画視聴ニーズや、法人向けでは作業支援ニーズが顕在化してきました。

デバイスとしてはAppleやMetaのほか、XREALなどの中国勢が続々と参入してきています。

こうした市場環境を背景に、より使い勝手のよいヒトに寄り添うデバイスとして、メガネ型でワイヤレスなXRグラス「MiRZA」が誕生しました。法人向け市場の開拓に向けて、親会社であるNTTコノキューと共にソリューションベンダやパートナーと次のようなPoC(Proof of Concept)やイベント等における体験展示なども推進しています。

■実証実験をはじめMiRZAを活用した主な事例

・複合現実製作所の建築鉄骨業向けソリューション「L'OCZHIT」にMiRZAが対応:ワイヤレスで軽量なデバイス特性を活かし、現場でのさらなる作業効率の向上に貢献します。

・地域百貨店での新たな遠隔接客にMiRZAを活用:都市部の大型店舗と接続し現地スタッフがMiRZAをかけることで、店舗内や商品の映像をMiRZAのカメラを通じて共有し、ハンズフリーで遠隔地と会話をしながら商品のご紹介・接客を可能にします。

・MiRZAを活用した、家具の新たな購買体験の実現をめざす実証実験:商品実物や在庫がない場合など、MiRZAで家具のARコンテンツをご体験いただくことによる購買促進を目的とし、商品3DモデルならびにXRデバイス活用による店舗での新たな購買体験の可能性を検証しています。

・テーマパーク 富士急ハイランドにて、「けものフレンズVぷろじぇくと×富士急ハイランド」XR体験イベントでの活用: 現実空間を認識し、キャラクターなどのデジタル情報を現実空間に溶け込むようにXRデバイス上に表示することで、まるでキャラクターが現実の世界に現れたような演出を可能にします。

■今後の展望についてお聞かせください。

XRデバイスは今後、“普段使いのメガネ”のような形状に到達できれば間違いなく社会やユーザから支持されると考えています。それを実現させるためには、まずメガネとしてのデザインを成立させ、さまざまな技術的ハードルを乗り越えたうえで、その先にある新たなサービスを創出していかなければなりません。ITデバイスでありながら、視力を補うというメガネ本来の機能に加え、フィット感や掛け心地、形状の美しさといった基本的な要素を満たすことが求められます。さらに、光学系や各種制御部をコンパクトな筐体に収めるハードウェア設計、バッテリーの持続性やユーザビリティに配慮した操作性も不可欠です。

加えて、少子高齢化による技術者不足や技術継承の社会課題に対して、XRデバイスを活用した教育や遠隔からの指示・管理が可能になる。耳の不自由な方がノンリアクションで情報を視覚的に受け取れる。このように具体的なアプリケーションやサービスと組み合わせることで、ユーザにとって実用的かつ価値ある体験を提供していくことが重要です。

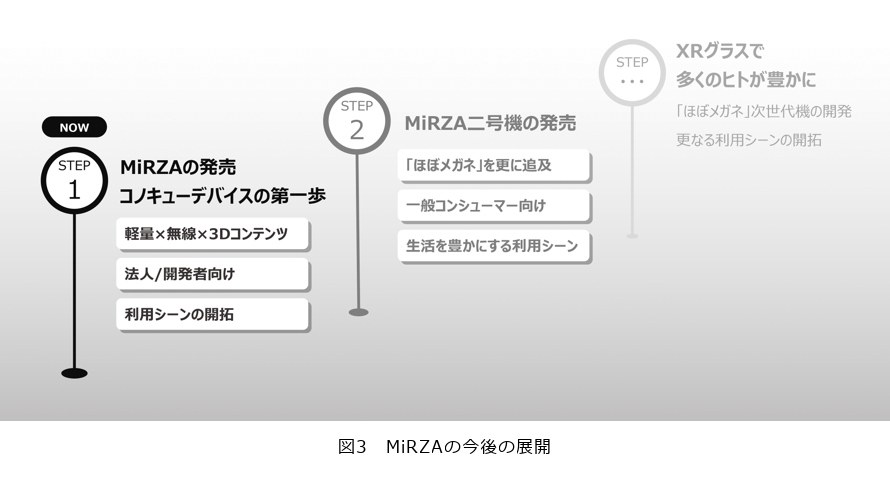

この道のりは決して簡単なものではありませんが、1つひとつハードルを乗り越えた先には、ヒトの暮らしの豊かさや「ありがとう」が生まれる未来があると信じています。そして、これまでXRの世界を体験したことのない方々にもXRデバイスの価値を届け、業務や生活をより良く豊かにしていく、私たちはそんなデバイスの実現をめざしていきます(図3)。

担当者に聞く

XRデバイスのベンチマークが世の中に存在しない中で、ゼロから企画、技術要素を確認し、MiRZAを世の中に出すという強い思いで開発

取締役 商品企画部 部長

小木曽 敦さん

■担当されている業務と、今後の想いをお聞かせください。

取締役として事業戦略のマネジメントと兼任し、商品企画やパートナー連携から、プロモーションや販路開拓まで、商品全体を統括する役割を担っています。

現在、XRの技術は発展途上であり、社会への浸透の期待はありながらも、課題は多くあります。こうした中、私たちはXRデバイス1号機であるMiRZAを発売し、社会や企業においてどのような利用・業務改善につなげられるか、お客さまと一緒にユースケースの開拓を行っています。

製品開発においては、自分たちのめざすXRデバイスのベンチマークが世の中に存在せず、全く新しいものをゼロから検討し企画していかなければなりませんでした。また、開発面においても未知なことが多く、企画を実現させるための技術要素を探すことから再出発せざるを得ず、想定以上の時間を要し手戻りも多々発生しました。しかし、この製品を世に出す、という強い思いのもと、2024年10月にMiRZAの販売開始に到達できました。

市場における認知が少ないからこそ、お客さまに体験いただいた際には、驚きと感動の言葉を頂戴することもあり、新たな価値や魅力を提供できるチャンスととらえています。

ソリューション開発企業からも日々問合せをいただいており、パートナープログラムに加入のパートナーも50社近くになりました。XRという革新的な技術により、社会のさまざまな方々の課題解決につながるよう、パートナーの皆様と一緒にユースケースの創出、社会実装につなげていきたいと考えています。

最後に私たちは、腕時計を付けている感覚でスマートウォッチをご利用いただくのと同様に、普段メガネをかけている人が「このメガネじゃなくてMiRZAをつけよう」と思うような未来を目標にしています。XRの世界を体験したことがない方々にも、さまざまな利用シーンで活用していただき、多くの方々の業務・生活をより豊かに、社会課題の解決につながる一助になれるようなメガネ型のデバイスの開発を推進していきたいと考えています。

チーム間の強いコミュニケーション・連携でMiRZAを開発

設計開発部 部長

桂 敬二さん

■担当されている業務と、今後の想いをお聞かせください。

MiRZAをはじめとするメガネ型のXRデバイスの設計開発を担当しています。

XRデバイスの設計開発は、「デバイスのデザインに大きくかかわる機構設計」「デバイスの基板、各種デバイス(カメラ、各種センサ等)にかかわる回路設計」「デバイスの動作・ユーザインタフェースにかかわるソフトウェア設計」をもとに行われており、こうした設計開発の責任者をしています。

メガネ型のデバイス自体が、新規商材で世の中に成功事例がなく、「常に装着し続けるための技術(重量を含めた小型化)」「手に取りやすい価格(メガネ+α)」「現実視界を邪魔せず、見やすい表示品位」等において技術が市場ニーズに追いついておらず、市場の動向を確認しつつ、現時点でのベストを模索している状況です。

ソフトウェア設計と異なり、回路・機構設計はさまざまな測定環境・機材(例として恒温槽、測定機器)が必要となるため、シャープの東広島事業所内に当社の事業所を設置し、本社のある東京の山王パークタワーとの2拠点で開発をスタートさせました。

当初は新規商材ということもあり、それぞれのチーム間のコミュニケーションを含めた連携に戸惑いもありましたが、シャープのスマートフォン開発部門の協力もあり、会社設立から2年の現在では連携もうまく回り始めています。今後も、市場ニーズに見合った商品の実現を追求し続けていきたいと考えており、常に市場の動向に目を向け、実現するための技術情報を収集し、市場の求めているものに近づいていきたいと考えています。

ア・ラ・カルト

■MiRZAを着けてお出かけ

MiRZAの便利さをアピールするため、仕事中や自宅における利用はもちろんのこと、MiRZAをかけたまま電車に乗ったり、カフェに行ったりしているそうです(写真)。一見、通常のメガネと変わらないため、電車では意外と気付かれませんが、カフェの店員さんには対面で接客してもらうと独特なレンズにびっくりされることもあるようです。

こうしたエピソードを含め、MiRZAの最新情報はもちろん、MiRZAの便利な使い方などさまざまな投稿をしていますのでMiRZAのX公式アカウント@qonoq_devicesをフォローしてくださいとのことです。

■執務室の癒し・お土産コーナー

執務室の中に大きな棚があり、その上がお菓子コーナー(お土産コーナー)になっているそうです。あるとき、社員が出張や旅行へ行くとひっそりとそこへお土産を置いたのがことの始まりなんだとか。今では、休憩や残業時の癒しになっているそうです。

■メガネ型のXRデバイス着用を当たり前の光景に

MiRZAのユースケース発掘はまずは自分たちから。ということで、毎週行われるマネジメントミーティングでは、参加者全員がMiRZAを着用し会議に臨んでいるそうです。資料の複数表示や個人的に確認したい内容などにはMiRZAが重宝しているとのこと。全員がメガネ型のデバイスを装着している光景は少し異様ですが、それが当たり前の光景になるよう、取り組んでいくとのことです。