2025年9月号

明日のトップランナー

通信路の最適設定技術による高効率・低コストな光通信を

私たちが普段当たり前のように使っているインターネットサービスは、長距離・大容量通信を実現する光通信技術と、光ファイバケーブルや光送受信器をはじめとする数多くの設備によって支えられています。しかし、光通信技術の発展に伴う設計の複雑化や、増加し続ける通信設備に対する経済化への対策など、多くの課題も残されています。このような状況でも、通信路(パス)の最適設計技術を駆使することで、現在の通信設備でもより多数の通信を経済的に行うことが可能になります。今回は、その研究である「通信路(パス)の最適設計技術」のトップランナー、田中貴章特別研究員にお話を伺いました。

田中貴章

NTT未来ねっと研究所特別研究員

PROFILE

2019年東京大学大学院新領域創成科学研究科基盤情報学専攻修士課程修了。同年、日本電信電話株式会社に入社。2023年名古屋大学大学院工学研究科情報・通信工学専攻博士課程修了。博士(工学)。2024年よりNTT未来ねっと研究所特別研究員。トランスポートネットワーク設計・制御技術の研究に従事。2012年IEEE ComSoc JC Young Engineer Award、2022年電子情報通信学会 通信ソサイエティ 優秀論文賞を受賞。2025年より大阪大学招へい教授、早稲田大学非常勤講師。

AIを活用した革新的な通信パス設計技術でトランスポートネットワークの効率を最大化

■この研究を開始されたきっかけやこの技術が求められる背景などを教えてください。

前提として、「トランスポートネットワーク」とはハードウェア的な見方をするのであれば、現在のネット環境そのものです。世界中に張り巡らされた光ファイバケーブルで、長距離・大容量の光通信技術を用いて、さまざまな通信情報を収容し、送受信する通信ネットワークのことです。

私がNTTに入社した当時の光通信の世界は、光の波としての性質を活用した、デジタルコヒーレント通信がまさに商用化されようとしていた時期でした。その後も、1本の光ファイバの空間軸に多数の光通信を共存させる空間分割多重技術など、多くの革新的な技術が生まれるとともに、それらの実用化に向けた努力によって大容量の情報やデータをより遠くまで経済的に運ぶことができるようになっています。

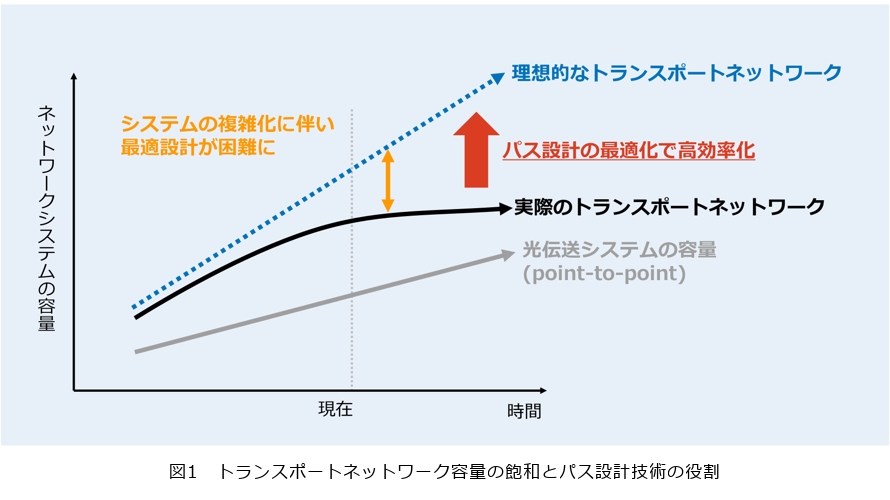

一方でこれをネットワークの観点からみると、世界中のさまざまな地点の間で発生する、さまざまな容量のパス(通信路)が、経路だけでなく周波数軸や空間軸に対して同一の光ファイバケーブル内に混在しているかたちとなります。通信データが通る経路を適切に配置することができなければ、当然自動車でいう渋滞のような、通信の飽和状態が起こるようになります。そうなれば、折角の革新的な光ファイバや光通信の能力を十分に活用することができなくなってしまいます。光通信の容量や距離を技術的に拡大すること、またそれらを有効に活用すること、その両方がそろって初めて効率的かつ経済的なトランスポートネットワークが実現されます(図1)。

私はトランスポートネットワーク自体の構成の仕方や、その中で設定される通信パスの経路や周波数、変調方式などを決定する設計技術、そして通信パスの設定や経路の変更などを行うために、光送受信器や中継装置へ命令を送る制御技術といったテーマについて、入社以来研究開発を続けています。

このトランスポートネットワークの設計・制御技術は、高速道路に例えるならば、道路自体を通信路、それぞれの走行中の自動車を通信データとすると、ネットの世界の「ナビゲーション・システム」のようなイメージです。例えば東京から大阪に自動車で向かう場合、今現在の交通状況なら東名高速を使うのか中央高速のほうがいいのか、混雑が予想される静岡付近では新東名を行くほうが早いといった判断を、AI(人工知能)を利用して最適に割り出すといった、光通信における「ナビ」プログラムの研究開発という位置付けです。

■技術研究はどのように取り組まれていますか。具体例も併せてお願いします。

具体的な成果例を挙げるならトランスポートネットワークの一形態は、例えば100Gbit/s超の大容量の光パスに、それより小さいレートのデジタルパスが多数多重されるマルチレイヤのネットワークというものがあり、このマルチレイヤネットワークを使って光パスの設計パラメータである経路や周波数、変調方式、そしてデジタルパスの経路を同時に決定する設計技術を考案しました。この設計技術を使えば、同一設備に対して収容できるデジタルパス数を、従来手法と比較して2倍にまで増加できることを実証しています。

トランスポートネットワークを効率化するためのパス設計は、これまでは数学的に設計する方法と、人手で作成したルールを用いて設計する方法の2つがありましたが、これらの方法では達成できる利用効率と短時間での計算の両立が難しい状態でした。そこで現在、この問題を解決するために、AIを駆使したパス設計技術の確立に取り組んでいます。

パス設計と一言でいっても、対象とするネットワーク構成やサービス種別、ネットワーク運用のどの条件に対応して行うかによって、求められる設計は変わってきます。ネットワークを実際に使うとき、例えば、提供する通信サービスの予想される通信量から配備すべき最小限の設備数を見積もる「設備設計」や、実際の通信サービスの運用中に発生した通信パスの設定需要に対して、ネットワークにどのような経路や周波数を割り当てるかなどを決定する「収容設計」、そのほかにも光ファイバの切断など予期せぬ要因で予定の通信路が使用できなくなった場合のバックアップ経路への切り替えや、すでに設定されているパスを、最適化のために新しく設定された経路や周波数に切り替えるための設計などもあります。このようなパス設計技術は、今後、5G(第5世代移動通信システム)、6G(第6世代移動通信システム)、そしてデータセンタ間通信などで光ネットワーキング技術の重要性はますます高まることが予想され、ひっ迫が見込まれる光ファイバ容量への対応策の1つがパス設計の最適化技術の研究なのです。

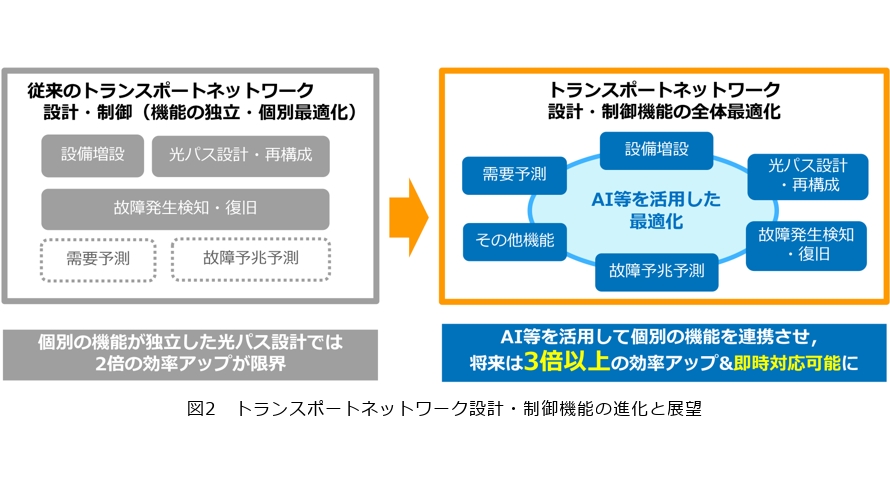

私はAIの中でも「強化学習」と呼ばれる、コンピュータの試行錯誤によってより良い解を得ようとする方法を、ここで述べたパス設計のさまざまな問題に対して適用する技術の研究に取り組んでいます。これによって、上記の同一設備に対して収容できるデジタルパス数を従来手法と比較して2倍に増加できることを確認できました。さらに、将来的には3倍以上の効率アップをめざしています(図2)。

■研究で苦労された点や今後の研究に向けた課題点を教えてください。

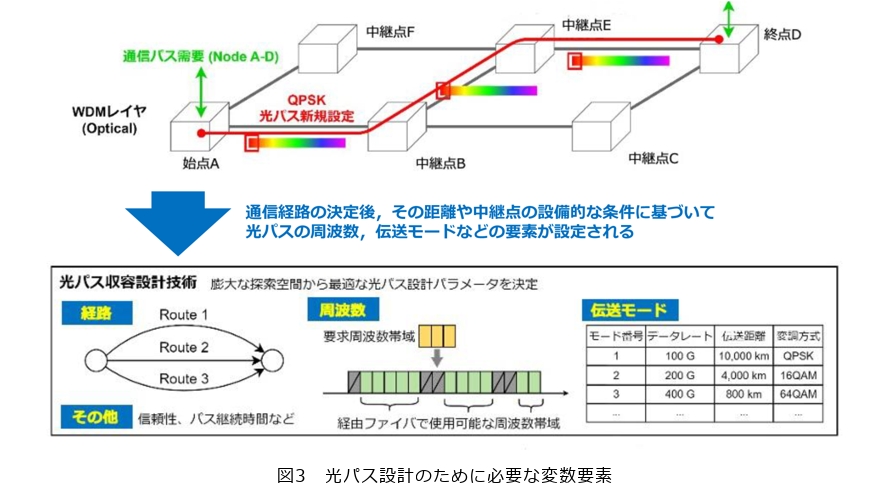

通信路の選択や周波数、変調方式(伝送モード)の選定など、パスの設計にはさまざまな変数要素があり(図3)、これらを同時に、そして瞬時に最適化することはAIによる「強化学習」でもなかなか容易ではありません。本来、AIの「強化学習」というのは、大量のデータを使って性能の改善をめざしていくものですが、その学習自体に時間がかかったり、パラメータをうまく設定できなければいくら学習させてもなかなか良い結果が出ないという不都合が発生しています。さらに、光パスは始終点それぞれのノード(地点)間で同一の周波数を利用しなければならないという点や、光パスごとに占有する周波数帯域の幅が異なる、といった光通信特有の制約があること、加えてネットワーク規模(県内、日本国内、海外など)に比例して学習に必要なデータや計算リソースが増大することなどが、強化学習によるモデルの最適化をさらに難しくしています。AIの研究開発は日進月歩で進んでおり、将来はすべての計算をAIで完結することも期待できますが、現段階では、すべてのパラメータ設計にAIを適用するのではなく、従来の発見的手法でも有効とされるものをいかに組み合わせるか、といった考え方も依然として重要ではないかと考えています。

私は光伝送のスペシャリストでもなく、また機械学習のスペシャリストでもありません。そのため、それらを組み合わせてネットワークの設計にいかに活用するかということにも苦労しました。本や論文を調査することも有益ですが、技術トレンドの移り変わりは非常に早いので、最新のトレンドや現実的な実装方法などの情報を手に入れ、対応させるには、それぞれ専門の方々から生の情報を教えていただくことが最適です。その意味では、NTTには通信にかかわるすべての分野において、その道のプロフェショナルがそろっており、そのような方々から最新情報をご教授いただけることは、本当に大きなアドバンテージになっています。

より効率的なトランスポートネットワーク運用の自律化、省力化をめざして

■今後の研究の展望と、それをIOWN構想にどう活かすのか教えてください。

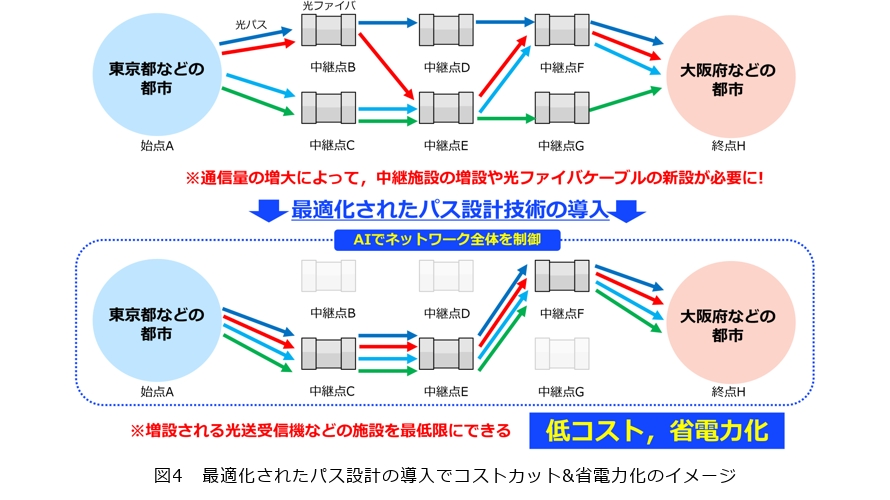

この設計技術が実用化されれば、多大なコストがかかる光ファイバケーブルの新設や、光送受信器といった設備の増設数を抑制・削減することができ、これにより経済的なトランスポートネットワークが実現できます。また、現状の設備もより効率的に有効活用できるようになり、消費電力の削減にもつながります。特に光送受信器は処理するデータ量の増加に伴い、消費電力が急速に増大していく傾向にあるため、この通信リソースを有効に活用する技術の重要性は、今後ますます高まっていくと考えられます。このような技術的、社会的背景における中期的な展望は、ネットワーク運用のさまざまな場面で利用できる効率アップのための技術として、この最適化されたパス設計技術を実用化することです。現在の試算では、このパス設計技術が実用化されれば、消費電力は30%程度削減できるはずです。データセンタではますます増えていく通信容量に比例して増加する消費電力に対する解決策として、積極的に光通信技術の導入が進められており、ゆくゆくはそれらの領域への適用も期待できます。

一方で、たとえ今後、通信量が激増したとしても、これまでどおりトランスポートネットワークを通信インフラとして活用するための運用業務や保守業務は、通信サービスを高い信頼性で提供し続けるという、基本的な通信キャリアとしての機能を維持するために大切なことです。それに加えて、将来の通信量の増加への対応、そして人手不足や運用・保守を行う人材の高齢化、技術継承などへの対応など、研究以外にも実務的にはさまざまな課題への対応が求められています。そこで、長期的には監視や故障検出・復旧といったネットワークの運用システムのすべてを、AIを使って自動化・自律化することをめざしています。そうすれば、前述した光ファイバケーブルや光送受信器といった新設する設備のコスト削減だけではなく、消費電力や運用のための人件費などのコストも含めて、トランスポートネットワーク全体の低コスト化、省力化を図れるはずです(図4)。

現在、NTTが進めているIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想では、低消費電力かつ大容量、低遅延の伝送をエンド・ツー・エンドで提供することが求められています。これを実際のトランスポートネットワーク上で多数のエンドユーザに対して提供するには、通信路になる光ファイバケーブルや光送受信器を新設、増設するだけでは足りなくなると考えられます。

これまでに実用化された光通信の周波数や空間軸での多重化といった技術に加えて、今後はトランスポートネットワーク自体の使い方にも変化が起こるはずです。いろいろなユーザが使用したい時間帯だけ光ファイバを予約して回線を占有し、通信が終わったらその回線を開放、また次のユーザが同じパスを利用するというタイムシェアのような使用方法になるのではないかと想定しています。これまでより、一層ダイナミックな形態の使用法に変化していくということです。このような使用法が一般化すると、パスの設定と解除が頻繁に起こるため、光ファイバ資源の利用効率が低下しやすい状態が起こり得ます。そしてそのような環境でこそ、これまで私が研究してきた最適化されたパス設計技術が重要な鍵となるのではと考えています。

■NTTへ入社された経緯などについて教えてください。

私は大学院では、通信プロトコルとそれを用いた映像配信方法の研究を行っていました。実は私、大学に入ってから初めてPCに触れたような人間だったのですが、インターネットの世界って本当に面白いなと感じていました。当時、ブロードバンドの普及で動画やさまざまなネット上のサービスも生まれてきて、そこに大きな将来性を感じていました。元来、モノとモノとがつながり合うことで新しい価値やサービスが生まれることに興味を持っていたこと、そしてより多くの人の生活を豊かにできるような仕事に携わりたいという思いもあって、NTTを志望しました。入社当時は携帯がフィーチャーフォンからスマートフォンに切り替わる時代で、情報通信の価値が注目され、たくさんの方々に使われ始めていて、現在のようなネット社会になる予兆がみえていた時期でもありました。結果として、多くの通信サービスの基盤であるトランスポートネットワークの研究開発に携わるという縁になっています。

現在、私が所属している研究所全体では、大容量通信技術を使って、今まで不可能だったサービスや社会を実現するための研究をさまざまな分野、テーマで行っています。無線から光まで、そして基盤技術の研究から、商用導入が目前の技術開発に至るまで、分野やフェーズの大きく異なる研究開発が共存していることが最大の特徴です。私自身、こうした多岐にわたる研究内容が同一の研究所内で行われていることは、革新的な技術を生む源泉になり得ると思いますし、実際に私の研究にも部署の異なる研究者の方々との連携がなければ生み出すことができなかった技術や成果も多々ありますから、その恩恵を受けている1人だと感じています。

■所属されているNTT未来ねっと研究所についてはどのような印象でしょうか。

私は現在リモート勤務が主体ですが、リモートでも社員どうしでそれぞれコミュニケーションを取れるようなツールも用意されていますし、出社して働くこととほとんど変わらない効率で業務を進められます。もちろん、必要に応じて出社してチームメンバと直接議論したり、実験室で実験・検証を行ったりすることもあります。各々のライフスタイルや研究フェーズに合わせながら、最適な研究環境を選択できることがこの研究所の大きな魅力だと思います。しかも、研究環境と働きやすさといったホスピタリティが充実しているという点でも、この研究所は国内でもトップクラスだと思います。

また国内外を問わず、NTTというだけで相手から信頼感を持って接してもらえるほどのネームバリューがあります。それは私たちが当たり前のように使っているICTサービスのほとんどは、NTTの研究開発が何らかのかたちでかかわっているという、先人から連綿と続く素晴らしい研究成果が私たちの生活を豊かにし、信頼を築いてきたあらわれだといえます。

この研究所は、私のような現在のNTT研究者にとっては、そのような伝統のある研究所で働くことが誇りであると同時に、自分たちも諸先輩方と同じように、世に残る成果を生み出したいという気持ちにさせてくれる場所になっています。

■研究者・学生・ビジネスパートナーの方々に向けてメッセージをお願いいたします。

NTTという会社は、歴史と伝統の中で研究や技術開発を積み重ねてきました。いわば「知の泉」ともいえる存在です。ここを出発点とし、さらなる研究成果を生み出し、新世代の通信インフラや革新的な技術、新しいサービスを生み出すことは、次世代の私たちに託された使命だと受け止めています。

すでに実績のある研究をしていらっしゃる研究者の諸先輩方、社会的な知見や経験を持つビジネスパートナーの方々、また経験はなくても他にはないNTT研究所の強みに興味を持たれた意欲のある学生諸君も、ぜひ私たちと力を合わせて一緒に新しい時代を切り拓く力になってみませんか。