2025年9月号

挑戦する研究者たち

ヒトの心の発達のプロセスを理解・解明し、個別最適化支援を現場に展開する研究に挑む

小学6年と中学3年を対象に2025年4月に実施した、全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)において、自分の考えを文章で表現する中学国語の記述式問題の全国平均正答率が25.6%にとどまり、3割近くが無回答の問題もあった、という報告が文部科学省からありました。問題の主意を理解して、自分の考えを文章で表現することは、言語により成り立っています。こうしたヒトの言語発達は、生まれて間もない新生児のころから、親などからの話しかけや読み聞かせなどにより育まれています。乳幼児期の言語発達について研究を進め、その成果を「パーソナルちいくえほんシリーズ」等の絵本事業として提案・監修し、乳幼児を対象とした教育支援に貢献する、NTTコミュニケーション科学基礎研究所小林哲生上席特別研究員に、「ヒトの心の発達」についての研究成果を現場の支援ツールとして展開する想いを伺いました。

小林哲生

上席特別研究員

NTTコミュニケーション科学基礎研究所

「ヒトの心の発達」について、「言語」「感情」「数覚」「描画」の観点から解明する

現在、手掛けていらっしゃる研究について教えていただけますでしょうか。

私たちの研究グループでは、「ヒトの心の発達」をテーマとして、乳幼児から児童までの言語や感情などに関する発達のプロセスを理解・解明し、それらの発達程度を簡便でかつ高精度に測定する手法を提案したり、各個人の発達段階に応じて個別最適化した支援手法を考えたりする研究を進めています。

前回(2022年10月号)は、言語習得について、日本語最大規模の絵本・児童書コーパスを作成して子どもの興味や発達段階に合わせた絵本の検索を可能にした「ぴたりえ」を開発・事業化したり、絵本に出現する単語や文字などの言語インプット量(頻度情報)が幼児の言語発達とどう関連するかを明らかにしたり、こうした知見を活用して個別最適化した絵本「パーソナルちいくえほん」の提案と展開などを紹介しました。

その後、言語習得に関する研究は継続していますが、言語と感情のかかわりに関する「感情語」の発達、対人コミュニケーションと関係する「友情(フレンドシップ)」の発達、算数・数学能力の基礎となる「数覚」の発達、幼児期の主要な活動の1つである「描画(お絵描き)」の発達にも対象を広げ、「心の発達(個体発生)」という側面からヒトを科学的に理解する研究を進めています。

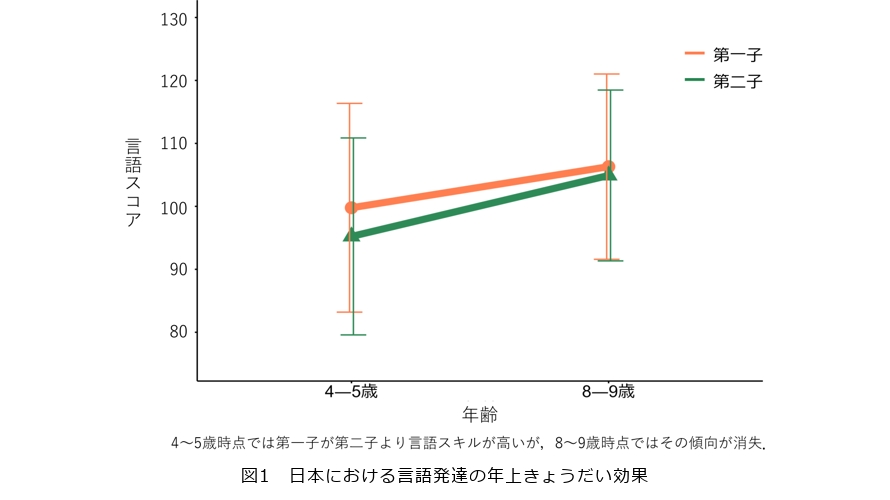

最近のトピックスとして、第一子、第二子といった出生順が子どもの言語発達に及ぼす影響の検証があります。養育者などの周囲からの話しかけ(言語インプット)は、第一子が第二子より少し多めに受けるため、第二子の言語発達は第一子よりやや緩やかであるという先行研究がフランスとシンガポールで報告されています。こうした「年上きょうだい効果」が日本の場合はどうなのか、そして幼児期でみられた傾向が児童期(小学生)になってどう変化するのか、といった点について分析を行いました。

この研究は、浜松医科大学との共同研究の中で行われたものです。子どものこころの発達研究センターの土屋教授のチームでは、1200名を超える浜松市の子どもたちを出生時から15年以上も追跡調査して、心の発達に関する大規模な出生コホート研究を進めています。今回、その貴重な縦断データを分析する機会を得て、4~5歳時点での言語スキル(知能検査に含まれる語彙・統語に関する課題スコア)を分析してみたところ、年上きょうだいのいる第二子の言語スキルが、第一子の言語スキルよりも低くなっており、日本においても4~5歳児で「年上きょうだい効果」がみられることを確認しました(図1)。また、第二子の言語スキルは、年上きょうだいの性別の違いに対しては有意差がなかったのですが、年上きょうだいとの年齢差が小さければ小さいほど、第二子の言語スキルが高くなる傾向がみられました(1)。こうした傾向はフランスの先行研究でもみられ、きょうだいの年齢が近いと、上の子に向けた絵本の読み聞かせが、下の子の言語発達にも有効なインプットとして働くからかもしれないと考察されています。

しかし、同じ子どもたちが8~9歳になった時点の言語スキルを分析してみると、第一子と第二子の言語スキルには有意差がないことが分かり、言語発達における「年上きょうだい効果」は児童期では消失していました(図1)。この理由として、4~5歳児は家庭内の養育者と接する機会が多いのに対して、小学生になった8~9歳児は、友だちや先生など、家庭外の人と接する機会が多く、その影響が相対的に増加したのではないかと、私たちは考えています。なお、フランスやシンガポールなどの先行研究では、この児童期の分析は行われていなかったので、言語発達の年上きょうだい効果が児童期で消失するという現象は、世界で初めての報告となりました(2)。

子どもの言語発達に関する研究は、そのほかにも行っています。例えば、生まれながらに聴覚機能に問題を抱える先天性の難聴児に対して、0〜2歳の間に人工内耳を装用する手術を行うと、音声言語がしっかり身につくといわれていますが、その発達プロセスを分析するというプロジェクトを、現在、静岡県立総合病院のチームと共同で進めています。また、乳児院・児童養護施設などの家庭以外で養育されている子どもの言語発達についても分析を進めており、これまでの分析結果では、日本の乳児院で養育されている0〜2歳児は、一般家庭の子どもたちと同じようなペースで語彙が発達していくことを確認しています。ただし、逆境的な体験をしている子どもに限ると、理解する語彙がやや少ない傾向にありました(3)。さらに、発達性ディスレキシア(読み書き障害)の機序を解明することを念頭に、子どもたちの文字の読み書きの発達についても研究を進めており、全国各地で「ひらがな読み調査」を実施中です。地域によっては、ひらがなを読めるようになる時期が大幅に遅かったりするのですが、それがどんな要因により生じているのかなどを探っています。先ほども触れた浜松医科大学とは、自閉スペクトラム症(ASD)のお子さんの言語発達についても共同で分析を進めており、1歳時点で覚えている語彙の特徴から、児童期にASDと診断される可能性を推定する手法を機械学習の手法を用いて検討しています(4)。

こうした成果から、私たちは、幼児の言語発達をアセスメントする高精度な手法を確立するとともに、多様な発達を示す子どもたちの言語発達の個人差をモデル化して、発達予測を行ったり、言語発達に困難を示しそうな子を早期に発見したり、各個人の認知特性に基づいた最適な学習方法を提示したりして、個別最適化した言語発達支援につなげていきたいと考えています。

「友情(フレンドシップ)の発達」について描画と組み合わせて研究されているそうですね。

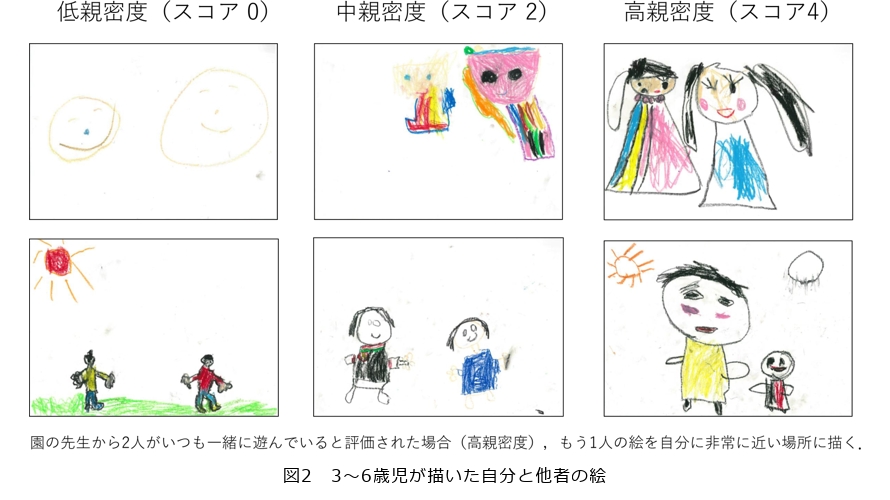

幼児期のメジャーな活動といえば、お絵かきです。幼いときは皆、お絵かきが大好きです。現在、こども園・保育園の先生に協力してもらって、子どものお絵かきの中に他者への親密さが表現されるかといった研究を進めています。園での日常的な活動から園児どうしの人間関係を簡易的に測定できないかといった視点から始めた研究です。

まず、園の子どもたちに、自分ともう1人の子どもの絵を描いてもらいます。自分以外の絵は、名簿で隣接する子どもを描くように指示して、いろいろな親密度の子どもを描いてもらうようにしました。園の先生には、その子どもどうしがどれくらい一緒に遊んでいるかを5段階で評定してもらい、2人の親密度としました。21の園から、3~6歳児832名に参加してもらい、1名の園児につき1枚の絵を描いてもらいました。親密度の指標として、自分の絵ともう1人の絵の間の距離を測定しました。その際に、いくつかの測定をしたのですが、親密度と大きく関連したのは、絵の中の一番近い点どうしの距離や、頭もしくは全体の中心間の距離でした。つまり、普段よく遊んでいる子と自分を描いた際には、両者がより近くに配置されるのに対し、あまり遊んでいない子を描いた場合は両者がより遠くに描かれることを示しています(5)(図2)。

こうした傾向を確実にするために、子どもどうしの親密度を異なるやり方で調べる実験も行いました。1つの園にご協力いただき、誰といつも遊んでいるか(最大6人)を園児本人に聞いて、その結果を「社会的ネットワーク(SN)」として図示しました。先ほどは、園の先生が親密度を評定(他者評定)したのに対し、この場合は自分自身で親密度を評価(自己評定)したことになります。園児には、SN上の距離が近い子と自分の絵と、SN上の距離が遠い子と自分の絵の2枚の絵をそれぞれ描いてもらいます。その結果、SN上の距離が近い子は自分の近くに絵を描き(距離が短い)、SN上の距離が遠い子は自分から遠くに絵を描く(距離が長い)傾向にあり、主観的な親密さを示す自己評定の実験でも、親密度が高くなると、自分と相手の絵に関する二者間距離が短くなることを確認しました(6)。

これらの研究において、園における「お絵かき」のように、子どもの自然な活動の中にも他者との親密度が表れてくることを定量的に示すことができました。これまで心理臨床を担当する現場では、子どもに絵を描いてもらうことにより、その子自身の心理的状態を推定することが多くなされてきましたが、今回は、個人に閉じた心理的状態でなく、他者との関係性においてもその特徴が絵に表れてくるというのが、研究的に新しい発見でした。園における子どもたちの人間関係・孤立・いじめなどの把握は、園の運営にとって重要な課題になっていますが、日常活動のお絵かきの中で何を把握することができるのかについて研究を進めることで、こうした課題解決に寄与できるのではないかと考えています。

「数覚」とはどのような研究でしょうか。

動物が自然界の中で餌を捕ろうとすると、餌が多い餌場と少ない餌場がある場合、餌の多いほうの餌場に行きます。餌の数や量は、生存にかかわる重要な問題なので、動物もその数量をしっかり把握する必要があります。配偶相手を探す場合も、然りです。異性が多そうな場所に向かうことが繁殖の可能性を高めます。これまでの研究では、ハチやアリなどの無脊椎動物から、ハトやカラスの鳥類、ネズミ、サル、ゾウ、イルカなどの哺乳類まであらゆる動物種で、数量を直感的に把握する能力の存在が確認されており、これを「数覚(number sense)」と呼んでいます。

ヒトについてはどうかというと、ヒトも進化の過程で、この数覚を引き継いでいます。その証拠として、ヒトの赤ちゃんが、生後間もなく、2や3といった小さい数であれば、それらの区別をできることが、視線を分析した結果から分かっています。また、大きな数でも、4と8のように、数どうしが大きく離れていれば、それらの区別をすることができます。ただし、6と7、8と9といった数の違いには気付かなくなり、ヒトの赤ちゃんの数覚は、動物と同様に、ファジーで正確さに欠く「アナログな表象」といえます。

しかし、ヒトは、自然界のどの動物でも達成し得なかった「数学」を生み出し、発展させてきました。数学が、過去から現在までのあらゆる人工物の発明や自然科学の発展に寄与し、ヒトという動物種の繁栄に大きなインパクトを与えたことはいうまでもありません。動物と共有する「数覚」を、数学にまで昇華させた「きっかけ」は何か。こうしたことを考えると、やはり「言語」と切り離すことができないと思います。動物でもヒトの赤ちゃんでも、6と7を区別するのは難しく、脳内ではアナログ的に表象しています。しかし、言語のようなシンボルがあれば、「ここからここまでは6」「ここからここまでは7」のように、アナログ的な表象を、「6」や「7」といったデジタルな表象として離散的に分割して操作できるようになります。このアナログからデジタルへの移行により、ヒトは、数を抽象的に扱えるようになりました。

ヒトの発達という観点からみると、数覚と言語の統合は2~3歳ころに始まり、実際に「いち、に、さん」とカウンティングできるようになるのは、3歳後半以降です。カウンティングができるようになると、1、2、3だけでなく、4以上の大きな数でも、正確に把握できるようになります。こうしたカウンティングを、子どもたちは自然に覚えることができるのですが、なかにはそれにつまずく子どもたちもいます。最近では、計算や算数の学習にのみ困難を示す「ディスカリキュリア(計算障害)」も知られています。私たちは、計算や算数の能力に関する発達を、数覚と言語に関連付けて、さらなる研究を進めていきたいと考えています。

なお、数覚という用語は、1997年に刊行された『The Number Sense』という書籍のタイトルから来ています。その著者であるフランスの認知神経科学者スタニスラス・ドゥアンヌ(Stanislas Dehaene)は、動物の数量認知能力、乳幼児・児童の算数・数学能力の発達、ヒトの脳における数処理メカニズム、数体系の歴史学的・文化人類学的研究などをレビューして、ヒトがなぜ数学を生み出すことができたのかをまとめています。私はその翻訳を以前に担当し、上梓しました。その後、新しい研究の展開を含めた第2版が欧米で刊行され、日本では、2024年12月にハヤカワ文庫NFから 『数覚とは何か?〔新版〕 ―心が数を創り、操る仕組み―』(長谷川眞理子・小林哲生 訳)というタイトルで発売しました(7)。

数覚に関連するものとして、2025年8月に、『すうじのない あかちゃん かずえほん』(かしわらあきお 作、小林哲生 監修)という乳幼児向けの絵本を主婦の友社から発売しました。数を扱う絵本はこれまでにも数多く出版されているのですが、どれもアラビア数字(1、2、3)を学ばせることを目標とした構成になっています。しかし、これまでの数覚に関する研究から考えると、赤ちゃんは、アラビア数字に関する理解からスタートするのではなく、動物と共有する数覚を基盤として、数の世界に入っていきます。こうした観点から、あえて、アラビア数字を排除した絵本をつくりたいと思い、実現したのがこの絵本になります(8)(図3)。赤ちゃんでも直感的に把握できる「1」から「3」までの数をベースとして、オノマトペの繰り返しによる聴覚的な音声系列(にゃん、にゃん、にゃん)とイラストによるモノの集合(ネコ、ネコ、ネコ)を提示して、数の世界に親しむ工夫をした内容になっています。数字や数詞を早期から子どもに教え込もうという想いは、いったん脇において、動物と共有する「数覚(ナンバーセンス)」という心的装置で、数の世界をとことん楽しんでほしいなと思っています。

現場で気付きや研究のヒントを得ることが多いので、現場に赴き自ら調査することが重要

研究者として心掛けていることを教えてください。

私は、「ヒトの心の発達」のほかに、ネズミやチンパンジー、ゾウなどの動物の行動に関する研究も行っていた時期もありました。このとき、動物が何に基づいてそのような行動をとるのかについて、すでに取得されたデータを見るだけでは分からないことも多く、動物をフィールドや実験室で直接自分の目で観察することで、データが意味するものを補っていました。現在の子どもの調査においてもこのスタンスは同じで、自らテスターとなって、その時々の子どものちょっとした反応や行動を気にしながら、実フィールドでデータを取得するように心掛けています。

ほかの人が取得したデータにより解析を進める方法もありますが、現場やフィールドに身を置くことにより、子どもの心理・行動のバックグラウンドにあるものに気付きやすくなります。場合によっては、次の研究テーマのヒントを見つけることもできます。また、フィールドで調査する場合には、園の環境や子どもたちの行動傾向、テスターの状態など、研究データをばらつかせるいろいろな要因が存在します。自分がその場にいれば、そのような要因を察知して改善したり、補正したりすることもできます。こうしたことから、シニアの研究員になっても現場に赴き、メンバの一員として調査に加わることを心掛けています。

子どもの発達を支援する専門家の方々に共同研究に参画していただきたい

後進の研究者へのメッセージをお願いします。

子ども関連の研究分野の発展には、大学や研究機関に身を置く研究者だけでなく、専門的な支援を行っている方々との連携が不可欠です。例えば、幼児教育や保育に関わるこども園・保育園・幼稚園などの先生や図書館関係者、子育て支援・療育に携わる自治体関係者、幼少期に逆境を体験した子どもを支援している児童福祉関係者、言語発達に遅れのある子どもを医療的に支援している言語聴覚士・臨床心理士の皆さんなど、多くの専門家の方と協力して研究を進めていきたいです。子どもたちは1人ひとり多様な発達を示します。それらに個別の支援をしていくには、さまざまなお子さんと対峙している専門家の皆さんの知識とノウハウを総動員する必要があります。専門家の皆さんと手を携えて、子どもの発達を俯瞰的にかつ詳細に見て、その背後にあるメカニズムや問題を解明し、そのエビデンスから現場の業務のお役に立てるツールなどを作成し、現場に展開していくことをめざして研究しています。日々の業務でお忙しいところとは存じますが、課題の提言、データ収集、ツール検証など、現場の立場からぜひ共同研究に参画していただきたいと思っております。

■参考文献

(1) 佐藤・樋口・篠原・小林・西村・岩渕・土屋: “日本における言語発達の年上きょうだい効果,”心理学研究, 96.24301,2025. https://doi.org/10.4992/jjpsy.96.24301

(2) H. Sato, H. Higuchi, A. Shinohara, T. Kobayashi, T. Nishimura, T. Iwabuchi, and K. Tsuchiya: “Older sibling effect on language development disappears in elementary school-aged children,” BUCLD 49, Boston, U.S.A.,Nov. 2024.

(3) Y. Okumura, H. Higuchi, Y. Sakamoto, Y. Minami, R. Mugitani, K. Ito, and T. Kobayashi: “Language Development of Japanese Children Raised in Institutional Care,” Child: Care, Health and Development, 2024.https://doi.org/10.1111/cch.70000

(4) 蔵内・樋口・篠原・小林・西村・岩渕・土屋: “1歳時点での語彙に着目した自閉スペクトラム特徴の予測,”信学技報, Vol. 124, No.161, HCS2024-46, pp.67-72, 2024.

(5) A. Shinohara, M. Narazaki, and T. Kobayashi: “Children’s affiliation toward peers reflected in their picture drawings,” Behavioral Research Methods, Vol. 55, pp.2733–2742, 2023. https://doi.org/10.3758/s13428-022-01924-2

(6) A. Shinohara, M. Narazaki, and T. Kobayashi: “Children draw favorite peers close to them in pictures: Longitudinal evidence from picture-drawing task and social network analysis,” International Journal of Behavioral Development,2024.https:/doi.org/10.1177/01650254241265600

(7) ドゥアンヌ・長谷川(訳)・小林(訳):“数覚とは何か?〔新版〕―心が数を創り、操る仕組み―,”ハヤカワ文庫NF,2024.

(8) かしわら(作・絵)・小林(監修):“すうじのないあかちゃんかずえほん,” 主婦の友社,2025.