グローバルスタンダード最前線

デジュールからデファクトへ――実装主導時代における標準化戦略の再編

通信分野の標準化は、従来のデジュール型から実装や市場展開を起点とするデファクト型へと移行しつつあります。クラウドネイティブ技術やハイパースケーラの影響が通信アーキテクチャを再構成しており、6G(第6世代移動通信システム)時代には産業横断的な協調と実装能力を基盤とした戦略が求められます。本稿では、この構造変化の背景と標準化活動における新たな課題を解説します。

田中 威津馬(たなか いつま)

NTTドコモ 欧州通信研究所(DOCOMO Euro-Labs)所長

標準化の戦略的性格の変容

通信分野の標準化は長らく、国家間の合意形成を中心とする制度的プロセスとして発展してきました。ITU(International Telecommunication Union:国際電気通信連合)や3GPP(3rd Generation Partnership Project)などの国際機関が枠組みを提供し、各国の通信事業者とベンダ企業が合意に基づいて規格を策定してきた経緯があります。しかし、ソフトウェアおよびクラウド基盤の発展により、標準化の性質は制度中心から実装中心へと移行しつつあります。現在の標準化は、技術仕様の合意そのものよりも、市場での優位確立を目的とした企業戦略の手段としての色彩を強めています。

例えば3GPPでは、従来中心的役割を果たしていた通信事業者に加え、多数のベンダ企業や新規参入企業が標準化提案に積極的に関与しており、参加主体が大きく多様化しています(1)。このような構造変化は、実装力と市場展開の速度が標準化交渉力に直結する時代への移行を示唆しています。

また、正式な国際標準化団体(いわゆるデジュール標準*1)の枠組みと市場主導のデファクト標準*2の中間的なモデルとして、インターネット技術の標準化を担うIETF(Internet Engineering Task Force)のプロセスも注目に値します。IETFは「ラフコンセンサス(Rough Consensus)とランニングコード(Running Code)」を非公式のモットーに掲げており、実際に動作する実装を重視しつつ合意形成を行うことで、実社会で有効に機能する標準をつくり出しています(2)。この実装主導・合意重視のアプローチは政府間協定主体のデジュールとも一企業の私的標準とも異なり、標準化を技術コミュニティ主導の自律的プロセスへと発展させた例といえます。

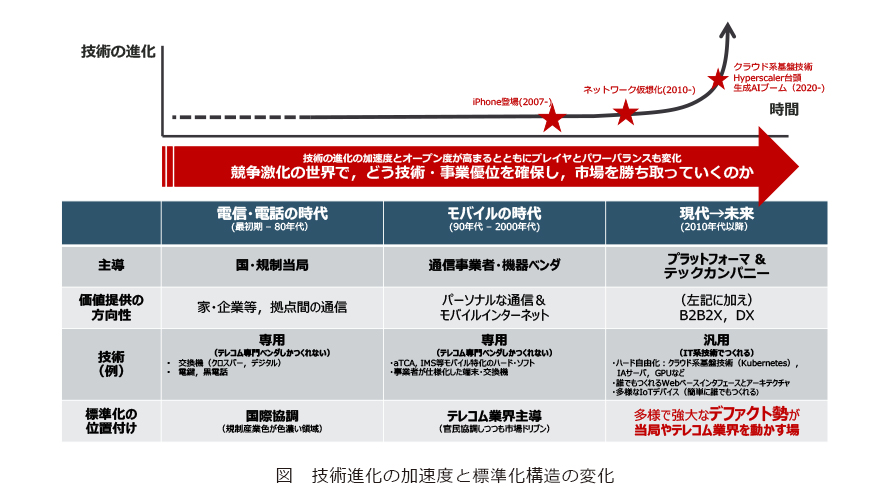

技術進化の加速度と標準化構造の変化の概要を図に示します。近年の技術革新〔スマートフォンの台頭、ネットワーク仮想化、クラウドネイティブ化*3、生成AI(人工知能)ブームなど〕によって、通信産業におけるプレイヤの構図と力関係が変化し、競争が激化しています。その中で、いかに技術的・事業的優位を確保し市場を獲得するかという観点から、標準化戦略の再編が求められている状況が読み取れます。

*1デジュール標準:国際標準化機関により正式に採択された標準。各国の政府や公式機関が承認する公的な標準規格。

*2デファクト標準:市場での普及や実装の事実上の成果として標準とみなされる技術。公式な承認を経ていなくても事実上広く使われている規格や製品。

*3クラウドネイティブ:クラウド環境での自動スケーリングやコンテナ化を前提としたソフトウェア設計手法。マイクロサービス化やDevOpsの文化と親和性が高い。

実装主導型標準化の台頭

実装が先行し、後から標準化が追随する事例もすでに複数確認されています。代表例として、Googleが開発したKubernetes®は、当初クラウド運用向けのオープンソース基盤として始まりましたが、結果的に通信ネットワーク仮想化基盤(NFV)やO-RANアーキテクチャの形成にも影響を与えています(3)。同様に、SpaceX社のStarlink®は独自の衛星通信システムを先行的に実装し、後に非地上系ネットワーク(NTN:Non-Terrestrial Network)の国際的標準化議論を促しました(4)。これらはいずれも、実装が規格形成を先導する構図の典型例といえるでしょう。

さらに、新たな標準化の形態として通信事業者主体で設立されたO-RAN Allianceの取り組みも重要です。O-RAN Allianceは2018年に主要通信事業者によって発足した国際的な業界連合で、無線アクセスネットワーク(RAN)のインテリジェント化・オープン化・仮想化を推進しています(5)。特徴的なのは、技術仕様の策定と並行してLinux Foundation傘下のO-RAN Software Communityにおいてオープンソース実装の共同開発を行っている点です。標準仕様とOSS(オープンソースソフトウェア)実装を連携させることで、実装実績に基づいた迅速な標準策定が図られており、IETFが掲げる「ラフコンセンサスとランニングコード」の理念を産業界で体現するモデルともいえます。このような実装主導型の標準化では、ドキュメントとしての仕様合意はゴールではなく、実装可能性の証明とエコシステム醸成が標準化プロセスと一体化している点が従来との大きな違いです。

クラウドネイティブ化と主導権の再配置

クラウドネイティブ技術の普及とハイパースケーラ(巨大クラウド事業者)の通信分野への進出は、通信業界のアーキテクチャに大きな変革をもたらしています。AWS®、Google Cloud®、Microsoft Azure®といったハイパースケーラたちは、ネットワークの仮想化、データ分析、AI推論などの領域で通信事業者の従来の設計領域を包含し実現するサービスを提供し始めています。その結果、標準化の中心は従来のプロトコルやインタフェース設計から、APIおよび実装モデルの共有へと徐々に移行しています。

この変化は、標準化の価値を「異なる機器・事業者間の相互接続性の確保」から「運用・開発エコシステムの持続性確保」へと再定義するものです。特に5G(第5世代移動通信システム)以降では、クラウド基盤と連動するネットワーク機能仮想化技術の普及により、標準化議論にソフトウェアアーキテクチャやサービスデプロイモデルの要素が加わっています。つまり、クラウドネイティブ時代の標準化は、単なる通信プロトコルの取り決めにとどまらず、サービス運用全体を見据えたプラットフォーム設計の側面を帯びてきているのです。

こうした状況では、ハイパースケーラやIT企業がオープンソースコミュニティと連携し、事実上の標準(デファクト)を次々と市場に打ち出すケースも増えています(6)。通信事業者や通信機器ベンダ各社は、この潮流に対応すべく、自社内のクラウド化やアジャイル開発手法の導入を進めるとともに、標準化活動そのものを従来よりも俊敏かつ実装寄りにシフトする必要に迫られています。

6Gにおける標準化の新たな課題

6G(第6世代移動通信システム)に向けた技術検討では、AI処理のネットワーク統合、In Network Computing(ネットワーク内コンピュートリソースの活用)、Ambient IoT、NTNなど、従来を超える多層的なネットワーク構造が想定されています。これらの分野は通信産業だけでなく、クラウド、半導体、AIプラットフォームなど多様な異業種にまたがります。したがって、6G時代の標準化は単なる技術規格の策定ではなく、異業種連携を前提としたエコシステム設計としての性格を一段と強めています。

実際、国際標準化の場でも6Gに向けた動きが始まっています。ITU-R(International Telecommunication Union-Radiocommunication Sector:国際電気通信連合 無線通信部門)では2023年に「IMT-2030」の発展枠組みを定めた勧告(Recommendation ITU-R M.2160)を策定・承認しました(7)。これに続き今後数年で6Gの技術要件や無線方式候補の提出・評価プロセスが進められ、2030年ごろの標準確定がめざされています。一方、3GPPにおいてもRelease 18以降で5G-Advancedから6Gへの橋渡しとなる研究課題が設定され始めました。2023年末には、5Gの高度化仕様であるRelease 19の凍結に続き、6Gを見据えた新機能の検討がRelease 20以降で本格化しています(8)。この過程では、標準化ワークショップにおける議論にベンダ企業のみならず垂直産業(自動車、IoTなど)や新興企業の参加が増えており、多様なステークホルダから数多くの提案がなされています。6Gは従来よりも幅広い関係者によってかたちづくられ、従来の通信産業の枠を超えたコンセンサス主導のアプローチが6G標準化の特徴になるとみられています。

また、北米を中心に業界主導の6G技術フレームワーク策定も進行しています。IEEEのFuture Networksイニシアチブによる国際ネットワーク世代ロードマップ(INGR)は、15の技術分野にわたる年次更新のロードマップとして2020年より策定が開始されました(9)。2022年版ロードマップでは5Gからその先への発展ビジョンが各種標準化団体や産業界の活動とともに示されており、技術的課題・解決策の検討や将来像の共有が図られています。このように、6Gの標準化はITUや3GPPといった公式の場だけでなく、IEEEや業界アライアンス(米国のNext G Allianceや欧州を主体としたNGMN、日本のXGMFなど)による将来像の議論が並行して進められている点も特徴です。6Gでは技術主導・実装主導の双方から多元的に標準化の方向性が模索されており、それらを統合していく国際協調の枠組みも新たな課題となっています。

さらに、他国で顕在化している5GのROI(投資対効果)の低迷という課題も、6G標準化における戦略の再考を促しています。6Gでは技術優位性だけでなく、事業展開や社会実装と整合した標準化が重要視され、標準仕様策定と実装(プロトタイピング)の並行プロセスやフィードバックがより求められるでしょう。言い換えれば、標準化を技術文書の合意形成プロセスにとどめず、市場や社会への波及効果まで含めた価値創造プロセスと位置付ける視点が不可欠となってきています。

標準化人材の要件と組織的対応

このように標準化活動が高度化・複雑化する中で、必要とされる専門性も広がりをみせています。従来重視されてきた通信プロトコルやネットワーク制御の知見に加え、クラウドアーキテクチャ、オープンソース開発手法、データガバナンスといった領域の知識が不可欠になりつつあります。加えて、標準化担当者には技術的専門性のみならず、異分野・異業種との連携を主導し、実装と規格(標準化文書)を橋渡しする能力が求められています。

そのため、企業や研究機関においても、標準化活動を専門部署だけに閉じるのではなく、開発・運用・事業企画など関連部門が一体的に関与するチーム体制を構築することが重要です。標準化を「文書化活動」ではなく「企業横断の知的インフラ整備」と位置付け、組織横断の視点で取り組む必要があります。また社内人材育成においても、国際交渉術や語学力のみならず、オープンソースコミュニティでの活動経験やプロジェクトマネジメント力など、実装と標準化の双方を理解し牽引できる人材を育成することが、6G時代に国際的主導権を握るための鍵となるでしょう。

結論――標準化の戦略的再定義

デジュール型標準化は依然として国際協調の基盤であり、異なる事業者間の相互接続性と公平な競争環境を担保する重要な枠組みです。一方で、デファクト型標準が台頭する今日において、標準化は単なる技術合意ではなく技術・市場・政策を統合する戦略的手段として再定義されつつあります。標準化活動の成果は、もはや文書や会合の中だけではなく、実装コードやその普及速度として現れるようになってきました。6G時代の標準化においては、実装能力とエコシステム構築力を併せ持つ組織こそが、国際標準の策定を主導し得る主体となるでしょう。本稿で述べたような実装主導型のモデルや産業横断の協調フレームワークを積極的に活用し、標準化の概念をアップデートしていくことが肝要です。標準化の戦略的再定義が今まさに求められており、それをいかに適応・先導できるかが、次世代の通信産業における競争力を左右するといえます。

■参考文献

(1) https://www.globenewswire.com/news-release/2025/10/13/3165327/24691/en/New-Report-Outlines-the-Standards-Blueprint-Shaping-6G-Networks.html

(2) https://www.ietf.org/runningcode/

(3) https://www.etsi.org/images/files/ETSIWhitePapers/ETSI-WP-65-NFV-evolution-Towards_the_Telco_Cloud.pdf

(4) https://www.space.com/spacex-starlink-satellites.html

(5) https://www.o-ran.org/about

(6) https://www.docomo.ne.jp/corporate/technology/rd/technical_journal/bn/vol33_3/006.html?icid=CRP_CORP_technology_rd_technical_journal_to_CRP_CORP_technology_rd_technical_journal_bn_vol33_3_006

(7) https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2023-12-01-IMT-2030-for-6G-mobile-technologies.aspx

(8) https://www.3gpp.org/technologies/rel-18

(9) https://www.comsoc.org/education-training/media-center/ieee-future-networks-roadmap-towards-6g