2020年2月号

挑戦する研究者たち

ありのままで臨み、自分の立ち位置を見出す

医学系学術雑誌LANCETでは2017年、難聴が認知症の主要なリスク要因の1つであるという報告が行われて話題となりました。あらためて「聞こえ」に対する関心が世界的にも高まっているといえます。「聞こえ」の問題というと、小さい音や高い音が聞こえなくなることだと考えられがちですが、困りごとの根本はそれだけに限らないようです。瞳孔などの聴覚とは無関係にみえる身体反応から聴覚の仕組みや、音の主観的な聞こえ方についての情報を分析する古川茂人NTTコミュニケーション科学基礎研究所上席特別研究員に最新の研究動向と研究者としてのあり方について伺いました。

古川 茂人 上席特別研究員

NTTコミュニケーション科学基礎研究所

生体反応から聞こえを読み取る

現在取り組んでいる研究を教えていただけますでしょうか。

研究テーマとして「感覚知覚の神経機構の解明」等と紹介されているのですが、主に聴覚のメカニズムの研究をしています(図1)。特に最近興味を持っているのは聞こえ方です。例えば、同じ音でも人によって聞こえ方が異なったり、同じ人が同じ音を聞いても状況に応じて聞こえ方が異なることはよくあります。また、耳の聞こえが悪くなったので検査をしたところ異常がないという、いわゆる「隠れ難聴」も聞こえ方の問題です。

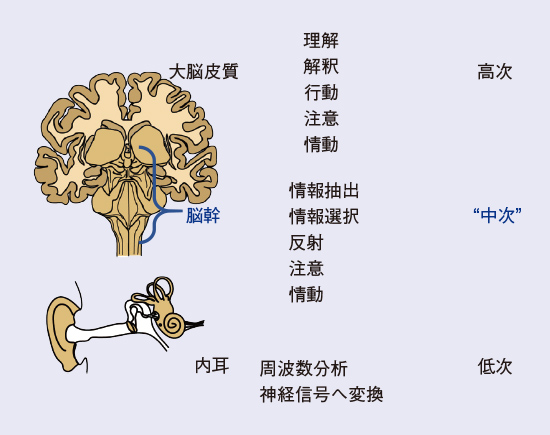

聴覚のメカニズムとしては、鼓膜や内耳から得られた信号が(低次処理)、脳、特に大脳皮質で認知、理解、解釈されている(高次処理)とよくいわれますが、耳と大脳皮質との間にある脳幹でもさまざまな処理が行われています(中次処理:造語)。音の高低といった基本的な情報を取り出すのは脳幹です。重要度を反映した情報の取捨選択等も脳幹で行っています。また、背後から呼ばれた声に反応してパッと振り返るといった全く意識に上らない行動についてもこの脳幹が重要な役割を担っています。

脳幹の働きに鍵があるのですね。

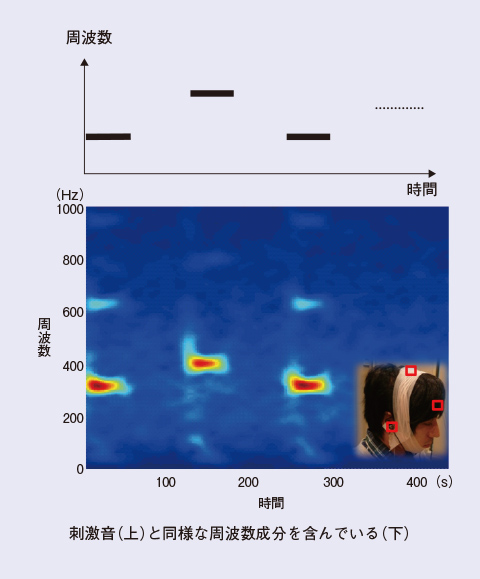

そこで、この脳幹で行われる中次処理に注目しています。こうした現象や脳のメカニズムの解析においては、実験動物の脳に電極を刺し込んで電流の変化を測定するかたちで行われることが多いのですが、人間の脳に電極を刺し込むわけにはいきませんので、脳波や眼球運動等の生体計測とコンピュータを使ったモデルにより間接的な方法で分析します。脳波についていいますと、例えば音を聞かせた際に脳波を測定すると聞かせた音に近いパターンの周波数成分が確認できます(図2)。この成分は脳幹に由来するものと考えられていますので、それを解析することで脳幹の活動を調べることができます。また、脳幹で覚醒レベルや注意にかかわる神経細胞群の活動と瞳孔の大きさが連動していることが分かっています。こういった測定と解析により、脳に電極を刺さなくても脳幹のはたらきにアクセスすることができます。まだメカニズムの解明にはほど遠いですが、さまざまな測定手法やモデリングを組み合わせることで、意識に上らないレベルで自然に起きている聴覚のはたらきを体の外側から見ることができると期待しています。

将来的にはどのような応用が考えられますか。

例えば音楽を聴いている状態を考えてみてください。その曲が好きかどうかは人それぞれですし、同じ人が聴いても、その時々で曲の楽しさは変わってくるでしょう。曲を聴いているときの生体反応を測ることで、人それぞれ、その時々の感じ方を客観的に測れるかもしれません。それが実現するのはまだまだ先になりそうですが、そのヒントは、「注意」と聴覚の関係を解き明かすことで得られるものと考えて研究をしています。

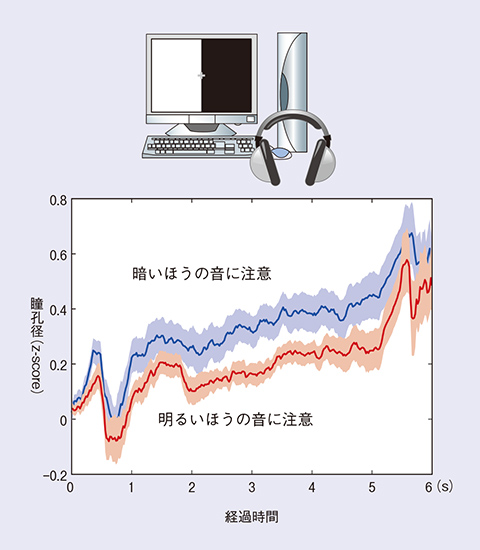

この「注意」に関して、今私のチームで取り組んでいる研究を紹介しましょう。例えば、瞳孔の測定により、どの音に注意を向けているか分かるようにならないかと考えています。実は、瞳孔は物理的な明るさだけではなく知覚される明るさでも変化するということが最近報告されました。私たちは、この現象は聴覚の注意にも応用できることを見出しました(図3)。実験では、被験者に左右で明暗の差がついた1つの画面を見せながら、ヘッドホンで音を聞いてもらいます。ヘッドホンの左右からは違う音が出ています。例えば「目を動かさずに、左の音に注意してください」と伝えると、目を動かしていないにもかかわらず、あたかもその方向を見ているかのように、注意を向けている方向の明るさに応じて、瞳孔の大きさが変化することが分かりました。この例では、画面の左側が明るい場合は瞳孔径が小さくなります。つまり、音に対して向けられている注意が、瞳孔変化として外側から見ることができるのです。この現象を利用すれば、複数の人が会話している場面で、人が誰の声に注意を向けているかが分かるようになるかもしれません。

外部からの刺激によって、本人の意図にかかわらず向けられている注意もあります。外因性注意と呼ばれるのですが、この研究はもっとチャレンジングです。「何に注意が向いてしまっているか」と聞いてしまっては本人がそれを意識することになってしまい、正確に測定することができません。この原理的な難しさから、音に対する外因性注意はあまり調べられていません。私たちは、外因的注意の評価にも瞳孔や眼球運動の測定が使えるのではないかと考えています。まだ十分に整理されてはいないのですが、新しい知見が得られてきています。

図1 聴覚情報処理の流れ

図2 脳幹由来の脳波(周波数追従反応)

図3 左右が明暗に分かれた画像の中心を見ながら一方の耳への音に注意を向けた場合の瞳孔径変化

自由度の高い基礎研究分野であるからこそ、オープンな態度で本質的な課題を探求する

なぜ研究者になろうとお考えになったのですか。

親の話では、子どものころから博士になりたいと言っていたそうで、幼いころから研究者へのあこがれがあったようです。高校、大学と進んで現実が見えてくると、その意識はいったん薄れてはきたのですが、大学卒業を控えて周囲が企業に就職していくのを見る中で、私は人とは違うことをしたいという気持ちがわいてきました。研究者を意識したのは、当時の指導教授の影響が大きかったと思います。私の在籍していた衛生工学科は、社会問題を解決する志向が強く、実際に、入学当初の私自身も環境問題に興味を持っていました。しかし、時間を経る中で、自身が取り組みたい社会問題がだんだん想像できなくなってしまいました。問題がないのに「問題がある」といって研究のタネをつくり出すのは抵抗があったので、純粋なサイエンスに魅力を感じるようになりました。ちなみに、聴覚に興味を持ったのは、大学で騒音を扱う研究室に入ったのがきっかけの1つです。学科のメインストリームとなる研究は下水道や水処理、大気汚染等に関するものでしたが。

研究していて良かったと思う瞬間はどのようなときですか。

人間の脳は複雑ですから、神経の反応を調べても、その結果も混とんとしています。仮説を立てても、実験結果からその仮説が正しいか否かを明確に示すことができないことが多いです。しかし、解析方法を試行錯誤する中で、複雑な脳の神経の反応であっても、工夫次第で混とんとしたデータの中から何かが見えてくることがあります。これができたときは一番気持ちが良いです。そこで見えてきたものは自分がこの世で初めて見るものです。似たような先行研究があったとしても、その現場で自分が計測したデータは自分しか持っていないものですし、解析方法を選択するのも自分ですから。

研究や解析手法を考案するためになさっていることはありますか。

何事でも、まず目標を決めて、その目標のために課題をブレイクダウンして、今しなくてはいけないことに取り組むべき、とよく言われます。それは間違いではないでしょうが、一方でそういったステップをあまり気にしすぎないようにしています。基礎研究では、ステップの途中で面白いものに出会ったら、ちょっと面白いからやってみようという感覚がないといけないと思っています。研究の現場では想定外の何かが常に起きます。これに自分のちょっとした発想を活かすことが、独自性のある研究につながるのではないかと思います。

その一方で、自分の反省からいうと、活動が発散してしまう、あるいは目の前の細かいことや意味があるのかどうかも分からないことにこだわりすぎてしまうことがあります。そういうこだわりは研究者の資質として重要ですが、その小さいことは単なる小さいものなのか、あるいは本質的な重要さが宿っているものなのかを常に問いながら研究を進めていくことも大事だと思います。

基礎研究の分野は非常に自由度が高いです。ところが、それだけに何をすべきかを決定する責任が自分にある点が、実は結構なプレッシャーとなります。専門性を活かして細部にこだわる学術的な研究をしていても良いし、あるいは上層部からの期待にこたえようと分かりやすい大きな成果をねらいにいくこともできます。どちらも研究者に求められていることでもありますが、最終的に会社、社会や学術に貢献するためには、本質的に重要なことをしなければいけないと思っています。

ただ、本質的重要性といっても、社会問題の本質的解決をめざすものもあれば、宇宙の原理を解くといった意味での本質的問題もあります。自分のオリジナリティや専門性があるからこそ見えてくるものもあるでしょうが、同時に、社会の多くの人が漠然と抱えている問題の中に本質的課題が眠っているということもあります。ですから、自分が解くべき課題についてはあまり思い込みすぎず、オープンでありたいと思っています。

振り返って分かる。自分の立ち位置は「後付け」である

後進の研究者に一言お願いします。

研究を続けていくと、しんどいと思うときはあります。動物を使った生理実験をしていたときには単純に体力的にもきつかったですし、細胞をみるような細かいことをしていたときは先の見えない不安がありました。そのように煮詰まってしまったときは、何か違うことをする、あるいは模索するのも手です。例えば、研究のコミュニティや仲間と一緒に何かを考えることで見えてくることもあります。雑談のような議論であっても、ほかの人は何を面白がっているかが分かることで、自分の立ち位置を知ることができます。自身のあるべき姿をあまり決めてしまわずに、自分はこういう人間なんだと知ることができれば、生きる道が分かってくると思います。

このような立ち位置や生き方はあとで振り返ってみて初めて分かるのかもしれません。研究者としての仕事はさまざまです。論文を書くだけでなく、人にものを教えたり、研究所や学会といった組織の運営をしたりするのも研究者の役割の一部です。そのときは面倒だと思っていても、請われるままに役割をこなすうちに、自分はこういう人間なんだとある日気付くこともあります。こういうと、自分自身がコントロールする要素はないように思われるかもしれませんが、研究者になる人は個性が強いでしょうから、あるがまま、言われるがまま状況に任せていても、結局自分のポジションはそう簡単には変わらないと思います。

若い人との面談でも、人はあまり変わらないから良くも悪くもそれを受け入れたほうが良い。何をしていても自己肯定感は得られると思うと伝えています。研究者に向かって「それは違うから別の方向にいきなさい」とアドバイスしてもまずうまくいきません。それよりはうまくいっていることを伸ばして、そのうち面白い結果が得られるのではないかと伝えています。ありのままの自分で臨みながらも、周囲と一緒に考えたり互いに助けあったりすることで、結果としてそれぞれの人が力を発揮することになる、こうしたやり方が良いと思っています。

研究者とは社会にとってどんな存在でしょうか。

基礎研究者というのは、ある意味で僧侶のような存在かもしれません。僧侶は、修行はするけれど、その修行は野菜をつくって腹をふくらませることに直ちに役立つわけではありません。しかし、信者が寄付をするのは、その修行に何かありがたいものがあるからです。基礎研究者の取り組む研究(修行)は、直ちに世の中の役に立つわけではないかもしれません。しかし、研究によりそれまで見過ごされていたり、漠然としていた事物が解明されて具体的に見えるようになれば、それを世の中の役に立てようと考えてくれる人たちが現れてきます。また、世の中の課題に対峙しているときに、それを一歩離れて抽象的に見つめ直してみることで、解決の糸口が見つかることもあります。僧侶の修行も研究もまさに抽象的な世界と現実の世界の行き来であり、私たちの責任はそこにあるのではないかと思うのです。僧侶といっても、修行僧のように俗世間と一線を画したものもいれば、社会に溶け込んで生活をしているものもいて、世界をつないでいます。研究者にもいろいろなあり様があると思います。それぞれが、自分のあり様も考えながら研究を通して社会に貢献するのが良いのではないでしょうか。

今後の展望をお聞かせください。

聴覚研究といえば、これまでは、音に含まれる情報を正しく聞き取る精度とそれを裏付ける機構についてが主なターゲットでした。私は、聞き取りの「精度」ではなく、日常生活の中で知覚している聞こえの「中身」や「質」を、なんとか研究の俎上に載せられないかと考えています。主観的な聞こえを評価するのは一筋縄ではいきません。知覚・行動・感覚神経系・自律神経系やその密接な相互作用の働きを調べ、理解していく必要があると考えています。幸い、眼球運動・瞳孔や脳活動といった生体反応を計測する装置は急速に進歩しています。また、人工知能ブームにもみられるように機械学習技術の進展は目覚ましく、神経科学も解析やモデリングにおいてその恩恵を受けています。今回はお話ししませんでしたが、こういった新しい技術も取り入れて、これまで未知であった「聞こえ」のメカニズム解明に挑んでいきたいと思っています。すでに興味深い結果も得られています。メカニズム解明だけでなく、人間にとって聞こえやすい音を評価・設計できる技術をめざして発展させていきたいですね。それから、社会的なインパクトを与えるような成果を上げたいと思う一方で、自分だけにしか面白さが分からないような研究もそのうち手掛けたいとも思っています。わがままかもしれませんが、自分自身が面白いと思えることがないと、研究者としてはつまらないですからね。

■参考文献

(1) 古川・山岸・LIAO・米家・大塚・柏野:“身体反応に現れる「聞こえ」とそのメカニズム,”NTT技術ジャーナル,Vol.27,No.9,pp.13-16,2015.