2019年12月号

挑戦する研究者たち

人と人のあいだの想像力が私たちのウェルビーイングを創造する

AIやVR等、急速な技術革新によって、働き方をはじめ社会のあり方の変容を実感する昨今、これらの劇的な変化はライフスタイルを多様化させています。また、 超高齢社会である日本では、2040年には1億1000万人程度に人口が減少し、65歳以上の人口は約3割に達するといわれ、かつてない人口構造が予想されています。こうした中、テクノロジは私たちの生活にどのような影響を与えるのでしょうか。触覚通信や身体的コミュニケーションの研究を行う、渡邊淳司NTTコミュニケーション科学基礎研究所上席特別研究員に、私たちのウェルビーイングとそれを支える取り組みを伺いました。

渡邊 淳司 上席特別研究員

NTTコミュニケーション科学基礎研究所

「伝わる/伝わらない」を超えて人と人のあいだに生まれる「何か」を求めて

現在、行っている研究について教えていただけますか。

私は主に、触覚とコミュニケーションに関する研究開発、そのほかにも、人間のウェルビーイングについてのワークショップベースの取り組みを行っています。最近は、身体的な感覚が生み出すコミュニケーションについて、そしてそれがどうウェルビーイングにつながるのかが気になっています。現在行われている感覚の研究の多くは「AからBへ刺激を伝える」という感覚伝達が中心になっています。しかし、私は「伝わる/伝わらない」を超えて、人と人のあいだで「何か」が生まれる、特に身体的な体験によって「何か」が生まれる共同的な身体性に興味を持っています。

例えば、スポーツ中継であれば、パブリックビューイングなど、スポーツの観戦者が集まる「場」が興味深いです。「場」の研究はこれまでもたくさんありますが、それをスポーツ観戦という文脈でもう一度とらえ直したいと考えていました。別の言い方をすれば、スポーツを人と人を結び付ける手段だと考えたときにいったい何ができるのかということです。素晴らしいプレーを共に目撃した高揚感、盛り上がりのポイントが一致したときの一体感、誰かと一緒に見られて良かったという感傷的な気持ちなど、そこから「他者と共にある」ということをもう一度考え直したいなと。

スポーツ観戦の研究活動の1つの例として、NTTサービスエボリューション研究所の林阿希子研究主任、東京工業大学の伊藤亜紗准教授と共同で行っているスポーツ・ソーシャル・ビュー(Sports Social View)というプロジェクトがあります(1)。このプロジェクトは、スポーツの競技の質感を抽出し、それを身体的な別の体験に変換し、目の見えない方と共有するというものです。具体例を挙げると、柔道の場合、 晴眼者2名が柔道の選手役として1枚の布の両端を持って道着を引くように引っ張り合い、目の見えない方が布の中心付近を握ることで、目の見えない方は柔道の試合で起きている力の駆け引きといったものを感じるというものです。この取り組みの面白いところは、観戦者が完全な受け身ではないということです。晴眼者は選手の動きを見ながら身体感覚への変換を行い、目の見えない方も激しく引っ張られながら、布を離さないように手で追いかけるという、能動的な側面があります。晴眼者、目の見えない方が一体となって試合を再現している、もしくは新たに試合をつくり出しているといったほうが正しいかもしれません。このことをプロジェクトでは「生成的な観戦体験」(Generative Viewing)と呼んでいます。

ほかにも、最近始めた研究の中で、食の場のあり方について考えるようになりました。誰かと一緒にご飯を食べるということは、毎日行う共同的な身体体験だといえます。外食でも、例えば、すき焼きを食べに行くと、食べる側だけではなく、焼き手と呼ばれる方がいて、匠の技で肉を美味しく調理し、絶妙なタイミングで提供してくれます。焼き手の方は、ただ食事を提供するだけではなく、食べに来た方とインタラクションしながら、うまく食体験の場をつくり出します。スポーツ観戦も食体験も、試合の流れや食事の内容など大まかな流れは決まっているのですが、ただそれを音声で観戦したり、ただ食事が配られるのを待つ、というように受動的にかかわるのではなく、仲介者を介して主体的にかかわり、共にありながら自律的な満足につながる場を一緒につくることが重要だと考えています。

情報通信技術の研究へ広げて考えることも可能で、通信によって遠くの人と人を結んで、遠隔で一緒にスポーツ観戦をしたり、誰かがご飯を食べている感覚やその存在を実感できる仕組みをつくることで、新しいかたちの「共にある場」を実現することができます。もちろん、それはヒト・モノ・コトがデータ化された、サイバー空間の中の誰かと共にあることも含むことになるでしょう。

人とかかわることは研究を進める中でどんな意味を持つのでしょうか。

2019年4月に「情報環世界」(2)というテーマに関して、研究者、アーティスト、デザイナーなど多様な分野の専門家が17名集まって、5カ月間ひたすらそのことについて議論したり、ワークショップを行った結果をまとめた、『情報環世界』という本を上梓しました(図1)。この情報環世界に関する研究会は、東京都新宿区初台にあるNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]のトークイベントに登壇した5人がコアメンバーとなって、一緒に探求の時間を過ごしたら興味深いであろうメンバーをそれぞれが誘い合い、固定メンバーで5カ月、計10回の会を行いました。その中でさまざまなワークショップを行いました。例えば、参加者どうしの価値観の違いを認識し、共感したり、その違いを実感するワークショップは以下のようなものでした。各参加者が自分のウェルビーイングに関する要因を3つずつ書いた紙を抽選箱に入れます。参加者は1人ずつ登壇して、抽選箱から紙を引き、引き当てた紙に書かれた内容に従って、その人になりきってウェルビーイングの3要因の話をします。すると、登壇者は自分では思いもよらない価値観が口から出てくるという体験をしますし、自分のウェルビーイングを代弁したもらった人はまた別の解釈を得ることになります。こうしたワークショップも含め、1冊の本にまとめました。本のタイトルとした「情報環世界」という言葉は造語ですが、環世界というのはすでに存在する言葉で、ある生物が経験している特有の知覚・運動の世界のことを指します。例えば、ダニを例に挙げれば、ダニには視覚も聴覚もほとんどなくて、嗅覚と温度感覚のみで自分にとって大切なものを選び取って生きています。そこでの知覚と運動の連関でつくられるのがダニの環世界です。人間どうしであってもそれぞれ異なる環世界の中で生きていますが、異なるからこそ、そのあいだに新しい「何か」を生み出せるのだと思います。

図1 情報環世界

主観と客観のバランス感覚を磨く

人の心のあり方とか人そのものに着目されて研究を進めていらっしゃるのですね。

実験をして論文を書くという、いわゆる科学技術の研究は、その成果の活用も分かりやすいものになります。一方、現在の私の取り組みの多くは、外から見るとその成果は分かりづらいかもしれません。そのため、社会の基準、外的規範から意味付けをする以外にも、できるだけ客観性を保ちながらも自身の内的な規範から価値を表明する必要が生じます。自らが研究のコミュニケータとなりつつ、価値を説得する。この内外の規範をバランスよく取り入れることは大切なことだと思います。

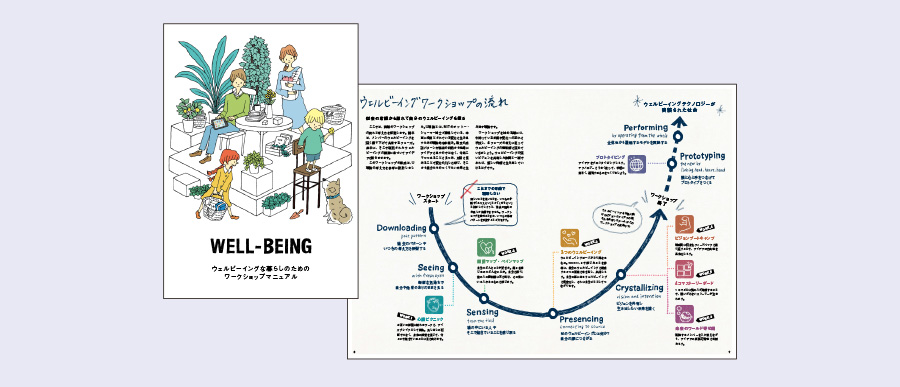

ウェルビーイングの研究においても同じような側面があります。主観的な満足感と外部から見たときのデータや評価をバランスよく取り扱うことが重要です。そもそもウェルビーイングとは何かということがありますが、それについては私がかかわっている科学技術振興機構 社会技術研究開発センター「人と情報のエコシステム」研究領域の「日本的Wellbeingを推進する情報技術のためのガイドライン策定と普及」プロジェクトでまとめた「ウェルビーイングな暮らしのためのワークショップマニュアル」をご覧いただくと分かりやすいかもしれません(3)。プロジェクトでは西洋的な個の主観的幸福に着目したウェルビーイングの設計だけではなく、日本特有の価値体系に着目し、それに情報技術をどのように取り入れるか、また、日本特有のウェルビーイングの問題に情報技術がどうアプローチできるか模索してきました。

このマニュアルに掲載しているデータに興味深いものがあります。自身のウェルビーイングを決定する3つの要因は何か? 1300人の学生を対象に調査をしたものです。私たちがウェルビーイングを感じるときの要因は、主に次の3つに分類することができます。個人に関すること「I」、他者との関係に関すること「We/Society」、それらを超越した「Universe」です。「I」の要因は例えば、自分で決定し行動できていると感じる自律性や、自分の能力の認知に関する有能感や達成感といったものです。「We/Society」の要因は、思いやりや感謝のほか、組織や会社などにおける良好な人間関係といったものです。そして、特定の関係性を超えた全体的視野で見たときの世界のあり方、平和や意義、社会的責任などが「Universe」の要因です。学生1300人が3つずつ挙げた要因を「I」「We/Society」「Universe」のカテゴリの組み合わせとして分けてまとめてみたところ、すべて「I」の人(I/I/I)は全体の37%で、残りの約6割の人は「We/Society」の要因を1つ以上挙げました。このような結果は、日本の学生にとっても他者とのかかわりはウェルビーイングの重要な要因であることを示唆しています。

他者とのかかわりがウェルビーイングにつながるとすれば、人とのかかわり方は重要ですね。

上記の冊子では、私たちの暮らしの中でウェルビーイングについて考え、ウェルビーイングという基準から問題解決を志向するワークショップについても書かれています(図2)。これは家庭内での摩擦から製品開発の現場まで、さまざまなシーンを想定しています。ワークショップでは、その場にいる人たちの緊張を解く、比喩的にいうと、その場を耕すワークとして、お互いの鼓動を手の上の触感として感じる「心臓ピクニック」というワークを行います。これは良し悪しの判断ではなく、身体の感覚を通じて、今ここで起きていることに目を向けることを目的としています。次に「偏愛マップ・ペインマップ」というワークを行い、自分の内に感じている好きなことや痛みを言語化します。同時に、他者の価値観に耳を傾けて、その場にいる人の多様さを感じます。次に前述した「3つのウェルビーイング」のワーク では、自分の感じていることを3つの因子に抽象化していきます。

そして、今度は、自身の中から外在化された因子を起点に問題に取り組みます。「ビジョンブートキャンプ」では、短時間に何度もフィードバックを繰り返し、アイデアの方向性を具体化し、「4コマ ストーリーボード」では4人で各コマを描くことで思いがけないストーリーが生まれることを目の当たりにします。「未来のワールド寄せ鍋」では、メンバーを入れ替えながら議論を行うことで、多角的な視点からアイデアの実現可能性を追究します。この一連のワークショップの手順は、一度、各人のウェルビーイングや心が感じているものに立ち戻り、その場に素材として共有したうえで、問題を解決していくというものです。これは、問題にフォーカスし、それを効率的に解決しようとするアプローチとは大きく異なるものです。今後は、日本だけではなく、文化や価値観の違う海外での実験的な実施、そのための人材開発やツールの開発、そして、ウェルビーイングを軸とした社会デザインのためのコミュニティ拠点の構想などを予定しています。

図2 ウェルビーイングワークショップの流れ

「何か」を生み出すためには?

このような発想はどこから生まれてくるのでしょうか。

自分に強いはっきりとした動機があるというよりは、なんとなく「これはやるべきではないか」と内なる誰かから仄めかされている感覚です。最初はやるつもりがなかったとしても、取り組んでいるうちに気が付くこともあります。例えば、食体験の研究は、特にかかわるつもりはなかったのですが、さまざまな状況からやらざるを得なくなった、というのが実際のきっかけですが、やり始めると、自分がやってきた触覚やウェルビーイングとも深くかかわるものだということに気が付きました。私の場合、明示的なゴールありきで研究を始めているわけではなく、研究対象と向き合ったときに少しでも「何か」が生まれると感じたならば、それを仮定して対象にかかわり、事後的に、最初に感じた「何か」とはどのようなものであったかを考えます。

後進の研究者の皆さんに一言お願いします。

何より、良い仲間を持てるといいですね。先にお話しした本、『情報環世界』を上梓できたのは、共著者の4人がいたからです。途方もなく大きなことも、この人とだったら一緒にできるとか、この人のためだったらできる、と考えられることがありますよね。それに、大きな課題に挑むのであれば、研究分野は近くなくても良いし、むしろ遠いほうが良いと思います。それから、仲間が外の人に説明しやすい人になることも、時には必要かもしれません。外部の人にきちんと研究内容を伝えるには時間がかかります。そうだったとしても、誰かが「うまく説明ができないけれど、重要なことをやっている人」ということが間接的にでも伝われば、また別の可能性が広がります。しゃべるのが難しければ印刷物を作成しても良いかもしれません。

最後にですが、被害者意識を持たずに研究や仕事に臨むことが大切だと思います。誰かから何かをやらされているとか、何かしてあげたのに見返りがないとか、自分と他人を制御・被制御、投資・見返りという視点で見てしまうと、そのあいだに「何か」が生まれることはありません。研究とは、もちろん、個人の能力を基盤にしながらも、他の研究者や異分野の友人、そして社会とのあいだで新しい「何か」を生み出していくことだと思います。そのための態度を忘れないことです。

■参考文献

(1) 林・渡邊・清水:“スポーツ・ソーシャル・ビュー──スポーツの本質を抽出し身体感覚で共有するインクルーシブなスポーツ観戦、”NTT技術ジャーナル、Vol.31, No.12, pp.29-32, 2019.

(2) 渡邊・伊藤・チェン・緒方・塚田:“情報環世界──身体とAIの間であそぶガイドブック、”NTT出版、2019.

(3) http://wellbeing-technology.jp/