2022年11月号

挑戦する研究者たち

一発逆転でなくていい。しっかり正しく追究すればその知識の蓄積が貴重な貢献となる

世界聴覚白書によると、2050年まで世界で約25億人(4人に1人)が難聴を抱える可能性があるといいます。また、難聴は認知症発症の主な危険因子とされています。聴覚は環境を把握し、コミュニケーションを成り立たせるために欠かせない情報処理機構であり、感情に直結する感覚世界を構成する重要な要素でもあります。「聞こえ」のメカニズム解明に挑むNTT コミュニケーション科学基礎研究所 古川茂人 上席特別研究員に研究活動の進捗と研究者としての姿勢を伺いました。

古川茂人

上席特別研究員

NTT コミュニケーション科学基礎研究所

聴覚の「中次」情報処理を追究

2年ぶりのご登場ですね。現在、手掛けていらっしゃる研究の概要と進捗をお聞かせいただけますか。

一般的に、基礎研究の活動において2年というのはとても短いもので、この2年間で一気に課題解決に至ったような進捗という点で、お伝えできることはあまりないかもしれません。しかし、研究活動は続けていますので、わずかでも進んだことや新たに始めた共同研究などをご報告します。

私は、聴覚の心理物理学・神経生理学を中心に、快適なコミュニケーションを支える感覚知覚メカニズムの研究をしています。聴覚情景分析メカニズム、生理機能の計測・評価・モデリング、聞こえの困難のメカニズムと評価を手掛けるほか、感覚知覚や心的状態にかかわる神経の働きの解明をめざしています。同じ音でも人によって聞こえ方が異なる、同じ人が同じ音を聞いても状況に応じて聞こえ方が異なるといった「聞こえ」の違いにも興味を持っています。これにより人と他者・社会・環境を快適につなげる技術の基盤の提供をめざしています。

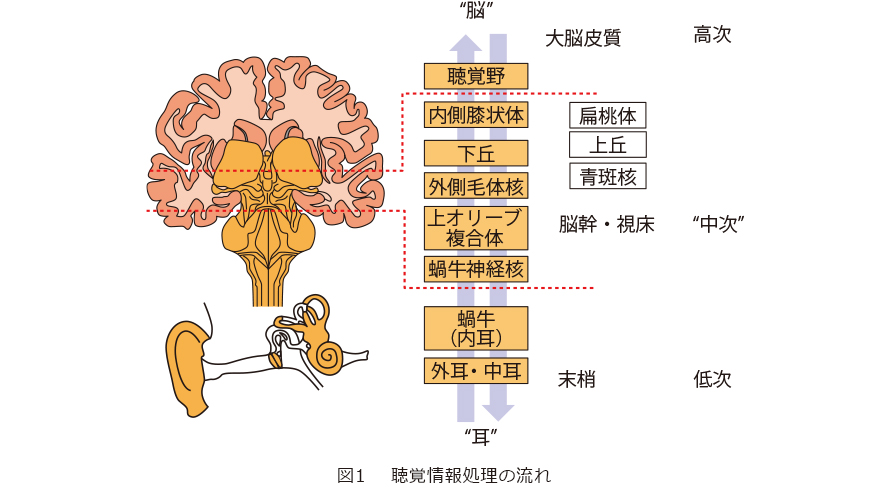

聴覚のメカニズムは、空気の振動である音が鼓膜や内耳により神経信号に変換され(低次処理)、それが脳に伝わり、特に大脳皮質で認知、理解、解釈されている(高次処理)と思われがちですが、実は耳から得られた信号は大脳皮質に伝わる途中で脳幹を通過しており、その脳幹の中でも多段階な処理が行われています(中次処理:造語;図1)。例えば、音の高低等の基本的な情報の抽出や、重要度を反映した情報の取捨選択の一部も脳幹で行っていると考えられています。

私は、この脳幹で行われる中次処理に注目して、脳波や眼球運動等の生体計測とコンピュータを使ったモデルにより間接的な方法で分析しています。例えば音を聞かせた際の脳波を測定すると、聞かせた音に近いパターンの周波数成分が確認できます。この成分は脳幹に由来するものと考えられていますので、それを解析することで脳幹での周波数分析に関連する活動を調べることができます。また、脳幹における覚醒レベルや注意にかかわる神経細胞群の活動と、瞳孔の大きさが連動していることが分かっています。こういった測定と解析により、脳に電極を刺さなくても脳幹の働きにアクセスすることができます。さまざまな測定手法やモデリングを組み合わせることで、意識に上らないレベルで自然に起きている聴覚の働きを体の外側から確認できると期待しています。

前回お話しいただいた「注意と聴覚」というキーワードはユニークですね。

例えば、音楽を聴いている状況を考えてみましょう。その曲が好きかどうかは人それぞれですし、同じ人が聴いてもその時々で曲の楽しさは変わるでしょう。音楽を楽しんでいる背景には、つい意識が向いてしまうフレーズや、逆にスムーズながらも飽きさせない仕掛けや気付きがあったりします。曲を聴いているときの生体反応を測ることで、人それぞれ、その時々の感じ方を観察できるようにしたいと考えています。いろいろな切り口はあるでしょうが、例えば、瞳孔の測定により、どの音に注意を向けているか分かるようにするのはその一歩にならないかと考えています。先行研究によって、瞳孔は実際に視線を向けなくとも、注意を向ける方向の物理的な明るさでも変化することが明らかとなっています。私たちはこの現象を聴覚の注意にも応用できることを見出しました。

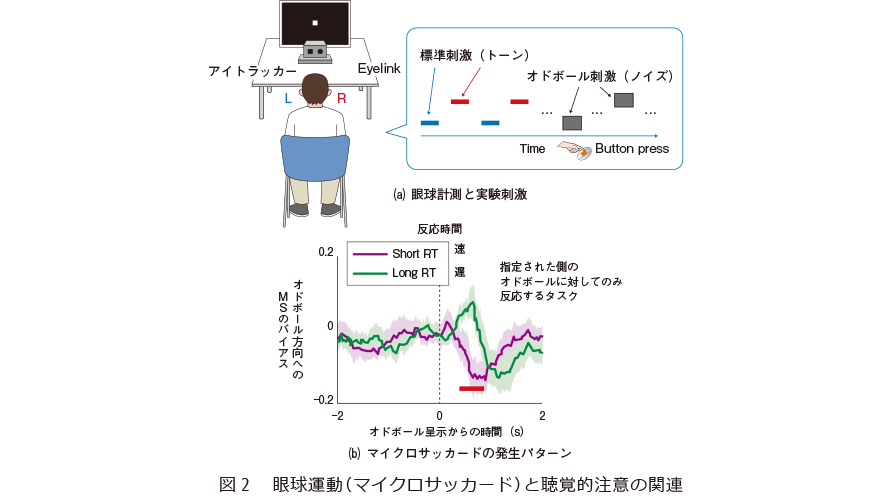

また、瞳孔だけでなく、無意識に生じる微小眼球運動(マイクロサッカード)も視覚刺激や聴覚刺激に対する注意と関連するような反応をすることが知られています。このマイクロサッカードと聴覚の空間的注意との関連について実験を繰り返しながら調べたところ、聴覚の注意の方向に応じてマイクロサッカードの発生パターンが変動し、その特性が聴覚タスクの成績とも関連することを発見しました(図2)。マイクロサッカードと視覚的注意の関連は多くの研究で示されていますが、聴覚的注意の方向や聴覚系の情報処理とも関連することを示したといえます。

今後の方向性の1つとしては、人の注意状態を外部からの観測により推定する技術の確立があります。パーティー会場のように、多くの人があちらこちらで会話しているときに、どの声に注意を向けているのかといった情報を眼から読み取れるようになるかもしれません。人がその時々に応じて注意を振り分けるメカニズムを解明し、その時々に応じて適切な情報を提示する技術につながることも期待しています。

音を認識するために訓練された人工ニューラルネットワークが脳における音の表現と類似した表現を獲得することを発見

学術的にも大きなインパクトのある新たな研究にも着手していらっしゃるそうですね。

前にご説明したように、哺乳類の脳では、音が耳に届いてから認識されるまでに、脳幹から大脳皮質にいたる多段階の処理で音の特徴が分析されます(図1)。例えば振幅の緩やかな変化(振幅変調)は、音の認識に重要な手掛かりとなる特徴の1つです。神経生理学ではこれまで神経細胞が「どのように」振幅変調を表現しているのかについて、聴覚神経系における多数の脳部位について明らかにしてきました。

しかし、神経細胞が「なぜ」そのように振幅変調を表現するようになったのか(必然性はあるのか)、という疑問については、同様な実験を重ねても答えに到達することはできません。神経細胞の性質と進化の過程との関係を、一般的な実験的アプローチでは確かめることが原理的に難しいからです。私自身も、振幅変調とは別の特徴について、脳幹の神経細胞の特性を調べたこともありますが、どんなに頑張っても「どのように」の一端を掴むだけで、「なぜ」の問題には迫れないことにフラストレーションを感じていました。

一方で、最近では、人工ニューラルネットワークを用いることで、自然で複雑な音の波形から直接その音のカテゴリなどを認識できるようになってきました。幸運にも、この分野に明るい意欲的な研究者と組むことができ、この人工ニューラルネットワーク技術によって先ほど述べた疑問にアプローチしました。人工ニューラルネットワークの中でも、特に深層ニューラルネットワーク(DNN)は多数の素子―これは生物では神経細胞に相当します―からなる多数の層が縦列した構造をしている点で、聴覚神経系(図1)と同様な構造を持っているといえます。しかし、DNNはその点以外は、聴覚系の具体的な神経回路を模擬したものではありません。

私たちは自然音の分類課題のためにDNNを訓練したうえで、そのDNNにさまざまな変調周波数を持つ音を入力し、DNNを構成する個々の素子ごとに出力を調べました。動物の脳の神経生理学実験に用いられるパラダイムをそのままDNNにも適用したわけです。その結果、素子によっては特定の変調周波数にのみ強く反応することや、その反応特性が、処理段階が進むとともに規則的に変化することなど、動物の聴覚神経系について過去の研究で報告されているものと同様な性質がDNNに発現していることが分かりました。

また、DNNの訓練が進む過程で脳との類似性が徐々に獲得されること、音の認識精度が高いDNNほどその類似性が高いこと、自然音の認識において、訓練しなかったDNNでは類似性がみられないことも分かりました。これらは動物の脳において観察されてきた振幅変調の表現も、音の認識に適した性質が進化してきた過程で合理的に獲得されたものであるという可能性を示唆するものといえます。この結果は、これまで地道に神経系の特性を調べてきた生理学者にとっても、勇気を与えるものではないかと思っています。今のところ、振幅変調に対する反応を見ているのみですが、方法論は一般性がありますので、今後はさまざまな方向に発展していくことを期待しています。

長きにわたり研究されてきた分野を前進させたとは素晴らしいですね。また、社会的意義のある共同研究もなされていると伺いました。

2021年から静岡県立総合病院とともに難聴や人工内耳を装用している方の音声・言語認知の共同研究を始めました。難聴者における聴覚機構の態様を明らかにし、音声知覚・言語発達の個人差の背後にあるメカニズムを解明することを目的としています。

最近ではデジタル補聴器、人工内耳という補聴機器が普及しています。特に、先天的に聴覚に障がいがあっても乳幼児期早期に人工内耳を装用すると、健聴児と同様に音声言語を獲得できることが実証されています。しかし、音を知覚し、ことばを認知するまでの過程にはいまだ不明な点が多く、人工内耳が与える電気信号から語音認知に至るまでの情報処理や発声・歌唱能力とのかかわりについて、その脳のメカニズムや発達の過程は解明されていません。このため、補聴技術の効果を最大限に発揮するために何をすべきなのか、何ができるのか、研究の余地は大きいのです。医療と脳科学の両面から研究者が協力して研究を充実させることが期待されています。このような状況の中で、新生児聴覚スクリーニング検査や難聴児支援についての先進的な取り組みを展開し、難聴児の多様なデータや対応実績がある医療機関と、聴覚メカニズムや幼児言語発達プロセス研究に取り組むNTT研究所とが手を組めたことは、意義深いことだと思います。先ほどご紹介した瞳孔・眼球運動やモデリングに関する研究もここで活かされる可能性があります。こういった複合的、多角的な共同研究により、人間の聴覚メカニズムの本質的な解明を進められると期待しています。もちろん、その科学的なエビデンスに基づいて、将来的には難聴に対するサポートを多くの方に提供したいです。

本質を突く、教科書に載るような貢献したい

ポスドク時代を含めれば約30年の研究活動を通じて実感していることをお聞かせください。

前回、幼いころに将来は博士になろうと思っていたとお話をしました。その当時は、博士はどんなことでもこたえられる存在だと思っていましたが、今となっては、必ずしもそうではないと実感しています。例えば、難聴といっても、人間の認知や行動はさまざまなメカニズムの積み重ねで成り立っているわけですので、聴覚に関する知識だけでは、難聴者の困りごと全体をカバーできるとはかぎりません。仮に私に何らかの知識があり、何に問題があるのかが推定できたとしていても、実際に難聴でお困りの方の問題をすぐさま解決できるわけではありません。現実社会の問題を本当に解決するには政治や教育等も含めてさまざまな力が働きます。そういった意味でも広い視野が必要であると知りました。だからこそ、さまざまな分野の研究者どうしの横のネットワークを持ち、そこから得られる視点や知識は私にとっては必要です。もちろん、私の専門領域の知見がお役に立つならそのネットワークに貢献したいと考えています。

研究はやってもやっても終わらないものです。1つずつのポイントが「こうかもしれない」と分かることはあっても、それですべてを理解できるとは到底思えません。もちろん知りたいと思って追究しているのですが、一気に氷解するようなことはほとんどないのです。ちょっとやそっと研究をしたからといって真に何かが解明されるほど甘くはないなと実感しています。ですので、研究には地道な継続が必要だと思っています。

一方で、限界を感じて目先を変えて違う研究をしてみようとすることもあります。それがいい方向に進むときもあれば、やはり本質的に重要な問題から離れていくと感じることもあります。今になっても悩みながら活動しているというのが正直なところです。

このように、至らなさを常に感じながらも、私は基礎研究者として長期的にインパクトのある研究を手掛ける研究者でありたいという願望はあります。長期的なインパクトといってもいろいろなかたちがあるでしょうが、一言でいえば、教科書に残るような研究をしたいですね。アッと驚くような発見にも憧れますが、地味だけれども長々続けて1つの体系を築くような研究もそれと同じくらい重要だと思っています。

研究者としての強い信念を感じます。研究活動において日頃から心掛けていることは何でしょうか。そして後進の研究者の皆さんに一言お願いします。

研究活動において、一発逆転はなくていいと思っています。「あいつ、まだ同じようなことやっているな」と言われようとも、学術的に本質的な疑問に答えるようにしっかり正しく追究していくと、その知識の蓄積は学術的に貴重な貢献となります。教科書に載り長く引用されるような研究はそういう地道なものでしょうし、それができている研究者を尊敬します。

「本質」といってもその姿は1つではなく、立場や背景によっても異なるものだと思っています。どれが良い・悪いとは言えない中で迷ったときは、私は例えば「これを追究したら誰の喜ぶ顔が想像できるだろうか」と思いめぐらして、視点を変えて考えることもあります。この「誰」というのは隣にいる同僚の研究者、学会の偉い先生、あるいは歴史上の偉人だったり、特定の人ではなくても、社会の中で何か困っている人だったりもします。

さて、私は上席特別研究員としての研究者と、人間情報研究部長としてのマネジメントの2つの立場を持っていました。研究者としての立場と、マネジメントの立場の折り合いをつけることが難しいのではないかと聞かれることもあります。確かに、自分自身の考えが基準となる研究者と、他者や組織のあり方を考えるマネージャーとは、自分の中で対立することもあります。ですが、マネジメントの立場に立つことで見えてきた研究テーマもあり、それをきっかけに自分の世界が広がることもありました。結果的には、相乗効果もありましたので、研究者としてもありがたい機会をいただいたと思っています。

最後に、後進の研究者の皆さん。先輩方をうまく活用してください。指導する側、される側というだけではなく、自分自身やチームを高める手段として、先輩方の知識や経験や人脈も利用していただければと思っています。