2025年2月号

For the Future

観光地経営の現在地と観光DX-前編-

2023年5月の新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行以降、日本国内の観光産業は全般的に上向きの兆しがみられ、コロナ禍前のペースを取り戻しているようにもみえます。昨今の円安基調も相まって、海外から日本を訪れるインバウンド観光客は、大幅な増加傾向にあります。引き続き、政府主導の地方創生を目的とした新たな経済対策なども期待されています。直近、2024年9月の訪日外客数は、287万2200人で、前年同月比では31.5%増、2019年同月比では26.4%増となり、8カ月連続で同月過去最高を記録しています。また円安の影響もあって訪日客の消費額も増えていて、日本経済新聞(2024年8月21日)によると、訪日客の2024年1〜6月の消費額は3兆9070億円、財務省の貿易統計で同期の主要な輸出品目と比べると、半導体等電子部品(2兆8395億円)を上回るほどです。本稿では、日本の観光に着目して、その歴史的な観点からの「現在地」を再確認するとともに、コロナ禍以降観光地が抱える課題やポイント、さらには観光DX(デジタルトランスフォーメーション)が求められる背景や事例について紹介します。前編では、日本人にとっての「観光地」の変遷について「観光資源」に着目しながら歴史的に振り返ります。コロナ禍がもたらしたインパクトを確認するとともに、観光地経営に求められる「情報の重要性」について俯瞰します。

観光地と観光資源

■日本の国土と観光の起源

日本は、「国土のゆがみと複雑さ」「四島に分かれていること」「脊梁山脈が縦貫し、河川が急流であること」「全体として少なく狭い平野(少ない平野面積・細かく分かれた平野)」といった特徴を持ち(1)、他国と比べてもかなり独特な地形をしています。可住面積の割合は相対的に小さく、狭い土地に人々は村を切り拓き、造成し、稲作を中心とした生活を営んできました。そして、山岳や河川が多いことで、全国各地に独特の地域文化がはぐくまれてきました。橋やトンネルなどの交通インフラが未整備の時代には、土地から土地への移動はとても困難で、多くの日本人にとって自分の住んでいる地域から移動する、今日の「旅行」のような機会はほとんどなかったと考えられます。

日本の旅の起源をみると(2)、江戸時代には、経済力が増した村人の間で、一生一度の寺社仏閣の巡礼に行くための互助によるコミュニティが各地で仕組み化されました。村人によってシェアされた資金を原資として、村の代表者が「代参講」というかたちで、伊勢神宮をめざすというような旅が行われました。そして寺社仏閣への巡礼を大義名分に、団体での名所見物や温泉湯治なども行われるようになりました。柳田國男は「参拝の大きな意義はむしろ道途にあった。ついでに京見物大和廻り、思い切って琴平宮島も掛けて来たという類の旅行も、信心として許されたのであった」と記述しています(3)。江戸後期から明治にかけて、物見遊山的な要素が旅の目的となりました。それに合わせて、各地には、観光案内、土産物屋といった、現代の旅行業者ともいえる職業が現れるようになりました。

明治時代に入ると、鉄道の敷設(1872年)や、「内国勧業博覧会」イベント(1877年)、修学旅行の開始(1886年)等、現在の旅行の概念につながる基本的な交通インフラや観光文化が徐々に広がり、全国各地に近代的な欧米型の避暑地やリゾートなども整備されるようになりました。第二次世界大戦後は、戦後復興の期待として、本格的なインバウンド観光が注目されるようになりました。1950〜51年にかけて、「国際観光文化都市」が指定され、全国で9つのエリアに対する財政などの優遇措置が始まりました。これらの地域は長らく、寺社仏閣、景勝地、温泉、避暑地として、当時の日本を代表する観光地としてのポテンシャルを持ってきた地域だとも考えられます。このように、土地固有の自然や歴史的な資産に紐付く観光資源を軸にして、戦後の観光はスタートしました。

■ハード整備とマスツーリズム

高度経済成長期、日本人の暮らしぶりも豊かになってくるにつれ、余暇やレジャーが楽しまれるようになります。鉄道・新幹線や高速道路など交通網の整備、交通事業者主導で、全国各地で、遊園地、スキー場や海水浴場のレジャー施設、商業施設が整備され、また美術館・博物館といった文化施設が各地に建設されました。こうした施設の整備が進むにつれ、これまでの旅行が、主に富裕層を中心としたものだったのに対し、企業の社員旅行や町内会の団体旅行などもかたちづくられ、人工的につくられた施設に行くことが観光目的化するようになりました。

このように全国各地に建設された「ハード整備」によって、日本の観光は富裕層のみならず、大衆も楽しめる「マスツーリズム」の時代へと入ります。

■「安近短」とソフトの魅力

そして、旅行は、グルメや山登り、鉄道を楽しむ旅など、少しずつ個別化・細分化されるようになっていきます。1980年代後半から1990年にかけて「安近短」という言葉に象徴されるように、安く、近い場所に、短い期間で、気軽に旅行を楽しむようなものになっていきます。この時代には、「るるぶ」(株式会社JTBパブリッシング、1973年に雑誌として創刊、1984年よりガイドブックシリーズ『るるぶ情報版』発刊開始)、「まっぷる」(昭文社、1989年創刊)といった旅行雑誌や、テレビの旅番組など、マスメディアが果たした役割も大きかったと考えられます。個人の選択で、身近な場所に、気軽に行き来するような旅行も好まれるようになりました。

■モバイルメディアと旅のパーソナル化

インターネットの時代になると、旅行者は、雑誌やテレビ等マスメディアの情報に加えて、旅行予約、移動検索、地図情報といったものを用いて、情報を確認できるようになります。さらに、モバイルメディアの利用が前提となった今日では、情報を携帯して観光を楽しむことが当たり前になりました。

これまでの旅行ガイドに代わって、YouTubeや自身のフォローするブログやSNSの情報を参考にしながら旅程を組み立てたり、旅行者自らも「映えスポット」を訪れては、スマートフォンを使って旅の経過をその場から気軽に発信したりすることが可能になりました。その観光者自身による情報が、広く拡散され、そのことが観光地の魅力造成へと、再生産されるようになり、普段使いの検索情報や位置情報は、ビッグデータとしてマーケティングに活用することも可能です。

また、アニメや映画、テレビドラマで扱われた場所を訪問しながら、登場人物と同じ目線を旅するような「聖地巡礼(コンテンツツーリズム)」は、クールジャパンを支える有力な日本の資源として、訪日外国人からも注目されています。さらに、仕事と滞在を有機的に組み合わせながら、創造的な活動を支援する「ワーケーション」の登場など、旅行者のライフスタイルに合わせた新しい旅のあり方も志向されています。

今日の観光を取り巻く様相は、モバイルメディアの利用を前提として、よりパーソナルなものになり、「リアルとバーチャルの融合」といった流れの中でかたちづくられていると考えられます。

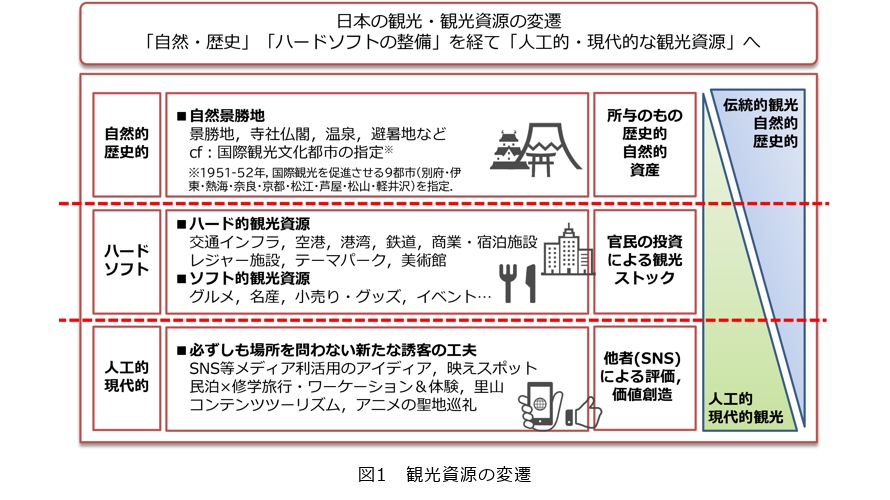

ここまでみてきたように、日本の観光は伝統的にみると、まず歴史や自然への訪問に端を発し、やがて旅の目的はハードからソフトへ、「集団」から「個」へと変化してきたこと、そして、現代においては、情報やメディアとの親和性がより強固になってきていることが分かります(図1)。

出入国と地方創生、コロナ禍以降の観光地経営

■出国者数優位の時代

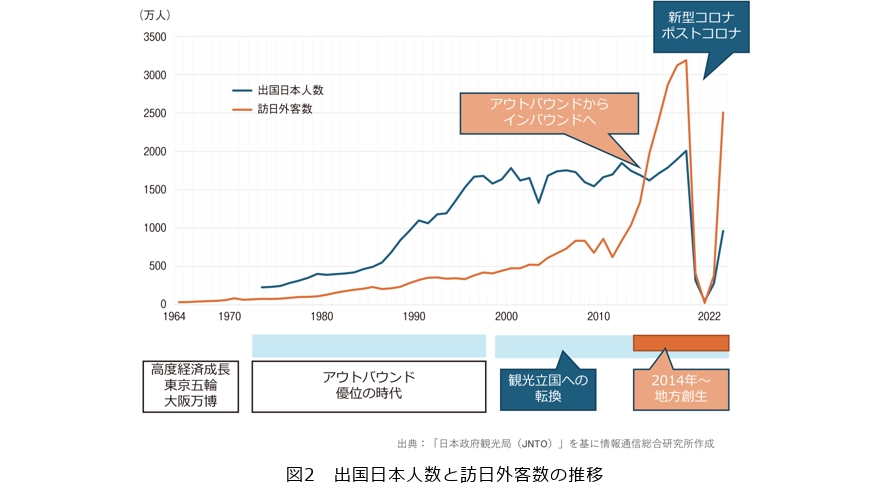

ここで、日本を中心とした観光と人々の大きな流れを、「日本人の海外渡航者」と「海外からの来訪者」から比較してみたいと思います(図2)。

長い間、日本における「観光目的の入出国」といえば、海外への出国優位の時代が続いていました。とりわけ、1985年ごろから、「円高」やバブル景気などを背景として、多くの日本人が海外へ渡航するようになります。また、海外旅行の形態についても、それまでは、団体のツアー旅行が中心でしたが、「地球の歩き方」シリーズ(1979年創刊。旧発行企業:株式会社ダイヤモンド・ビッグ社。2024年現在は、学研グループの子会社として「株式会社地球の歩き方」が発行)などの出版を通じて、若者のバックパッカーや気軽に海外への個人旅行が増えてきており、これを支援するためのノウハウが流通することで、日本の海外旅行ブームはしばらく続きます。

■インバウンドとコロナの時代

一方、海外から日本への渡航者については、一貫して増加傾向が続いているものの、日本からの出国者数の伸びに比べると、その数はかなり少ないことが分かります。日本では、2000年代に入ってからインバウンドへの取り組みが本格化しました。2006年に「観光立国推進基本法」、2008年に「観光庁」が発足しました。リーマンショック(2008年)など、一時的に減少している時期があるものの、時代とともに緩やかに増加している様子が伺えます。そして東日本大震災のあった2011年を境に、海外からの来訪者数は大きく増加しました。

その後、東京2020オリンピック競技大会の誘致に成功した(2013年)ことや、2014年の第2次安倍改造内閣が「地方創生の推進」を掲げて以降、国を挙げてインバウンドの観光に力を入れていくことになり、2013〜2015年の2年間で、1000万人から2000万人へと倍増しました。そして、2015年には、海外からの来訪者数が日本からの出国者数を逆転します。

しかし、観光業界は2020年以降の新型コロナウイルス感染症の影響を、直接受けました。令和3年度版労働経済白書でも指摘するように、コロナ禍は観光関連の事業者にとって、ほかの業種と比べても、厳しい時代が続きました。

全国観光協会等アンケート調査より(2022年度自主調査)

2022年秋以降は、新型コロナウイルス感染症拡大阻止対策としての入国時の水際対策が大幅に緩和されたことから、外国人観光客は少しずつ日本に戻るようになりました。現在(2024年12月の執筆時)では、東京の街を歩けば、スーツケースを引き、大きな買い物袋を持った外国人観光客の姿はもはや当たり前の光景となりました。

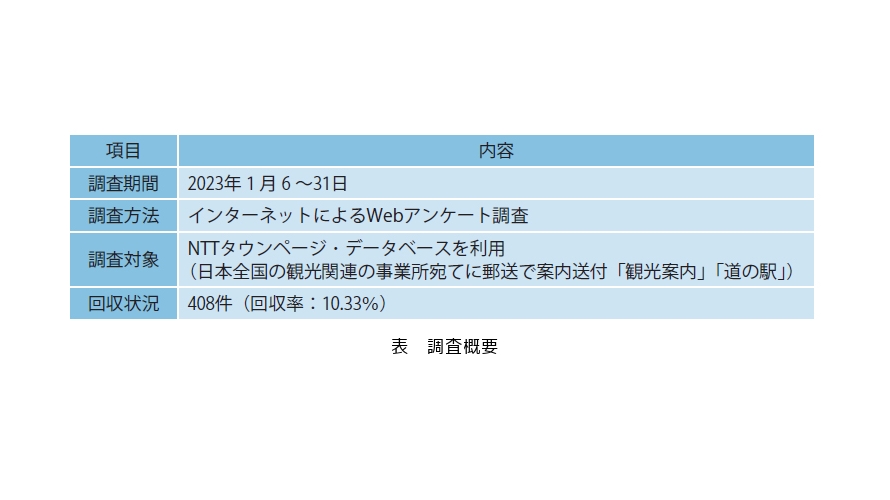

さて、コロナ禍を経験した日本の観光は、どのような課題を抱え、何を求めているのでしょうか。株式会社情報通信総合研究所では、コロナ禍の行動制限が大きく緩和されたことを踏まえ、2023年1月に、「ポストコロナ時代の観光地経営」に関する調査を実施しました。NTTタウンページの電話帳データを活用し、全国の観光協会、道の駅、観光施設等に対して、アンケート票を発送、408件(回収率10.33%)の回答を得ました(表)。

ポストコロナの起爆剤としての観光産業、インバウンド需要の復活、その一方で、新型コロナウイルス感染症発生以降に露呈した経営上の課題、ICTソリューションのニーズ等について調査しました。

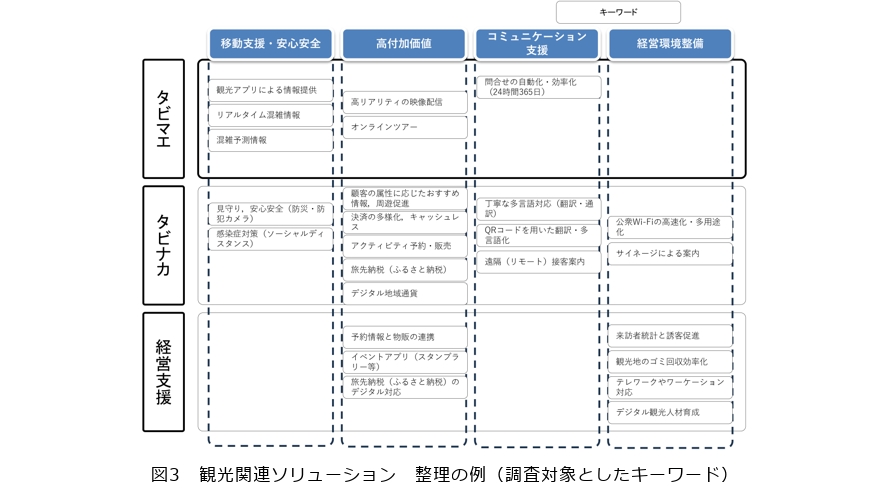

この調査では図3に示すような観光系ICTソリューションのキーワードを選択肢として取り上げました。観光系のICTソリューションは、「タビマエ(旅行前)」「タビナカ(旅行中)」「経営支援」といったシーンに応じて、「移動支援・安心安全」「高付加価値」「コミュニケーション支援」「経営環境整備」等を目的としたキーワードが考えられます。

■ポストコロナの観光課題

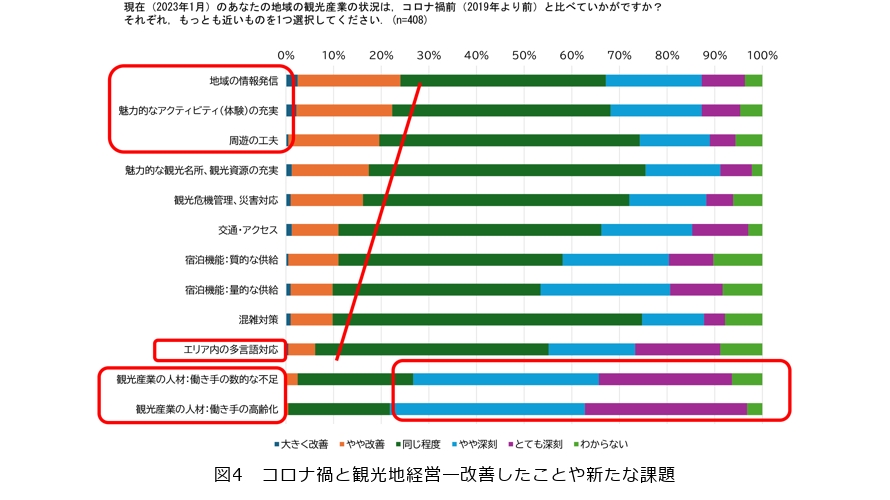

コロナ禍前後で、「改善したこと」や新たな課題については、「地域の情報発信」「地域資源を活かした魅力的なアクティビティ」「周遊の工夫」といった、地域資源の新たな発掘に関する項目については、積極的に取り組んでいる様子が分かります。

その一方で、「働き手不足」に関する課題は、全国各地で、かなり深刻な状況にあることが確認できました。とりわけ、働き手の「数的な不足」「高齢化」については、全国で課題視され、それぞれ大きなウエイトを占めています。併せて、「多言語対応」についても課題とするところは多く、コロナ禍でインバウンド観光客が消え、各地の外国語人材の雇用にも大きく影響を与えたことにより、地域の対応力が極端に弱まってしまったことが考えられます(図4)。

■ICTソリューションのニーズ

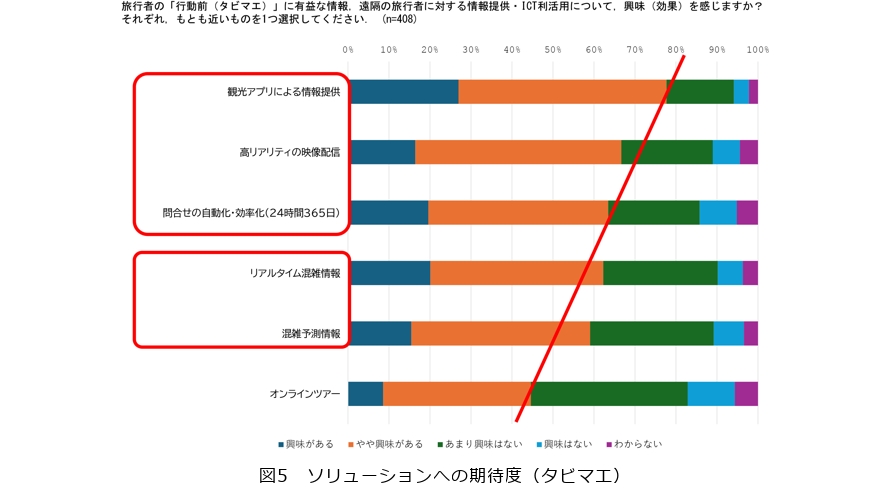

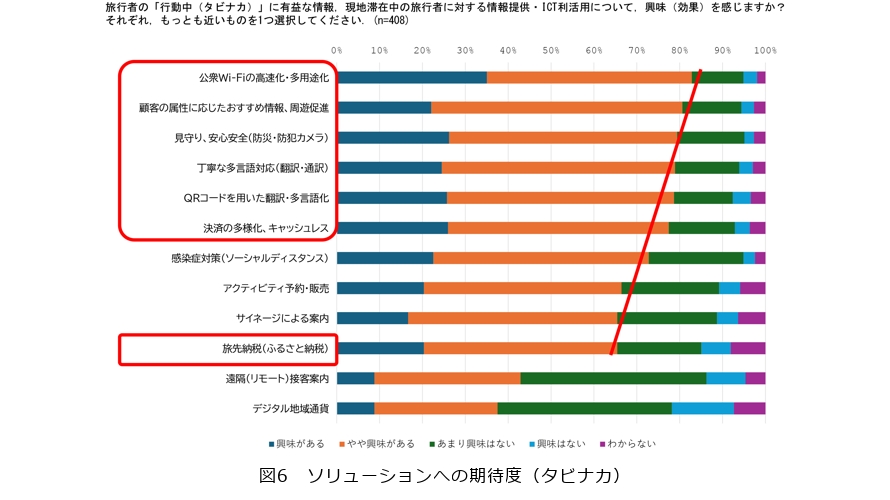

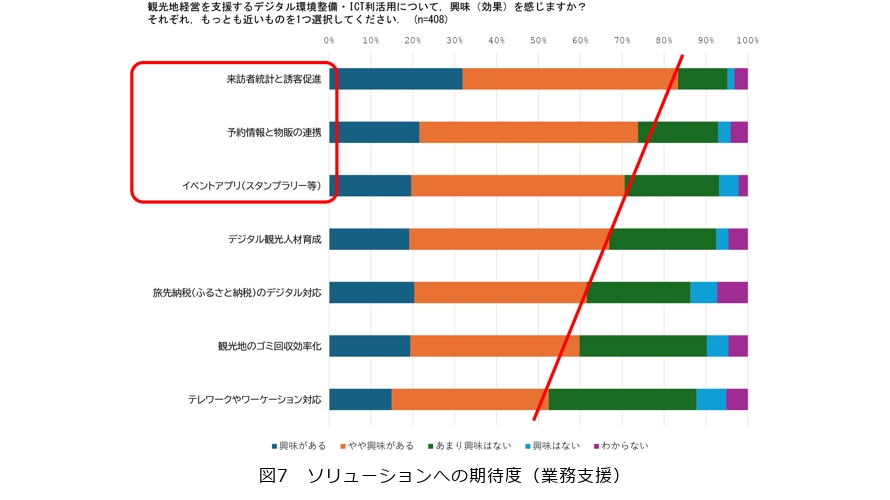

旅行者の行動の流れを意識した、いわゆる「タビマエ」「タビナカ」、また観光協会自身の業務効率化に有益と考えられるソリューションへの関心、および行政への期待度合いについてアンケートで確認した結果を以下に示します。

まず「タビマエ」については、概して「観光アプリを用いた情報提供」「高リアリティの映像配信」「問合せの自動化・効率化」「混雑に関する情報発信」などについて、高い関心が示されていました(図5)。

また「タビナカ」については、「公衆Wi-Fiの高速化・多様化」にもっとも高い関心が示されています。続いて、「顧客の属性に応じた情報発信」「安心安全を意識したソリューション」「多言語化対応」「キャッシュレス」等の取り組みに大きく関心が集まりました。「旅先納税」といったキーワードについても、65%以上もの興味関心が持たれています(図6)。

観光地の業務支援に資するソリューションについては、「来訪者統計と誘客促進」という、データ利活用に関連したキーワードに関心が寄せられました。「予約者の属性と物販の連携」や、イベントの開催を支援する「アプリ利活用」も大きく期待されています(図7)。

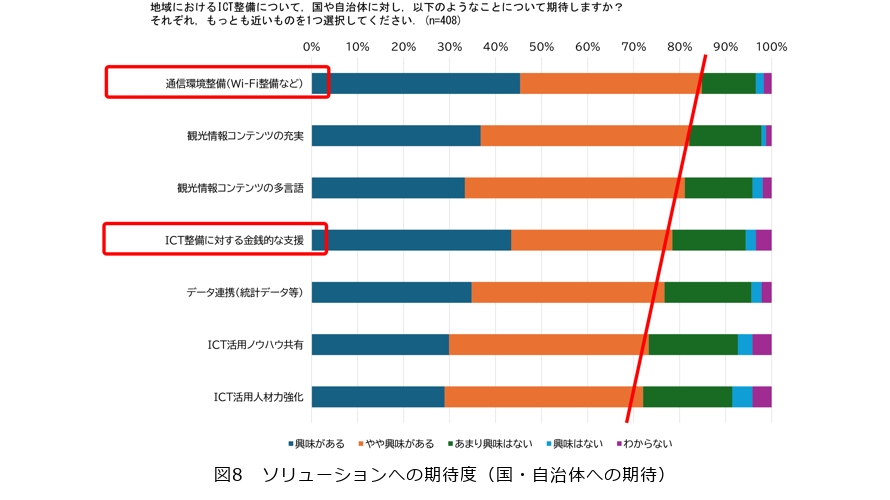

さらに、各地の観光協会からみた、国や自治体への期待については、「Wi-Fiの通信環境整備」に対して、高い関心が確認されました。「ICT整備に対する金銭的な支援」についても、引き続き強い要望・ニーズが示されています。国の助成金などこれまでも公衆Wi-Fi整備に向けては多くのメニューが準備されてきましたが、現場からみると、引き続き国の支援を求め必要としている様子が伺えます(図8)。

観光地経営に求められる視座

■観光は「コト・モノ」スタート

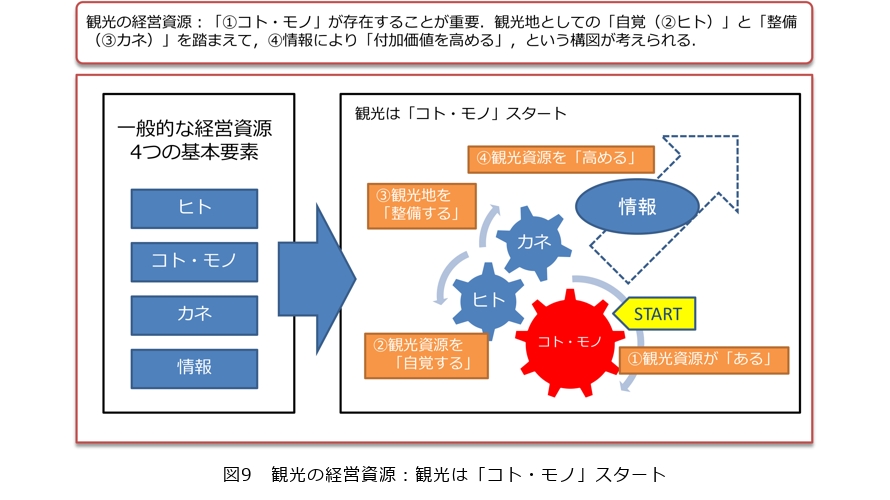

一般的に「経営資源」といえば「ヒト、モノ(コト・モノ)、カネ、情報」という4つの要素を指すことが多いと思います。観光を、この経営資源的な観点で考えた場合、「コト・モノ」が「存在すること」がすべてのスタートとなっていると思います。ここまでみてきたように、観光の目的は「自然・歴史」「ハード」「ソフト」「メディア・バーチャル」という流れで、これらの「コト・モノ」があることが原点にあります。それを地元や地域の人々、もしくは域外からの人々(ヒト)が「観光地」として自覚することにより、訪問する動機が生まれます。さらにそこに投資(カネ)をして観光地としての環境を整備したり、観光資源を中心にマネタイズの仕組みを考えることでこうした地域が観光地として営まれていきます。観光地の経営は、このような手順で成り立っていく、と考えられます。

そして、経営資源のうち、4番目の「情報」の果たす役割については、これまでみてきたように、旅行者のタビマエ、タビナカなどの各シーンにおいて、観光地の魅力を高め、地域の課題解決をサポートすることを通じて、観光地の付加価値や安心安全を提供するものになり得ると考えます(図9)。

そのもっとも基本的な営みとして考えられるのは「データの活用」です。前述のアンケートの中でも、「来訪者統計と誘客促進」というデータ利活用には、高いニーズが確認できます。域外からの「来訪者」人数や、来訪中の行動に関するデータを把握することは観光地経営において重要な情報活用の1つだと思います。

観光地経営の中で「情報」の果たす役割や期待について、データ活用の観点から整理をしていきたいと思います。

■地域資源を活かした魅力づくりの視座

コロナ禍の影響で、インバウンドや国内旅行者の来訪がまだ十分に戻っていないと考えられる地域では、次の一手に向けた早急な対応が求められます。これから観光を軸に新しいことを考えていきたい地域にとっても、まず基本的な現状把握として、「来訪する人数の把握」は出発点になると思います。「ヒトに関する統計」というと、住民基本台帳や国勢調査のデータによって、居住地を基本にした統計が一般的ですが、域内に外部から訪問する観光客、いわば「アウェイ」の属性の現状を、効率良く把握することを考えていく必要があります。

地域へのゲート(入り口)が限定的な場合、例えば、スタジアムやテーマパークを考えれば、ゲートにおいて来訪者の数を把握することができます。主な観光資源が宿泊を伴うケースなら、地域内の宿泊事業者に定期的に調査をすることで、域外からの来訪者を把握することが可能でしょう。祭りや花火大会など、かつてはイベントのたびに、カウンター(数取器)を用いて人手をかけて数えたり、目視での人出を推し量ったり、といったこともありましたが、観光動態把握を目的として、スマートフォンの位置情報から、特定のエリア、特定の時間での人口や性別、年齢等を把握することも可能になりました。

日々の来訪状況を「継続的に」把握する一方で、域内での消費額や「行動把握」にまつわるニーズ来訪者の「宿泊日数」と「宿泊単価」から、おおよその顧客動向を踏まえて、消費傾向や経済効果を算定することもできます。さらに観光のホスト側が、SNSコミュニティの「参加者」として、観光客と対等な立場から情報をキャッチボールしていくことで、SNSからの新しい情報の収集や、優良コンテンツ発掘が可能となり、地域の新たな魅力造成の一助になると考えられます。

■観光地の課題解決の視座

方、特定のエリアに旅行者が一時的に集中しすぎてしまうと、観光客によるゴミの放出・放置、交通渋滞や交通機関の混雑の発生により、買い物や通院など地元住民の日常生活をも脅かされてしまうなど、いわゆる「オーバーツーリズム」が社会的に問題になっています。花火大会やハロウィンなど、想定外の人数が押し寄せたことで、大事故を引き起こしてしまうといったことも考えられます。

また、日本では自然災害がいつどこで起きてもおかしくない状況にあります。自治体が策定する多くの地域防災計画は、自らのエリアに住む住民を基本に考えられていることが一般的です。観光を地域の主要施策として掲げることと、来訪者をも対象とした防災対策の検討は、車の両輪としてセットで考えられるべきだと思います。そのためにも、国内外からの来訪者が地域内にどの程度滞在しているのか、有事に備えた状況把握が肝要です。

観光地経営は、1つの事業体ではなく、多くの地域主体(宿泊、交通、飲食、自治体等)が関係しているからこそ、統合的にPDCAのようなサイクルを描き、回しきることが困難です。基本的な域内データの把握についても、関係者間の合意や協力が必要ですし、外部から情報を購入するにも費用がかかります。分析のためのノウハウの蓄積や人材の育成も必要になります。

とはいえ、まずは身の丈に応じた基本データの収集を通じて、施策と成果把握を地域に根付かせることで、観光地経営のレベルも少しずつ高度化していきます。そのためにも、定点観測、さらに「成果把握の方程式」を見付けることが、成功への近道になると考えます。

後編では、2024年現在の「観光地経営の現在地」について、観光を取り巻く環境を、PEST分析の観点(政治、経済、社会、技術)で俯瞰しながら、観光DXの事例について紹介します。

■参考文献

(1) 大石:“国土と日本人 災害大国の生き方,”再版,pp.31-50,中央公論新社,2012.

(2) 竹内・竹内・山田:“入門 観光学,”初版第6刷,ミネルヴァ書房,2018.

(3) 柳田:“明治大正史 世相篇 新装版,”初版第27刷,p.211,講談社,1993.

主任研究員 松原徳和