2025年5月号

特集

IOWN実用化に向けたData-Centric Infrastructure (DCI) の技術開発の取り組み

- IOWN

- Data-Centric Infrastructure(DCI)

- DCI Cluster RIM

NTTソフトウェアイノベーションセンタ(SIC)では、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想実現に向けた取り組みを進めています。本稿では、SICが注力するData-Centric Infrastructure(DCI)の技術開発の取り組みに関して、NTT R&Dフォーラム2024でのDCI展示の内容と、IOWN Global Forumにて文書化・公開を行った実装モデルの解説を中心に紹介します。

二ノ方 一生(にのかた かずお)/Christoph Schumacher

NTTソフトウェアイノベーションセンタ

はじめに

IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想実現に向けた取り組みをNTTとして進めていますが、NTTソフトウェアイノベーションセンタ(SIC)ではIOWNの全体アーキテクチャにおける重要な基盤の1つである、Data-Centric Infrastructure(DCI)の具体化に向けた取り組みに力を入れています。

本稿では、NTT R&Dフォーラム 2024およびFUTURES Taipei 2024でのDCIに関する展示内容と、IOWN Global Forumにて文書化・公開を行ったDCIのリファレンス実装モデルの解説を中心に紹介します。

取り組みの背景

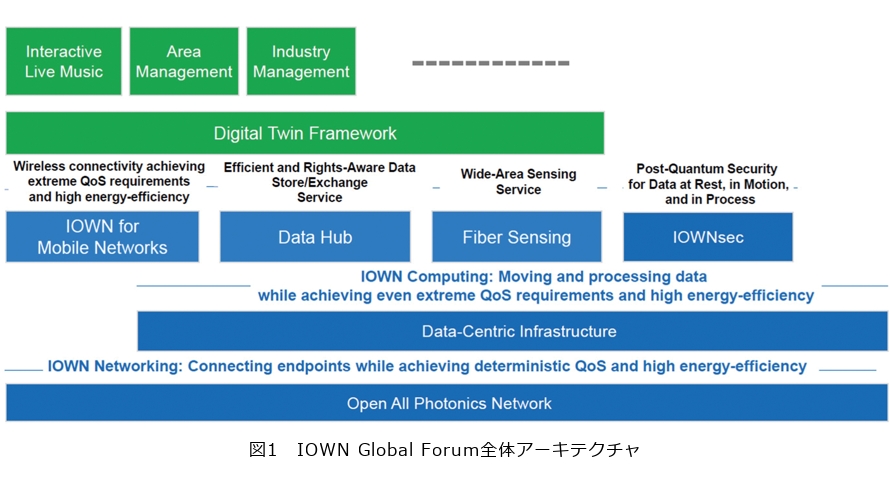

IOWN Global Forumにおいて、IOWN APN(All-Photonics Network)の高速、低遅延といった特長を活用した新たなICT基盤であるDCIが提案されています。DCIはIOWN Global Forumが定義する全体アーキテクチャにおいて、分散データセンタ環境やヘテロジニアスなコンピューティング環境における高効率なデータ処理を可能とする基盤レイヤとして位置付けられています(図1)。これまで、IOWN Global ForumにおけるDCIのリファレンス実装モデルの文書化のための議論をSICがリードし、2025年3月の文書(1)の公開に至りました。

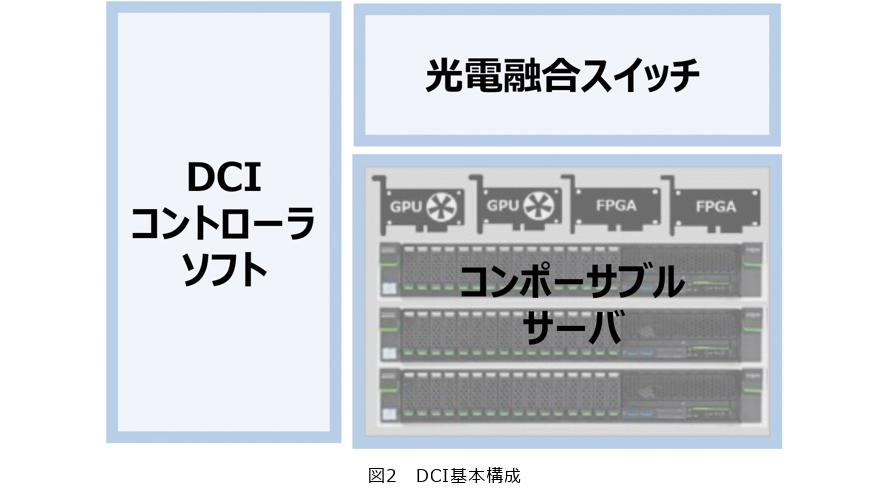

また、NTTではDCIがDCIコントローラソフト、光電融合スイッチ、コンポーサブルサーバの3つの要素により構成されるものとし、コンポーサブルサーバのシステムやデバイスのベンダ各社と連携したエコシステム構築にも力を入れています(図2)。それまでのコンポーサブルサーバ製品のインテグレーションや実証実験の成果を、NTT R&Dフォーラム2024(2)やFUTURES Taipei 2024(IOWN Global Forumメンバ会合併催の公開イベント)(3)での展示として紹介し、エコシステム構築に向けたエンゲージメントの強化につなげています。

なお、NTTではこれまでも、DCIを活用したコンセプト実証をサイバーフィジカルシステム(CPS)における映像解析のユースケースにおいて行い、アクセラレータを活用したデータ処理パイプラインの効果(4)やas a Service化の有用性(5)を示してきました。また、DCIコントローラソフトのコンセプトを示すリファレンス実装をOSS(Open Source Software)(6)としても公開しました。

DCIの利点として、アクセラレータを活用した高効率なデータ処理が可能となることが挙げられます。従来のデータ処理はホストCPU上でのソフトウェア処理が中心でしたが、計算コストが高いデータ処理では、データやワークロードに適したアクセラレータが活用されます。AI(人工知能)・映像処理におけるGPU(Graphics Processing Unit)やネットワーク通信におけるSmart NIC(Network Interface Card)/IPU(Infrastructure Processing Unit)/DPU(Data Processing Unit)の活用がその典型です。これらのアクセラレータを適切に活用することでデータ処理の高効率化が可能となりますが、サーバを基本単位とする従来のコンピューティング基盤では、データやワークロードによってはアクセラレータを効率的に活用できず無駄が生じます。この課題に対して、DCIコントローラソフトによりコンポーサブルサーバ、光電融合スイッチを適切に制御して、データ処理の高効率化を図ることがDCIの基本的なコンセプトです(7)。

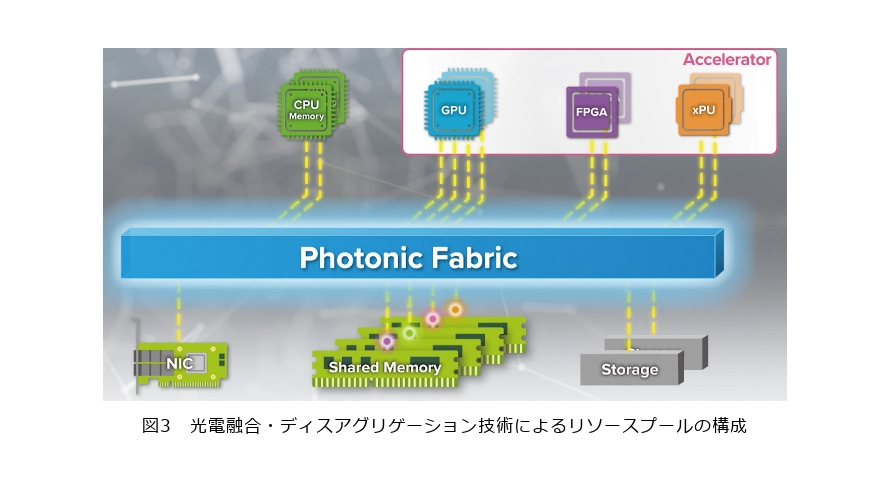

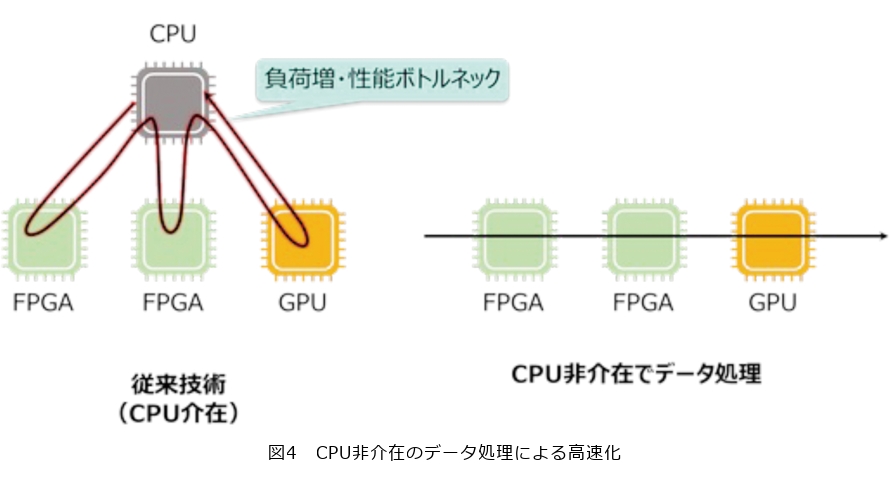

データ処理を担うコンポーサブルサーバの特徴としては、光電融合・ディスアグリゲーション技術によりサーバ筐体を超えてコンピューティングのリソースプールを構成し、データとワークロードに適したアクセラレータによるデータ処理を可能とすることが挙げられます(図3)。さらに、CPUを介さない自律的な通信および一連のデータ処理の設計・実装により、アクセラレータ主体のデータ処理を可能として処理の高速化と電力効率の向上にもつながります(図4)。

エコシステム構築に向けたエンゲージメント強化の取り組み

DCIにおいてデータ処理を担うコンポーサブルサーバは、市中技術であるPCIe(Peripheral Component Interconnect-Express)やCXL(Compute Express Link)を適用したPCIe/CXLファブリックスイッチやPCIe/CXL拡張ボックス、アクセラレータにより構成されるリソースプールと計算サーバにより構成されます。NTTとしては、市中技術ベースで実装された複数ベンダの市販製品でコンポーサブルサーバを構成可能とすることが、先進技術の活用と継続的な運用の観点で重要と考えており、外部の研究機関やシステム・製品ベンダと連携したエコシステムの構築を戦略的に推進しています。また、NTT R&Dフォーラム 2024やFUTURES Taipei 2024での取り組み成果の展示を通じてエンゲージメントの強化にもつなげました。

NTT R&Dフォーラム 2024

2024年11月25~29日の5日間にわたり「NTT R&D FORUM 2024 - IOWN INTEGRAL」が開催され、NTTにおけるDCIの取り組み成果を「DCIによるアクセラレータの活用・接続技術」として展示しました。

NTTではDCIの実用化において、コンポーサブルサーバのシステムと構成品(デバイス)の各レベルで複数のベンダ採用(マルチベンダ化)を戦略的に推進しています。NTT R&Dフォーラム 2024では、システムベンダやデバイスベンダと連携したDCIのエコシステム構築の成果として、光電融合スイッチのモックアップ展示と合わせて、コンポーザブルサーバ2システム(そのうち、1システムは複数ベンダの市販製品を組み合わせて構成)の実機展示を行いました。

また、光電融合スイッチについては、光電融合デバイス(PEC-2)を搭載したものをモックアップとして展示しました(図5)。現在の光伝送装置の多くはフロントパネルにプラガブル型の光トランシーバを多数配列しており、信号速度が高速になった際のマザーボードの伝送損失増加が課題となりますが、スイッチASICの近傍へ光電融合デバイスを配置することで、システムの総電力削減やフロントパネルへより多くの光ファイバを収容可能となります。

なお、2025年から始動する「IOWN2.0」に向けて、光電融合デバイスを導入したDCI(Data-Centric Infrastructure)の実現をめざすことを基調講演で表明し、大阪・関西万博のNTTパビリオンでは、消費電力を8分の1に削減することをめざしたサーバを実装し、来場者に体感していただく機会を設けることを明らかにしました。さらに、2026年の商用化、2028年のチップ間通信の光化、2032年以降の半導体チップ内の光化と、段階的な進化を経て、最終的には消費電力を100分の1にすることをめざすロードマップを明らかにしました。

FUTURES Taipei 2024

コンポーサブルサーバに関しては、国内外のシステム・デバイスベンダと連携したエコシステムの構築を重視しています。その一例として、IOWN Global Forumメンバ会合に併催された公開イベントである FUTURES Taipei 2024(3)では、台湾の工業技術研究院(ITRI:Industrial Technology Research Institute)とNTTにより共同で設計・検証を行ったコンポーサブルサーバを展示し、映像やポスターを使って紹介しました。今後も、コンポーサブルサーバのアーキテクチャ設計や仕様検討の成果を展示会やコミュニティでの活動を通じて展開し、システム・デバイスベンダへのエンゲージメント強化とエコシステム構築の推進を図っていきます。

DCIに関連するIOWN Global Forumの活動

上記では、DCIにおいてデータ処理を担うコンポーサブルサーバのエコシステム構築に向けた取り組みについて説明しましたが、今後DCIとして必要となる機能である、「WAN(APN)への接続・スケールアウト・地理的分散」は、検討が必要な課題として残されています。これらの上位機能はIOWN Global Forum(8)でも検討されており、SICもそこでの議論をリードしています。また、IOWN Global Forumでの議論を踏まえて、4つのコンピュートクラスタの実装モデルが文書としてまとめられて公開されました(1)。ここでは、当該文書においてまとめられたそれぞれの実装モデルについて紹介します。

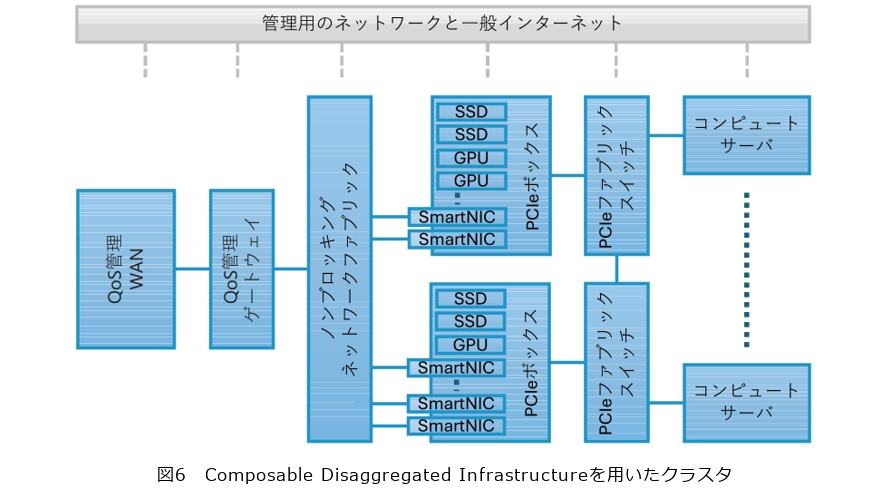

■モデル1:物理デバイスから論理サーバを構成

図6が示すモデルは、リソースプールに収納されている物理デバイス(アクセラレータやストレージ)から論理的にサーバを構成することを前提にしています。これらのサーバ構成技術は、本稿で紹介されたコンポーサブルサーバのシステムにおいても使われています。論理サーバを構成するために、バスフレームを転送するファブリックが導入されています。アプリによる論理サーバ間あるいはサーバとゲートウェイの間の通信のために、別の品質管理可能なイーサーネットワークも存在します。さらに、高性能なSmart NICもリソースプールに配置されており、バスファブリックを用いてオンデマンドでWAN(Wide Area Network)をまたぐ接続やローカル接続用にサーバに割り当てることが可能です。

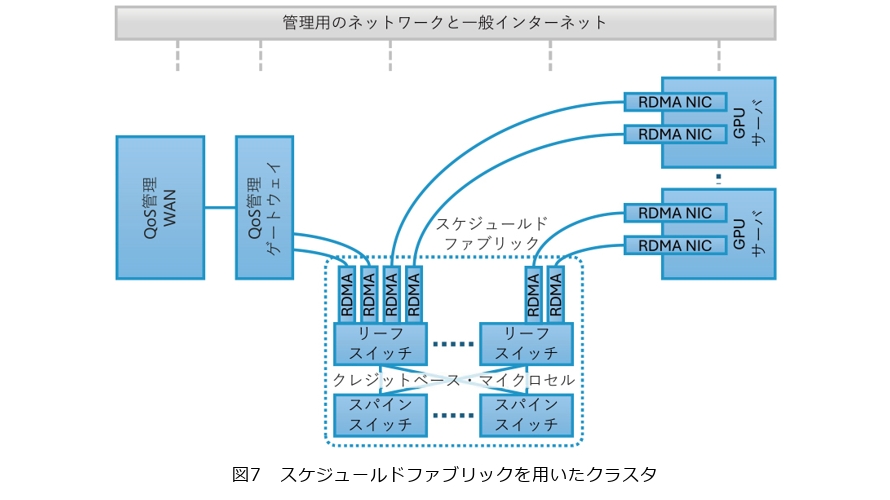

■モデル2:スケジュールドファブリックにて通信品質を管理

図7が示すモデルは、WANへの接続ゲートウェイとサーバの間にあるネットワークの構成にフォーカスを当てています。このモデルでは、AI学習用の大規模なGPUクラスタにおけるGPUどうしの通信とGPUからのWANをまたぐ通信も想定しています。ネットワークは2段階に分かれており、第1段階のスイッチは直接各GPUと接続し、GPUの通信レートを一般的なRDMAプロトコルで制御しています。第1段階のスイッチは各パケットをセルに分解し、第2段階のスイッチを経由してパケットスプレイング式の負荷分散を行います。これにより、パケットの宛先にインキャスト輻輳(ふくそう)が発生しないように別のファブリック内制御プロトコルで管理されます。

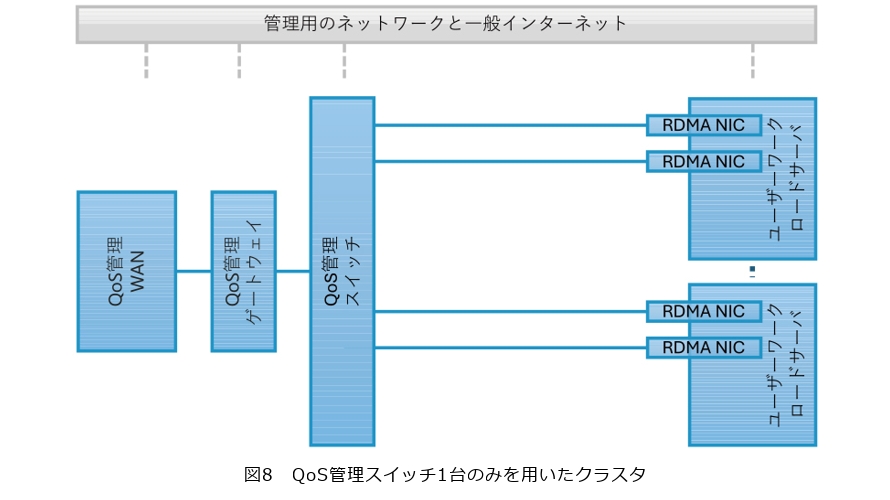

■モデル3:少数のサーバとスイッチ1台にスケールダウン

図8が示すモデルは、少数のサーバをQoS(Quality of Service)管理されたWANに接続する構成です。想定される主要なユースケースは、仮想マシンの長距離かつ短時間でのマイグレーションです。このモデルでは、ローカルネットワークと仮想マシンに必要なRDMA対応ハードウェアを利用し、採用されることが想定されるプロトコルに関しても言及しています。さらに、ローカル通信用のトランシーバやケーブルの種類の候補も提案しています。

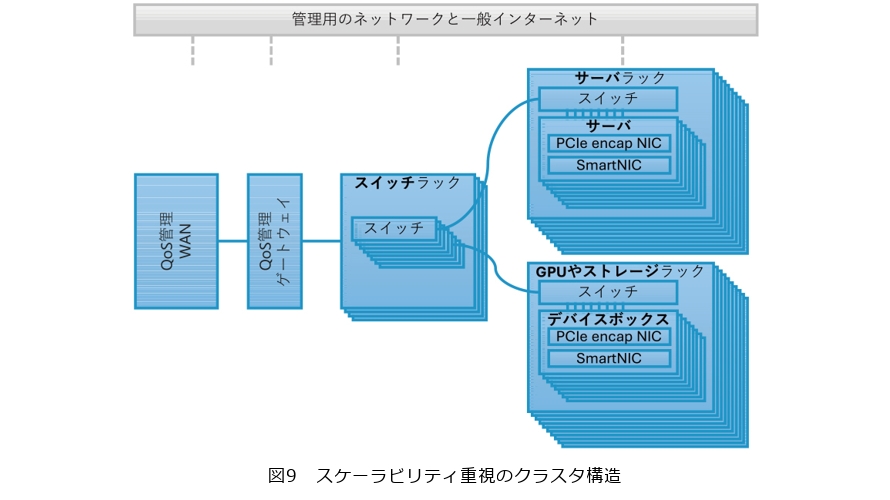

■モデル4:巨大クラスタへのスケールアップ

図9が示すモデルでは、バス通信をイーサネットパケットでカプセル化することに特化したNICとイーサネットスイッチからなるファブリックを用いて、論理サーバをオンデマンドで組み合わせられる巨大なリソースプールを提案しています。カプセル化されたバスフレーム転送とアプリによるイーサネット通信用のネットワークは分離することも統合することも可能で、統合する場合には各スイッチにQoS管理機能が必要となります。カプセル化を行う専用NICのサーバへの導入が必要となりますが、動的に割り当てたい物理デバイスは専用のデバイスボックスに格納されます。

今後の展開

本稿では、IOWN構想実現に向けたDCI具体化の取り組みとして、NTT R&Dフォーラム 2024およびFUTURES Taipei 2024での成果の展示内容と、IOWN Global Forumにて文書化・公開を行ったDCIのリファレンス実装モデルの解説を中心に紹介しました。

今後は、2026年度の商用化をめざすDCI-2(9)の実現に向けた研究開発を強化していきます。具体的には、IOWNのもう1つの技術要素であるAPNを活用した郊外型データセンタの活用を進めるとともに、DCIの各種オペレーション機能の拡充に向けて、DCIコントローラソフトの技術開発やIOWN Global Forumへのシステムリファレンスの提案を行います。また、AI・映像処理を必要とするモビリティユースケースや、映像処理以外のユースケースへの技術の展開も図ります。

■参考文献

(1) https://iowngf.org/wp-content/uploads/2025/03/IOWN-GF-RD-DCI_Cluster_RIM-1.0.pdf

(2) https://www.rd.ntt/forum/2024/

(3) https://iowngf.org/futures-taipei-2024-2/

(4) https://iowngf.org/sensor-data-aggregation-and-ingestion/

(5) https://iowngf.org/wp-content/uploads/2025/02/Heterogeneous-and-Disaggregated-Computing-for-DCI-as-a-Service-r3.pdf

(6) https://github.com/openkasugai

(7) https://www.rd.ntt/research/JN202311_23718.html

(8) https://iowngf.org

(9) https://www.rd.ntt/forum/2024/keynote_2.html

(左から)二ノ方 一生/Christoph Schumacher

IOWNは、ネットワークだけでなく、コンピューティング基盤の変革をもたらす構想です。その構想の実現に向けて、IOWN Global Forum等を通じて他の企業と協力・連携しつつ、積極的に取り組んでいます。