2025年5月号

特集

IOWN実用化に向けたデバイス技術開発の取り組み

- IOWN

- 光電融合

- データセントリックインフラストラクチャ

本稿では、これまでにNTTデバイスイノベーションセンタで開発を進めてきたデバイス関連技術開発について紹介します。開発案件を大別すると、信号処理デバイス、コンピューティングデバイス、光インターコネクトデバイス、ライフアシストデバイスであり、それぞれの技術とその取り組みについて解説します。

木坂 由明(きさか よしあき)/清水 俊幸(しみず としゆき)

佐々木 雄三(ささき ゆうぞう)/津田 昌幸(つだ まさゆき)

NTTデバイスイノベーションセンタ

信号処理デバイス

NTTデバイスイノベーションセンタでは、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想におけるオールフォトニクス・ネットワーク(APN)実現の基盤となる光・電子信号処理デバイスの研究開発に取り組んでいます。光信号処理デバイスとしては、石英系平面光波回路(PLC:Planar Lightwave Circuit)を用いた光スイッチ、光フィルタ、マルチコアファイバ用Fan-In/Fan-Out(FIFO)等の光ノードを大規模化・マルチバンド化するデバイスの開発・実用化を進めています。電子信号処理デバイスとしては、大容量・長距離光伝送を低消費電力で実現するデジタルコヒーレント光伝送システムの主要なデジタル信号処理を行うコヒーレントDSP(Digital Signal Processor)の開発・実用化を推進しています。本稿では、大容量光ネットワークを支える信号処理デバイスとして、PLCデバイスとコヒーレントDSPについて解説します。

■PLCデバイス

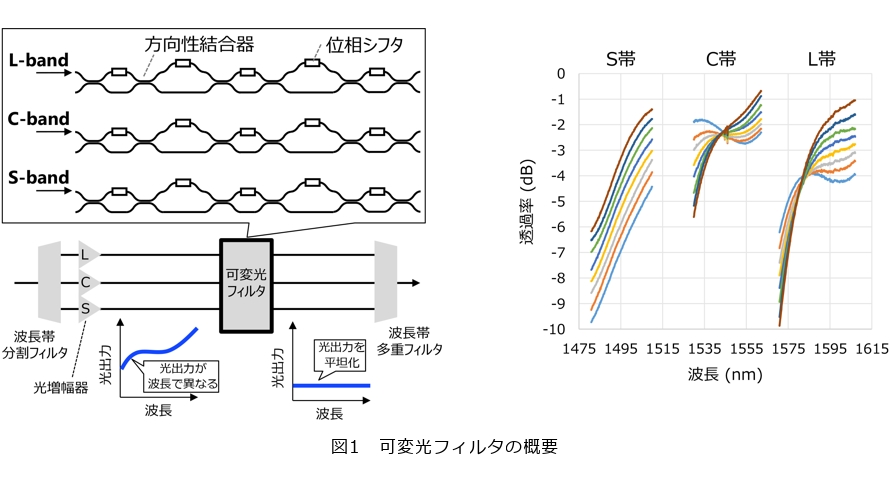

ここでは、大容量ネットワークの伝送で幅広く用いられている、石英系の平面光波回路デバイスについて解説します。PLCデバイスは光学性能、信頼性、製造性などに優れており、合分波フィルタとして利用されるアレイ導波路回折格子(Arrayed-Waveguide Grating:AWG)や、CDC-ROADM(Colorless、Directionless、Contentionless - Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexing)システムで用いられるマルチキャストスイッチなどが代表例として挙げられます。近年、ネットワークの大容量化技術として利用する波長帯域幅を拡大するマルチバンド伝送技術が注目されていることを背景に、光ファイバの損失波長依存性や波長多重光信号間で生じるパワー遷移を補償する用途に好適な、可変光フィルタの開発を進めています。本可変光フィルタは、複数の方向性結合器間を、位相シフタを装荷する適切な光路長差の導波路対を経由して縦続接続する回路構成(図1左)で、位相シフト量の調整により各種の滑らかな曲線形状の透過スペクトルを生成します。透過スペクトルの設定例(図1右)に示されるように、従来から用いられている通信用波長帯域であるC帯*1やL帯*2に加えて、今後の実用化が期待されるS帯*3でも動作可能です(1)。このように、伝送用波長帯域の拡大などの伝送技術のトレンドを踏まえて、光ノードの高度化・大容量化に貢献するデバイスの実用化を推進しています。

*1 C帯:1530-1565nm付近の波長帯。

*2 L帯:1565-1625nm付近の波長帯。

*3 S帯:1460-1530nm付近の波長帯。

■コヒーレントDSP

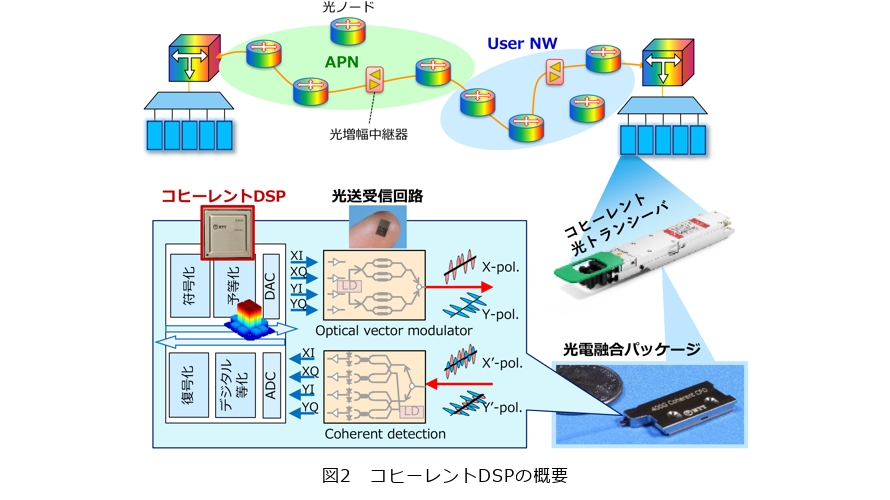

ここでは、大容量デジタルコヒーレント光伝送における主要な信号処理を担うコヒーレントDSP(図2)について解説します。コヒーレントDSPでは、光信号の偏波、振幅、位相の情報をすべてデジタルデータとして取り込み、高度な信号処理によって光ファイバ伝送路や光・電子デバイスで発生する光信号歪みを補償します。これにより、伝送容量の飛躍的な大容量化を可能とします。

デジタルコヒーレント光伝送では、これまでに1波長当り100Gbit/sから1.2Tbit/sまで大容量化が進み、そこでは変調速度が32Gbaudから140Gbaudまで高速化してきました。同時に、経済的にシステム実装密度を上げるために、低電力化の進展も著しく進んできており、光トランシーバの1bit当りの伝送エネルギーは、500pJ/bit以上から40pJ/bit以下まで1桁以上に及ぶ電力効率の改善が進展してきました。最近では、1波長当りの伝送容量800Gbit/sを25pJ/bit程度で実現する低電力コヒーレントDSPの研究開発に成功しており、光送受信デバイスと一体パッケージ実装した光電融コパッケージの開発も進めています。これらのデバイスは、QSFP-DD(Quad Small Form Factor Pluggable Double Density)やOSFP(Octal Small Form Factor Pluggable)といった小型光トランシーバモジュールに実装可能であり、大容量の光伝送システムを低電力・高密度に実現できます。現在は、1Tbit/s超級のデジタルコヒーレント光伝送をより小型・低電力に実現する次世代コヒーレントDSPの研究開発を進めています。今後もデータセンタネットワークやコアメトロといった基幹ネットワークの光伝送システムの大容量化・低電力化を実現する光電融合デバイスの実用化を推進していきます。

コンピューティングデバイス

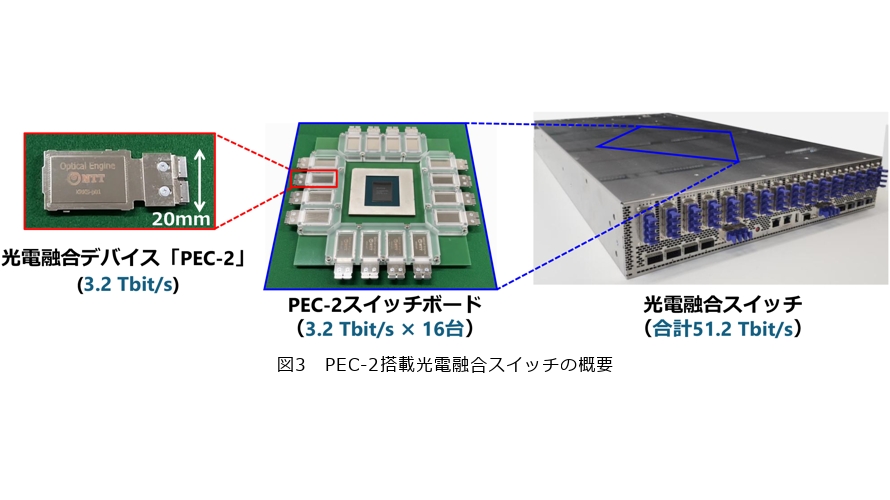

環境負荷を高めることなく膨大なデータ処理を可能とするコンピューティングアーキテクチャの創出と、その社会実装を目標とした研究開発を行っています。ここでは特に、光電融合技術を適用した51.2Tbit/sの大容量イーサネットスイッチ(光電融合スイッチ、図3)と、4K映像に対してリアルタイムかつ低電力でAI(人工知能)推論処理を実行可能な超高精細映像AI推論LSI(図4)の研究開発に関する取り組みを解説します。

■51.2Tbit/sの大容量イーサネットスイッチ(光電融合スイッチ)

これまでNTTでは、電子回路と光回路を統合することで小型・大容量・低消費電力をめざした光電融合技術に取り組んでおり、まずは光通信ネットワークシステムへの適用に向けてデジタルコヒーレント光トランシーバに搭載される「PEC-1」と呼ぶ光電融合デバイスを実用化してきました。この光電融合デバイスの次の展開として「ディスアグリゲーテッドコンピューティング」と呼ぶ新しいアーキテクチャへの適用を検討しています。これは従来のCPUを中心としたサーバ筐体に閉じたリソース制御から脱却する新しいアーキテクチャであり、多数のCPU、GPU(Graphics Processing Unit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)などの計算リソースをプール化したうえで光接続して制御することをめざす構想です。この構成により、ラックスケールでの柔軟性の高いリソース制御を可能とするとともに、高性能なコンピューティングをより低消費電力で実現できます(2)。このディスアグリゲーテッドコンピューティングにおいては、各計算リソースを大容量かつ高速に接続するインターコネクト部が非常に重要であるため、このインターコネクト部の性能を最大限に引き出すべく光電融合デバイス「PEC-2」を搭載した光電融合スイッチを試作しました。この光電融合スイッチは電気回路であるスイッチLSIチップの周囲に、3.2Tbit/sの光電融合デバイス「PEC-2」を16台隣接配置することで最大51.2Tbit/sもの大容量なスイッチング機能を実現できます。さらに、従来のレイヤ2スイッチはフロントパネルにプラガブル型の光トランシーバが多数配置される構造だったことからスイッチLSIからフロントパネルまでの電気配線が長くなり消費電力の増加を招いていましたが、本試作の光電融合スイッチではスイッチLSIの近傍に光電融合デバイスを配置する構造のため配線由来の電力消費を最大限抑えることができ、PEC-2単体の電力性能と併せて従来のスイッチ機器と比べて大幅な電力低減を実現しました。このPEC-2搭載光電融合スイッチによって計算リソースを柔軟に活用した大容量・低消費電力なディスアグリゲーテッドコンピューティングを実現し、社会に貢献していきます。

■超高精細映像AI推論LSI

一般に、映像に対するAI推論は、計算量の低減と学習容易性の観点とから、入力画像サイズに制限があります。このため、市中技術では、たとえ4Kカメラで被写体を撮影した映像でも、実際には小さい画像サイズに縮小してAI推論を行っており、小さな物体がつぶれて検出困難になっていました。リアルタイム性、消費電力の面でも課題です。

上記の課題解決のために、NTTでは、4K映像のままで効率的にAI推論を実行可能にする技術を確立しました。本技術は2つの技術から構成されます。1つは、AI推論の解像度制約を4K映像にまで拡張する高精細化技術、もう1つはこれをリアルタイムかつ低電力で実行可能にする独自AI推論エンジンです。

高精細化技術では、画像縮小なしで推論するために、入力画像サイズを制約サイズにまで分割して、分割画像ごとに推論を実施します。これにより、小さな物体が検出できるようになります。これと並行して、分割画像をまたぐような、大きな物体も検出できるようにするために、画像全体を縮小しての推論も行います。こうして得られた画像全体からの結果と、分割画像からの結果とを合成することで、最終的な検出結果を得ます。これにより、4K映像に対しても、大小両方の物体を検出可能となります。

一方で、この高精細化技術は、4K映像において、分割画像数が多く、そのままでは演算量が膨大となります。このため、独自AI推論エンジンでは、フレーム間相関を利用した演算効率化などにより、検出精度を確保しつつ、演算量の削減を実現し、低電力での4Kリアルタイム実行を可能にしています。

同技術を搭載した超高精細映像AI推論LSIを、エッジ・端末などに搭載し、画角の広い4K映像に対してリアルタイムAI推論を行うことで、例えば、ドローン無人航行では、飛行ルート下の通行人や車などの所望の物体を、より高高度から検出しながら飛行可能になり、人流分析用途では、より広範囲から所望の物体を検出できるようになります。また、同LSIをデータセンタ向けの映像AI推論アクセラレータとして活用することで、クラウドを用いたさまざまな映像AIサービスの電力消費を削減することも可能になる見込みです。

光インターコネクトデバイス

現代の社会を支える通信ネットワーク上では日々膨大なデータがやり取りされ通信容量は拡大の一途をたどっており、それに伴い通信で消費される電力も爆発的に増大しています。IOWN構想では通信システムの低消費電力化を大きな目標の1つとしており、その実現に向けて光電融合技術の確立と普及が不可欠となっています。そもそも光通信は電気通信に比べて通信速度が高速化しても消費電力が増加しにくいという特徴があります。現在の光通信技術は大陸間やメトロ・アクセス網、データセンタ内など比較的長距離の通信で用いられているのに対し、ボード内やLSI間の接続、チップ内の通信には一般的に電気配線が用いられています。IOWN構想においては、光電融合技術を用いボード内やLSI間などの短距離領域にも光通信の導入を進め、ネットワークからコンピューティングに至るあらゆる領域でデータ伝送速度の大幅な向上と低電力化をめざしています。

現在、開発を進める光電融合技術「PEC-3」はLSI等ロジック回路のパッケージ間光配線技術です。現状、LSIとの信号の入出力は電気配線だけが用いられていますが、これをより高速かつ低電力で接続するためにPEC-3ではLSI間を光電変換モジュールで接続する光チップレットと呼ばれる光電融合デバイスを開発しています。ここで、LSI間を高速・高密度かつ低電力で接続するためのキー技術となるのがメンブレンデバイスです。メンブレンは薄膜構造を意味し、化合物半導体であるInP(インジウムリン)から成る厚さ200〜400nm程度の薄膜光機能素子がSi(シリコン)による大規模光回路上に貼り付けられた構造を持ちます。電子回路等で広く用いられるSiは高度な微細加工技術が利用可能で、Siフォトニクスと呼ばれる低損失かつ大規模な光回路を実現できる一方で、発光素子の作製が困難というデメリットがあります。

これに対し光通信用の半導体レーザなどに用いられるInP系化合物半導体は発光や変調などの光や光信号の生成を得意とし、メンブレンデバイスはこれらの材料の長所を活用したNTT独自の異種材料集積技術です。さらに、メンブレンデバイスでは半導体薄膜の横方向に電流を流す構造を用い、薄膜の上下方向をSiO2二酸化ケイ素)等の半導体に対して屈折率の小さい絶縁材料で挟み込む構造を採用しています。これにより従来の半導体レーザに対しておよそ10分の1の非常に小さい領域に光を閉じ込めることで半導体内の光増幅や光吸収を効率的に行い高速かつ極めて低電力な動作を実現可能です。PEC-3におけるメンブレンデバイスでは、光を生成するメンブレンレーザおよび光変調を行う電界吸収型変調器など多様な機能デバイスを集積した光機能素子の開発を進めています。

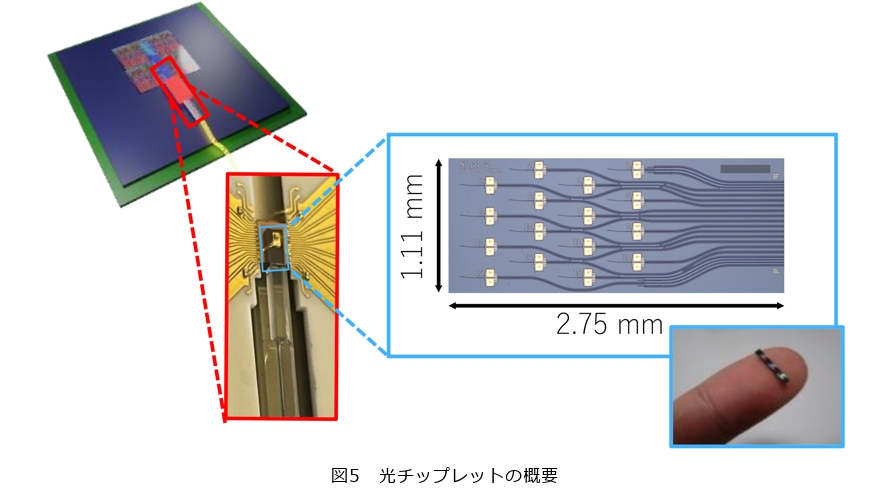

図5には開発中のメンブレンデバイスを搭載した光チップレットの概要を示します。ここでは、16チャネルのメンブレンデバイスが指先に乗る程度の極めて小さなSiフォトニクスチップ上に集積されています。メンブレンデバイスの各チャネルは100Gbit/s超の高速信号を送信可能です。さらに、この光半導体チップは電気チップと積層されるかたちで光チップレットに実装され光ファイバに接続することで光送信器としてモジュール化されています。現在、これら光電融合技術の開発においてはメンブレンデバイスの長期信頼性の確保と光チップレットの量産化技術の早期の立上げを最大の目標としており、2028年の実用化をめざすIOWN3.0への搭載を想定しています。

光チップレットはロジック回路であるLSIを高速・低電力で接続する技術であり、これを広くサーバやコンピューティングシステムに応用することで、複数のリソースを最適に接続し処理を行うこと(ディスアグリゲート)が可能となります。小さな半導体チップに関する技術ではありますが、世界を大きく変革し得る可能性を秘めたIOWN構想を支える基盤技術であり、いち早く社会実装と普及を進めるべく研究開発を進めています。

ライフアシストデバイス

IOWNのプレイヤである「人」と、土台となる「インフラ」を対象として、その長寿命化を図ることで、豊かで持続可能な社会の実現に貢献することをミッションとしたデバイスの開発を行っています。

「人」に対しては、NTTグループの医療・ヘルスケア事業を推進し、健康管理に貢献が可能なウェアラブルデバイス技術の開発を行っています。その代表的な開発デバイスがNTTテクノクロスから商用化されている「ウェアラブル生体・環境センサー:TX02」(図6)です。本センサは、NTTと東レ社が共同開発した、電気を流すことができるテキスタイル素材であるhitoe®*4を適用したウェア(シャツやベルト)に取り付けることで、着用者の生体情報(心電・心拍)、衣服内の温度・湿度、加速度を自動取得するデバイスです。計測したデータを基にセンサの内部で心拍数や歩数などの特徴量を解析する機能を備えており、データは無線モジュールによりセンサ着用者のスマートフォンやIoT(Internet of Things)ゲートウェイに送信され、リアルタイムでのモニタリングが可能です。また、複数のセンサで連続的に計測・解析・通信を行うと動作時間が短くなり、頻繁な充電や大きな電池が必要になりますが、本センサではCPUを休止させた状態でデータをバッファに蓄積し、短時間だけCPUを起動させて一括して波形処理や特徴量解析を実行するマルチセンサデータ信号処理技術を構築したことで、小型電池でも40時間以上の連続計測が可能となっています。センサで測定されたデータは、国立大学法人名古屋工業大学との共同研究により確立した、体内温度変動のリアルタイム推定手法により体内温度の変動および体調不調リスクとして推定し、作業者の暑熱による体調不良リスクの管理に活用されます(NTTテクノクロスより「hitoe®暑さ対策サービス for Cloud」として提供中です(3)。ウェアラブルデバイスの開発だけでなく、そのデバイスが収集するデータの活用方法についても技術開発を進めています。

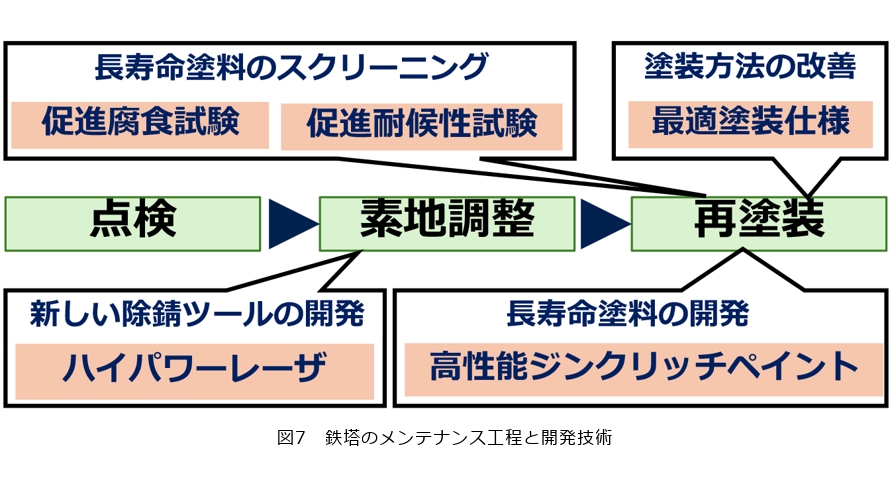

「インフラ(ここでは主に屋外で使用される通信用設備を対象にしています)」に対しては、材料そのものの劣化を分析することで材料の観点から設備を長寿命化・延命化する技術、また開発したデバイスをツールとして活用することで点検・保守の作業効率を向上する技術の開発を行っています。ここでは通信用鉄塔のメンテナンスを事例として、その一例を紹介します。鉄塔のメンテナンスにおいては、その構造材である鋼を保護するための手段として塗装を行っています。塗装の前には、鋼の表面の古い塗料や生成している錆を落とす、素地調整という作業が必要になり、点検、素地調整、再塗装の工程でメンテナンスが行われます(図7)。素地調整においては、電動工具や手工具などが用いられますが、これらに代わるツールとして、塩分除去ができ、反作用力がなく自動化も見込めるツールであるハイパワーレーザによる素地調整技術の開発を行っています。また塗装においては、促進腐食試験や促進耐候性試験による長寿命な塗料をスクリーニングする評価技術や、複数塗料の塗り重ね方(塗装仕様)の最適化のほか、ジンクリッチペイント(高濃度亜鉛粉末含有塗料)という塗料そのものの性能向上を図る技術開発により、鉄塔のメンテナンス効率化およびメンテナンス期間の延伸(設備の長寿命化)を進めています。

*4 hitoe®:東レ株式会社とNTTが開発した、体から発している微弱な電気信号である生体信号を、無意識に近い状態で収集するための機能素材です。機能素材hitoe®は両社の商標登録です。

■参考文献

(1) Y. Morimoto, K. Suzuki, K. Yamaguchi, F. Hamaoka, M. Nakamura, T. Kobayashi, Y. Miyamoto, and O. Moriwaki:“Lattice-type Reconfigurable Spectral Filter for S/C/L Multiband WDM Signal Equalization,”Proc. of ECOC2024, Paper M2G.2, 2024.

(2) 岡田・木原・岡崎:“IOWNを支えるディスアグリゲーテッドコンピューティング,”NTT技術ジャーナル,Vol.33,No.5,pp.40-44,2021.

(3) https://www.ntt-tx.co.jp/products/lifesupport_solution/

(左から)木坂 由明/清水 俊幸/佐々木 雄三/津田 昌幸

本稿では、NTTデバイスイノベーションセンタにおけるデバイス開発の取り組みを紹介しています。今後、これらの開発成果を普及・発展させ、デバイスを通じてIOWN構想に貢献していきます。