2025年8月号

特集2

身体に根ざした共感の科学から、つながる家族のウェルビーイングへ――身体を介した共感メカニズムの解明および身体性情報伝送技術を活用した離れた家族のつながり支援

- 共感

- 身体性情報伝送技術

- 家族のつながり支援

人と人との共感や絆は、私たちがいきいきとした良好な状態、つまりウェルビーイングを維持するうえでとても大切です。では、共感や絆はどのようにして生まれるのでしょうか。また、共感を抱き、絆を深めることを支援するためには、どのような情報を伝え合うことが大切なのでしょうか。本稿では、共感や絆の形成における身体の役割に注目し、共感が生じるメカニズムを調べた研究を紹介します。加えて、離れて過ごす家族の絆を促進するために、遠隔コミュニケーションにおいて、身体を介した相互作用を応用する試みについても紹介します。

村田 藍子(むらた あいこ)

NTTコミュニケーション科学基礎研究所

ウェルビーイングにおける社会的つながりの重要性

人と人との共感や絆は、私たちがいきいきとした良好な状態、つまりウェルビーイングを維持するうえでとても大切です。人々のウェルビーイングをテクノロジによっていかに支援できるかを論じたCalvoとPetersの著書では、共感がウェルビーイングの重要な要因であることが指摘されています(1)。また、世界保健機関(WHO:World Health Organization)の憲章においても、「健康とは、単に病気でないとか虚弱でないということではなく、身体的・精神的・社会的に満たされた状態である」と定義されており、社会的なつながりが人の健康にとって不可欠であることが明記されています(2)。では、共感や絆はどのようにして生まれるのでしょうか。また、共感を抱き、絆深めることを支援するためには、どのような情報を伝え合うことが大切なのでしょうか。本稿では、共感や絆の形成における身体の役割に注目し、共感が生じるメカニズムを調べた研究を紹介します。加えて、離れて過ごす家族の絆を促進するために、遠隔コミュニケーションにおいて、身体を介した相互作用を応用する試みについても紹介します。

情動の社会的影響

共感には、相手の気持ちを理解する「認知的共感」と、相手と同じ気持ちを感じる「情動的共感」の2種類があります。特に、情動的共感は、相手の表情やしぐさを見たときに、無意識のうちに生じます。例えば、誰かの笑顔を見ると、それに合わせて自分も口角が上がったり(3)、誰かが痛みを感じている様子を見ると、自分が痛みを感じたときと同じような脳の活動が起こったりする(4)ことが分かっています。これらの知見は、表情や痛そうな様子など、他者の情動に関する刺激を見せた際に、観察者の情動反応*1を計測するという、情報のやり取りが送り手から受け手へと一方向に流れる形式の実験手法によって明らかにされたものです。さらに、実際の生活では、私たちはさまざまな場面で他の人たちと一緒に情動を体験するため、共感は一方的に生じるものではなく、お互いに影響を与え合うものだと考えられます。例えば、お祭りや儀式、スポーツ観戦のような強い情動が生じる場面もあれば、家庭や職場でもお互いの情動から影響を受け合っているのではないでしょうか。このように、他の人と一緒に情動を体験し、お互いの情動反応を観察する共同体験場面では、私たちの情動はどのように変化するのでしょうか。

ある研究では、友人と一緒に冷水に手を入れた場合、1人で行ったときよりも痛みを強く感じることが報告されています(5)。この研究では、氷水に手を入れる課題を、1人で行う条件と2人で行う条件とで主観的な痛みの強さを比較しました。その結果、2人で行った場合のほうが、1人で行った場合よりも主観的な痛みが強まることが明らかになりました。さらに、この効果は、相手が初対面の人である場合には生じず、友人どうしである場合に生じることが示されました。このように、共同体験によって主観的な痛みが増幅するという知見は非常に興味深いものですが、その情動反応がどのようなメカニズムで強まるのかについては、まだ明らかになっていません。例えば、友人がそばにいるという状況そのものが痛みの感覚に影響を及ぼしているのでしょうか。それとも、友人が感じている痛みに伴う情動の強さが、自分の情動反応に影響を及ぼしているのでしょうか。

この疑問に答えるために、私たちの研究では、痛みの増幅がどのような仕組みで起こるのかを調べました。2人の参加者に同時に軽い痛み刺激を与え、痛みに伴う情動反応を測る実験を行いました。初対面の相手だと情動の増幅が起こりにくい、という先行研究(5)の結果を踏まえて、同じ大学の学生でペアをつくり、2人がアイスブレイキングをして打ち解けた後に実験を行いました。一緒にいるだけで情動反応が強まるのか、それとも相互に観察することで強まるのかを調べるために、一方の条件では相互に様子が見え、もう一方の条件ではパーティションで相手の様子が見えないように設定しました。情動反応を測るために、自律神経活動、特に交感神経活動の指標とされる指尖容積脈波を計測しました。指先にセンサを装着して指尖容積脈波を計測することで、指先の血流量の変化をとらえることができます。交感神経活動が高まると末梢血管が収縮し、血流量が減少するため、指尖容積脈波の振幅変化(特に収縮度合い)を基に情動反応の強さを評価しました。そのうえで、相手の情動反応からどのような影響を受けたのかを検討するための分析を行いました。その結果、お互いの様子が見える条件では、相手の情動反応が自分よりも強い場合に自分の情動反応も強まる一方で、相手の反応が弱い場合には影響を受けないことが明らかになりました。また、相手の様子が見えない条件ではこのような影響は見られなかったことから、他者とともに痛みを経験する際には、情動の相互作用を経て、無意識のうちに痛みが増幅される可能性があると考えられます(6)。このように、人は情動を経験する際、お互いの情動から影響を受けることが分かっています。

*1 情動反応:恐怖や喜びなどの情動に伴なって現れる心身の反応で、主観的な感情体験に加え、心拍や発汗、呼吸の変化など自律神経活動(交感・副交感神経系)による生理的応答を含みます。

身体性情報の伝送による親密感の変化

このような情動の相互作用は、親しい相手との間で特に起こりやすく(5)、相手との一体感やつながりの強さを反映することから、人と人とのつながりに深く関与していると考えられています(7)。また、ある研究では、体に触れることで情動の相互作用が強まることが報告されています(8)。この研究では、恋人が痛みを経験している際に、手を握る条件と握らない条件を比較し、手を握ることで呼吸や心拍といった生理的な情動反応の同期が強まることが分かりました。つまり、相手の身体に触れることで、無意識のうちに身体的な反応が共鳴すると考えられます。さらに、情動反応の同期が強いカップルほど、手を握ってくれる相手の存在によって痛みがやわらぐことも示されました。ここから、触れることで身体的な反応が共鳴し、相手の存在による安心感がより深まった可能性が考えられます。

では、相手が無意識のうちに示す身体的な反応に関する情報(身体性情報)を直接触れるかたちで受け取れるとしたら、相手とのつながりや親密さは変わるのでしょうか。NTT コミュニケーション科学基礎研究所が開発した、心臓の鼓動に触れる感覚を再現する装置(9)を用いて実験を行いました。この装置は、録音した心音を振動スピーカ内蔵の「心臓ボックス」で再生する仕組みです。実験では、参加者は初対面の相手とオンラインでつながり、相手から自己紹介をしてもらいます。参加者を2つのグループに分け、一方はオンライン環境で相手の映像を見ながら心臓ボックスを両手で包み、相手の心音の振動を体験しました。もう一方は映像を見るだけでした。その結果、心音の振動を体験した参加者のほうが、相手との心理的距離をより近く感じやすいことが明らかになりました(10)。

家族の遠隔コミュニケーションへの応用

身体性情報を直接触れられる振動として伝送することが親密感の向上に寄与し得る前述の実験結果を踏まえ、私たちは岩手医科大学と共同で、この心音の振動を再現・伝送する技術を、離れた家族の遠隔コミュニケーション支援に応用する取り組みを開始しました。

日本は先進国の中でも周産期医療のレベルが高く、特に、在胎28週未満で産まれる赤ちゃんは超早産児*2と呼ばれますが、そうした赤ちゃんの生存率は、日本が世界で1番高いことが分かっています(11)。早産や低出生体重などで生まれた赤ちゃんは新生児集中治療室(NICU:Neonatal Intensive Care Unit)に入院することになります。数カ月間の長期入院となる場合もあり、親子の触れ合いが不足することで、親のメンタルヘルスや愛着形成に影響が生じることがあると報告されています(12)。NICUでは、カンガルーケア(親子が直接肌を触れ合わせるように胸に赤ちゃんを抱くケア)など、親が赤ちゃんと直接触れ合うケアを積極的に設け、入院中から親子関係の構築を支援しています。しかし、新型コロナウイルスのようなハイリスクな新興感染症への対策や、家族の時間的制約(仕事や年上の子どもの育児など)、地理的条件(病院までの交通アクセスなど)のために面会機会が制限されてしまうことがあります。

コロナ禍の面会制限をきかっけとして、岩手医科大学附属病院を含む多くのNICUではオンライン面会が導入され、その後も、これらの事情で対面面会を頻繁にできないご家族が、対面面会の補助として利用しています。オンライン面会は、赤ちゃんのきょうだいや祖父母も手軽に、また同時に面会できるというメリットがありますし、赤ちゃんやその周りの様子を見ることで、親の不安が軽減することも期待されます。しかし、その一方で、見えるのに触れられない葛藤や、泣いている我が子に何もしてあげられない罪悪感を抱くこともあることが指摘されています(13)。

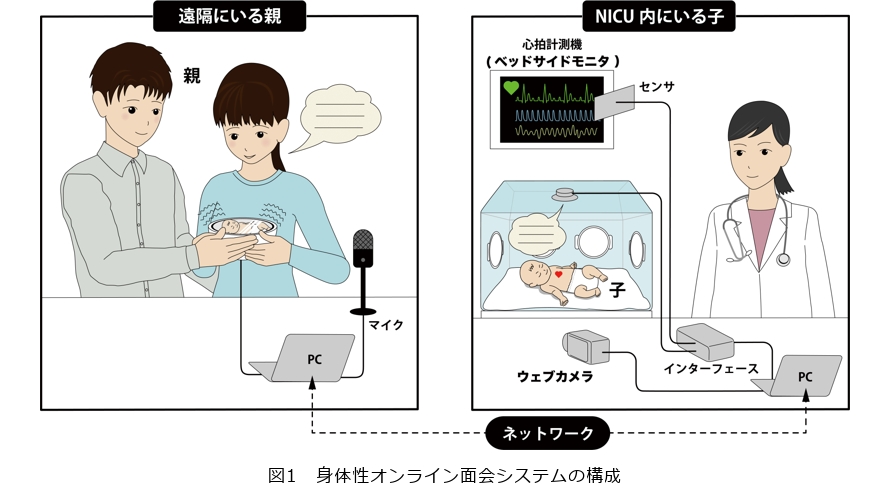

この課題に対して私たちは、家族の声を赤ちゃんに届け、赤ちゃんの身体性情報を遠隔の家族に伝送する「身体性オンライン面会システム」を考案しました。家族は胸に抱えたデバイスを通じて、保育器の中の赤ちゃんの心拍に同期した心音の振動を映像と同時に体験し、家族の声はマイクを通じて保育器の上に設置した振動アクチュエータから赤ちゃんに届けられます(14)(図1、2)。親が赤ちゃんに声をかけると、マイクで取得した音声が、ネットワークを通じて赤ちゃんの保育器のフレームにつけた振動アクチュエータに届けられます。振動アクチュエータを使うことで、保育器内にスピーカを入れなくても保育器全体がスピーカの役割を果たし、家族の声を赤ちゃんに届けることができます。赤ちゃんの心臓の鼓動については、直接心音を取得しようとすると、聴診器型のマイクを赤ちゃんに装着する必要があり、赤ちゃんの負担が大きくなってしまうことが懸念されました。そこで、ベッドサイドモニタに表示されている、心電図に基づいたリアルタイムの心拍情報を取得し、そのタイミングに同期するように、モデル心音をデバイスに内蔵した振動スピーカで再生することで、実際の赤ちゃんの心拍リズムで「トクントクン」という心臓の鼓動の触感を提示する方法を採用しました。モデル心音は、人工的に生成したものではなく、実際に別の新生児の心臓の鼓動音を聴診器型マイクで録音し、作成したものを用いています。デバイスにはディスプレイがついており、Webカメラで撮影されたリアルタイムの赤ちゃんの様子が、赤ちゃんの鼓動の振動と同時に届けられます。この身体性オンライン面会を、実際にNICUに入院する超早産児のご家族に体験してもらったところ、コンピュータ画面で赤ちゃんの様子を見るだけの通常のオンライン面会に比べて、アンケートでは赤ちゃんの存在をより近くに感じられたと回答した人が多く、インタビューでも、「抱っこしている感覚が、視覚・触覚の双方で感じられた」「心拍を感じて、抱いているような感覚になり、寂しさが軽減した」といった声が寄せられました。これにより、離れていても、触れ合いを通じて育まれる親子の絆や愛着の促進につながる可能性が示されました(15)。

*2 超早産児:早産児は、妊娠37週未満で生まれた赤ちゃんを指し、中でも超早産児は妊娠28週未満で出生します。通常より大幅に早く生まれるため、体の機能がまだ十分に発達しておらず、出生直後からNICUでの集中的な医療ケアが必要となります。

まとめ

私たちの研究をとおして、身体性情報のやり取りが共感や絆の形成に大きな役割を果たすことが明らかになってきました。この身体性情報を遠方に届ける技術が共感や絆を深め、ウェルビーイングの促進に役立てるよう、今後さらなる研究を進めていきます。

■参考文献

(1) R. A. Calvo and D. Peters: “Positive Computing: Technology for Well-being and Human Potential,” MIT Press, 2014.

(2) https://apps.who.int/gb/bd/

(3) U. Hess and S. Blairy: “Facial mimicry and emotional contagion to dynamic emotional facial expressions and their influence on decoding accuracy,” Int. J. Psychophysiology, Vol. 40, No. 2, pp. 129-141, 2001.

(4) T. Singer, B. Seymour, J. O'Doherty, H. Kaube, RJ. Dolan, and CD. Frith: “Empathy for pain involves the affective but not sensory components of pain,” Science, Vol. 303, No. 5661, pp. 1157-1162, 2004.

(5) L. J. Martin, G. Hathaway, K. Isbester, S. Mirali, E. L. Acland, N. Niederstrasser, P. M. Slepian, Z. Trost, J. A. Bartz, R. M. Sapolsky, W. F. Sternberg, D. J. Levitin, and J. S. Mogil: “Reducing social stress elicits emotional contagion of pain in mouse and human strangers,” Curr. Biol., Vol. 25, No. 3, pp. 326-332, 2015.

(6) A. Murata, H. Nishida, K. Watanabe, and T. Kameda: “Convergence of physiological responses to pain during face-to-face interaction,” Sci. Rep., Vol. 10, 450, 2020.

(7) L. Noy, N. Levit-Binun, and Y. Golland:“Being in the zone: physiological markers of togetherness in joint improvisation,” Front. Hum. Neurosci., Vol. 9, 187, 2015.

(8) P. Goldstein, I. Weissman-Fogel, and S. G. Shamay-Tsoory: “The role of touch in regulating inter-partner physiological coupling during empathy for pain,” Sci. Rep., Vol. 7, 3252, 2017.

(9) 渡邊・川口・坂倉・安藤: “心臓ピクニック: 鼓動に触れるワークショップ(<特集> ハプティクスと VR),”日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol. 16, No. 3, pp. 303-306, 2011.

(10) N. Kameyama, A. Murata, J. Watanabe, and H. N. Ho: “Influence of touching heartbeat on emotional state and interpersonal closeness,” Transactions of the Virtual Reality Society of Japan, Vol. 28, No. 4, pp. 321-324, 2023.

(11) 藤村:“NRNJ データベースからみた 22, 23 週児の現状,” 周産期医学/周産期医学編集委員会 編, Vol. 51, No. 8, pp. 1085-1092, 2021.

(12) L. Garfield, D. Holditch-Davis, C. S. Carter, B. L. McFarlin, D. Schwertz, J. S. Seng, C. Giurgescu, and R. White-Traut:“Risk factors for postpartum depressive symptoms in low-income women with very low-birth-weight infants,” Adv. Neonatal Care, Vol. 15, No. 1, pp. E3-E8, 2015.

(13) S. J. Rhoads, A. Green, A. Mitchell, and C. E. Lynch:“Neuroprotective core measure 2: partnering with families-exploratory study on web-camera viewing of hospitalized infants and the effect on parental stress, anxiety, and bonding,” Newborn Infant Nurs. Rev., Vol. 15, No. 3, pp. 104–110, 2015.

(14) 村田・鳥谷・駒﨑・松本・外舘・渡邊淳司・赤坂真奈美: “NICU 環境の新生児と親のつながりを支援する身体性オンライン面会システムの検討,” 第 29 回日本バーチャルリアリティ学会大会論文集, 2A1-12, 2024.

(15) A. Murata, K. Komazaki, Y. Toya, A. Matsumoto, G. Sotodate, M. Akasaka, and J. Watanabe:“Supporting Family Bonds with Hospitalized NICU Extremely Preterm Infants through an Embodied Online Visitation System,” IDC 2025, New York, U.S.A., June 2025.

村田 藍子

人と人のつながりを支える技術として、身体性情報伝送の効果を科学的に検証し、支援が求められる人々に役立つかたちでの実用化をめざします。