R&Dホットコーナー

無線リソース利用効率と電力効率を両立する「無線基地局最適化AI」の取り組み

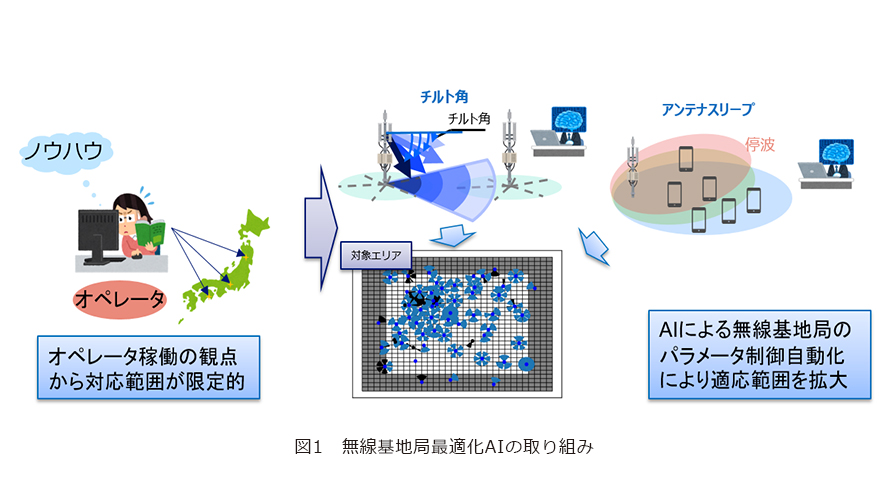

モバイルネットワークにおける通信トラフィックの増加に対し、無線基地局のパラメータ最適化により基地局の利用効率向上が求められますが、現状の無線基地局パラメータ最適化は人手でなされており、適応可能なエリアに限りがあります。本稿では、無線基地局パラメータの導出をAI(人工知能)によって自動化し、適応エリアの拡大を目的とする「無線基地局最適化AI」の取り組みについて紹介します。

塩津 晃明(しおづ あきひろ)/金正 英朗(きんしょう ひであき)

木村 拓人(きむら たくと)

NTTネットワークサービスシステム研究所

モバイル網における無線基地局最適化の目的

人々の暮らしにおいてスマートフォン等のモバイル端末は欠かせないものであり、モバイルネットワークサービスは電気、水道、ガス等と同様に生活インフラの1つとなっています。

一方で、日々増加する通信トラフィックに対し、通信装置や伝送路等の通信リソースを際限なく設けることは難しいため、通信リソースの利用効率を可能な限り向上する必要があります。

モバイルネットワークでは、通信に利用可能な周波数帯に限りがあることから、無線基地局の利用効率を最大化することが特に重要となります。

基地局には異なる周波数帯を扱うアンテナが複数付属しており、複数の基地局を面的に配置し、アンテナの向き等の各種設定をすることで、無線通信可能なエリア(カバレッジエリア)を構築していますが、エリア構築にあたってはさまざまな観点を考慮する必要があります。

例えば、無線通信ができないエリア(カバレッジホール)が発生しないように、隙間なく各基地局のカバレッジエリアを調整する必要があります。その一方で、カバレッジエリアが重なるエリアではお互いの基地局の電波干渉によって無線品質が劣化するため、カバレッジエリアの重複は可能な限り避ける必要があります。

また、エリアを構築するうえでは、無線リソース使用の偏りも考慮しなければなりません。

モバイル端末の接続が特定の基地局に偏ると、該当基地局の無線リソースだけでは通信トラフィックを十分に処理できなくなります。そのため、外部環境や基地局のステータスに応じて、モバイル端末の接続先基地局を分散し、無線リソースの使用率を平滑化させる必要があります。

このような無線リソース使用の偏りは、一般的にはイベントや建物の移り変わりによるモバイル端末の空間的な分布変化が主な要因でしたが、近年では基地局の電力制御が新たな要因として加わっています。

基地局では消費電力削減のため、無線リソース使用率が低い基地局を一時的に停止するスリープ制御を行っており、このとき、スリープ対象である基地局に接続していたモバイル端末は周辺の基地局に再接続するため、無線リソース使用に偏りが発生します。

モバイルネットワークは5G(第5世代移動通信システム)への移行といった高度化が進む一方で消費電力の増加が課題となっており、設備全体の半分以上を占める基地局の消費電力の削減が重要なため、基地局の電力制御を前提とした無線リソース使用の平滑化を考える必要があります。

このような、カバレッジエリアの調整や無線リソース使用率の平準化は、アンテナチルト角やスリープ機能といった複数の基地局パラメータを制御することにより実現されるため、継続的に最適な基地局パラメータを検討する営みが重要となります。

無線基地局最適化の課題と世の中の動向

無線基地局最適化は、ある基地局のパラメータを変更する際に、該当基地局のカバレッジエリアだけでなく、隣接基地局のカバレッジエリアにもパラメータ変更の影響が及ぶため、複数の基地局を対象に最適なパラメータを導出しなければならず、複雑な作業となります。

そのため、現状では主にネットワークオペレータが過去の経験やシミュレータ評価による試行錯誤のもと、実環境に適用する基地局パラメータを導出しています。

試行錯誤のもと基地局パラメータを導出するため、一定の検討時間が必要となり、最適化可能なエリアに限りがあることから、最適な基地局パラメータの導出をAI(人工知能)等により自動化していくことが期待されています。

世の中の動向として、基地局を含むRAN(Radio Access Network)のインテリジェント化を目的とする標準化団体としてO-RAN Allianceがあり、AIを活用した運用・制御を実現するためのアーキテクチャや各種制御インタフェースの標準化が行われています。

O-RAN Allianceで標準化が進むRANアーキテクチャ内では、監視・保守・オーケストレーションを司るSMO(Service Management and Orchestration)や、制御周期が1秒以下の高速な制御を司るNear-RT RIC(RAN Intelligent Controller)において、AIによる制御手順等も議論対象となっており、今後、AIによる基地局パラメータ最適化が加速していくと考えられます。

無線基地局最適化AIの取り組み

NTTネットワークサービスシステム研究所では、基地局パラメータの導出をAIによって自動化し、適応エリアの拡大を目的とする「無線基地局最適化AI」の開発に取り組んでおり、本稿では、アンテナチルト角やアンテナスリープ機能を対象とした取り組みについて紹介します(図1)。

■アンテナチルト角の最適化

アンテナチルト角とは各基地局が備えるアンテナの俯角のことであり、チルト角を小さくするとアンテナは上向きとなり、カバレッジエリアが拡大し、逆にチルト角を大きくするとアンテナは下向きとなり、カバレッジエリアが縮小します。

このようにカバレッジエリアを最適化するうえでチルト角は重要なパラメータになりますが、最適なチルト角を算出するためには、2つの条件をクリアする必要があります。1つは、面的に一定の電波強度を確保し、カバレッジホールの発生を回避しつつ、隣接する基地局のカバレッジエリアの重なりを最小化し、電波干渉による無線品質の劣化を抑えることです。もう1つの条件は、モバイル端末の接続先が特定の基地局に偏ることを避け、基地局の無線リソース使用率を平滑化することです。通信トラフィック需要を複数の基地局で分散して処理することができ、その結果、平均スループットの向上につながります。

NTTネットワークサービスシステム研究所では、対象とした地域のスループットを最大化することが可能なチルト角を自動で導出する、「基地局チルト角算出AI」を開発しています(1)。

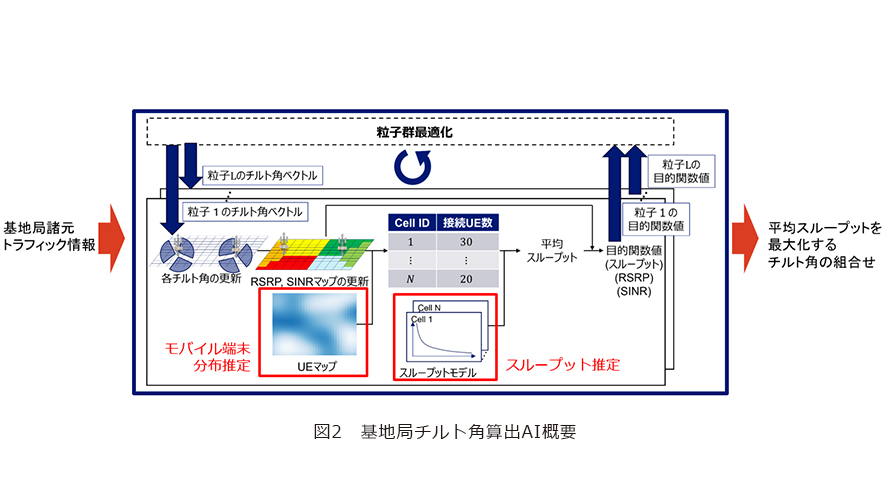

対象とするチルト角の数は数100オーダとなるため、粒子群最適化(PSO)*1を用いることにより、少ない計算量でチルト角の値を導出可能なフレームワークを構築しました(図2)。

本AIは基地局の位置、高さ、アンテナの向き、現在のチルト角といった諸元情報や基地局で収集可能な通信トラフィック情報を入力とし、対象地域の平均スループットを最大化するチルト角の組合せを出力します。

PSOはブラックボックス最適化と呼ばれる数理最適化手法の1つであり、複数基地局のチルト角の組合せに対するスループットを推定するシミュレーション環境を組み込んでいます。

適切なチルト角を導出するためには、シミュレーション環境と実環境との乖離を縮めることが重要となることから、シミュレーション環境の要素として、対象地域におけるモバイル端末分布を推定するモデルや、各基地局に紐付いているモバイル端末数からスループットを推定するモデルを組み込んでいます。

(1) モバイル端末分布推定モデル

モバイル端末の接続先が特定の基地局に偏ることを避け、基地局の無線リソース使用率を平滑化するようにチルト角を導出するには、モバイル端末がどのように空間的に分布しているかが情報として必要になります。

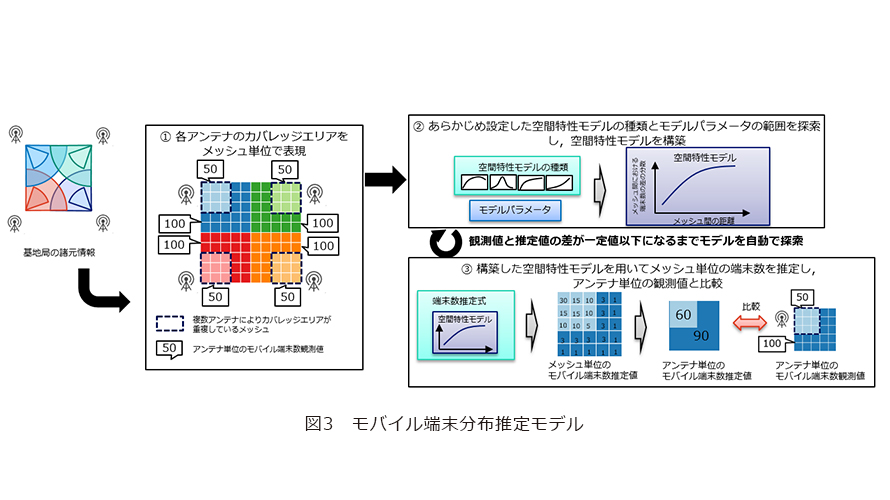

そこで、各基地局で観測されるモバイル端末の接続情報から、地域メッシュ*2単位でモバイル端末数を推定するモデルを確立しました(図3)。はじめに基地局の諸元情報から各アンテナのカバレッジエリアをメッシュ単位で表現し、あらかじめ設定した複数の空間特性モデルの中から、採用したモデルによるモバイル端末数の推定値と観測値の差が一定値以下になるよう、最適なモデルとそのモデルのパラメータを自動で探索します。

本モデルは、空間補間法の一種であるブロッククリギング*3を拡張しており、従来のブロッククリギングが苦手としている、基地局のカバレッジエリアが複数重なっているメッシュに対するモバイル端末数推定について、高い推定精度を実現しています。

(2) スループット推定モデル

基地局に接続するモバイル端末数の増減がスループットに影響するため、モバイル端末数とスループットの関係を基地局で観測可能なデータから学習することで、所与のモバイル端末数に対し、基地局の平均スループットを推定することが可能となります。

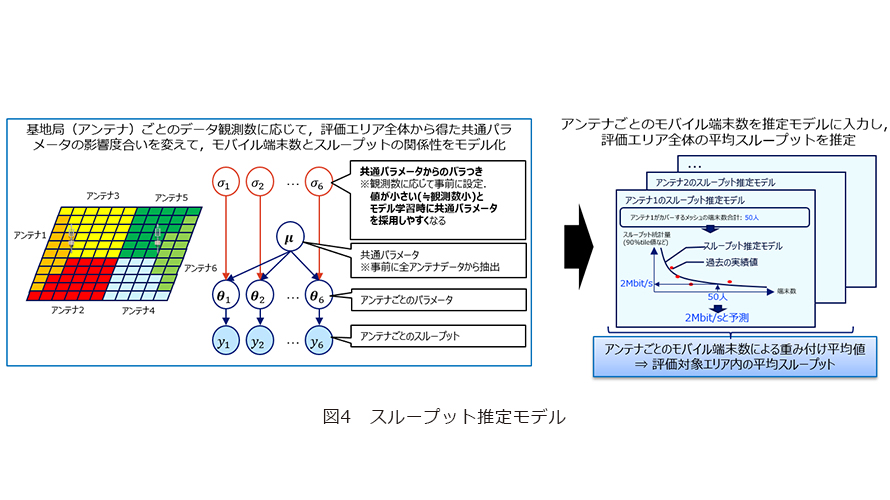

各基地局は立地条件や無線周波数等の装置設定が異なるため、基地局ごとに推定モデルを学習することが必要となりますが、観測データ数も基地局ごとに異なるため、観測データ数の少ない基地局は十分な学習ができず、スループット推定の精度低下につながります。

そのため、周辺基地局を含めた全体の傾向と基地局単体の傾向を考慮したモデルパラメータをそれぞれ学習し、観測データ数に応じてどちらの傾向を重視するか調整可能とすることで、スループット推定の精度低下を抑えるモデルを確立しました(図4)。

本モデルにより、観測データ数が少ない基地局は全体の傾向を重視し、観測データ数が多い基地局は基地局単体の傾向を重視するモデルをそれぞれ構築するため、観測データ数によらずスループットの推定が可能となります。

*1 粒子群最適化:物の行動を参考にして提案された群知能最適化手法の一種。複数の粒子を探索に利用し、各粒子が最適化を行った際に得られる知見を基にして最適値を探索します。

*2 地域メッシュ:緯度・経度に基づいて地域をほぼ同じ大きさの網の目に分けたものです。

*3 ブロッククリギング:空間補完法の一種であり、対象領域内に存在する観測ブロックで得た観測値から空間特性をモデル化し、観測値とモデルに基づき、未観測点における値を推定します。

■アンテナスリープ機能の最適化

1つの基地局には、エリア全体の接続性を確保することを目的とするアンテナ(カバレッジバンド)と無線リソースの増加を目的とするアンテナ(キャパシティバンド)が備えられています。

基地局のスリープ制御は、エリア全体の接続性を確保するという観点から、基地局全体をスリープするのではなく、キャパシティバンドを制御対象としています。

キャパシティバンドのスリープは、スリープ後に一定のスループットを維持できるかが重要な判断ポイントになりますが、判断材料となる基地局の周辺環境は基地局ごとにさまざまであるため、スリープ判定のルールを基地局ごとに個別に設定するのは困難となります。

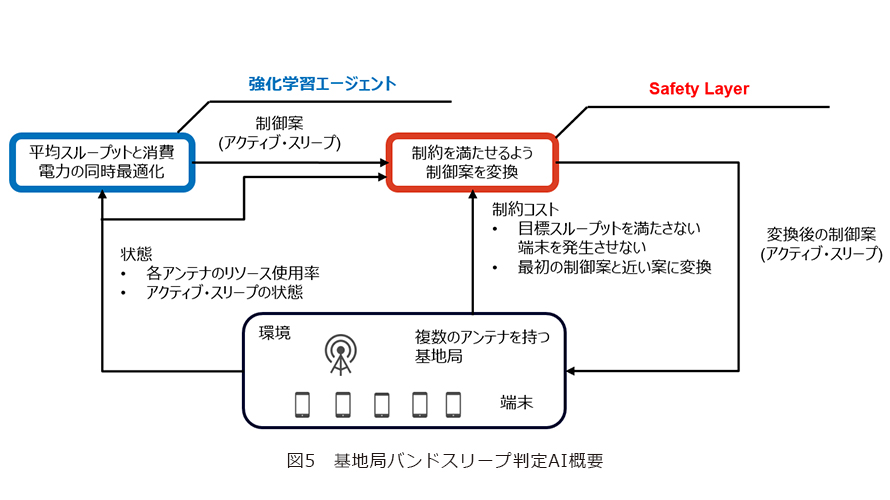

NTTネットワークサービスシステム研究所では、1つの基地局に備わる各アンテナの無線リソース使用率を基に、キャパシティバンドのスリープ判定を行う「基地局バンドスリープ判定AI」を開発しています(2)。

既存AIとして、スリープ判定ルールを自律的に学習させるために深層強化学習(DRL:Deep Reinforcement Learning)*4を用いたAIが数多く提案されていますが、スループットの維持と消費電力の削減を両立するうえでは、一定のスループットを満たすことを条件にスリープ候補を探索する必要があり、従来のAIではこのような制約条件を直接扱うことができません。

そこで、本AIではDRLによるスリープ判定AIを拡張し、制約を満たす制御案に変換するSafety Layerを導入することで、一定の通信品質を満たす制約のもとキャパシティバンドをスリープし消費電力を削減するフレームワークを提案しています(図5)。

まず、強化学習エージェントにより、目的となる消費電力の削減量とスループット平均の重み付け和を最大化するスリープ候補を導出します。次に、Safety Layerにより、エージェントが導出したスリープ候補と類似度が高く、かつ所望のスループットを満たさないモバイル端末が発生しないアンテナ候補案に変換します。

本AIに基づきキャパシティバンドのスリープ制御を行うことで、対象エリアにおけるモバイル端末のスループットを一定値以上に保ちつつ、消費電力を削減することが可能となります。

*4 深層強化学習:強化学習の一種であり、ニューラルネットワークを用いることで連続的な行動空間を表現可能とします。

今後の展望

本稿では、基地局パラメータの導出をAIによって自動化し、適応エリアの拡大を目的とする「無線基地局最適化AI」の取り組みについて紹介しました。今後、5G-Advancedや6G(第6世代移動通信システム)*5に向けて基地局の高機能化が進み、それに伴いネットワークオペレータが制御するパラメータも増加し、より複雑なオペレーションが必要になると見込まれます。NTTネットワークサービスシステム研究所は、高度化する無線基地局に対し、AI活用による複雑な基地局パラメータ制御の自動化実現に向け、引き続き取り組んでいきます。

*5 5G-Advanced/6G:次世代通信規格の一種。標準化団体3GPPで規格化されています。

■参考文献

(1) H. Kinsho, K. Takeshita, and K. Yamagishi: “Block Kriging Based Mobile User Distribution Estimation for Antenna Tilt Optimization,” CQR 2023, Washington D.C., U.S.A., Oct. 2023.

(2) R. Tagyo, H. Kinsho, A. Shiozu, and K. Yamagishi: “Throughput-Constrained Antenna Sleep Management for Saving Power,” CNSM 2024, Prague, Czech Republic, Oct. 2024.

(左から)塩津 晃明/金正 英朗/木村 拓人

無線基地局最適化AIにより、モバイルネットワークサービスの品質を維持するオペレーション自動化の実現に取り組んでいきます。