2025年10月号

グループ企業探訪

想いをかさねて未来をひらく、地域想合研究所

近年、地球規模の気候変動による災害の激甚化や、日本における人口減少と少子高齢化の進行は、深刻さを増し、都市や地域のさまざまな領域に重大な影響を及ぼしています。一方で、AI(人工知能)やICTの急速な進化に伴い、既存の産業構造の転換は加速し、社会に大きな変革がもたらされています。かつて経験したことのない背景の中で、まちが抱える課題は一層多様化・複合化しています。そうした一方で、地域の特徴や個性を活かした持続可能な基盤づくりや、未来に向けた価値創出の取り組みによって、まちの更新や再生を通じて課題を解決していこうという機運が、ますます高まっています。今回、こうした認識のもと、街づくりのシンクタンクとして、「人が主役の街づくり」をめざすNTTアーバンソリューションズ総合研究所 阿部 聡社長に、事業運営の方向性や最新の取り組みについて伺いました。

NTTアーバンソリューションズ総合研究所

阿部 聡社長

まちにかかわる人々が心地良く愛着を持って過ごせる「人が主役の街づくり」をめざして

■設立の背景と会社の概要について教えてください。

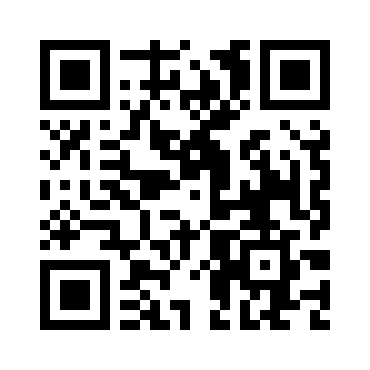

2019年、NTTグループが持つICT、不動産、エネルギー、環境技術などの幅広いリソースを最大限に活用し、地域の皆様とともに個性豊かで活力のある街づくりをめざし、NTTアーバンソリューションズ(US)が設立されました。2年後の2021年、NTTアーバンソリューションズ総合研究所(US総研)は、多様化、複雑化する地域課題への迅速な対応と、US街づくり推進体制の強化を目的に、街づくりのシンクタンク機能を担う会社として設立されました。これまで、地域特性の分析や都市デザイン、コミュニティ形成などの知見を蓄積しながら、地域の皆様の想いをもとにしたまちのビジョン、コンセプトづくりや、地域の課題解決のお手伝いなど、全国各地でさまざまなコンサルティング活動を行ってきました(図1)。

私たちは、そのまちならではの魅力を大切に考え、まちに暮らす人やかかわる人々が、心地良く愛着を持って過ごすことができる、「人が主役の街づくり」をめざす姿とし、取り組んでいます。地域の皆様の「まちと向き合う目線」をしっかりとらえたうえで、US総研ならではの幅広い情報収集力と本質を見定める分析力、自由で豊かな発想力で、ステークホルダーの皆様のさまざまな想いを重ねて具現化する街づくりを、サポートしていきたいと考えています。

設立5年目を迎えましたが、次のステップでは、「街づくりのことならUS総研に相談してみよう」と言っていただけるような会社に成長したいと考えています。そのために、街づくりにおけるテーマごとの知見・実績を深化・拡大していくことや、オウンドメディアを通じた情報発信にも力を入れ、取り組んでいます。現在、「賑わいの創出」「地域再生・観光」「防災・減災」「脱炭素・生物多様性」を主要なテーマとし、当社らしい強みを創り出すべく、鋭意活動しています。

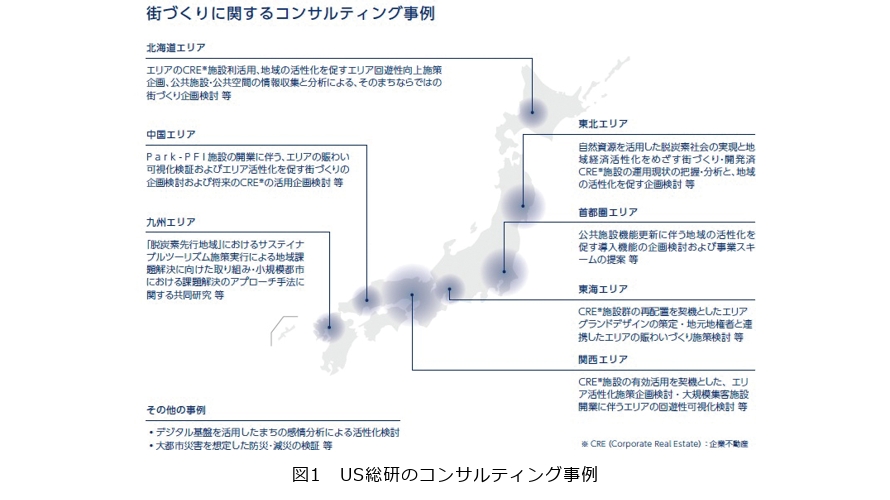

その中で、情報発信にも力を入れており、現在3つのオウンドメディアを運営しています。1番目は、地域の「想い」にもっと耳を澄ませ、街づくりの「今」を考えていくWebメディア「地域想合研究室。note」です。2番目は、地域の文化や歴史、風土、環境などを背景に、街づくりを牽引する人物にスポットを当て、「足で稼ぐ徹底した取材」によって、街の個性を織りなす人々の想いと取り組みを探り紹介する冊子「まち織人」です。3番目は、街づくりに対する多様な視点や考え方をリサーチし、独自の視点で取り纏め提言する「US総研レポート」となります。ぜひ皆様にご高覧いただけると幸いです(図2)。

当社は、多種多様な専門分野をバックグラウンドに持つ社員がチームとなり、街づくりのコンサルやリサーチに取り組むことから、日頃の社内コミュニケーションを大事にしています。季節の節目等で仕事を離れた懇親の機会を設ける一方で、日頃の活動成果を称え合い、社員のさらなるチャレンジへつなげる営みとして、今年度は社内表彰を制度化し開始しました。会社の成長に向けて果敢に取り組んでくれた社員の成果は、オフィスで見える化し、再生木材を利用した打合せ室のルーバーに表彰者名をレーザー刻印して残していくことにしました。社員の取り組みが目に見えるかたちで毎年増えていくのが楽しみです(図3)。

NTTグループ内外の企業や大学とのコラボレーションを通じて新たな領域を開拓

■新しい事業展開やサービスについて教えていただけますでしょうか。

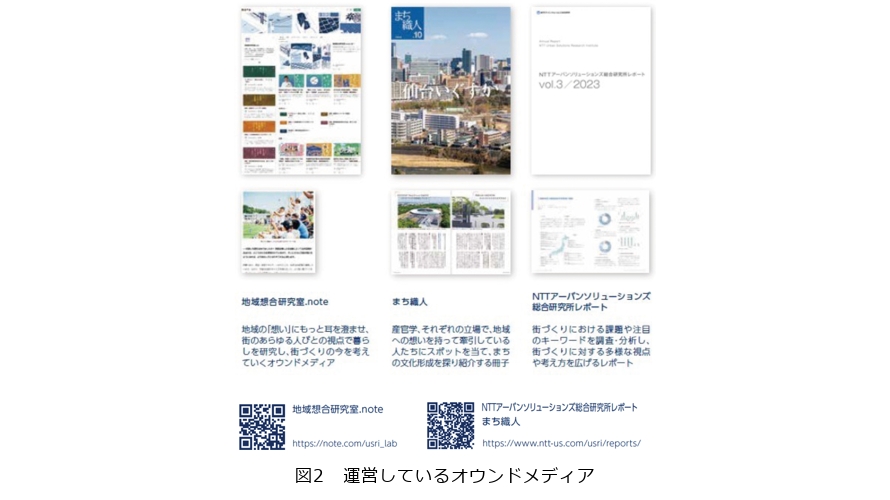

最近の特徴的な取り組みでは、株式会社JTB総合研究所(JTB総研)との協業スタートがあります。US総研が持つICT、不動産、エネルギー、環境技術などの知見に基づく街づくりにかかわる専門領域と、JTB総研の持つ観光産業の社会トレンドや生活者行動など観光にかかわる専門領域を掛け合わせ、共同で研究する「観光まちづくり共創ラボ」(共創ラボ)を始動しました(図4)。昨今、地方都市では、大都市圏への人口流出、中心市街地の空洞化、そして山間部の過疎化が進行し、地域経済や生活環境に深刻な影響を及ぼしています。一方、大都市や人気の観光地では、訪日旅行者の増加によるオーバーツーリズムが原因で、交通渋滞や住環境の悪化、観光体験の質の低下など住民や観光客に悪影響を及ぼしています。

こうした社会動向を背景に、この共創ラボを通じ、全国の自治体、観光関連事業者をはじめとした地域のステークホルダーの皆様が抱える諸課題を、「観光まちづくり」の側面から解決していこうというもので、将来ビジョンの策定、観光資源の企画・提案など、地域活性化の実現に向けた支援の取り組みを開始しました。両社の連携の公表は、経済・ビジネス分野の一般メディアのほか、観光関連や不動産・建築関連のメディアからも注目され、またその後、「観光まちづくり」にかかわる中央省庁や地方自治体、JTB・NTT両グループなどからの問合せが相次ぎ、具体的なご相談を始めているところです。

この「観光まちづくり」については、会社設立後、比較的早期から取り組んできました。3年ほど前に、US総研の調査・分析・研究にJTB総研が協力するかたちで、北陸3県での分散型ホテルの調査分析に着手し、さらに福井県のある町における歴史的資源を活用した高付加価値宿泊機能、分散型ホテルのあり方などをリサーチしました。またほかにも、長崎市では、サステナブルツーリズムや持続可能な街づくりをテーマとした取り組みを進め、某県庁所在地では観光ポテンシャルの評価と街づくりの課題整理、岩手県の某町では地域資源である木材を起点とした廃校の利活用など、特定の地域やまちに対してリサーチとコンサルティングを実施してきました。最近では、港を核とした街づくり「みなとオアシス」の促進を目的に、その中核拠点となる客船ターミナル施設のレビューのテキスト情報を対象として、試行的なデータ分析を実施しました。客船ターミナル施設の魅力や課題を読み解き、観光と不動産、建築の観点で、地域住民の交流や観光の振興を通じた、地域活性化に資する「観光まちづくり」への知見として論文にまとめ、公表しました(1)。

ほかに最近のタイムリーな活動としては、桜美林大学 ビジネスマネジメント学群との大阪・関西万博のNTTパビリオンにおける共同研究が挙げられます。もともと、当社はUSグループで開発を進めている原宿エリアでの人流分析などから、まちの評価に取り組んでいましたが、同じ原宿で、カメラによるデータを取得し研究を実施していた桜美林大学と意見交換をしている中で、共同の検討体制を構築してきました。

今回は、大阪・関西万博のNTTパビリオン敷地内のスぺースで、AIカメラを用いて来訪者の顔の表情を含むデータを数値化し、解析します。その数値は「笑顔度」として分析評価し、さらに滞在時間データなどとも組み合わせ、人の流れと属性(年齢、性別)等の関連性を研究します。将来的には、人々の笑顔を、まちや空間の魅力を測る有効な評価手法として確立し、街づくりへの活用をめざしています。

この研究では、NTTパビリオン建築のコンセプトの1つである、来訪者の感情に訴える仕掛けへの反応を、AIカメラによる自動計測を行うとともに統計的に分析し、設計の意図がどう実現されているかも含め、特徴的な空間に対する来訪者の印象を数値化し、場の状況把握や評価につなげようという、意欲的な試みとして取り組んでいます。

■今後の展望についてお聞かせください。

今回は、私たちの活動の一端を紹介しました。私たちは、新たな価値創造と地球のサステナビリティのために挑戦を掲げるNTTグループの一翼を担うUSグループの一員として、これからも、より希望が膨らむ未来の街づくりに向け、まちや地域が抱えるさまざまな課題解決を、まちの皆様の目線からお手伝いし、社会に貢献して参りたいと考えています。

その中で、当社の活動の源泉は、各領域の専門家である社員です。対外的なコンサルの経験をさらに蓄積し、学会等の機会で、インパクトのある研究成果を発信し、当社ならではの提言・活動を、これからも高めていきたいと思っています。NTTグループはもちろん、グループ外でも私たちのことを広く知っていただきながら、信頼され、選んでいただける会社として成長していきたいと考えています。

■参考文献

(1) 公益社団法人日本都市計画学会:都市計画報告集, 24巻2号,2025年9月.

担当者に聞く

共創ラボでは地域の声に耳を傾け共に未来像を創り上げていく

街づくりリサーチ部担当課長

坂巻 哲さん

街づくりデザイン部担当課長代理

竹下 圭悟さん

■日々担当されている業務と取り組む姿勢についてお聞かせください。

現在、私たちは「観光まちづくり共創ラボ」にかかわる業務を担当しています。ここでは、US総研の持つ都市・不動産・ICTの知見と、JTB総研の観光データとを組み合わせ、地域の実情に即した分析を実施しています。この取り組みでは客観的なデータだけではなく、現地の視察や地元住民等の対話を通じた生の声も重視していくことを常に心掛けています。特に「観光まちづくり」は、不動産・建築、防災、交通、環境など多分野にまたがっているため、地元の各部門との横断的な連携が不可欠です。現地では自治体や観光事業者、地域住民など、多様なステークホルダーと対話を重ね、異なる立場の声を丁寧に拾い上げる必要があるため、対話の場においては「共通言語」を意識し、専門用語をかみ砕いて伝える工夫をしています。とはいえ、地域によって観光への期待や課題は必ずしも同一ではないため、画一的なアプローチでは通用しないケースがよくあります。その課題には、地域の人々を「対象」としてではなく「主体」としてとらえ、共に考え、共に動き、共に創るスタンスで取り組んでいくことが大切だと思います。私たちは今後も地域の皆様との一体感を大切に、観光振興はもちろん、防災、環境、暮らしなど多面的な視点を取り入れた街づくりモデルを基に、地域の未来像を提案していきます。

■今後の展望について教えてください。

シンクタンクが連携した「観光まちづくり共創ラボ」では、研究活動を通じて、地域の観光ポテンシャル、観光ビジョン(ソフト)および観光インフラ(ハード)に立脚し、US総研は観光施設のトレンド調査や低・未利用ストック分析など「街づくり」の領域から、JTB総研は観光体験のトレンド調査や来街者データ分析など「観光」の領域から、2社が得意とするそれぞれの専門分野からアプローチし、「観光まちづくり」の取り組みを支援します。

原宿の商業施設周辺での人流分析を将来の街づくりへとつなげていく

街づくりデザイン部

竹中 俊平さん

■日々担当されている業務と取り組む姿勢についてお聞かせください。

NTT都市開発が開発した商業施設、WITH原宿(2020年開業)や原宿クエスト(2025年秋開業)には、周辺の大通りからの回遊を促す導線が設置されています。私たちはこれが効果的に機能しているかを分析し、これら施設がまちへ与える影響を計測しようとしています。また、グループ企業を含む関係者へこの成果を共有し、まち全体を巻き込んだ施策へと展開できないか検討を継続しています。その中で、GPSデータを使用した分析では、コロナ禍とそれ以降でのデータ量の差から、分析そのものが難しい時期がありました。また、周辺の地権者様へ直接ご挨拶しながら、分析用のビーコンを原宿エリアに20個以上設置していますが、プロジェクトの初期では、調査の目的をお伝えし理解いただくことに苦労しました。しかしながら、設置以降、コミュニケーションを継続してきたこともあり、成果報告の際にさまざまな示唆をいただきましたし、調査の中で桜美林大学との接点も生まれ、今回の万博における実証でもご一緒するなどの成果が生まれています。来年以降、施設の開業でまちへの人の流れに変化が生まれたのか、周辺商業施設のテナントの構成などに影響を与えたのかなど、可能な限り可視化し、今後の街づくりへ活かせる成果へつなげたいと考えています。

■今後の展望について教えてください。

人流変化の可視化を通じた効果の検証だけでなく、自分たちでアクションをうち、人の流れをデザインできるようにすることが最終的な目標と考えています。まちのハードを大きく変更せずにエリア間をまたぐイベントや広告・宣伝等のソフト施策によるアプローチから、まち全体で回遊を促し、街全体の価値を高めることのできる、NTTグループならではの街づくりをステークホルダーの皆様と進めていきたいと思います。

ア・ラ・カルト

■社員によるDIYでオフィスをリニューアル

昨年度、「ふらっと・コミュニティベース」をコンセプトに、一級建築士資格を持つ社員が中心となりオフィスをリニューアルしたとのことです。「ふらっと立ち寄れる社員間のタッチポイントを散りばめ、フラットなコミュニケーションを促す」ことで、机上検討が多くなりがちなコンサルディング事業に対し、リアルな場所・空間・体験を通したUS総研の「VISION・MISSION」の実践をめざしています。今回のリニューアルに伴い、面積が旧オフィスから60%減少しましたが、フレキシブルな利用に対応する空間の構築、一部什器の廃止など、レイアウトの工夫や必要機能の取捨選択を行うことで、ワークエリアのデスクは旧オフィスと同じ寸法を採用し、業務の快適性を確保できました。また、フローリングやルーバーには、業務上連携のある地方の林業会社から直接仕入れ、商品価値の低い小径木や通常は破棄されてしまう選別外木材を活用することで、自社オフィスのリニューアルを通して地域産業が抱える課題解決をめざしました。さらに、老朽化した什器に対し、社員によるDIYでアップサイクルに取り組み、テーブルには塗装・天板交換を、本棚には収納機能付加などの工夫を施し、持続的に活用する試みを行うことで(写真)、社員参加型の愛着を持てる・環境負荷の低いオフィスの構築をめざしました。今年7月にはオフィス移転から1年の節目でアンケートを実施しました。その結果も踏まえ、さらなるコミュニケーション活性化・コラボレーション効果最大化に向けて各種機能の改善に取り組んでみたいとのことです。