2025年11月号

For the Future

沈黙のリスク、崩れゆく基盤(前編)-インフラ老朽化の現状と政策の岐路

- 社会インフラ

- 老朽化対応

- 検知・復旧技術

日本では高度経済成長期(1950~60年代)に集中的に整備された社会インフラが、築後50年以上を経過し、急速に老朽化しており、戦略的な維持管理・更新が喫緊の課題となっています。前編では、インフラ老朽化の現状と課題について整理し、後編において、点検・検知や修理・復旧のための最新技術動向と今後のあるべき姿について海外事例も含め解説します。

身近に迫る社会インフラの危機

2024年11月、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故は、老朽化した下水管の破損が原因とされ、走行中のトラックが転落し運転手が亡くなるという痛ましい事態となりました。事故から10カ月が経過した現在においても復旧工事は続いており、道路は長期にわたり通行止めや交通規制が敷かれ、地域の生活や経済活動に深刻な影響を及ぼし続けています。

しかし、八潮での事故は決して特殊な出来事ではなく、老朽化した下水管による道路陥没、水道管の破裂による断水、橋梁の損傷による通行止め、公共施設の耐震不足による使用停止など、全国各地でインフラに関する問題が相次いでいます。これらはいずれも、市民生活や産業活動を支える基盤が静かに、しかし確実に機能不全に陥りつつあることを示しています。

国を挙げての対応が喫緊の課題であることはいうまでもありませんが、その一方で、維持管理や更新をめぐっては財源不足、技術者不足、民間事業者と公共部門の役割分担など、多くの問題が存在します。老朽化したインフラをどう守り、再生していくのかは、社会制度や財政運営の実態、技術革新の現状と今後、また少子高齢化社会である日本の将来を見据えて検討することが求められる複雑で難易度の高い課題といえます。

本稿では、まず前編としてインフラ老朽化の現状を整理し、政府の認識と政策動向を俯瞰、さらに海外の重大事故とその後の制度対応を概観することで日本の現状と課題を明確にし、後編において、実際の維持管理や検知・修復を支える技術、さらには今後の展望について掘り下げて論じることとします。

インフラ老朽化問題の現状整理

■社会インフラの現状と将来予想

日本では1950~60年代の高度経済成長期に集中的に整備された社会インフラが、築後50年以上を経過して急速に老朽化しています。

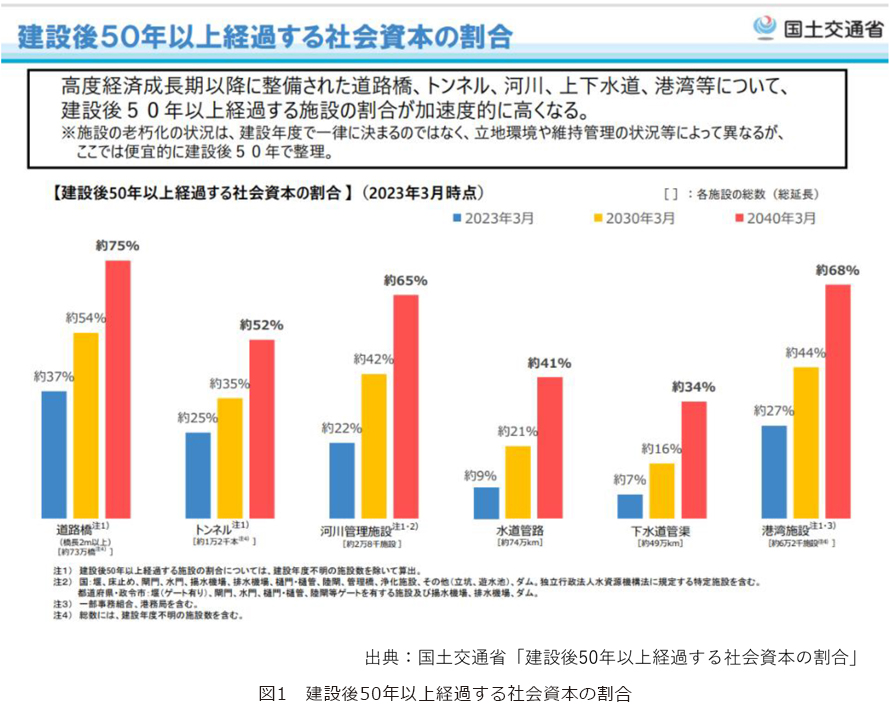

国土交通省「建設後50年以上経過する社会資本の割合」(2023年公表)によれば、道路橋の37%、トンネルの25%がすでに築後50年を超えており、2040年にはそれぞれ75%、52%に達する見込みです(1)。上下水道管路は現時点で1割前後ですが、20年後には3~4割に拡大すると予測されています(図1)。こうした同時期に発生する一斉老朽化は、日本の社会インフラが抱える最大の特徴といえます。

社会インフラは、人々の生活や産業、経済活動を下支えする基盤であり、その老朽化による事故やトラブルは私たちの生活に直結しているため、多大な影響を与えるリスクが必然的に高くなります。

本稿では便宜上、インフラを以下の3つに分類し、それぞれの現状と課題を整理します。

・ライフラインインフラ:上下水道、電気、ガス、通信など、市民の生活に不可欠な基盤

・産業インフラ:道路、橋梁、トンネル、鉄道、港湾、空港など、物流や産業活動を直接支える基盤

・経済インフラ:学校、病院、庁舎、文化施設など、社会活動や地域経済を維持する公共的施設

■ライフラインインフラの課題

ライフラインインフラは、市民生活に直結するため、老朽化による影響がもっとも直接的に現れる分野です。

上下水道では、老朽管の破損による断水や道路陥没が各地で相次いでいます。2016年には福岡市博多駅前で、幅30 m以上に及ぶ穴が開く大規模な道路陥没が発生しました。下水道管の破損が原因で、交通だけでなく電気・ガス・通信といった複数のライフラインが一時的に遮断され、都市部での事故の波及範囲の大きさを如実に示しました(2)。

さらに2024年の能登半島地震では、石川県珠洲市や輪島市を中心に水道管が広範囲で破断し、数万世帯が長期断水に直面しました(3)。半島という地形的条件や過疎化による人員不足も相まって復旧は難航し、現時点においても完全復旧には至っていません。都市部では社会機能集中ゆえに被害が大きく、地方部では地形的制約や人口減少が復旧を遅らせるという対照的な課題が浮き彫りとなっています。

電気・ガスでも課題は顕著です。2018年の北海道胆振東部地震では、苫東厚真火力発電所の停止により北海道全域が停電する「ブラックアウト」が発生しました。被害を大きくした要因は複合的ではありますが、発電・送電設備の老朽化や冗長性不足が指摘されています。ガスについても、高度経済成長期に敷設された鋳鉄管の残存が課題で、1995年の阪神・淡路大震災では管破損から火災が拡大し甚大な被害をもたらしました。老朽管更新は進むものの、都市部を中心に依然としてリスクは残っています。

通信においては、明確に老朽化によって発生した事故等は各社から発表されていませんが、昨今の激甚化する天災に耐えられず倒壊する電柱や鉄塔による障害の発生や、耐用年数を超えた設備の更改等の課題は現存しています。国土交通省が発表している公共インフラ分野における電気通信技術について、今後5カ年(2023~2027年)で推進する技術開発や技術導入の方向性を示す電気通信技術ビジョン4(2023年3月)(4)においても、電気通信技術を取り巻く課題として「これまでに構築してきた統合ネットワークは、災害時において信頼性が高い通信基盤として機能しているが、大規模災害時においては、大規模な商用停電、民間事業者回線の途絶や光ファイバ切断への対応が頻発している。(中略)現在の通信制御手法や境界型セキュリティによる統合ネットワーク運用方法では限界があり、新たな運用方法を確立していくことが求められている。」 とされており、災害にも耐えられる設備環境の構築が求められています。

このように、公共部門が担う上下水道は財政制約と人材不足という課題を、民間部門が担う電気・ガス・通信においては、収益原理と社会的責任の両立という課題を抱えており、いずれも社会全体に重大な影響を及ぼす脆弱性を内包しています。

■産業インフラの課題

道路・橋梁・鉄道・港湾・空港といった産業インフラは、物流や経済活動の基盤ですが、これらの施設も老朽化が進み、都市部と地方部それぞれで深刻な問題を引き起こしています。

2012年に中央自動車道笹子トンネルで発生した天井板崩落事故では、9名が犠牲となり全国に大きな衝撃を与えました。原因は長年交換されていなかった鋼製ボルトの劣化と点検不足であり、都市近郊の基幹交通路での事故は人的被害と経済損失の両面で甚大な影響を及ぼすことが明らかになりました。

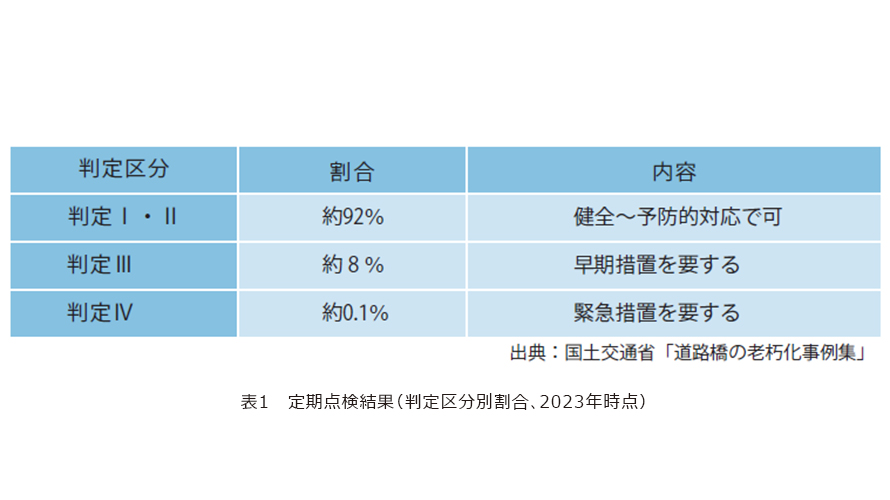

道路橋は全国に約73万橋(橋長2 m以上)が存在しますが、その多くは高度経済成長期に整備されました。老朽化は今後さらに進行し、国土交通省「道路橋の老朽化事例集」によれば、腐食・コンクリート剥落・支承部破損などが全国各地で確認されています(5)(図2)。

表1の数字は、全国の橋梁のうち 約1割が「早期または緊急措置」を要する状態 にあることを示しています。実際、コンクリート片の落下や鋼材腐食の進行により、通行規制や重量制限が課される橋梁は年々増加しており、利用者数が少ない地域では補修投資が困難なため、撤去や集約といった選択も現実的な対応策となっています。

東名高速の静岡県裾野市にあった東名千福橋は、老朽化が進み2012年の定期点検で判定区分Ⅳ(構造的に安全性に支障がある状態)とされ、2013年には通行止めになりました。補修・延命工事には高額な費用が必要とされたことから、最終的に撤去方針が決定され、2021年から2023年にかけて撤去工事が行われました(6)。都市近郊でも撤去が選択肢とならざるを得ない現実を示した事例です。

港湾や空港も例外ではありません。北海道内の国有港湾では、岸壁の鋼矢板が腐食し倒壊の危険があるほか、エプロン部の陥没によって利用が禁止されている施設が存在します。また、名古屋港・清水港などでは、エプロンの沈下や陥没が複数発生し、裏側の鋼管杭や鋼矢板の腐食・損傷が長年見過ごされていた事例が報告されています(7)。

空港についても、老朽化による障害が顕在化しています。2024年9月には羽田空港A滑走路でアスファルト舗装の剥がれが複数個所で発見され、一時的に滑走路が閉鎖されました。原因は落雷や大雨が重なったこととされましたが、経年劣化した舗装材の脆弱性も背景にあると指摘されています。

産業インフラは、都市部では大量輸送や国際競争力に直結するリスク、地方部では孤立・代替性不足というリスクを抱えています。いずれも老朽化した施設を安全に維持管理する体制が不足している点で共通しており、維持管理から撤去・再編に至る多様な対応策が求められています。

■経済インフラの課題

学校・庁舎・病院といった地域の生活拠点においても影響は深刻化しています。とりわけ公立学校施設は全国に約28万棟存在し、その相当数が築40年以上を超えています。文部科学省の調査(「公立学校施設 老朽化による被害等の例」2013年)によれば、構造部材の劣化や耐震不足によって倒壊や落下等の被害が発生する可能性が高いと判定された施設が全国に多数残存しています(8)。

調査では、老朽化の典型的なリスクとして以下の点が指摘されています。

・鉄筋コンクリート造校舎でのコンクリート剥落や鉄筋の腐食

・屋根材や外壁材の劣化による落下事故の危険性

・木造校舎での耐力壁不足や接合部の劣化

・体育館や屋内運動場の屋根トラス腐食・金物緩みによる倒壊リスク

・アスベスト含有建材の老朽化による飛散リスク

これらの施設は、地震や強風といった外的要因が加わった際に被害が顕在化する可能性が高いとされています。文部科学省のデータでは、2012年度時点で 「構造上危険」または「著しく劣化」と診断された公立学校施設が全国で約1800棟存在し、その大半は早急な対応を要するにもかかわらず改修が進んでいません。背景には、自治体の教育施設整備予算の不足があります。

この状況は、児童・生徒・教職員の安全確保が十分でないことに加え、災害発生時には避難所としての機能も期待される学校設備が、時に避難者を危険に晒す可能性があるという問題も抱えています。

医療施設でも老朽化の影響は深刻です。2018年の北海道胆振東部地震では病院の非常用発電機が停止し、人工呼吸器が使用不能となる危機に直面しました。災害時に医療機能を維持できるかは設備更新の有無に左右されます。地方の中小病院では財政制約から改修が難しく、災害時に拠点病院として機能不全に陥るリスクが深刻化しています。

老朽化の影響は、ライフライン、産業、経済の各分野で、都市部と地方部のいずれにおいても、すでに顕在化しています。いずれの場合も、老朽化した施設を計画的に更新し、災害時のレジリエンスを高める体制整備が不可欠です。

次に、こうした課題を政府がどのように認識し、どのような政策の枠組みを構築してきたかを整理します。

老朽化対策への政府の取り組み

■各種審議会等での議論の状況

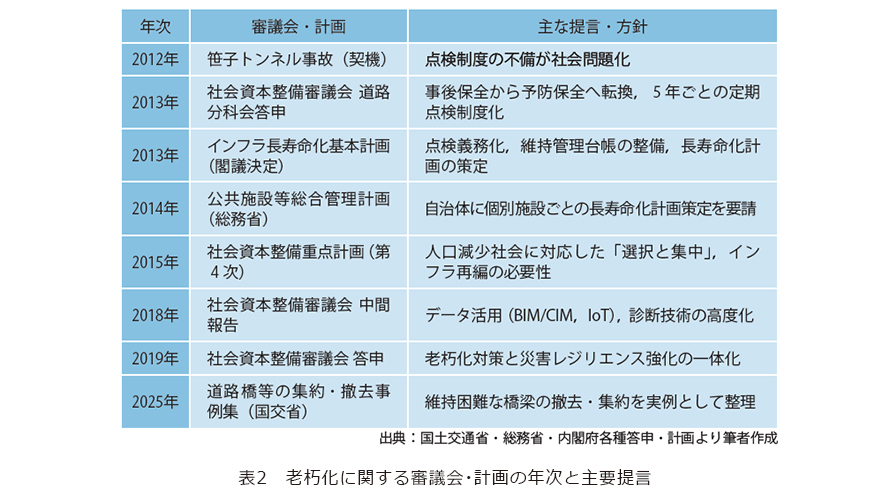

社会インフラの老朽化対策は、国の政策課題として複数の審議会・有識者会議で議論が重ねられてきました。特に2012年12月の中央自動車道笹子トンネル天井板崩落事故は、老朽化問題を国民的関心事へと押し上げる契機となり、事故後、国土交通省は点検制度の見直しと維持管理の抜本的強化に向けた議論を加速させました。

・社会資本整備審議会 道路分科会 基本政策部会(2013年答申):「事後保全から予防保全へ転換することが急務である。道路構造物の安全性確保のため、近接目視による定期点検制度を義務化し、劣化状況に応じた計画的補修を実施すべき」と明記(9)。

・インフラ長寿命化基本計画(2013年12月 閣議決定):これを受け、国として初めて「インフラ長寿命化基本計画」を策定。道路・橋梁・トンネル等に対し「5年に1度の近接目視点検を義務付け」、点検結果を基に維持管理計画を作成する仕組みを導入(10)。

・社会資本整備重点計画(第4次、2015年6月 閣議決定):「人口減少社会においては、すべての社会資本を維持することは不可能であり、利用実態を踏まえた選択と集中が必要である」とし、老朽化対策を中長期的社会資本政策の柱に位置付け(11)。

・公共施設等総合管理計画(総務省、2014年以降 各自治体策定):自治体に対し、学校・庁舎・上下水道などの個別施設ごとに長寿命化計画を策定し、更新・再配置の方針明確化を要請(12)。

これらの動きにより、老朽化対策は単なる技術課題ではなく、国民生活の安全を守るための国家戦略的政策として認識されるようになりました(表2)。

■政策の方向性

審議会答申や計画を通じて、政府の老朽化対策は「予防保全」「データ活用」「選択と集中」「民間活力」「レジリエンス強化」という方向へ整理されてきました。ここでは、各方向性を補足しつつ具体的な制度の展開を確認します。

(1) 予防保全型への転換

2014年以降、道路橋やトンネルは5年に1度の近接目視点検が義務付けられました。さらに河川管理施設や港湾施設へと順次対象が拡大し、全国規模で予防保全を制度化した点は画期的です。社会資本整備審議会答申(2013年)は「壊れてから直す事後保全では費用も人命も失われます。予防保全を制度的に位置付けることが不可欠」と明記し、今や維持管理の標準概念となっています。

(2) データに基づく維持管理

国土交通省はインフラ台帳整備を自治体に義務化し(13)、点検結果のデータベース化を推進。BIM/CIMの導入に加え、IoT(Internet of Things)センサによる常時モニタリング、AI(人工知能)による劣化進行予測などが試行されています。2018年の中間報告では「ICTを用いた点検の効率化は、限られた技術者の不足を補う現実的解」と指摘し、現在ではドローンによる橋梁点検や画像解析技術が普及しつつあります。

(3) 選択と集中・集約化

人口減少下ですべての施設を維持することは不可能であることを認め、内閣府「社会資本整備重点計画」(2015年)は「社会資本の総量を維持するのではなく、必要な機能を確保する方向へ転換する」と明記しました。実際、国交省「道路橋等の集約・撤去事例集」(2025年)には、代替路がある老朽橋の撤去や、車道橋を歩道橋へと機能縮小したケースが複数掲載されており、撤去・縮小が現実の政策選択として認められています。

(4) 民間活力の導入

経団連の提言(2020年)は「維持管理・更新を成長産業と位置付けるべき」とし、PFI*(Private Finance Initiative)、コンセッション方式の拡大を強く打ち出しました。政府はこれを受け、上下水道、空港、道路サービスエリアなどで民間参入を進めています。ただし民間投資は収益性が前提となるため、利用者が少ない過疎地では導入が難しく、この点については「公共と民間の適切な役割分担」が審議会でも議論されており、今後の制度設計に課題を残しています。

(5) 災害・気候変動対応

2019年の社会資本整備審議会答申は「老朽化対策と災害レジリエンス強化は一体で進めるべき」と強調しました。近年の豪雨・地震・高潮などは老朽化施設に大きなダメージを与えており、維持管理計画の中で耐災害性強化を標準化する方向に動いています。橋梁の耐震補強や水道管の耐震化、港湾護岸の嵩上げはその具体例です。

* PFI:公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力および技術的能力を活用して行う手法。

■解決に向けた課題

政策の方向性は、審議会答申により明確になってきていますが、現場レベルでの実行には依然として以下に代表されるさまざまな課題が横たわっています。

(1) 財源不足

社会資本整備審議会 道路分科会国土幹線道路部会(2021年)は、道路インフラの老朽化対策において 「必要な予防保全を追加すべきである」と明記し、損傷部位の修繕に偏らず、長期的なライフサイクルコスト削減のために予防保全に財源を重点配分する必要性を指摘しています(14)。特に地方自治体では更新投資を自力で賄えず、国の補助制度や交付金に依存せざるを得ないところも多く、今後は受益者負担や利用料制度、民間資金活用を含めた新たな財源確保策が不可欠です。

(2) 人材不足

2020年の国土交通白書において、老朽化するインフラが急増する中で、適切な維持管理を行うためには、人材確保が必要となりますが、現状の人材減少傾向に加えて、時間外労働の上限規制の適用を見据えて労働時間が縮減する影響等も勘案すると、2023年までに21万人の人材不足を埋める必要があるとされています(15)。

(3) 地域格差

大都市圏では予算と人材が集まりやすいが、過疎地では補修投資が後回しになり、撤去や廃止が増えています(16)。補修投資を支えるだけの人がいない地方のインフラを維持する仕組みを構築しなければ、地域間格差はさらに拡大するおそれがあります。

(4) 社会的合意形成の難しさ

住民にとって生活道路や公共施設は不可欠な拠点です。たとえ利用率が低下していても、撤去や統廃合には強い反発があります。国土交通省「インフラメンテナンスにおける取り組むべき項目と当面の進め方(別版)」(2020年)では住民との連携・協働を重視する必要性が記されており、施設縮減・集約再編を伴う施策では、合意形成の手法整備が課題とされています(17)。一方、合意形成のプロセスは時間と労力を要し、計画の遅れにもつながっています。地域住民への配慮をしつつも、効率的なインフラ維持のための取り組みが求められています。

こうしてみると日本の老朽化対策は、審議会の答申が示す「予防保全」「データ活用」「集約化」「民間活用」「レジリエンス強化」という方針は整理されていますが、財源・人材・地域格差・住民合意といった課題が未解決のままです。方向性は明確で制度設計も進んでいますが、実行力に乏しいというギャップに直面しています。

次に、国が財源と責任をより明確に担い、情報公開と国民合意を基盤とした持続可能な仕組みの構築など、日本の対策への示唆となる海外事例を紹介します。

海外におけるインフラ事故と制度対応

海外においてもインフラ事故は多発しており、事故をトリガーにした新たな制度や法改正が実施されています。それらは日本の課題とも共通し、示唆を含むものが多いことから、代表的なものを紹介します。

■欧州:ジェノバ橋崩落と規制強化

・イタリア・ジェノバのモランディ橋崩落(2018年)

高速道路A10号線の長大橋が豪雨中に崩落し、43人が死亡した事故です。鋼ケーブルの腐食と点検不足が原因とされ、イタリア政府は道路コンセッション事業者に対する監督責任を強化し、維持管理体制の透明化を推進しました。

欧州委員会も同事故を受けて、加盟国にインフラ安全管理の強化を勧告し、定期点検と報告の義務化を推進、公共インフラの安全情報公開を求める枠組み議論が加速しました。

ドイツではアウトバーン橋梁の老朽が深刻化していたことから、連邦政府が国家更新計画を立ち上げ、優先度の高い橋梁から架け替えを実施し、フランスも高速道路橋の耐荷力不足が判明したことから、「優先更新リスト」を作成して重点投資を選定するなど、欧州全体に影響を与えました。

中でもフランス、ドイツにおいては、ライフサイクルコスト管理を徹底することで、建設時点から維持更新費を予算に組み込む仕組みを確立し、財源問題を解決している点が注目に値します。

■米国:橋梁事故をトリガーにした制度改革

・ミネアポリスI-35W橋崩落(2007年)

州間高速道路の橋梁が夕方の通勤時間帯に突然崩落し、13人が死亡、145人が負傷。設計上の脆弱性と維持管理不足が重なった結果であり、連邦政府は直後に橋梁点検制度を強化しました。連邦ハイウェイ局(FHWA)は2年に1度の橋梁点検を義務化し、危険度の高い橋を「Structurally Deficient」として公開する仕組みを整備しました。

・制度改革の特徴

① 点検基準と診断間隔を全国統一

② 危険度の高い橋梁データを公開し透明性を確保

③ 連邦政府が財源を拠出し、優先順位を付けた更新投資を支援

■米国「インフラ投資・雇用法(IIJA:Infrastructure Investment and Jobs Act)」の制定

前述のミネアポリスの事故以降、連邦政府が財源を確保し、インフラ投資を支援する方向性が確立され、2021年に法制度化されました。

・規模と範囲

総額1兆2000億ドル規模のインフラ投資(うち約5500億ドルが新規投資)を10年間で実施しました。道路、橋梁、鉄道、港湾、空港、上下水道、ブロードバンド通信など広範な分野が対象となりました(表3)。

・橋梁投資

老朽橋が全米の約4割を占めるという統計に対応するため、約400億ドルを橋梁更新に投入する史上最大規模の橋梁修繕プログラムを実現しました。

・制度的特徴

① 連邦政府が直接財源を担保することで地方格差を是正

② 危険度の高い施設から優先的に更新することを制度化

③ 気候変動・自然災害対応を投資対象に組み込み、持続可能性を重視

④ 雇用創出効果を明示し、経済政策と一体化

IIJAは事故や老朽化への単なる修繕対応ではなく、インフラを次世代型に移行させる国家戦略として設計された点が特筆に値します。

■日本にとっての示唆

海外事例は、日本にとって以下の点で参考になると考えます。

(1) 国による財源責任の明確化

米国IIJAやドイツの国家更新計画は、連邦政府や中央政府が財源を直接担い、地方格差を是正しています。日本も自治体任せでは限界があり、国が長期安定財源を制度的に担保する仕組みが必要です。

(2) 情報公開と透明性

米国では危険橋梁リストが公開され、国民が状況を把握することができます。日本でも判定Ⅲ・Ⅳ橋梁のデータは公開されつつありますが、地域住民が理解しやすいかたちでの公表・説明が不足しています。透明性を高めることで住民合意形成を促すことが不可欠です。

(3) ライフサイクルコスト管理

建設時点から維持更新費を予算に算入する仕組みは、日本の「建設偏重→維持管理後回し」体質を改める参考となります。

(4) 災害・気候変動対応の組み込み

IIJAのように気候変動対策をインフラ投資に統合する発想は、日本の地震・豪雨・台風リスクへの対応として非常に有効です。防災と老朽化対策を一体化した次世代型政策が求められます。

海外の事故事例と対策は、各国が老朽化を放置すれば大事故につながるという事故の教訓を活かし、今後の対応を抜本的に見直した具体策であり、ここから日本が学ぶべき教訓は以下の4点に集約されます。

・国が財源責任を明確化

・透明な情報公開による住民の合意形成

・ライフサイクル視点の制度設計の導入

・災害・気候対応を組み込んだ更新戦略の策定

これらは、重大事故を契機に国が責任を持って財源を投入し、透明性と合意形成を重視しながらライフサイクルで管理する仕組みへ移行していることを示しています。

日本では、笹子トンネル事故を契機に制度設計は整ったものの、依然として財源・人材不足、情報公開の不足、住民合意形成の遅れといった課題が残っています。海外の対応から学ぶべきは、事故を個別事例にとどめず国家的投資戦略へと昇華させる姿勢であるといえます。

後編では「インフラ点検、整備、復旧にかかわる最新技術動向と今後の展開」として、点検、検知、修理、復旧等、現存する設備への対応技術に加え、長寿命化、自動復旧技術等、新たに建設するインフラに関する最新技術の紹介と今後の日本における社会インフラのあり方、課題解決の方向性について考察します。

■参考文献

(1) https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/02research/02_01.html

(2) 福岡市:“博多駅前道路陥没に関する調査報告書,”福岡市建設局,2017.

(3) 石川県:“令和6年能登半島地震に関する被害状況,”石川県災害対策本部,2024.

(4) https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000948.html

(5) https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/pdf/r03/r03_08maint.pdf

(6) https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/pdf/tekkyo-jirei.pdf

(7) https://www.cdit.or.jp/monograph/2018/h29-05.pdf

(8) https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shisetu/013/005/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2013/03/14/1331608_06.pdf

(9) 社会資本整備審議会 道路分科会 基本政策部会:“答申,”国土交通省,2013,2014,2019.

(10) 国土交通省:“インフラ長寿命化基本計画,”閣議決定,2018.

(11) 内閣府:“社会資本整備重点計画(第4次),”閣議決定,2015.

(12) 総務省:“公共施設等総合管理計画の推進,”通知,2014.

(13) 厚生労働省:“水道施設台帳整備の推進,”厚生労働省水道課,2020.

(14) 社会資本整備審議会道路分科会 国土幹線道路部会:“中間答申,”2021.

(15) https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r01/hakusho/r02/html/n1212000.html

(16) 国土交通省:“道路橋等の集約・撤去事例集,”2025.

(17) 国土交通省:“インフラメンテナンスにおける取り組むべき項目と当面の進め方(別版),”2020.

主席研究員 船本道子