2021年1月号

特別連載

第5回 光トランジスタ誕生というムーンショット

ノンフィクション作家の野地秩嘉(のじつねよし)氏より「ムーンショット・エフェクト──NTT研究所の技術レガシー」と題するNTT研究所の技術をテーマとした原稿をいただきました。連載第5回目は「光トランジスタ誕生というムーンショット」です。本連載に掲載された記事は、中学生向けに新書として出版予定です(NTT技術ジャーナル事務局)。

■ビル・ゲイツは言った

ビル・ゲイツはこう語ったことがある。

「タイムマシンに乗ることがあったら、最初に降りるのは1947年12月のベル研究所だ」。

ゲイツが見たかったのは世紀の瞬間だった。その冬、アメリカ ニュージャージー州郊外マレーヒルのAT&Tベル研究所で「20世紀最大の発明」トランジスタが生まれたのである。

そして、9年後。トランジスタを発明した同研究所の3人にノーベル物理学賞が贈られている。

理論物理学者のジョン・バーディーン、実験物理学者のウォルター・ブラッテン、そして、固体物理学部門のリーダーだったウィリアム・ショックレーだ。トランジスタの発明には理論研究の人間だけではなく、実験して改良を加えていく研究家が必要だったし、さらに材料工学の専門家の協力もあった。ひとりだけの発明ではなく、多様性に富んだチームの総合力から生まれたものだった。

トランジスタは進化を続け、何百万個ものそれが小さなマイクロチップに埋め込まれた集積回路となる。IC、LSIと呼ばれる集積回路はロケット、自動車からスマホなどの携帯デバイスまで広範に利用されるようになり、現在のエレクトロニクス、デジタルの時代を支えている。

■トランジスタと半導体

トランジスタの動作は電気信号の増幅とスイッチングだ。そして、主にスイッチング動作(オン・オフ動作)を使った機能が演算、つまり、情報処理である。

電気信号を増幅すれば、たとえば小さい音を大きくすることができる。また、トランジスタのスイッチングは、従来、使われていたメカニカルなリレースイッチ機構とは違い、機械的な故障はしない。しかも、リレースイッチよりもはるかに高速にオン・オフができる。

電気信号を高速でオン・オフできるようになれば、オン・オフをそれぞれデジタル信号の「1、0」として利用できるようになり、演算処理に結びつく。

では、なぜ物理の研究所ではなく当時の電話会社(AT&T)傘下のベル研究所がトランジスタ開発に取り組んでいたのか。

それまで電話会社は真空管とメカニカルなスイッチで電話の中継器、増幅器を構成していた。しかし、機械式のスイッチは金属疲労などがあり、故障が多かった。中継器の性能を上げるためにトランジスタの研究をしていたのである。結果として、トランジスタの誕生により、長距離通話の品質は上がり、また、中継器の故障は少なくなった。そのうえ、真空管から小さなトランジスタに代わったわけだから、装置は小型化された。

そして、トランジスタは半導体と呼ばれる物質からできている。半導体とは伝導体(金属などの電気を通す物質)と絶縁体(ゴム、プラスチックなど電気と通さない物質)の中間の性質を持つ物質のことだ。

半導体にはさまざまな材料が使われているが、今のところシリコン(ケイ素)が主である。ただし、純粋な半導体はあまり電気を通さない。そこで、ヒ素やリン、ホウ素といった不純物をほんの少し加えて、電気的な性質を変えている。トランジスタは純粋な半導体ではなく、微量の不純物を加えた2種類の半導体をつなぎ合わせて作られている。

ここまでが電気を使ったトランジスタの話だ。

そして、このトランジスタの登場から半世紀以上を経て、NTT研究所はフォトニクス時代のための基盤、光トランジスタの実証実験に成功した。

研究をリードしたのはNTT物性科学基礎研究所/ナノフォトニクスセンタの納富雅也(上席特別研究員)である。

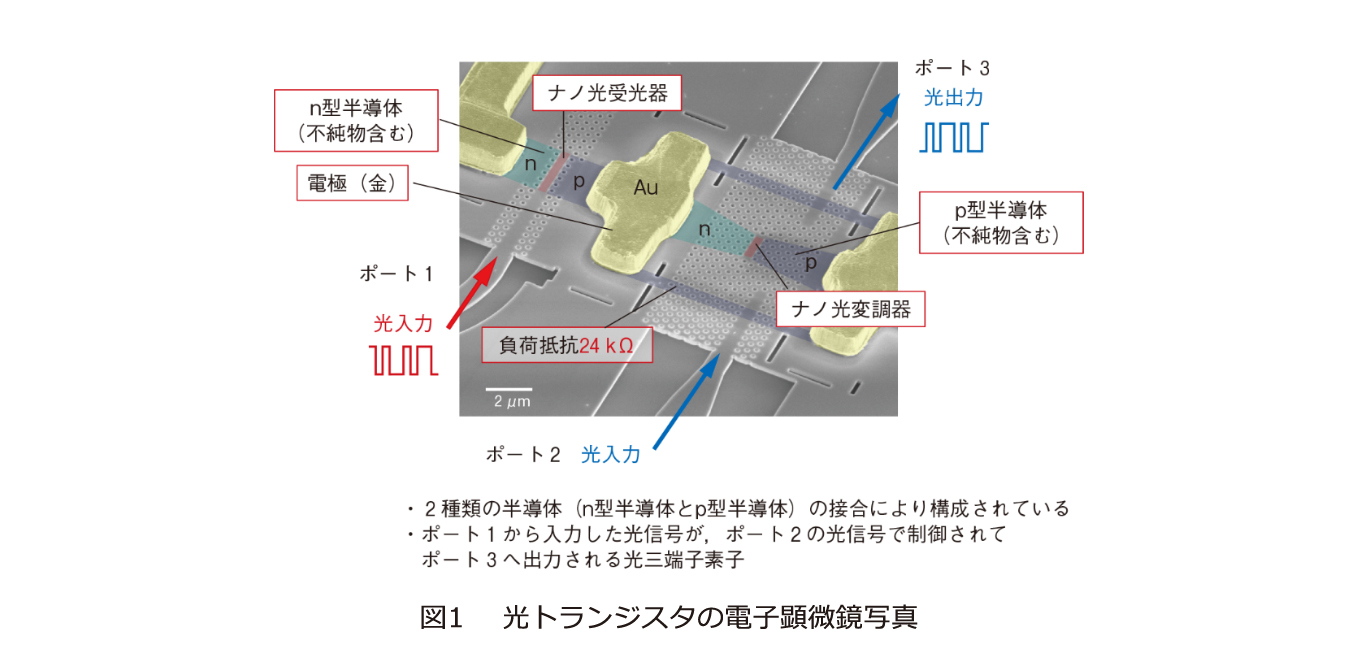

「私たちはこれまでに培ってきたナノフォトニクス技術を駆使することで、電気消費エネルギーゼロで光・電気変換を行う可能性を持つ『ナノ光検出器』と、従来の記録の17分の1の消費エネルギーで電気・光変換を行う『ナノ光変調器』を実現し、このふたつの素子を組み合わせて『光トランジスタ』を実現しました(図1)。

そして『光トランジスタ』の実現に続き、『光の干渉』だけで動作する小型な光論理ゲート(光の性質を利用してデジタル演算処理をする素子)“Ψ(プサイ)ゲート”の低損失かつ高速な動作に世界で初めて成功しています。この結果は2020年3月に論文発表しました。この技術によって初めて具体的な機能を持つ低遅延かつ低消費電力な光電融合プロセッサを作ることができるでしょう」

あまり知られていないけれど、光トランジスタの誕生はまさしくムーンショットだ。

ビル・ゲイツはタイムマシンに乗らなくとも、厚木のナノフォトニクスセンタへ行けば、21世紀最大の発明を見ることができるのである。

では、納富のチームが研究を続けている光トランジスタとその進展は今後のデジタル社会、デジタル環境をどう変えていくのだろうか。

■エレクトロニクス技術の限界

納富が光トランジスタとその後の研究を始めたのには大きな理由がある。

それはインターネットに接続する電子デバイスの数が爆発的に増えたため、ネックワークに負荷がかかっていることだ。電子デバイスは省エネ化を進めてはいるものの、何しろ数が増えているから、エネルギーの消費もまた大きく伸びている。そして、エネルギーを消費しているのはネットワークのうちの光ファイバのようなケーブル部分ではない。データセンタ、ルータといった情報通信機器の内部に使われているプロセッサ(コンピュータの処理演算装置。CPUを指すことが多い)部分だ。つまり、たくさんのトランジスタが使われているところである。

電子回路は性能を上げて行けばいくほど、消費エネルギーが増え、同時に発熱する。一方、光は処理が高速になっても消費エネルギーはほとんど増えない。回路のなかに光による処理を導入することができれば消費エネルギーと発熱を抑制することができる。

こうして納富は光の技術を光ファイバのような長距離の信号伝送だけでなく、電子回路とも融合させて情報機器のなかにも使っていこうと考えたのである。

ただし、考えは正しかったが、実現するとなると、簡単ではなかった。

納富は言う。

「電気は電線を作ってやって、つなげていけば、信号は通っていきます。そこから電子が飛び出たりすることはありません。ところが、光はどこでも通ることができます。集積回路のなかで、非常に小さな光の配線を作って、つなげようとしても、光は漏れてしまう。光というのは、どこでも通ることができることもあって、閉じ込めるのが難しい。

その壁を破って、光を閉じ込めるのを可能にしたのは私たちが研究しているナノフォトニクスの技術です。都市と都市の間のような大きなスケールで使われているネットワーク技術を限りなく小さくして、LSIチップのなかに入れました。そして、電気が不得意な部分を光の技術がカバーすることを考えました。すべてを光に置き換えるのではなく、電気による回路と光の回路を融合させることにしたのです。例えば、メモリ部分は電気が得意なところです。そこは電気がやる。一方、光はとにかく速く通せるので、そういう通すところには光を使うといったことを念頭に置いて研究を始めました」

■フォトニック結晶

納富は光を閉じ込めることを可能にした技術、フォトニック結晶について説明を始めた。光を閉じ込めるとはすなわち、光の導波路(通路)を作ることだ。光トランジスタを作るためにはまず、内部に光が行き来する通路を作らないといけない。通路ができればそれを増幅したり、スイッチングすることができる。まずは電気と違って、拡散する光をいかに閉じ込めて、いかに通路を進ませるかが課題だった。

「フォトニック結晶の研究は今から20年前に始めました。『結晶』という名前がついているから、不思議に思われるかもしれませんけれど、別に結晶をつくっているわけじゃなくて、単なる構造です。通常の結晶と形が似ている構造体です。

膜厚が200 nm(ナノメートル)というシリコン等の半導体の薄い膜でできていて、周期的な孔が空いている。シリコンは屈折率が3.5くらいで、孔のところは、空気ですから屈折率は1。屈折率を周期的に変調した人工的な構造になっているのです。そして、フォトニック結晶では、光が周期性を感じることができるような構造にしたところが重要なんです。

フォトニック結晶の構造は光のスピードを変えることもできます。光のスピードは秒速30万キロですが、それはあくまで空気中の場合で、シリコンのなかでは3分の1になる。それは、屈折率分だけ遅くなるからです。ただし、シリコンのなかを通すだけでは光のスピードを100分の1にするとか1万分の1にするとかということはできません。ところが、フォトニック結晶を使うと、光の速度がバンド構造(周期構造中の波動の振動数やエネルギーは帯状の構造をとり、バンドギャップを持つ。固体結晶中の電子もバンド構造を持つ)で変わるので、非常に遅い光を作ることができます」

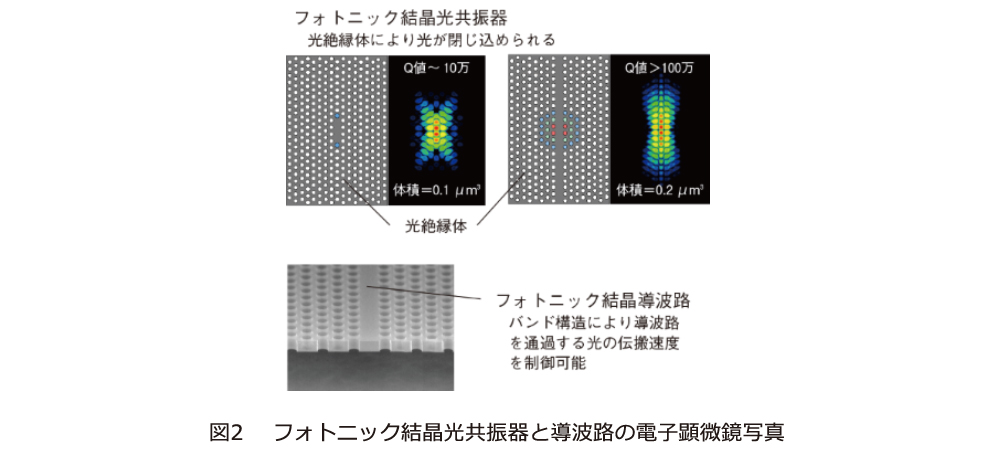

フォトニック結晶は光を閉じ込めるだけでなく、光のスピードを遅くする効果を持つわけだ(図2)。

そして、納富は説明を続ける。

「光にとって世の中に存在している物質はすべて導体です。ですから、光の半導体、光の絶縁体というのはないんです。遮光カーテンは光を吸収しているだけで、光を絶縁しているわけではありません。

一方、電気には半導体、絶縁体があります。ガラスが電気を通さないこと、シリコンが半導体になるのは、バンドギャップができるからなんです。

バンドギャップについて少し説明しますと、それは電子が存在することのできない領域(禁制帯)を言います。電気を通す、通さないは電子が移動することができるかどうかによる。つまり、バンドギャップがないのが鉄、銅といった伝導体で、バンドギャップが大きいのがガラス、セラミックなどの絶縁体です。

フォトニック結晶は光についてのバンドギャップが大きい絶縁体になるわけです」

■光のスピードをコントロールすること

納富は何でもさらっと説明するけれど、非常に遅いスピードの光を作ることができたのは革新的な発明ではないのか。

この連載のなかで、「電池はあるけれど『光池』はない」と書いた。電気と違って光は溜めることができないからだ。しかし、フォトニック結晶という構造体の通路に非常に遅い光を通すことができれば、事実上、それは通路のなかに「光を溜める」ことと同じではないのか。

そう訊ねたら、納富はこう答えた。

「確かにそうですが、最先端の技術を使っても光を溜められる時間は100万分の1秒程度と極めて短いので光池として使える時間は限られています」

■光の集積回路を作る

さて、話の続きである。

「チップのなかに光の大規模な集積回路を実現するためには、まず光を漏らすことなく閉じ込める構造を持つ配線(光の導波路)を作る必要があります。そして、集積化の規模を大きくするためには、ひとつひとつの配線やデバイスのサイズを非常に小さくする必要がある。

この時、前述のようにフォトニック結晶は『光の絶縁体』として機能し、光を非常に狭い領域に閉じ込めることができるから、光の集積回路を作ることができます。ちなみに自然界に電気を通さない絶縁体はいくらでもありますが、光の絶縁体は存在しません。フォクニック結晶という人工構造で初めて実現できたのです。

また、情報処理回路では演算処理する場合、前の信号を待たせて次の信号が来てから計算し、処理を行う動作が必要になります。しかし、これまでの光回路は光の信号を待たせることができなかった。つまり、光の速度をコントロールできなかったわけです。それで論理処理ができなかった。ところが、これまた先ほど言ったように、フォトニック結晶は光の伝搬スピードを非常に遅くすることができます。実験では、フォトニック結晶を使い、通常の光のスピードの5万分の1という非常に遅い光を作ることに成功しました」

納富は淡々と付け加えたが、「光デバイスを小さくする困難さ」は想像を絶する。

「私たちから見れば光のデバイスのサイズは非常に大きいのです。今のトランジスタの1個のゲートサイズは10 nm程度です。ところが、例えば、非常に小さい光デバイスの代表ともいえる半導体レーザは1個が300μm(ミクロン)。300μmというのは10 nmの3万倍です。そういった光デバイスをどう小さくするかが課題でした」

ナノとかミクロンといった単位になると、一般の人間にはどれくらいの大きさなのか判断ができない。

たとえば、人間の髪の毛の直径は90μmだ。髪の毛を3本合わせたのが半導体レーザの大きさだ。フォトニック結晶を使うと、デバイスサイズを数μm程度まで小さくできる。これは長さで約100分の1、面積で考えると1万分の1のサイズに縮小する、ということに相当する。

一方、トランジスタのサイズは10 nm程度である。どれくらいかといえばインフルエンザウイルス(100 nm)の10分の1サイズなのである。納富たちがやったのは髪の毛3本分の大きさの光デバイスをインフルエンザウイルスよりはるかに小さくすることなのである。

納富がいるナノフォトニクスセンタは一般人の頭では、どう考えてもイメージすることができない極小の世界を実現する場所だ。つまり、超人たちがいるところである。

野地秩嘉(のじつねよし)

1957年東京都生まれ。早稲田大学商学部卒業後、出版社勤務を経てノンフィクション作家に。日本文藝家協会会員。人物ルポルタージュをはじめ、食や美術、海外文化などの分野で活躍中。著書は『高倉健インタヴューズ』『キャンティ物語』『サービスの達人たち』『ニューヨーク美術案内』など多数。『トヨタ物語』『トヨタに学ぶカイゼンのヒント』がベストセラーに。『TOKYOオリンピック物語』でミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。近著は『日本人とインド人』(翻訳 プレジデント社)。