2023年10月号

挑戦する研究者たち

ナノメカニクス技術と超高速マグノフォニック技術で、電気、光に続く第三の信号媒体が登場

IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)では、ネットワークはもとより、コンピュータの内部も電気信号から光信号への変革をめざしています。これを実現するうえで、光をデバイスの中に閉じ込めるフォトニック結晶により実現できる光トランジスタが大きなカギを握っています。一方、全く異なるアプローチとして、ギガヘルツ領域まで高周波化した音響波(弾性振動波)を用いたデバイス技術も広く研究されています。その技術をさらに進展させ、音響波の伝搬をナノスケール領域で制御することにより、低消費電力の情報処理や超高感度のセンシング技術を実現しようという基礎研究がナノメカニクス技術です。例えばフォノニック結晶と呼ばれるナノスケールの人工構造を用いて、音響波をデバイスの所望の領域に閉じ込めたり伝搬を制御したりする技術はその一例です。こうしたナノメカニカル技術の実現をめざして研究に取り組むNTT物性科学基礎研究所 山口浩司フェローに研究の現状と将来性、また先端研究を取り巻く情勢の変化、さらには、その中での研究の進め方に関する思いを伺いました。

山口浩司

フェロー

NTT物性科学基礎研究所

ナノメカニクス技術と超高速マグノフォニック技術の活用で新しい機能デバイスの実現をめざす

現在、手掛けていらっしゃる研究について教えていただけますでしょうか。

ナノメカニクス技術に関する研究を10年以上続けています。光デバイスや半導体デバイス等は、光や電子等の物性的現象を応用したものですが、ナノメカニクスは微細な構造が持つ音響振動の力学的な性質を利用するものです。音響振動とは例えば机の端を「コン」とたたくと、その音が逆の端まで振動として伝わっていくものですが、例えば音叉などを「コン」とたたくと、その振動は決まった音の高さでずっと続くわけですね。デバイス応用としては、「ナノ」の世界ではありませんがクォーツ時計やPCのクロック等に用いられている水晶振動子があります。水晶の切片(薄膜)に電圧を加えることで水晶が非常に精度の高い周波数で振動します。この現象を応用して時計やPCのクロックに精度の高い周波数の信号を提供しています。こうした弾性的な音響振動を素子に活用する技術として、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)が活発に研究されています。ナノメカニクス技術は、MEMSの次世代技術ともいうべきもので、振動特性における非線形性の利用や量子デバイス技術との融合により、MEMSにはない技術を提供しています(表)。例えば、「非線形性」というのは耳慣れない言葉かと思いますが、入力と出力が比例しないことを意味します。実はダイオードやトランジスタなどの半導体素子は、コイルやコンデンサ、抵抗などの「線形」な特性を持つ素子にはない非線形性を持つことで、さまざまな機能を持たせることに成功しました。例えば、抵抗器では加えた電圧に比例する電流が流れますが、ダイオードでは、それらは比例しません。さらにトランジスタでは電極に加えた電圧や電流によって、この非線形特性が変化します。音響振動の場合、この特徴は材料に加えた力に対し振動の大きさが比例しないことに相当しますが、微細化に伴い、このような非線形性の影響は顕著になります。この特性を活用した「非線形」ナノメカニカル素子を実現することにより、ダイオードやトランジスタなどと同じような革新的機能を持つナノメカニカル素子をつくり出すことをめざしています。また、量子デバイス技術と組み合わせることにより、新しい機能を出すことも期待されています。例えば、量子ドットと組み合わせることで、原子核の直径に相当する極めて微細な振動検出が可能となります。また、半導体レーザ等と組み合わせることで、光信号の制御も可能となります。これらの応用にあたっては、GHzを超える周波数による超高速動作が重要となります。

最近取り組んでいるテーマとしては、量子デバイスとナノメカニクスを融合させたフォノンハイブリッドデバイスに着目しています。フォノンとは音響振動の最小単位のことで、量子技術との融合によって重要視される存在になってきています。2019年度まで、文部科学省の新学術領域研究「ハイブリッド量子科学」プロジェクトの研究代表の1人として、フォノンを用いた量子技術を開拓してきました。そこでは、半導体量子構造と組み合わせることにより、新しい機能をナノメカニクス技術に取り込むことに成功しました。その後、新しいフォノンハイブリッドデバイスとして、半導体だけではなく、磁性体、希土類元素、溶液など、さまざまな物理系との融合に取り組んでいます。

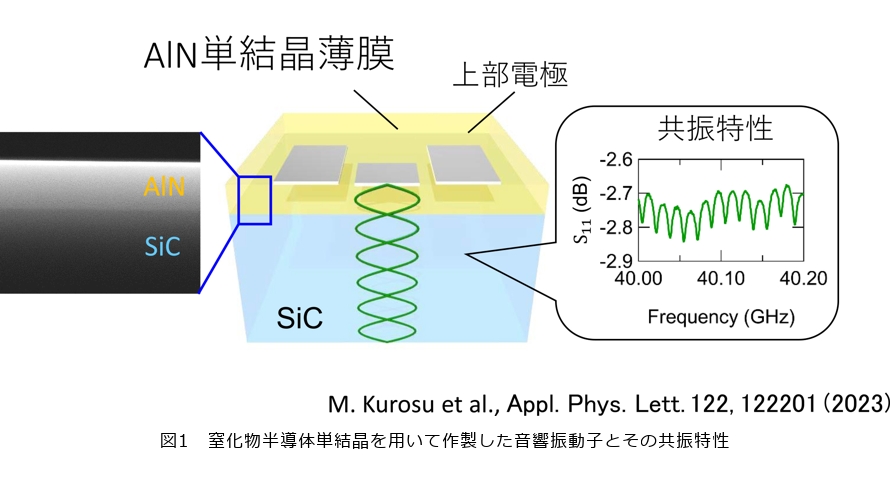

例えば、光を閉じ込めるフォトニック結晶に対して、音響振動を閉じ込めるフォノニック結晶という極微細な人工構造の研究をこれまで進めてきました。最近、この構造と強磁性材料を組み合わせることにより、強磁性共鳴という現象を従来手法の10000分の1という小さな領域の中で引き起こすことに成功しました。強磁性共鳴というのは、磁性体が決まった周波数の交流信号に対して敏感に反応する現象で、超高感度の磁気センサや磁性体を使った情報処理などに応用されることが期待されています。これはナノメカニクスと磁性体の新しいハイブリッドデバイスの例です。また、ナノメカニクス技術で基盤技術として利用できる音響振動子の新しい素材として、窒化物半導体単結晶を使って、30GHz以上という高い周波数で動作する振動子を実現しました(図1)。ハイブリッドデバイスとしてさまざまな材料や量子構造と組み合わせることで超高速動作が可能となるだけではなく、携帯端末の高周波フィルタなど、情報端末技術の発展にも今後インパクトを与える可能性のある成果と考えています。

日本学術振興会のプロジェクトも立ち上げたとお伺いしました。

2023年4月より、日本学術振興会(JSPS)のプロジェクトとして、「超高速マグノフォノニック技術」というテーマで東京大学との共同研究を立ち上げました。

PC等のメモリは、半導体の特定の領域に電子がたまっているかどうかで「0」と「1」の状態を記憶していますが、この半導体の代わりに磁性体の持つ「N極」「S極」を「0」「1」に対応させて電子デバイスに情報を記憶する、MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)が登場しています。このMRAMに代表されるような磁性体を使った技術と、振動を扱う技術を組み合わせるのが「超高速マグノフォノニクス技術」です(図2)。

強磁性材料は、高いものでは100GHzという極めて高い周波数で動作し、一方でその状態を記憶できる不揮発性という特徴を有します。こうした強磁性材料とフォノンを組み合わせて動作させることで、強磁性体が持つ不揮発性を活用した超高速のハイブリッドデバイスを実現できます。例えば、携帯端末に使われているセンサやタイミングデバイスの中で組み合わせてしまえば、高周波信号処理においてプログラム動作ができる可能性があります。また、通常用いられている電気回路では周波数が高くなると、電気信号は電磁波として外に漏れ出てくるので回路間の干渉が強くなりますが、マグノフォノニクス技術を用いてこの干渉を避けることが可能となれば、電気信号に変わる新しい媒体としてフォノン信号が活用できます。さらにその先の応用として、極低温が必要な超伝導量子干渉デバイスに匹敵する感度の磁気センシングが常温で実現できれば、脳磁計などの医療機器への応用が可能となります。マグノフォノニクスデバイスはミクロンサイズの超小型高周波アンテナとしての応用も提案されており、携帯端末の性能を大きく変える可能性もあります。こうした応用を視野に入れながら、まだ解明されていない部分が多い磁性と振動の相互作用など、物性的側面も含めた基礎科学としての研究も展開していきたいと考えています。

内向き志向の脱却と研究協力体制の構築がカギ

こうした先端研究を取り巻く情勢が大きく変化していますね。

3つの大きな変化を感じています。

まず、海外の研究者とのつながりが薄くなったことです。コロナ禍で国際会議や学会がオンラインにシフトしましたが、リアルな会議ではオンラインにはないコンタクトやディスカッションの密度があります。2023年に入り海外の国際会議で講演を3回ほど行ってきたのですが、新型コロナウイルス感染症が5類へ移行した現在でも、こうした国際会議等への日本人の参加が過去に比較して減少しているように感じています。特に若手研究者の渡航が少ないように思います。理由はコロナウイルスへの警戒心がいまだに高いことに加え、燃料費の上昇やシベリア上空を通過できないことによる長航路化等に起因した航空運賃の高騰が関係しているのではないかと想像しています。研究が先端化するほど単独グループでの研究では対応が困難になり、内外の研究者との研究交流は必須要件にもなってきます。こうしたときに海外の研究者との人的つながりが大きな力を発揮します。若手人材の国際化はさまざまな業種で重要な課題かと思いますが、研究の分野において若手研究者を海外に派遣して共同研究を行うことはとても大きな意義があります。この鍵になるのが海外研究者とのつながりです。日本は最近内向き志向だといわれますが、少しでも海外との接点を増やし、研究の国際化・多角化を進めるべきだと思います。

2番目は、中国、韓国、特に中国の進化が著しいことです。中国は人口も多く研究への資金投入規模も桁違いに多くあります。これを単純に比例計算しても優秀な研究者や優れた環境の研究所の数は圧倒的に多いということになります。特に新しい分野においてこうした傾向が顕著に出ています。従来から日本そしてNTTが得意としてきた光技術や半導体技術は、まだ世界をリードできるポジションにいると思いますが、油断はできません。分野やテーマの選択を含め、共同研究といった研究プロセス等もさらなる工夫が必要になると思いますし、それを模索中です。

そして3番目が生成AI(人工知能)の登場です。論文のabstractやintroductionの執筆はもとより、実験装置のプログラムの自動作成等、生成AIを用いれば多くの作業が効率化できそうです。これはまさに前述の研究プロセスの変化を生むものです。海外では積極的に活用していく方針も見受けられる一方で、著作権や研究成果の信ぴょう性の問題や使う側のリテラシーの問題もあり、各方面で検討が行われています。今後、この技術をどのように私たちの研究に活用していくかは、大きな課題ですね。

「寄り道研究」のススメ

研究者として心掛けていることを教えてください。

前回のインタビューのときは、①人と違うゴールを設定すること、②自分の持ち味を軸足にし、もう片方の足を別の分野へ踏み出す、③アンテナを高く・広く張って情報収集する、ということをお話ししましたが、その補足や私の研究スタイルを含み3点ほどお話しさせていただきます。

基礎研究の新しい分野では、早い段階で実績を残すことがその後の注目度を大きく左右するため、多くの研究者は明確にストーリーが組めてやるべきことがはっきりしている研究に照準を合わせてきます。

しかし、そのようなターゲットは他の研究者からも容易に考え得るテーマなので、そこに熾烈な競争が出てきます。そこで、最初から人と違うゴールを設定する、というのが前回お話しした内容なのですが、一方、研究の途中で興味のあるテーマが出てきたら、最初のゴールはそのままにしていったんそのテーマに寄り道するアプローチも重要だと考えています。もし、そのテーマがさらに大きなインパクトを与えそうならば、思い切ってその方向にゴールを変更します。一方、うまくいきそうもなければ、元のゴールに戻すだけの話です。最初の考えを貫くのも重要ですが、より自由な発想の下、フレキシブルにテーマを変更していくことも大事だと考えます。

次に、共同研究でも、学会活動でも、チーム内の研究分担でも、何かを共同で行う場合、「give and take」とよくいわれます。このとき、多くの人は50% even、あわよくばtakeを多くということを考えがちです。ところが、パートナーも同じようなことを考えているので、せめぎ合いの状態になります。そこで、7対3くらいでgiveすることを考えると、パートナーにとって「この人と組むのはメリットが大きい」と思ってもらうことができ、物事がうまく進むようになります。これは過去の上司の教えです。7対3で考えていても実際にやってみると結構6対4になっていたりします。また逆転して4対6に結果としてなることもあるでしょう。大事なことは、パートナーが前向きに取り組んでくれる条件をどのように整えるか、という点にあるわけです。

さらには、特に基礎研究の場合はそうだと思いますが、それぞれの研究者の考えやアイデアには上も下もない、つまり上司であっても部下であっても対等であるべきと考えています。まさに、上記の7対3のgive and take を上司と部下の間でも考えるべきです。部下であっても相手の立場を自分と同じレベルで尊重し、正しい知識とロジックに基づいて判断を下すことが重要なのです。その結果遠慮のない情報交換が生まれ、良いアイデアが出てくるのです。これは、NTT基礎研究所の吉田庄司初代所長が掲げた「独善に陥いらず強固な意志と謙虚さをもって自主的・能動的に行動することを所員全員の共通の心得とする」に通じているところでもあります。吉田所長はこの考えを込めて「will」という単語を基礎研究所のめざすものとされました。その重要性は40年近くたった現在でも全く変わっていないと思います。

研究プロセスを効率化して自分の持ち味を大切に

後進の研究者へのメッセージをお願いします。

就職して研究者としての第一歩を歩み出すとき、学生時代の専門分野とは異なる分野の研究に携わる方も多いと思います。私は学生時代、素粒子物理の理論研究がテーマだったのですが、NTTの研究所に入社した際には、全く異なる半導体の実験研究に携わりました。当時はほとんど素人研究者に近い状態で、自分が学生時代に頑張って積み重ねた知識は、結局は全く意味をなさなくなるのではないか、と暗い気持ちになったりしました。しかし、年月を経て、新しく始めたナノメカニクスの研究では、意外に学生時代の知識をうまく活用できることに気が付きました。あるいは、過去の専門知識が潜在的に働き、ナノメカニクスの研究を始めるきっかけになったのかもしれません。このようなことは専門知識に関することだけではなく、例えばクラブ活動やボランティア活動なども含め、過去のあらゆる経験についていえることではないでしょうか。何かに関して過去に大きな努力をした人ほど、その経験を何とか活かそうと考えると思いますし、そのために努力をしたわけです。しかし、新しい環境に入った際、その経験はすぐにはうまく活かせないことが多いと思います。だからといって、すぐにその環境を否定するのではなく、何らかのかたちで活かせるチャンスは必ず訪れると大きく構えて、その後の人生設計を行うことが大事だと思います。

さて、働き方改革やワークライフバランスという言葉が一般化してきて、これまでとは研究に取り組む環境が大きく変化してきています。また、誰でも検索エンジンやAIに聞けばキーボード操作1つでさまざまな情報を取り出すことができる、「情報のユニバーサル化」が進んできており、これまで経験を積んだ研究者しかできなかったことが、誰でも簡単にできるような時代になりつつあります。このような環境で独自性の高い研究を進めていくには、自分のもっとも得意とする部分を大事にして効率良く仕事をこなすことが、さらに重要になってきています。研究者本人も自分はいったいどこで勝負をかけるか、という点を改めて整理するとともに、上司や指導者も画一的な方法論を押し付けるのではなく、それぞれの個性を尊重してマネジメントしていくことがとても重要になってきていますね。