R&Dホットコーナー

住まいとのかかわりで培われるアイデンティティに着目した「住み替えに向き合う」プロジェクト──スマート化が進む住まいや街と「わたし」のより良い関係へのヒント

- アイデンティティ

- Well-being

- リロケーションダメージ

スマートシティやスマートホームといった、情報テクノロジを活用することで、データ化された「その人自身(の情報)」に対して、1人ひとりに最適化されたきめ細やかなサービスが提供されるよう、滑らかでストレスのない住環境があらかじめ準備されているなど、スマート化された住環境において、実際の私たちはどう「住みこなす」ことができるのでしょうか。ここでは、こうした問いを念頭に、私たちが福岡県大牟田市にある市営住宅で取り組んだプロジェクトについて紹介します。

原口 悠(はらぐち ひさし)†1/林 瑞恵(はやし みずえ)†2

山内 泰(やまうち ゆたか)†1

大牟田未来共創センター†1

NTT社会情報研究所†2

スマート化における「情報化」と「先取り」

スマートシティやスマートホームと聞くと、皆さんはどのような暮らしを思い浮かべるでしょうか。車のハンドルを握ることなく自動運転で職場へと向かい、仕事を終えて家に着くころにはお風呂が沸き、睡眠データを基にした健康づくりのアドバイスがスマートフォンに届くなど、調べてみると、確かにスマートシティやスマートホームでは、テクノロジを活用して人々の幸せ(Well-being)を実現することがめざされています(1)(2)*1、2。そして、その本質には、暮らしの「情報化」と人の解釈や意図を経由しない「先取り」があると私たちは考えています(3)*3。そこでは、情報テクノロジによりデータ化された「その人自身(の情報)」に対して、1人ひとりに最適化されたきめ細やかなサービスが提供されるよう、滑らかでストレスのない住環境があらかじめ準備されていきます。では、このスマート化された住環境において、実際の私たちはどう「住みこなす」ことができるのでしょうか。こうした問いを念頭に、私たちが地域で取り組んだプロジェクトを紹介していきます。

*1 参考文献(1)より、スマートシティの定義について、国際的なコンセンサスがないことを指摘し、欧州、米国、日本におけるさまざまな定義を参照したうえで、「都市(または社会)機能のマネジメントについて、ICTの有効活用により効率化と最適化を図ること、あるいはそれを実現している都市または社会システム」としています。

*2 参考文献(2)より、国際機関、世界各国におけるスマートシティの定義を整理したうえで、「手段」については、一定の情報技術等が整備されている欧州各国、北米、中国では、「IoT(Internet of Things)、AI(人工知能)、センシング技術、クラウドコンピューティングなどを活用したデータの収集・分析」だと整理されています。「目的」については、「生活の質や幸福感の向上がどの定義にも共通していると考えられ、その他、都市課題の解決として、持続可能な都市の実現、自然環境保護、気候変動への対処、経済の発展、効率的な行政サービス等が掲げられている」と指摘しています。

*3 参考文献(3)より、情報技術は、暮らしを構成するさまざまなモノや人間を、そこで意味や解釈といった出来事が起きるよりも先に情報化(データ化)し、それらを最適なかたちへと計算(コントロール)することで現実を先取りする点に、スマート化(効率化・最適化)の実相があるとしています。

市営A住宅でのプロジェクト:住まいとアイデンティティ

私たちのプロジェクトの舞台は、福岡県大牟田市にある市営A住宅(A住宅)です。そこは1966~68年に大牟田市が建設した住宅で、約50世帯が居住していました(2023年3月時点)。市営住宅なので、各戸の間取りは同じです。ただ、多くの住宅では、住民たちが広めの庭を利用して1階部分を1〜2部屋ほど広げることや、敷地内のさまざまな場所を耕して畑としていました。新たにできた勝手口から顔を出すと、そこは裏の家の玄関口と隣接しており、顔を見ながら世間話をしたり、畑の収穫をお裾分けしたりと、自ら住まいや土地に手を加えることで、豊かな人間関係を育んでいました(図1(a)、(b))。

しかし、建物の老朽化により、住民はマンション型の近代的な市営B住宅(B住宅)へと住み替えることが決まっていました。過去にあったこのような住み替えでは、住民がリロケーションダメージ*4を負うことがあり、今回もそのことが懸念されていました。私たちのプロジェクトは、このテーマに向き合うことから始まりました。

先行する研究を調べてみると、リロケーションダメージがアイデンティティ・クライシスの問題であると指摘する論文が少なからずありました(4)。さらに、住まいに手を加えることがアイデンティティの形成に役立ち、大きなネットワークを形成する基礎をもたらすことも指摘されていたのです(5)*5。つまり、住む場所は、本人の意識に関係なく、その人のアイデンティティと密接にかかわっていて、住環境が変わることでアイデンティの変更を迫られることになってしまいます。そして、自ら住まいや土地に手を加えることでアイデンティティを形成し、豊かな人間関係を築いていた人々にとっての住み替えは、さらに大きなダメージを伴うことが容易に想像できました。このように、Well-beingが維持できくなる状況はアイデンティティと密接にかかわっていることが分かります。

私たちは、リロケーションダメージをアイデンティティの問題としてとらえたアプローチを模索しました。まず、その基本に据えたのが対話です。対話に注目したのは、私たちがこれまで取り組んできた高齢者や子どもたちとのプロジェクトの中で、「安心できる場で対話を行うと人は役割から外れ、自分でも意識していなかった“わたし”に出会い、“温まり”、他者や社会への関心に開かれて自然に動き出す」という経験があったからです(6)*6。今回も、住民1人ひとりの無意識下に潜っているアイデンティティの諸層(人との関係性・モノや住まいとの関係性・地域との関係性)を、丁寧に時間をかけた対話をとおして言葉にしていきました。引越し先に持っていけないほどの量の今は亡き家族との写真、思い出を共にした庭木、嫁入り道具であった家具への深い想いが物語とともに語り出され、それらとの別れとどのように向き合っていくか、答えのない対話が続けられました。

その中で、大牟田市内にある有明工業高等専門学校(有明高専)の教員や学生の協力を得て、デジタルファブリケーション(7)*7を活用した家具のリメイクに取り組むことになりました。具体的には、本人とつくり手との対話をとおし、移転先には持っていけないサイズの思い入れあるタンスを小さなサイズへとリメイクして渡すというものです。持ち主は、「有明高専の学生たちからプレゼントされた」との思いを持ったようでした(図2)。

*4 リロケーションダメージ:それまで暮らしてきた物的・人的環境から離れ、新たな環境での生活によって引き起こされる身体的・精神的・社会的な痛手のこと。

*5 参考文献(5)より、住居は「私たちの想像力を媒介しつつ、もう1つの身体としての生のアイデンティティを根源的に保障するシステムとして生きられている」ものとされています。

*6 大牟田市、大牟田未来共創センター、NTT西日本、NTTの連携で行った取り組み「わくわく人生サロン」。介護予防や健康増進分野で中心となっている「グループに注目して集うこと」を目的とするサロンとは異なり、「対話的な関係によってそれぞれの潜在的な力(自由)を引き出していくこと」をめざす取り組みです。この取り組みを通じて、安心できる場で対話を行うと、人は役割から外れ、温まり、他者や社会への関心に開かれ、自然と動き出していくという気付きを得ました。

*7 デジタルファブリケーション:データから直接ものを製造する技術の総称。

さらに、今回、増改築や畑づくりをとおして、住みこなしてきた築50年以上、低層(2階建)の住まいから、周囲をコンクリートで固められ、直接手直しができない2015~23年に建設される高層(9~10階)の住まいへと住み替えが行われることに改めて注目しました。このような劇的な環境変化は、住み手に対してリロケーションダメージやアイデンティティ・クライシスを引き起こすことが想定されるからです。

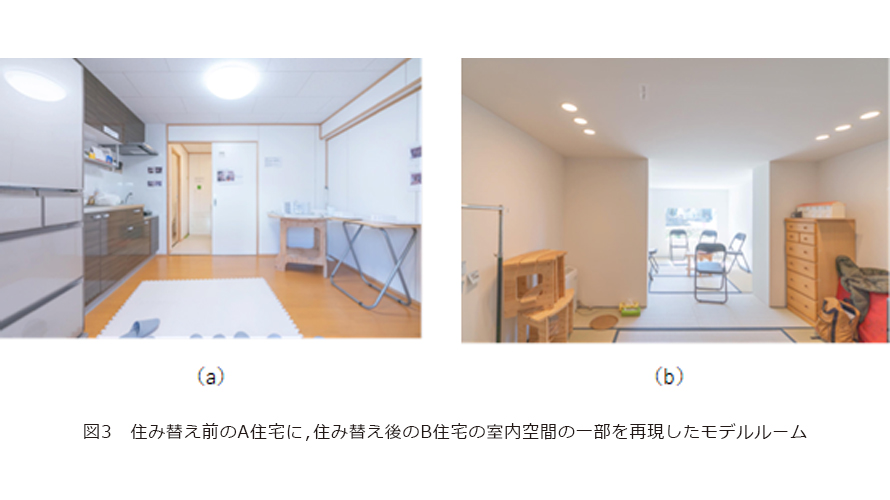

私たちが取り組んだのは、移転元となるA住宅の住戸に埋め込むかたちで移転先となるB住宅のモデルルームを設置し、「住みこなした住戸・住環境において身についたふるまいや関係性を活かして、新たな住まいの住みこなしを試みる」というものです。具体的には、モデルルームを活用し、対話形式をとりながら、直接触れて設備を確認したり、上手に活用する工夫を考えたりしました(図3(a)、(b))。

プロジェクトからの示唆

ここまでA住宅でのプロジェクトについて紹介してきました。ここでの取り組みは、Well-beingを実現することをめざすスマートシティやスマートホームに対して、どのような示唆があるのでしょうか。まず、私たちがその本質にあると考える暮らしの「情報化」と人の解釈や意図を経由しない「先取り」について考えてみましょう。

まず、「情報化」については、住み手のアイデンティを構成する「人・モノ・住まい・地域との関係性としての物語(ナラティブ)」を、その物語(ナラティブ)のみデータとして客観的に取り出そうとするのであれば、その実相を取り逃がしてしまう可能性が考えられます。というのも、ここで物語(ナラティブ)が人のアイデンティティを構成するほどの意味を持っているのは、それを語り出す人と、モノや住まい、地域の人々との相互関係や歴史(独自の文脈)があるからです。このように、物語(ナラティブ)は、それと呼応する人の実感とともにあるからこそ存在し得るものであり、データとして取り出すことに向いていないからです。今回のプロジェクトでは、物語(ナラティブ)の前提にある相互性を呼び覚ます対話を通じて、それらを言葉へと転換していきました。テクノロジが新たに取り組むべき1つの方向は、こうした対話を引き出すこと(環境・きっかけづくり)なのかもしれません。

次に、「先取り」について考えてみます。先取り、すなわち「本人が気付かないうちに、本人が望んでいたことが叶う」ことが、利便性を高めることは間違いありません。一方で、今回のプロジェクトでは、住まいに手を加えることがアイデンティティの形成に役立ち、大きなネットワークを形成する基礎をもたらすことが論文(5)において指摘されていることを確認し、実際、A住宅にその実態を垣間みました。スマートシティにおいて市民が主体的に取り組むことの重要性も指摘されており、その意味からも、住み手が住まいや地域に手を加えるかかわりしろ(余白)を生み出すこと、むしろ「かかわりを引き出す(環境・きっかけをつくる)テクノロジ」について考える必要がありそうです。

さらに、「デジタルファブリケーションを活用した家具のリメイク」と「移転元となるA住宅の住戸に埋め込むかたちで移転先となるB住宅のモデルルーム」からスマートシティ・スマートホームに対して得られる示唆はどのようなものがあるでしょうか。まず、「家具のリメイク」において、個々人に応じた個別(唯一)の製作物を簡易に生み出したのが、“デジタル”ファブリケーション機器でした。これはスマートシティ・スマートホームにおける個別化(パーソナライゼーション)と方向を同じくするものといえるのではないでしょうか。今回の取り組みの中で、小さくリサイズされた自分のタンスを受け取った人が口にした「有明高専の学生たちからプレゼントされた」という言葉は、意味が取り逃されずむしろ豊かになっていることを表しています。嫁入り道具として家族の中で意味を持っていたタンスに、学生からプレゼントされたタンスの意味が重なっていきます。私たちは、このことを「情報としてのタンスは別のタンスになったが、一連の営みを通じてタンスの意味は重層化し、持ち主との間の関係性が再構成された」と考えています。しかも、「先取る」のではなく、つくり手との対話をとおして住み手の「かかわり」を個別的に実現している点で、先に挙げた「かかわりを引き出す(環境・きっかけをつくる)テクノロジ」の具体的なツールになり得るといえます(7)(8)*8。

では、「B住宅のモデルルーム」はどうでしょうか。マンション等の購入検討者向けのモデルルームとして完成前の住戸を別の場所に再現することは珍しくありませんが、ここでは、「これから住みこなす住まいを、すでに住みこなしてきた住まいの一部において再現する」点が特徴です。この取り組み対して、「VR(Virtual Reality)に重なるのでは」というコメントをいただくことがあります。確かに近年、マンションの紹介等でVRの活用が広がっていますが、今回の取り組みはむしろAR(Augmented Reality)ととらえることができると考えています。しかも、それが物理的な環境を伴う身体性のある関係性(アイデンティティ形成)を実現しているという点で、デジタル技術における身体性について考える手掛かりが潜んでいます。

さて、最後にスマートシティ・スマートホームという最新の機器や技術を駆使する取り組みを地域で検討することの意味について考えたいと思います。まず、技術が人間を対象にする際、当然ながら人間を客体化します。私たちもよく使いがちな「行動変容」という言葉はそのことを示唆していないでしょうか。一方で、スマートシティやスマートホームがめざしているWell-beingをめぐる研究においては「主体性」への関心が常にあります。この矛盾をどのように解消するのか、研究開発にかかわる私たちが向き合うべき本質的なテーマがここにあります。

そのとき手掛かりになるのが、地域での検討です。地域生活(暮らし)は、つくり手が考えた意図に収まらない豊かさに溢れています。公営の賃貸住宅を増改築することなど誰が想像できたでしょうか(9)*9。つくり手の意図とは関係のない使いこなし、住みこなしが常に起こり、人間関係、モノや住まいとの関係、地域との関係が主観的な「意味」として幾重にも折り重なり、連なることで構成された生活世界に飛び込み研究開発を行うと、技術を起点に考える自分たちの前提や仮説が激しく揺さぶられ、新たな地平に歩を進めることが迫られます。

その揺さぶりに耐え、むしろ活かしていくためには、研究開発をする私たち自らが自分たちの主体性に開かれること、頭から出る言葉ではなく、体から出る言葉を取り戻し、表現することが必要なのかもしれません。そして、その表現が意味(実感)を失わないように技術を実装することが期待されます。その営みをサポートしてくれるのが、歴史学、社会学、文化人類学といった人文学です。そこで試行錯誤され、蓄積された知見の助けを得ながら前提や仮説を展開(リフレーミング)していく作業が、矛盾を乗り越えてWell-beingへと至る1つの道筋ではないでしょうか。

*8 参考文献(7)(8)より、デジタルファブリケーション(3D プリンタ)との関係性において、自らが直接的な「つくり手」ではない場合であっても、つくり手との間に対話的なかかわりがあれば、「新しい欲求」が引き出され、本人と道具との間に相互的な関係性(環世界)が立ち上がることを示唆しています。

*9 賃貸住宅では、原状回復義務などによって増改築などのセルフ・リノベーションが抑制されてきました。

■参考文献

(1) https://www.eri.eneos.co.jp/report/research/pdf/20210401_01_write.pdf

(2) 鶴指・澤村・鈴木・酒井:“スマートシティの定義に関する国内外の文献収集調査 目的と手段に着目して,”国土交通政策研究所紀要,Vol.81,pp.3-19,2023.

(3) 石田・東:“新記号論 脳とメディアが出会うとき,”ゲンロン叢書,2019.

(4) 赤星・田場・山口・砂川:“国内文献にみる高齢者のリロケーションに関する研究の現状と課題-リロケーションの理由とリロケーションダメージに着目して-,”沖縄県立看護大学紀要,Vol.19,pp.47-54,2018.

(5) 祐成:“〈住宅〉の歴史社会学―日常生活をめぐる啓蒙・動員・産業化,”新曜社,2008.

(6) 山内:“大牟田市がインスパイアする[ケア×暮らし×人間](その1)傾聴ではない,困り事相談でもない.「わたし」が温まる(!?)わくわく人生サロン,”精神看護,Vol.23,No.3,pp.244-249,2020.

(7) https://furue.ilab.ntt.co.jp/book/202002/contents2.html

(8) 渡邊・チェン・安藤・坂倉・村田:“わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために −その思想、実践、技術,”ビー・エヌ・エヌ新社,2020.

(9) 西野・横山・徳尾野:“住み手からみたセルフ・リノベーションの特性と有効性,”日本建築学会計画系論文集,Vol.81,pp.259-269,2016.

問い合わせ先

NTT社会情報研究所

Well-being研究プロジェクト

TEL 046-859-2337

E-mail usuig-p@ntt.com