2024年6月号

特集

NTT版LLM「tsuzumi」の商用化動向について

- LLM

- tsuzumi

- 商用

現在、NTT人間情報研究所でNTT版LLM(Large Language Models)「tsuzumi」の研究開発を進めています。2024年3月25日に記者会見を行い、tsuzumiの商用サービス開始を発表しました。本稿では、記者会見で発表したtsuzumiのソリューションメニュー、パートナープログラム、メンバーズフォーラム等の内容について紹介します。

澁谷 直幸(しぶや なおゆき)/工藤 伊知郎(くどう いちろう)

海道 真弘(かいどう まさひろ)/山本 俊一郎(やまもと しゅんいちろう)

NTTマーケティング部門

はじめに

NTT人間情報研究所で研究開発を進めているNTT版LLM(Large Language Models)「tsuzumi」は、2023年11月の発表以来好評をいただいており、さまざまな企業のお客さまや自治体から500件以上の相談をいただいています。その後、2024年3月25日に記者会見を行い、商用開始を発表しました。本稿では、2024年3月25日の記者会見で発表したtsuzumiの活用領域・利用用途、ソリューションメニュー、パートナープログラム、メンバーズフォーラム等の内容について紹介します。

tsuzumiの活用領域・利用用途

さまざまな企業のお客さまや自治体からこれまでに相談いただいているうち、3分の2がお客さまの社内データをLLMに学習させ、カスタイマイズしたLLMを活用したいというものでした。そのため、クローズドでセキュアに学習できるようお客さまの自社環境(オンプレミス)へのLLMの構築を可能としてほしいという要望をいただいています。

また、幅広い業界から導入の相談をいただいており、特に製造、自治体、金融といった機密性が高いデータを扱うことが多い業界から多くの相談をいただいています。

利用用途としては、コールセンタ等のお客さま接点での活用によるCX(Customer Experience)向上や、議事録自動作成、要約や業務マニュアルからのQA作成等の社内業務改善によるEX(Employee Experience)向上、IT運用自動化やソフトウェア開発などの用途でtsuzumiに期待していただいています。

tsuzumiのソリューションメニュー

このような状況を踏まえ、3つの利用環境、3つのソリューションメニューを組み合わせて利用いただける商用サービスを2024年3月25日に発表しました。

■利用環境

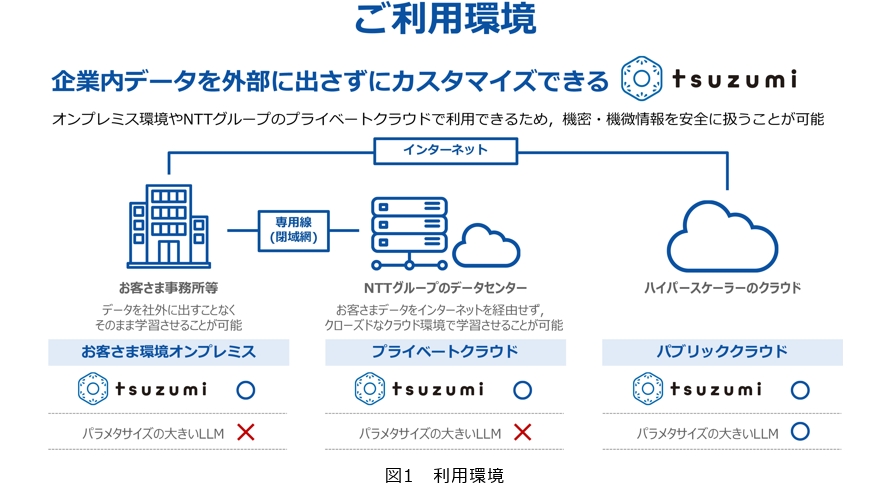

tsuzumiは軽量なLLMモデルのため、大規模なハードウェア環境構築が必要なく、お客さま事務所内でオンプレミスでの利用や、NTTグループのデータセンタで稼動するプライベートクラウドでの利用が可能です。

また、パブリッククラウドでの利用等、利用の仕方に合わせて自由にお選びいただけます。

オンプレミス環境での利用により、企業内データを外部に出さずに安全に学習させることが可能となります(図1)。

■CXソリューション

コンタクトセンタやリアル店舗、ECサイト等のあらゆる顧客接点でのCX向上をサポートするソリューションです。

具体的に2つのCXソリューションを紹介します。

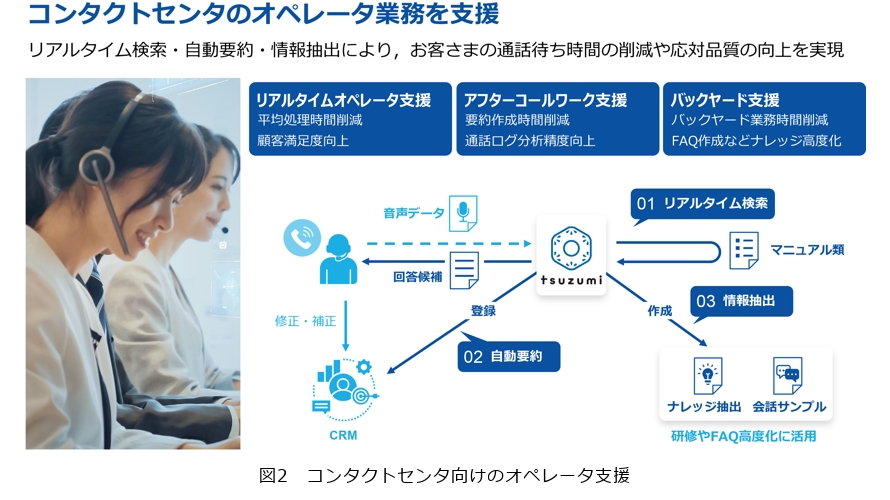

1つはコンタクトセンタ向けのオペレータ支援です(図2)。

コンタクトセンタでは、お客さまの応対が終わった後に、応対内容を要約し、必要情報をシステムに登録する等のアフターコールワークが必要です。

tsuzumiを活用したCXソリューションを活用することにより、通話応対後の要約作成やFAQなどのナレッジ作成等が自動化され、アフターコールワークの稼働時間削減を図ることができます。また、お客さまからのさまざまなお問合せに対する回答候補を、tsuzumiが蓄積されたナレッジデータから見つけ出し、オペレータにリアルタイムにアドバイスするなど、お客さま対応品質の向上にも貢献できるソリューションです。

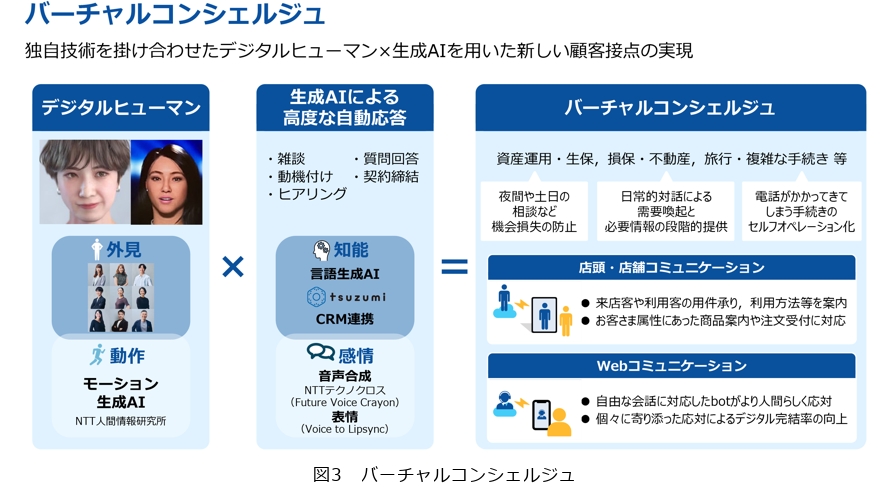

もう1つはバーチャルコンシェルジュです(図3)。

実在する人間を複数掛け合わせてつくった外見や、利用シーンに合わせたモデル像でつくった外見と、モーション生成AI(人工知能)で人間らしい動作を表現したデジタルヒューマンが、お客さま応対をするというバーチャルコンシェルジュです。

tsuzumiによる高度な自動応答と音声合成、表情分析等の技術を組み合わせることで、お客さまからの相談に対して、お客さま情報やお客さまの表情を見ながら、お客さまに寄り添った応対ができるようになります。

バーチャルコンシェルジュは、さまざまな企業の店頭での応対やオンラインの応対で活用できると考えています。

■EXソリューション

議事録作成・要約や、業務マニュアル検索、QA作成支援、製品検索、レポート作成支援、申請書類作成支援、社内規定やリーガルチェック等、あらゆる業界で共通のアナログ業務の自動化、効率化のためのソリューションです。

業務プロセスに合わせたプロンプトにより、従業員の方が利用しやすいUI(User Interface)を実現するとともに、業界知識や社内ドキュメントを学習した特化LLMと組み合わせることで、業界やお客さま独自の業務知識を踏まえた対応が可能となります。お客さまの働きがいと生産性、そしてEXの向上を支援します。

例えば自治体向けEXソリューションでは、住民からの多岐にわたる問合せに対しても、行政窓口の業務プロセスに沿った、行政業務を学習した特化LLMを活用することで、行政窓口の職員の方が住民を待たせることなく、スムーズに回答を探すことが可能となります。

自治体内の機密性の高いデータが保管されているネットワーク内に直接tsuzumiを構築することが可能なため、外部にデータを出すことなく、行政サービス特有のさまざまなデータをtsuzumiがセキュアに学習し、行政窓口のプロセスに合わせて回答を生成することが可能になります。

■IT運用サポートソリューション

昨今では、リモートワークやワーケーション等、さまざまな働き方をセキュアに実現するため、社内の情報システム部門、IT運用や社内ヘルプデスクの業務量は増加するとともに、高度化、複雑化し、人材不足も深刻な状況になっています。

こうした企業内のIT運用を、ITサービスを生業としているNTTグループならではのノウハウも重ね合わせて、効率化、自動化をサポートし、事業継続性強化を実現するソリューションです。

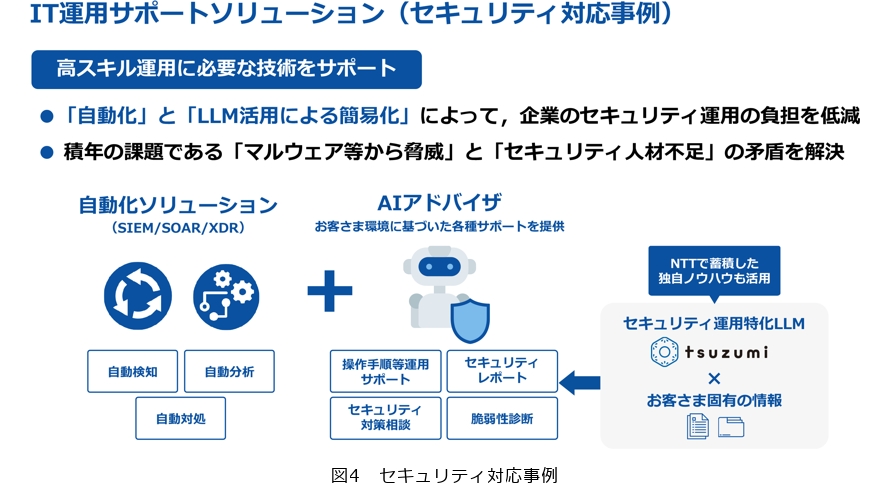

本ソリューションは、例えばセキュリティ対策に利用可能です。

年々増え続けるマルウェア等のサイバー攻撃の脅威、攻撃が高度化するのと同時に、対応できるセキュリティ人材不足が生じています。

NTTグループは国際的なイベントのサイバーアタックの防御等、これまで数々の実績があります。これらのNTT独自のノウハウを活かしたセキュリティ検知、対処自動化ソリューションでサイバー攻撃が疑われるアクセスログを自動検知し、その95%まで人手を介さず自動対処できたケースもあります。残り5%が、これまでにない新たなサイバー攻撃のアクセスログで、こうしたログにはセキュリティ専門人材がさまざまな角度から分析して対応をする必要があり、時間もかかっていました。

tsuzumiに、NTTグループのサイバー防御のノウハウや、お客さまの固有のネットワーク環境を学習させ、セキュリティ運用に特化したLLMとして活用することで、これまでのAI自動化ソリューションのフィルタを逃れる新たな脅威への対応方法を、tsuzumi がアドバイスできるようになります。

リスク低減と人が担う範囲を減らすことによる専門人材の稼働削減との両立をします(図4)。

■導入トータルサポート

NTTグループではこうしたソリューションを導入いただくにあたり、検討から、開発、実装、運用等一連のプロセスをトータルでサポートします。

生成AIは、学習データやチューニング回数、ユースケースによって、求める回答精度が変わります。検証しながら、学習データを見直したり、チューニング方法を変えたり、状況に応じてアジャイルに開発するとともに、実装して利用いただくうえでさらなるCX、EX向上に向けたカスタマイズメンテナンスも支援します。

また、実装に向けカスタマイズLLMの開発前には、NTTグループが2019年から取り組んでいるAIガバナンスのノウハウを活かしてAIのリスク評価を行いますので、安心・安全にtsuzumiを含む生成AIを利用いただけます。

tsuzumiパートナープログラム

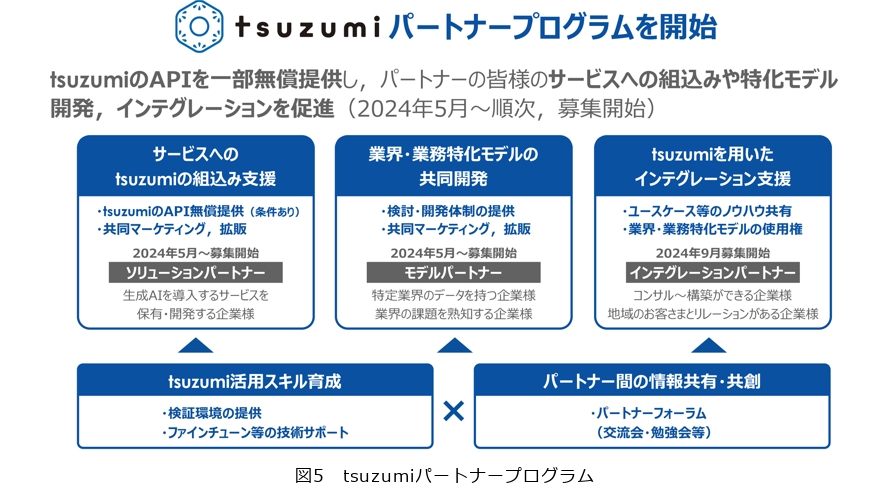

目的ごとに3種類のパートナーを2024年5月より順次募集を開始します(図5)。

1番目は、アプリケーションサービス等をお持ちの企業様を対象にしたソリューションパートナーです。

tsuzumiのAPI(Application Programming Interface)を一部無償で利用いただき、ソリューションサービスの裏側にtsuzumiを組み込む検討を進めやすくします。パートナーの企業様が提供されている既存のCRM(Customer Relationship Management)サービスや業務アプリケーションサービス等にtsuzumiの機能を組み込んでいただくことや、生成AIを活用した新たなサービスを検討しているスタートアップ企業の方がtsuzumiを利用してみることで、新たなサービスや既存のソリューションサービスの付加価値向上を実現できればと思います。

2番目は特定業界のデータを持つ企業様等を対象としたモデルパートナーです。

業界・業務固有のデータを学習させ、業界の課題を解決する特化モデルを共同開発し、共同でマーケティング、拡販をめざすものです。

3番目は、SIer等の企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)、CX向上をコンサルティングから構築等システムインテグレーションに取り組んでいる企業を対象としたインテグレーションパートナーです。

パートナーになっていただくことで、2番目のモデルパートナー等と開発した「業界、業務特化モデル」の使用権を得ていただき、ユースケース等のノウハウを共有することで、より多くのお客さまにtsuzumiを活用したソリューションを一緒にお届けしていきます。

この3つのパートナーの皆様には、tsuzumi活用スキルの育成やパートナー間のナレッジシェアの場としてのパートナーフォーラム等の機会を用意し、皆様と一緒に新たな価値が創造できればと思っています。

tsuzumi活用スキルの育成については、都市部だけでなく、都市部のリソースと地域のワークをマッチングすることで、地域のリスキリング・DX支援を実現するプログラムも展開します。

国内最大級のオンライン動画学習サービスを手掛けるドコモgaccoが、2024年夏に能登半島の復旧・復興に向けた支援を具体的に実践しながら、tsuzumi活用をはじめとするDXスキル向上を促進するプログラムを開始します。つまり、このプログラムに参加していただくと、tsuzumiの活用のスキルをつけながら、能登半島の復旧・復興に向けた支援に直接携われるということになります。

tsuzumiメンバーズフォーラム

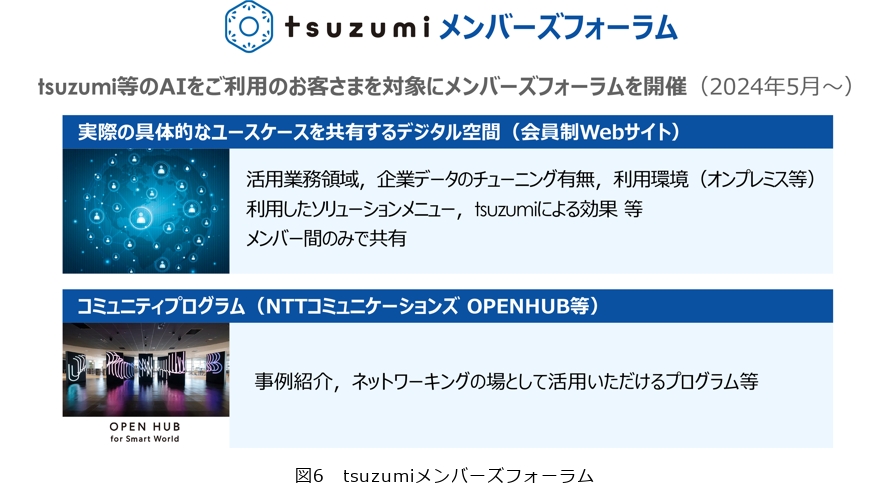

tsuzumiを利用いただいているお客さまを対象にメンバーズフォーラムを用意します(図6)。

どのような業務にtsuzumiを活用したのか、どのような企業データを学習させたのか、どのような効果が出たのか等、利用いただいているお客さまどうしでユースケースやノウハウを共有できるデジタル空間と、リアル空間の2つを、パートナープログラムの募集と同じ5月より開設します。tsuzumiを実際に利用しているお客さまを対象に、会員登録いただいたメンバーの方だけが入れる会員制Webサイトへユースケース等を共有いただくとともに、NTTグループの共創スペースの場で、リアルに会員どうしが事例を紹介し合い、ネットワーキングできるようなプログラムも予定しています。

グローバル展開

tsuzumiは国内だけでなく、すでにグローバルのお客さまからも強い関心をいただいています。日本発の生成AIをグローバルで活用いただくために、tsuzumiを安心・安全に利用することができる、生成AIのグローバルプラットフォームを用意しています。

具体的には、すでにNTTデータがグローバルで展開しているソリューションにtsuzumiを組み込み、グローバルで展開するデータセンタ上でお客さまへ提供します。

グローバルのさまざまな業種のお客さまに、多言語で安心・安全にtsuzumiを利用いただける環境の提供をめざします。

(左から)澁谷 直幸/工藤 伊知郎/海道 真弘/山本 俊一郎

本稿では、2024年3月25日の記者会見で発表したtsuzumiの活用領域・利用用途、ソリューションメニュー、パートナープログラム、メンバーズフォーラム等の内容について紹介しました。グループ全社一丸となってtsuzumiをトリガーとしたソリューションビジネスの創造・拡大に取り組んでいければと思います。