2019年8月号

NTTにおける新機能物質・材料創製研究の概要

- 新物質創製

- 新機能物質

- 素子作製

NTT物性科学基礎研究所では、原子・分子レベルで物質の構造や配列を制御することにより新しい物質や機能を創造し、物質科学分野での学術貢献を行うとともに、情報通信技術変革の種を創出することをめざして、広範な物質を対象に研究を進めています。本特集では、その中から酸化物や窒化物をはじめとする無機材料に焦点を当て、厚さがマイクロメートル程度以下の薄膜、続いてナノメートル以下の原子層の厚みで機能を発現する二次元構造物質、さらには一次元的なナノワイヤに関する最新の研究成果を紹介します。

山本 秀樹(やまもと ひでき)†1/ 後藤 秀樹(ごとう ひでき)†2

NTT物性科学基礎研究所†1

NTT物性科学基礎研究所 所長†2

新機能物質・材料創製研究の重要性

新しい物質・材料の創製は、学理の構築を通じて自然科学の発展に貢献するとともに、応用面では、素子の高性能化や新機能素子の実現、ひいては素子の設計思想にブレークスルーをもたらし、社会に大きなインパクトを与えてきました。これは、酸化物超伝導物質の創製(1987年物理学賞)、フラーレン(炭素原子が60個集まったサッカーボール様の分子)の発見(1996年化学賞)、グラフェン(原子1層分の厚さの究極に薄い黒鉛)の作製(2010年物理学賞)、窒化物半導体を用いた青色発光ダイオードの実現(2014年物理学賞)へのノーベル賞授与に端的に示されています。実際、現代のエレクトロニクスを根底から支えるSi(シリコン)の集積回路に対し、微細化の限界(ムーアの法則の限界)の問題を克服するため、これまで使われてこなかった元素や新材料を用いるさまざまな提案や取り組みがありますし(1)、SiやGaAs(ヒ化ガリウム)に比べ新しく開発された材料が,大容量高速通信に貢献している例として、超高速で動作するInP(リン化インジウム)を用いた光変調器(2)を挙げることもできます.

さて、新しい機能を持つ物質の創製や、素子の作製をめざすことを考えましょう。欲しいものはこれまでに実現していない機能ですから、いずれにしても「挑戦」=「基礎研究」からのスタートになりますが、大きく分けて2つのアプローチが考えられます。1番目は、全く新しい物質(化合物)を創製するアプローチ、2番目は、すでに知られている物質・材料の品質を磨くと同時に、それらをnm(1mmの100万分の1)のレベルで加工したり組み合わせたりするアプローチです。NTT物性科学基礎研究所では、自ら開発・蓄積してきた最先端の材料創製装置・技術を活用し、その両方のアプローチで物質・材料研究に取り組んできています。本特集では、そのような取り組みから生まれた最先端の研究成果を紹介します。なお、紙面の都合上、今回の特集では対象を無機材料に限定し、導電性高分子や生体材料などのソフトマテリアル(有機材料)に関する、2016年の特集記事(3)以降の進展に関しては、割愛させていただきます。

薄膜試料による物質・材料の創製

薄膜試料

新しい物質の合成に挑戦と聞くと、ビーカーやフラスコの中で原料を反応させたり、さまざまな元素や化合物からなる原料粉を混ぜて炉の中で焼いたりといった光景を想像されるかもしれませんが、私たちが取り組んでいるのは、薄膜(はくまく)成長によるアプローチです。厳密な定義はありませんが、薄膜とは、厚さが0.1 nm(原子1層分の厚さ)から10 μm(1μmは1mmの1000分の1)くらいの薄い膜の形状をした試料のことです。また、専門外の方には必ずしも耳慣れない言葉かもしれませんが、薄膜試料を「成長」するという言い方をします。これは、私たちがターゲットにしている薄膜試料が、基板と呼ばれる単結晶(原子が規則正しく並んで結晶化しているもの)の土台の上に、原子や分子を1層ずつ結晶成長させてつくる単結晶薄膜であるためです。

薄膜成長手法

私たちは主に2つの手法を用いています。

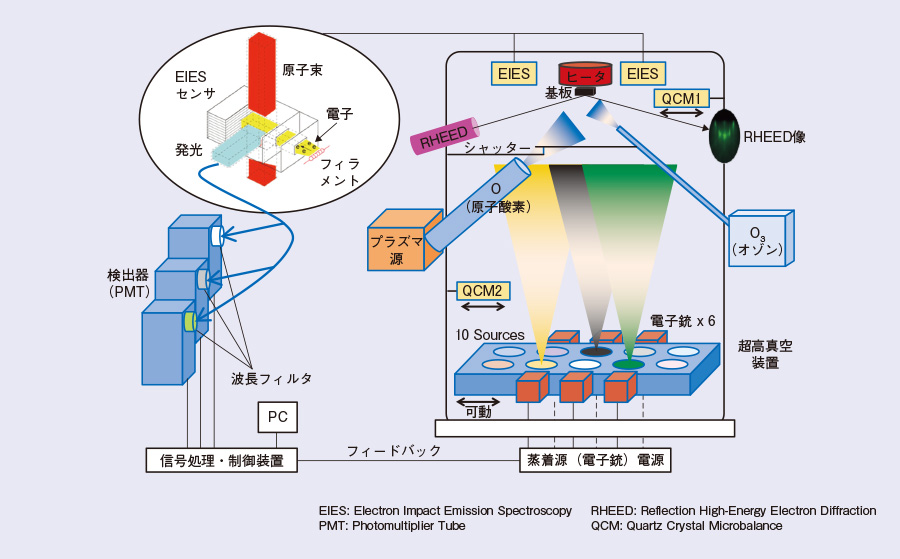

① MBE法:MBE(Molecular Beam Epitaxy:分子線エピタキシー)法(4)(図1)では、極めて真空度が高い(常圧の10兆分の1程度)真空装置の中で、ねらった化合物の薄膜を構成する元素を、原子または分子の形で供給し、加熱した基板の上で反応させて薄膜を形成します。ここでエピタキシーとは、「何かの上に秩序を持って並ぶ・並べる」という意味で、単結晶基板の上に、結晶の方向をそろえて薄膜を成長することから、この用語が使われています。

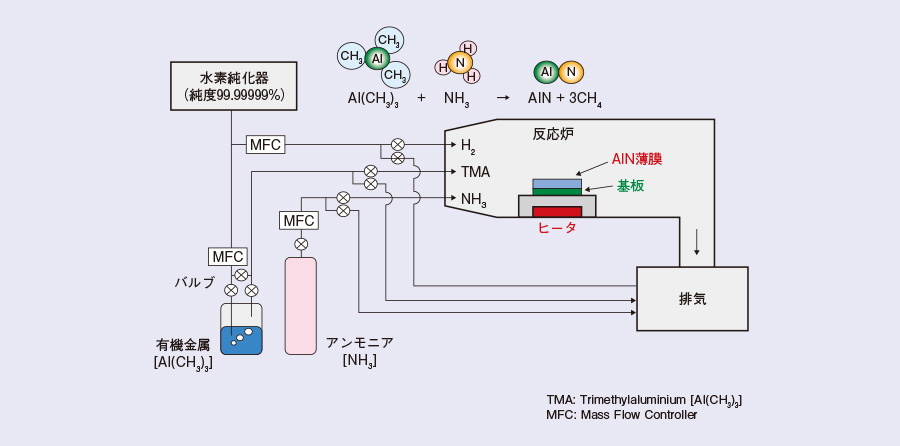

② MOVPE法:MOVPE(Metal-Organic Vapor Phase Epitaxy:有機金属気相エピタキシー)法(図2)では、薄膜を構成する元素を含む有機金属原料とアンモニアなどのガス原料を、窒素や水素などのキャリアーガスとともに反応管中に流し、やはり加熱した単結晶基板上に薄膜を形成する手法です。この手法は、目的によっては原料に有機金属を用いない場合もあり、より広くはCVD(Chemical Vapor Deposition:化学気相成長)法というカテゴリーに分類されます。

MBE法も、CVD法も、すでに知られている物質の高品質薄膜や、異なる既知の物質の薄膜どうしを積み重ねた接合・超格子を作製する目的で開発された手法ですが、前者のほうがより熱力学的な平衡条件から離れた条件下での薄膜成長手法であるため、自然界に存在しない全く新しい物質を探索するには向いています。実際、本特集記事に登場する新物質Sr3OsO6(酸化オスミウムストロンチウム)や、通常は高圧力下のみで合成可能なIL-CaCuO2(無限層構造酸化銅カルシウム)関連物質とc-BN(立方晶窒化ホウ素)、それからEr(エルビウム)を希薄ドープした酸化物の薄膜はMBE法でつくられています。

一方、CVD法、MOVPE法は、より熱力学的な平衡条件に近い条件で成膜することができるため、結晶中の転位密度を低くできる(高品質化しやすい)メリットがあり、GaN(窒化ガリウム)などの窒化物半導体ベースの発光素子やトランジスタの作製等に広く用いられています。本特集記事中の、原子層厚で新しい物性を発現するグラフェンやh-BN(六方晶窒化ホウ素)などの層状物質と、GaP(リン化ガリウム)のナノワイヤは、こちらの手法で作製されたものです。

図1 複合酸化物薄膜作製用MBE装置の模式図

図2 MOVPE装置の模式図とAlN薄膜成長時の化学反応式

MBE法を用いた新物質創製

NTT物性科学基礎研究所は、MBE法を用いて全く新しい化合物の創製に取り組んでいる世界でも極めて先進的な研究機関です。MBE法自体は、1960年代後半に考案された薄膜成長手法で、GaAsなどの代表的な半導体の薄膜成長や素子構造の作製に用いられてきました。

では、私たちのMBE装置のどのような特長が新物質創製を可能にしているのか、この点について説明します。図1は、典型的なMBE装置ではなく、金属元素を2種類以上含む複合酸化物の薄膜を成長するための独自のMBE装置の模式図です。この装置の最大の特長は、金属元素の供給量をリアルタイムでモニタし、供給源にフィードバックをかけることで、それぞれの金属元素を長時間安定に供給できる点にあります。供給量のモニタにはEIES(Electron Impact Emission Spectroscopy:電子衝撃発光分光法)という手法を用います。具体的には、加熱されて蒸着源から飛び出した原子の束に電子を衝突させ、その際に原子束から出てくる光(発光)の波長と明るさを検出します。微量の原子からの発光ですので、人間の目では見ることのできない弱い光信号となりますが、元素によって発光波長が異なる光をうまく分離・増幅して電気信号に変換することで、元素ごとにどれくらいの原子が供給されているかの情報を得ることができます。ここで、発光波長が元素によって異なることは、理科で習った炎色反応を思い出すと良いでしょう。炎色反応の場合は、電子を衝突させる代わりに物質を炎の中で熱しますが、その際、例えばBa(バリウム)は黄緑色、Sr(ストロンチウム)は紅色といった具合に、元素ごとに異なる色が観察されます。打ち上げ花火で鮮やかな色合いが見られるのは、玉に仕込む元素の配合をさまざまに変えて、この炎色反応を利用しているためです。

私たちの酸化物用MBE装置のもう1つの特徴は、真空中で酸化が行えるよう、通常はO2分子の形で存在する酸素ガスを、反応性の高いO原子やO3(オゾン)ガスの形で供給できる点です。この酸素ガスの部分を、N(窒素)原子に変えることで、c-BNのような窒化物の薄膜成長を行うこともできます(5)。さらに、現在では標準的に装備されている装置ですが、RHEED(Reflection High-Energy Electron Diffraction:反射高速電子回折)という、電子線を基板や薄膜の表面すれすれに入射して構造を調べる装置を使って、薄膜をつくりながらリアルタイムに、どんな結晶構造や結晶性を持つ物質ができているかを調べることができることもMBE法の特長です(RHEEDと原理は異なりますが、NTTではMOVPE法のほうでもリアルタイムに観察できる仕組みにしています)。このような特長を活かし、供給する元素の比、基板の種類、基板上での反応温度、酸化力の強さといったパラメータを系統的に変化させて成膜することで、MBE法を用いた新物質探索が可能となり、実際、新しい超伝導体(6)、(7)や磁性体(8)を創製してきています。

薄膜試料を用いた新物質の探索やその物理・物性の研究が可能になった背景には、分析・評価技術の著しい進歩もあります。MBE法で作製する薄膜試料は、原子や分子の層にして、せいぜい数100層積み重なった程度の厚みしかありませんから、一昔前までは、新しい物質を作製しても、その物性や特性を調べることは困難でした。しかし現在では、原子1つひとつを観測できる走査型の透過電子顕微鏡や、1mmの3000分の1程度の厚さの試料の磁石としての性質を調べることができる超高感度な磁気特性測定装置などが開発され、本特集記事に代表される研究に、日々活用されています。薄膜を用いた物質探索を、従来のバルク試料の場合と比較すると、使用する原料の量が少なく(省資源)、高いスループット(高速)でスクリーニングでき、さらに次に述べる素子化と相性が良いというメリットがあります。

物質の機能材料化・素子化

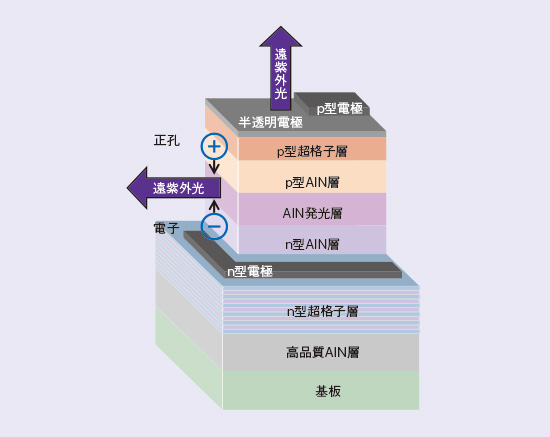

さまざまな物質が示す多様な物性を活用して、何らかの機能を持つ素子をつくるためには、単にある物質が存在したり、その薄膜が作製できたりするだけでは不十分です。ここでは、典型的な半導体素子として、以前に本誌に紹介させていただいた、世界最短波長で発光するAlN(窒化アルミニウム)を用いたLED(9)を例にとり、物質を機能材料化・素子化するプロセスについて説明します(図3)。用いた成膜手法は、MOVPE法です。AlNという電気を(ほとんど)流さない化合物(絶縁体)の存在は古くから知られており、物質自体は新物質ではありませんが、この物質を、機能を発現する半導体材料として使えるようにするには、新物質探索に匹敵する研究の積み重ねが必要です。

まず、フェーズIとしてAlN自体の結晶品質を向上させる必要があります。これは、一般に、結晶の領域が小さくその方向がそろっていない多結晶状態や、結晶の周期的構造の一部に乱れが生じる結晶欠陥などがあると、その物質が結晶として持つ本来の機能を発揮できないためです。

次にフェーズIIとしてドーピング制御が必要です。LEDを作製するには、あるいはもっと一般に半導体の特性を活かすには、母体の半導体(ここではAlN)に意図的に不純物元素を導入して、プラスの電荷を持つ正孔とマイナスの電荷を持つ電子が別々の領域(p型領域とn型領域)に存在する状況をつくることが必要です。したがって、フェーズIIでは、結晶品質を大きく劣化させることなくp型もしくはn型として機能する半導体層をつくるために、どの元素をどのように導入するかを集中的に研究することになります。

最後にフェーズIIIとして、図3に示すような積層構造をいかに上手くつくるかという研究が必要になります。例えば、積層された各層の厚みをどれくらいにすれば良いか、超格子層と書かれた部分の積層の繰り返しを何周期にすれば良いかといった点を最適化していく必要があります。そのうえで、リソグラフィーやエッチングなどを用いて素子構造に加工し、ようやく機能を発現する素子となります。

図3 AIN発光ダイオード(LED)の素子構造

さらに新しい物性を発現する材料の創製に向けて

以上のことから、材料研究が多大な労力と時間を要し、さまざまな課題に長期的に取り組む必要がある、「継続は力なり」タイプの研究(10)であることが理解いただけたかと思います。特にフェーズゼロに相当する、世の中に存在しない物質で魅力的な性質を持つ化合物を創製する研究は、スタンフォード大学のビーズレー名誉教授の言葉を借りれば、「聖杯(Holy Grail)」を探し求める営みといえ、現場も、研究リソースを準備する側も大変です。しかしながら、材料研究は、正しい方法論でアプローチしていれば、常に「あっと驚く」何かを創出するポテンシャルを持つ夢の大きな研究でもあります。例えば、仮に室温で超伝導性(電気抵抗がゼロになる)を示す実用的な材料を見つけることができれば、全くロスのない直流給電の実現や、チップ内・チップ間配線のロスレス化などの破壊的イノベーション(11)につながることでしょう。

材料研究は、①実験を行って個々の物質を合成・測定したうえで、②理論や③数値計算に立脚した研究と協働して、その物質の分子構造、結晶構造、電子構造などを決定し、それから機能を発現する材料や素子をつくるという手順で進められてきました。これに対し、近年は第4の材料科学とも呼ばれるマテリアルズ・インフォマティクス(MI)の手法を用い、欲しい機能から逆に物質を予測するというアプローチもさかんになってきました。MIでは、膨大なデータベースと機械学習の手法を用い、ある機能を持つ物質の化学式や構造を予測します。MIの真の実力と可能性を見極めるには、今後の研究の進展を待たなければなりませんが(12)、物質・材料の薄膜合成技術という私たちの強みに、MIという新しいアプローチも加えて、物質・材料研究をさらに推進していきたいと考えています。

■参考文献

(1) 長谷川:“ナノエレクトロニクスと表面科学、”表面科学、Vol.29, No.2, p.63, 2008。

(2) 長谷・脇田・小木曽・山崎・井田・野坂:“超100 Gbaud光伝送を可能とする超高速光フロントエンドデバイス技術、”NTT技術ジャーナル、Vol.31, No.3, pp.27-31, 2019。

(3) 特集:“バイオ・ソフトマテリアル研究の最前線、”NTT技術ジャーナル、Vol.28, No.6, pp.10-39, 2016。

(4) H. Yamamoto, Y. Krockenberger, and M. Naito:“Augmented methods for growth and development of novel multi-cation oxides、”Proc. of SPIE, Vol.8987, 89870V, pp.1-11, 2014。

(5) 平間・谷保・山本・熊倉:“イオンビームアシストMBE法による立方晶BN(c-BN)薄膜のヘテロエピタキシャル成長、”応用物理、Vol.85, No.4, pp.306-310, 2016。

(6) H. Yamamoto, Y. Krockenberger, and M. Naito:“Epitaxial Growth of Superconducting Oxides、”Epitaxial Growth of Complex Metal Oxides, pp.95-127, Woodhead Publishing, Cambridge, 2015。

(7) 内藤・山本:“高温超伝導ルネサンス-ノンドープ超伝導体の発見と新しい電子相図、”日本物理学会誌、Vol.73, No.4, pp.204-213, 2018。

(8) Y. K. Wakabayashi, Y. Krockenberger, N. Tsujimoto, T. Boykin, S. Tsuneyuki, Y. Taniyasu, and H. Yamamoto:“Ferromagnetism above 1000 Kin a highly cation-ordered double-perovskite insulator Sr3OsO6、”Nat. Commun., Vol.10, No.535, pp.1-8, 2019。

(9) 谷保・嘉数:“波長210 nm遠紫外発光ダイオードの高効率化、”NTT技術ジャーナル、Vol.22, No.6, pp.10-13, 2010。

(10) 横浜:“材料基礎研究への取り組み、”NTT技術ジャーナル、Vol.22, No.6, pp.8-9, 2010。

(11) クリステンセン:“イノベーションのジレンマ、”翔泳社、2000。

(12) 田中・世古:“マテリアルズ・インフォマティクスの現状と将来展望、”セラミックス、Vol.50, No.7, pp.517-522, 2015。

(左から)後藤 秀樹/山本 秀樹

問い合わせ先

NTT物性科学基礎研究所

機能物質科学研究部

TEL 046-240-3360

FAX 046-270-2362

E-mail hideki.yamamoto.np@hco.ntt.co.jp

物質・材料研究には、技術の開拓やノウハウ・知見の蓄積に、地道で継続的な努力を必要としますが、その分、創出された成果には迫力があります。最終的な目標は、NTT研究所の理念の後半の「実用化により世に恵を具体的に提供する」ことですが、まずは前半の「知の泉を汲んで研究」のレベルで1つでも多くの「世界初」「世界一」をお届けできるよう、しっかり取り組みたいと思います。