2025年2月号

from NTTコムウェア

ICT機器の排出熱に基づくCO2排出量算出AIモデルと今後の応用可能性

昨今の生成AI(人工知能)等の技術革新により、今後データセンタの需要はますます拡大し、それに伴ってデータセンタの消費電力量も大幅に増加すると考えられています。これまで、データセンタの消費電力量はフロアやラック単位での把握は可能でしたが、ICT機器ごと、あるいは利用者単位での把握は困難となっていました。NTTコムウェアではこの課題に着目し、ICT機器に手を加えることなく、非接触の温度センサを用いてICT機器ごとの消費電力量を把握する技術を開発しました。

昨今のデータセンタの状況について

国内データセンタの電力消費量は、2030年には2018年の約6.4倍の900億kWh に増大する(1)と推計されています。生成AI(人工知能)の技術革新や今後の普及によりデータ処理量が増大することによるさらなる電力消費量の増加が懸念される一方で、データセンタ事業者には環境負荷の低減が求められています。環境負荷を示す指標の1つとしては、CO2排出量を計測・開示する方法がありますが、実際にCO2排出量を計測することは難しいため、一般的には消費電力量とその電力がどのようにつくられたか(火力・原子力・水力等)から概算する方法を用います。現在のデータセンタでは、フロアや複数のラックをまとめた分電盤ごとに消費電力量を把握し、CO2排出量を推定しています。しかし、より正確にICT機器単位、データセンタに機器を預ける利用者であるお客さまごとの消費電力を把握するためには、個々の機器について国の認可を受けた電力計の導入が必要となります。初期構築の段階においては電力計導入の費用が課題となり、すでに利用されているお客さまへの導入においては、電力計設置の際に発生する電源断や通信断などのサービス停止を伴うため、お客さま説明や対応が必要となり、費用や現場作業員の負担も増加します。そもそも、電力計設置のために一瞬でもサービスを停止することは難しいといった課題も存在しています。

データセンタには大きく分けて「クラウド型」と「ハウジング型」、「コロケーション型」という3つの形式が存在します。クラウド型とはAWS(Amazon Web Services)のような「データセンタ事業者が自らサーバを準備し管理する形式」、ハウジング型は「お客さまのサーバ等ICT機器を設置するラックなどの小規模な場所をデータセンタ事業者が貸し出し、事業者がICT機器を管理する形式」、コロケーション型は「お客さまのICT機器を設置する個室等比較的広いスペースをデータセンタ事業者が貸し出し、事業者がICT機器を管理する形式」を指します。ハウジング型ではクラウド型やコロケーション型と比較してICT機器ごとの消費電力の把握がより難しくなります。なぜなら、ハウジング型ではお客さま自身がサーバ等ICT機器を運用するため、通信断を伴う電力計や監視ツールの導入をデータセンタ事業者が実施することが困難であり、ICT機器から直接消費電力量等のデータを取得できないためです。コロケーション型は貸し出しの形態としてはハウジング型に似ていますが、フロア、分電盤、ラック単位の電力が把握できるため、消費電力を把握する観点であればクラウド型の特徴に近くなります。

今回開発した技術の紹介

NTTコムウェアでは、前述のデータセンタ分野の消費電力量およびCO2排出量把握の課題に関し、消費電力量と強い相関があると考えられるICT機器の排気熱を非接触の温度センサで測定し、独自のAIを用いて、排気熱の温度から消費電力量の推定が可能であるか実証実験を行いました。非接触の温度センサを選定した理由は、ターゲットとするハウジング型データセンタにおいて、お客さまのICT機器に影響を与えることなく、すなわちサービス停止させることなく計測が可能となるためです。今回は主なICT機器としてサーバについて実証を行いました。サーバの排気口の近くに非接触の温度センサを取り付け、サーバのハードウェアやソフトウェア構成を変更することなく、消費電力量の推定やCO2排出量の算出を可能としました。

本技術は、NTTコムウェアが現在取り組んでいるデジタル技術を活用したスマートインフラメンテナンス「SmartMainTech®」*1に含まれる、マルチAI制御フレームワーク「Infratector®コア」*2の1つであり、これまでNTTコムウェアが培ってきた、マルチAI・マルチモーダルAI技術開発のノウハウを活かして開発・検証したものとなります。

*1 「SmartMainTech」は、NTTコムウェア株式会社の登録商標です。

*2 Infratectorコア:複数のAI画像認識の組合せやAI画像認識と統計解析など異なるAIの組合せ、あるいはAI判定の前後処理の組合せなど、AIの社会実装を進めるうえで必要となる開発を総合的にサポートする部品化フレームワーク。「Infratector」は、NTTコムウェア株式会社の登録商標です。

実証実験の概要

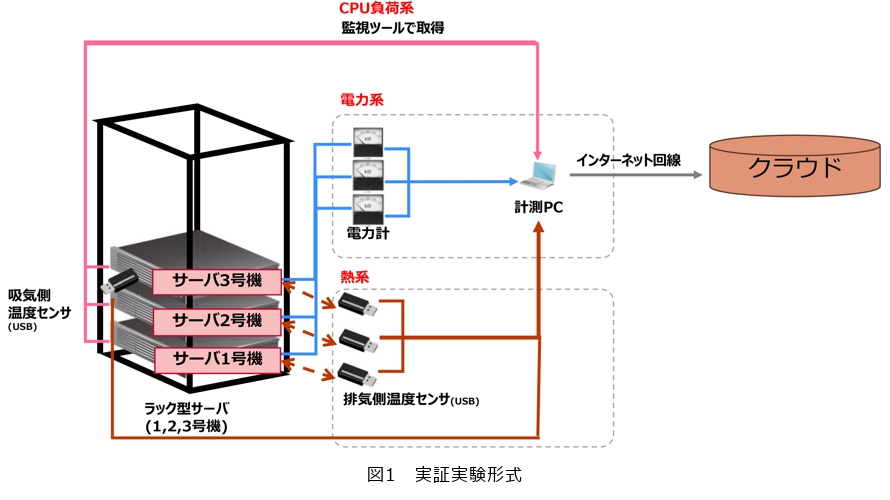

実証実験の形式について、図1に示します。図に示すとおり、今回の実験ではNTTコムウェアのデータセンタにて、3台のサーバ(1、2、3号機)を対象とし、排気熱の温度から消費電力量を推定するAIを作成し、その精度を確認しました。さらに追加実験として、サーバに監視ツールを導入しCPU使用率のデータを取得することで、AIを用いて CPU使用率から排気熱の温度と消費電力量の推定が可能であるか確認を行いました。

温度センサについては、各サーバの排気部分に1台ずつ、さらにサーバの吸気側に1台の計4台を設置しました。これにより得られる排気側と吸気側の温度センサの値の差を、今回は排気熱の温度として扱っています。吸気側の温度センサを1台としたのは、データセンタのサーバの吸気側は、空調で温度が一定に保たれており、近隣のサーバごとに変化がないためです。電力については、サーバごとに電力計で計測を行いました。

排出熱の温度、消費電力量、CPU使用率の相関関係の結果

ここからは実証実験で得られた結果について示します。まず、AIを作成するにあたり、排気熱の温度、消費電力量、CPU使用率それぞれの相関係数を求めました。各値の間の相関係数に関しては表に示しています。CPU使用率と消費電力量、排気熱の温度と消費電力量の間で、どちらも0.9以上の高い正の相関を示していることが分かります。これにより、消費電力量、排気熱の温度、CPU使用率それぞれの値の変化から他の値の変化を高精度で推測可能であると考えられます。

LightGBM、LSTMを用いた時系列温度データからの消費電力量推定

前述のとおり、消費電力量、排気熱の温度、CPU使用率の各値は正の高い相関関係を持つことから、相互互換ができると考えられます。ここではAIを用いた相互互換が実際に可能であるか実証を行った方法と結果を示します。

今回のAI作成においては、LightGBM(Light Gradient Boosting Machine)とLSTM(Long Short Term Memory)の2つのフレームワークを選択しています。この2つのフレームワークを選択した理由としては以下のとおりです。LightGBMは全体的な上昇や下降傾向などのトレンドの反映は難しいですが、ある程度のデータ範囲内での予測に強いという特徴があります。室温が安定しており、消費電力量も特定の範囲内を推移すると思われるデータセンタ内の環境におけるデータ予測に適していると考え採用しました。LSTMは時系列データを扱うのに適した有名なニューラルネットワーク構造であり、今回扱う排気熱の温度や消費電力量も時系列データであるため、採用しました。

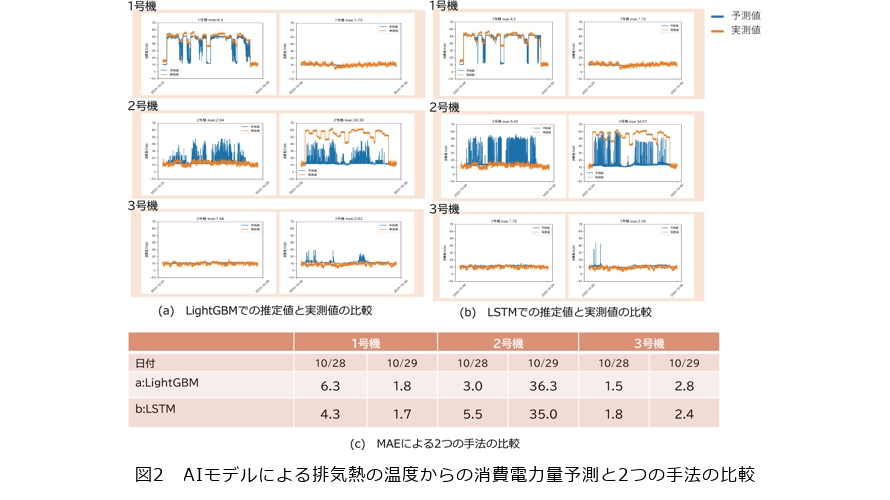

検証内容としては、3台のサーバのデータを標準化し汎用モデルとして各サーバの消費電力量等の予測を行う形式で行いました。汎用モデルで検証を行った理由は、ICT機器の型番やメーカなどの細かい仕様の違いに適応していくには膨大なパターンの学習データと調整が必要となるため、今後サービスとして展開していく方法を考えるにあたり、なるべく1つの軸となるAIモデルで予測精度を確認するためです。今回は一例として、各サーバの排気熱の温度から消費電力量を推定した際の実測値と推定値の結果を図2に示します。LightGBMの汎用モデルでの結果を図2(a)、LSTMの汎用モデルでの結果を図2(b)、2つの手法の平均絶対値誤差(MAE:Mean Absolute Error)による比較を図2(c)に示します。結果としてはサーバ3台中1号機と3号機に関してはどちらの手法でも高精度で推定できていますが、2号機についてはどちらの手法でも大きく誤差が出る結果となりました。この結果になった原因として、2号機はラック内で下に位置する1号機の排熱影響を大きく受けたためと考えられます。また、2つのモデル(LightGBM、LSTM)でMAEの値を比較したところ、10/28の1号機と10/28、29の2号機で差があり、10/28の1号機、10/29の2号機ではLSTMのほうが誤差が少なく、10/28の2号機ではLightGBMのほうが誤差が少ないという結果になっています。しかし、どちらの結果もモデルに起因した誤差であるという特徴はみられず、全体的にみるとLSTMのほうがわずかに精度が良いが大きく変わらないという結果になりました。

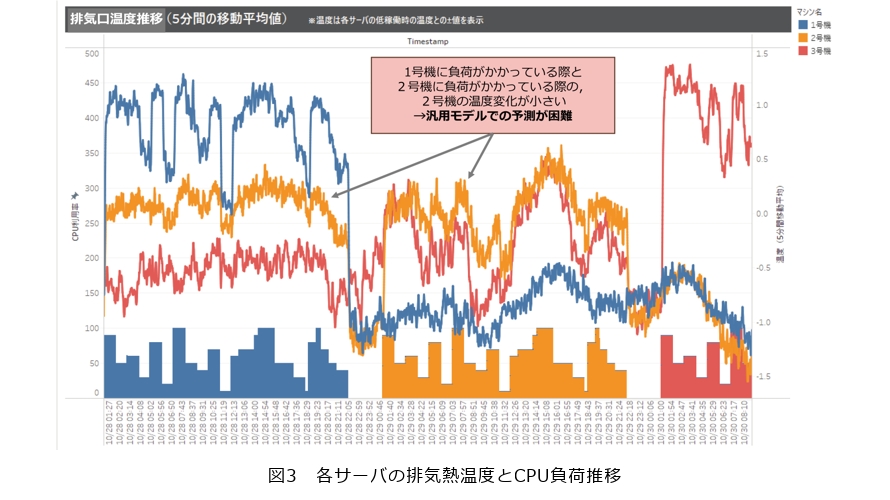

続いて、2号機の排熱影響について考察していきます。図3にテスト期間の一部における排気熱の温度の推移を示します。棒グラフは各サーバのCPU負荷を表し、折れ線グラフは各サーバの排気熱の温度変化を示しています。このグラフを確認したところ、1号機のみにCPU負荷がかかった際に、2号機の温度センサも2号機のみにCPU負荷がかかった際と同程度に温度が上昇していることが分かります。その後の3号機のみCPU負荷がかかった際は2号機の排気熱の温度も低下していることから、センサの故障などではなく1号機の排熱影響を受けた可能性が高いと考えられます。これは汎用モデルを使用していくうえでは課題になると考えられます。

今回の実証実験では隣接するサーバ3台の場合のみでの検証となりましたが、今後の精度向上に向け、さまざまな機種やサーバ配置パターンでの検証を進めることで、機種ごとの特性や隣接するサーバの排熱影響を考慮したAIモデルへ発展させることができると考えています。

今後の応用

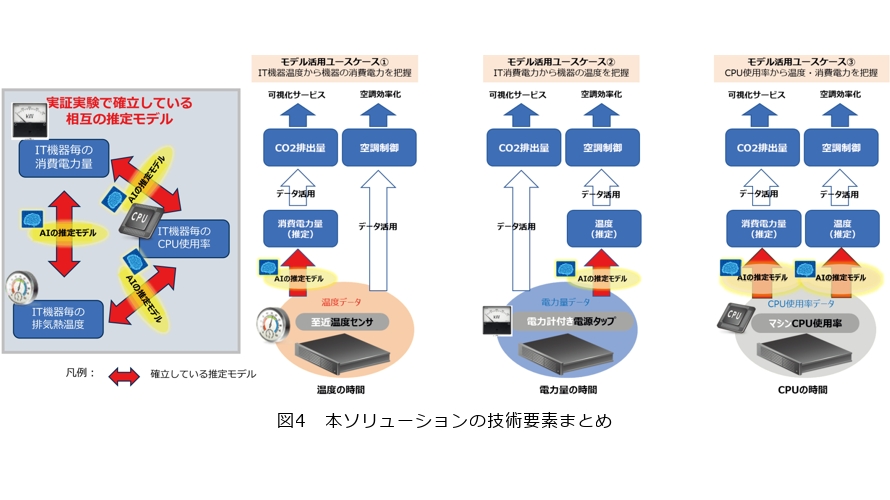

今回の実証実験から、図4に示すように消費電力量、排気熱の温度、CPU使用率は各値の相関関係により相互変換可能であることが分かりました。この結果から、当初想定していたデータセンタにおける消費電力量からのCO2排出量可視化にとどまらず、さまざまなユースケースに適用可能だと考えられます。

例えば温度に関しては、データに基づく精緻な空調制御による電力コスト低減、ICT機器の異常な温度変化の早期発見によるメンテナンス性向上などが考えられます。消費電力量に関しては、具体的なグリーンICTの検討や環境負荷低減施策の効果測定などに利用できると考えられます。

また、本ソリューションはICT機器だけでなくさまざまな設備へ応用可能であることから、データセンタの運用高度化、GX(Green Transformation)化のみならず、社会インフラ分野や製造業の工場など多様な設備を持つ企業へも展開していきます。

■参考文献

(1) https://www.jst.go.jp/lcs/pdf/fy2020-pp-03-gaiyou.pdf