2025年2月号

明日のトップランナー

誰でも触覚体験デザインの際に利用できる「マップ」や「図鑑」をつくる

存在しない触り心地を感じる現象や、他人の指を自分の指だと感じる現象など、多くの触覚の錯覚現象が私たちの日常生活に潜んでいます。今回は、これらの錯覚現象を用いて人間の感覚体験を理解する研究を行い、NTTの錯覚体験ウェブサイトIllusion Forum(イリュージョンフォーラム)で多くの触覚の錯覚を公開されている、横坂拓巳特別研究員にお話を伺いました。

横坂拓巳

NTTコミュニケーション科学基礎研究所

特別研究員

PROFILE

2013年大阪大学大学院博士前期課程修了。同年、日本電信電話株式会社入社。2018年東京工業大学大学院博士後期課程修了。博士(学術)。2023年より特別研究員。人間の触覚や身体感覚の原理解明をめざし、錯覚現象を用いた心理物理の研究に従事。

触覚体験をデザインするための出発点となる理解体系を構築する

■どのような研究をされているのか教えてください。

私の研究のテーマは「外界と自己に関する触覚体験のデザイン科学」です。「外界に関する触覚体験」とは、人が物体に触れた際にチクチクやフワフワなどの手触りをどのように感じるのかという触感の原理を調べる研究です。そして「自己に関する触覚体験」は、人が自分以外の物体に触れる際、どのような物体ならば自分の体らしく感じるのかという身体認識の原理を調べる研究です。

私は触感を「外界」、身体感覚を「自己」と呼んでいます。例えば指でフォークの先に触れた際に、フォークの形状に合わせて自分の指先の皮膚が凹みます。これは自分の皮膚が凹んで変化するという「自己」の体に対する体験であると同時に、フォークの先が凸凹しているという「外界」のモノに対する触感の体験でもあります。私はこの自己と外界の触覚体験は表と裏の関係で相補的なものだと考えており、両側面から触覚を研究することが重要だと考えています。

次に、触感と身体感覚の「デザイン科学」について、これは製品開発やDIYなどで心地良い触感のものをつくるときや、義手やメタバースにおけるアバターのような自分の体として違和感のない体をつくるときに利用可能な、デザインの理解体系を構築することを意味します。デザインと聞くと一般的には製品の見た目や機能、ユーザインタフェースなどの設計をイメージすると思いますが、本来デザインとは、「何か」を構想してそれをかたちとして実現する行為のことであり、誰もが日常的に行う人間的な行為でもあります。

例えば「クレヨンでお絵描き」をするときには、描きたいものを構想してさまざまな色のクレヨンを組み合わせて実現します。本来、色は光の波長によって変わるもので物理的には明確な区切りはないのですが、クレヨンは赤や青など、人間が理解しやすい色体系に整理されています。クレヨンがあることで、人間はクレヨンのさまざまな色を使い、それらを組み合わせて、描きたいものを実現することが可能になります。このクレヨンの色体系を構築することがデザイン科学であると私は考えています。

このように「何か」を構想して実現するためには、その「何か」の構成要素やルールなどをまとめた理解体系や知識体系が必要です。そしてモノをつくるための土台や出発点となる理解体系をつくることが、私の考える「デザイン科学」です。

■今の研究を始めるまでの経緯や、この研究の魅力について教えてください。

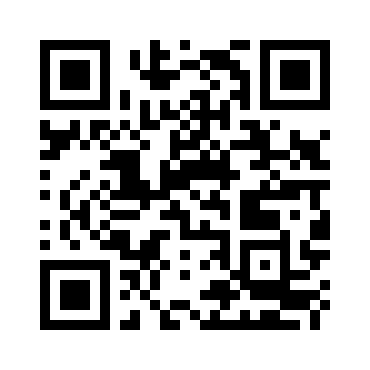

私が入社して最初に取り組んだのは「触り方」の研究でした。その研究では、さまざまな物体に触れているときの手や目の動きから、その人の感じている触り心地を推定する、というテーマに挑戦しました。この研究を論文にする際に、手の動きや目の動きと、粗さ感や硬さ感などの触感の関係を体系的に表現した「マップ」をつくりました(1)(図1(a))。このマップは、手の動きや目の動きをどう組み合わせれば、所望の触感を推定できるかという理解体系になっていて、まさに私が先ほど説明した「デザイン科学」の考え方に沿っており、振り返ればこの経験が今の研究につながっているように感じます。

そして人間の触覚体験を俯瞰的に理解したいという思いから、「マップをつくる」というアプローチが徐々に確立されてきました。例えば、ベルベットハンド錯覚(硬く粗い針金の触感が柔らかくなめらかな触感に変調する錯覚)における触感変調の様子を触感マップの上で表現する研究をしました(2)(3)(図1(b))。

その後、私が所属するグループのリーダーからデザイン科学の考え方を学び、自分の関心はデザインにも利用可能な理解体系の構築であると気付き、デザインへの貢献も視野に入れた研究に取り組み始めていました。現在ではどのような触感の素材を組み合わせると心地良い触感が生まれるかを表現するマップ(4)(図1(c))や、簡便な模様デザインのルールによって生み出される触感を表現するマップ(5)(図1(d))を研究しています。

この研究の魅力は、知識体系が単にデザインのために役立つだけでなく、その体系自体を楽しめることだと思います。逓信省時代から今でも多くの方々に語り継がれている「知の泉を汲んで研究し実用化により世に恵を具体的に提供しよう」という、電気通信研究所 吉田五郎 初代所長の言葉があります。私は「知の泉」とは実用化につながる基礎研究の知見だととらえており、私の研究でいえば、研究の成果として得られた知識体系が知の泉に該当します。私は、このような知識体系は、何かしらの製品やサービスを実現する段階に至っていない状態でも、世に恵みを提供できる可能性があると感じています。

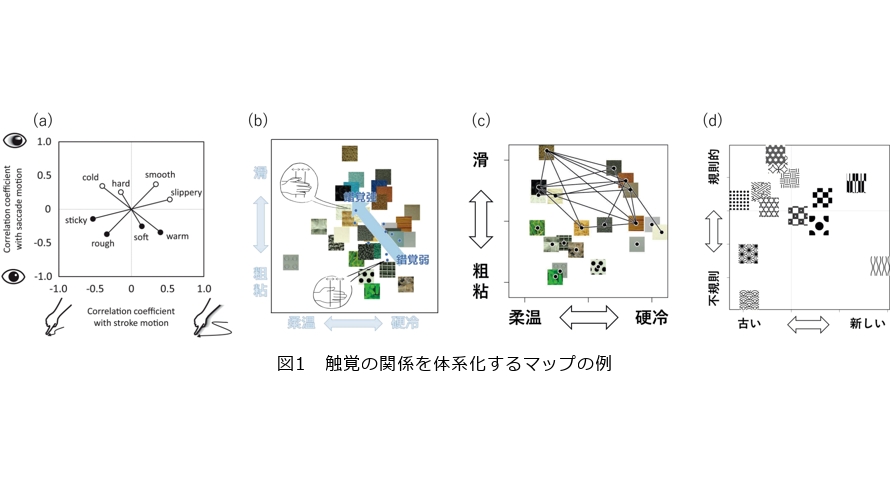

実際、私たちは知識体系そのものを楽しむ場面がよくあります。例えば図鑑やカタログ、コレクションブックなどはある種の知識体系で、分かりやすく整理されており眺めるだけでも面白いものです。私の取り組みでいえば「Illusion Forum(イリュージョンフォーラム)」が知識体系の図鑑に該当します(6)。イリュージョンフォーラムとは、NTTが25年ほど前から公開している錯覚体験ウェブサイトです(図2)。

以前までは見た目の錯覚(錯視)と、聞こえの錯覚(錯聴)が体験できる130以上のコンテンツを提供していました。私も触覚研究者として携わっており、2023年にさまざまな触覚の錯覚(錯触)を集め、新たなコンテンツとして公開しました。そのイリュージョンフォーラムは、教育利用をはじめとしてさまざまなシーンで多くの方々に使っていただいていますが、眺めるだけでも楽しいという感想も多くいただいています。また、SNSにおいて日常で起こった不思議な体験について、イリュージョンフォーラムを参照して説明をつけようとするケースもみられます。これはイリュージョンフォーラムが錯覚の図鑑や辞典の役割を果たしており、先人たちが発見した錯覚現象とそれを体系化したものが、人々の知的好奇心を刺激し、日常での感覚体験に対する解像度を高めるかたちで知識を提供しているのだと思います。「知の泉」はそのまま飲んでも美味しい、ということです。

■ご自身の研究環境について教えてください。

私の研究には大きな設備は必要ありません。ただし、モニタのような視覚提示ディスプレイや、スピーカのような聴覚提示ディスプレイに相当する、触覚提示ディスプレイは現時点で確立されていないため、実験室を使い日常で触れ得るさまざまな素材を人の手で繰り返し提示する、というアナログな方法で実験しています(図3)。実験では、私が一定の速度で素材を動かしたり、もしくは実験参加者の方には触り方を統一してもらったり、触る時間を5秒に限定したり、とさまざまな制限を設けています。この実験は自動化ができないことが悩みの種で、先日の実験では素材を入れ替える作業を1日で1600回も繰り返し、大変な思いをしました。

また、実験で提示する素材は布や木、金属、プラスチック、ゴムなど日常生活で触れる機会が多い物体をメインに集めます。これらの素材の選定の仕方には、いまだに確立された基準や決まった規格のようなものはありません。そこで、先行研究で調べられている素材を参考にしながら、自分で100円ショップなどで素材を探し集め、実験に使えるように形や厚みを整えたりしています。

体や、その体を通じて感じられる世界も、デザインできるようにしたい

■これまでの成果や今後の課題、これからの展望について教えてください。

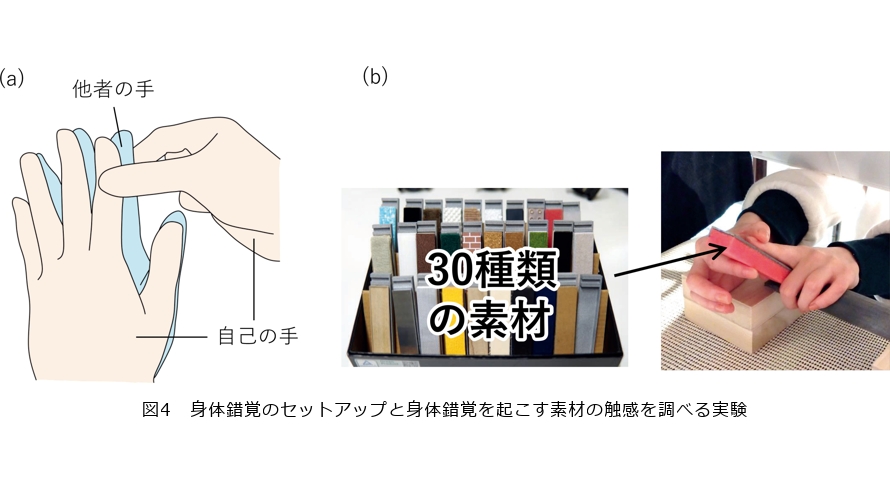

これまでお話しした触感マップ以外にも、身体感覚のマップもつくっています。これは名古屋市立大学の小鷹研理先生たちとの共同研究で、麻痺錯覚という身体錯覚を起こす素材の触感について調べるものです(7)。麻痺錯覚とは、自分の指と他人の指をくっつけてもう片方の指でつまんで擦ると、他人の指が自分の指のように感じられ、さらにその指がまるで麻痺したように感じられる身体錯覚現象です(図4(a))。

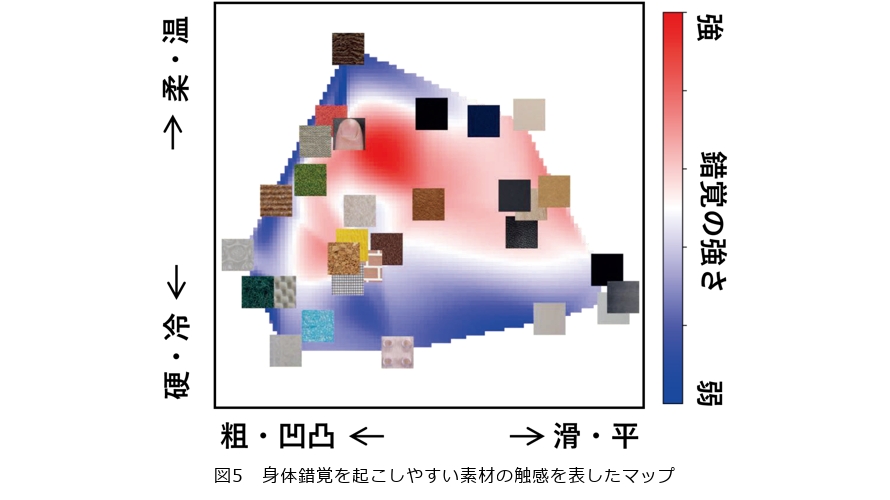

他人の指の代わりにペンをくっつけて擦ったときにはこの錯覚が起こりにくいことから、他人の指が持つ触感が身体錯覚に重要なのではないかと議論されていました。私は、具体的にどのような触感の物体がこの錯覚を起こしやすいのかを解明できれば、自己身体と錯覚しやすい触感について理解できると考えました。そこで他人の指をさまざまな触感を持つ物体で代替して、そのときの錯覚の強さを調査しています(図4(b))。その結果得られたマップは、どのような素材が強い錯覚を起こすのかを表しており、赤い領域のような柔らかく滑らかな素材のほうが錯覚を強く起こす傾向があることが分かります(図5)。

そして、この研究は人間らしい触感をデザインするためのマップとしても有用だと考えています。例えば、義手のように自分の体に取り付けるものや人型ロボットに人間の肌感を求める場合や、反対に人間らしさを排除した製品を求める場合の、素材マップとして本研究の知見が使えるのではと考えています。

今後は新たに世の中に現れるテクノロジ群を、どのように使ったり組み合わせれば、所望の触感や身体感覚、さらには「感じられる世界」をもデザインできるのかを追求したいと考えています。

例えば、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)のめざしているデジタルツインコンピューティングが実現して、他人や人間以外の生き物が感じている世界をシミュレートできるようになれば、私たちがその人や生き物の世界を追体験できるかもしれませんし、大容量・高速通信の実現により、地球の裏側や月で起こる出来事をリアルタイムに体験できたりするかもしれません。つまり新しいテクノロジにより、新たな身体感覚や新しい世界体験の実現が期待できます。そのときに大事なのは、人が自律的に触りたい触感や、なりたい身体、浸りたい世界を選択できることです。そのため私は、触感や身体感覚、「感じられる世界」などが体系的に記述されたレシピブックを基に、誰でも簡単にデザインできる未来をつくりたいと考えています。

「感じられる世界」について補足すると、私たちが見ている世界や感じている世界は私たちの体の形状や機能に合わせて変化します。例えば、新しいテクノロジによって、自分の体に羽が生えたとします。そうすると、今まで気にもとめてこなかった高い位置の看板や屋根などが、自分の足場になる場所や、避けるべき場所に見えてきたり、今まで気にしていた急な坂道や階段などを意識しなくなったりするでしょう。

このように自分の体が変わることで、世界との相互作用が変わり、その結果世界の感じ方が大きく変化します。このような身体機能と結びついた新たな世界を生み出し続けているのが、ビデオゲームです。あるビデオゲームで、天井を自在に通り抜ける能力があります。面白いことに、このビデオゲームを経験した人たちの中には現実世界でふとベランダに出て上の階の天井を見たときに「あ、ここ通れるな」と、これまで意識しなかった天井に新たな意味を見出してしまうことがあります。このケースに限らず世の中にあるたくさんのビデオゲームは、非常に多様かつ自由なとらえ方で仮想世界をつくり出しています。

これらの世界を構成する要素を理解し、体系化できれば、将来的に浸りたい世界をデザインする際にも有用だと考えており、同研究グループのメンバや大阪芸術大学などの方々も巻き込んで、ビデオゲームにおけるプレイヤ体験の研究も始めています。特に、そのグループの丸谷和史主幹研究員と着想した、ビデオゲームのリメイク作品の分析で具体的な成果が出始めています(8)(9)。リメイク作品はオリジナル作品がつくり出す世界を、より現代的なテクノロジによって再構成したものです。

実存するビデオゲームのリメイク作品に関するアンケートを調査した結果、自分が主人公に深く自己投影できることや、現実世界での行動結果をシミュレーションできることなどが、ビデオゲームの生み出す世界の重要な軸になることが分かってきました。今後は、これらの軸を体系化し、マップにすることで所望する世界をつくり上げるためのレシピブックを実現したいと考えています。

研究上の課題として、私の研究は「誰でも理解可能な知識体系をつくる」ことが目標のため、直感的に理解可能なマップをどうつくるかが大きな課題だと感じています。図1では触覚体験を2次元マップで図示していますが、実際には人間の触覚体験はもう少し多次元的なものです。しかし多次元空間を人間が直観的に理解することは難しいので、人間が理解可能なエッセンスは何かを見極めて、単純化することが必要だと考えています。

■若き研究者の方、学生、ビジネスパートナーへメッセージをお願いします。

私のみでできること、また私の分野のみでできることには限界があるので、できれば私の知らないことに取り組んでいる方々と一緒に仕事をしたいと考えています。自分が所属する分野や周辺分野だけを見ていると考え方も凝り固まりますし、自分のスキルセットで対処しようのない問題の解決を保留してしまう可能性もあります。冒頭で掲げたデザイン科学の考えが独りよがりにならないように、皆さんの力をお借りしていろいろな分野へと発展させていき、思いもよらなかったような応用先に結び付けられたらと思っています。

学生の皆さんにとっても、自分の専門分野のみでなく、いろいろな分野に触れることは、有用な姿勢だと思っています。私も日本民俗学会やいろいろな研究会に参加したり、さまざまな分野の論文や本を読んだりしましたが、ほかの分野に踏み込むと、視野が広がるのを実感します。ある意味、知識という新しい体を手に入れたことで、見えている世界が変わったともいえます。見えている世界が広がれば、自分にしかできないユニークな研究ができるわけで、ほかの研究者にはない自分だけの強みを手に入れることにつながるのではと思います。

■参考文献

(1) T. Yokosaka, S. Kuroki, J. Watanabe, and S. Nishida: “Linkage between free exploratory movements and subjective tactile ratings,” IEEE Transactions on Haptics, Vol.10, No.2, pp.217-225, 2017.

(2) T. Yokosaka, S. Kuroki, and S. Nishida: “Describing the sensation of the 'velvet hand illusion' in terms of common materials,” IEEE Transactions on Haptics, Vol.14, No.3, pp.680-685, 2021.

(3) https://journal.ntt.co.jp/article/14487

(4) T. Yokosaka: “Textural 'Marriage': Tactile Pairing Principles for Everyday Materials,” IEEE Haptics Symposium 2024,Long Beach,U.S.A, April 2024.

(5) T. Yokosaka, R. Sumida, T. Ohtani, and K. Maruya: “Aesthetic and affective dimensions explaining variation in tactile perception of periodic patterns,” Eurohaptics 2024, Paris, France, June 2024.

(6) https://illusion-forum.ilab.ntt.co.jp/

(7) T. Yokosaka, Y. Sato, and K. Kodaka: “Tactile properties of everyday materials for inducing a body illusion ,“ Eurohaptics 2024, Paris, France, June 2024.

(8) T. Yokosaka, K. Miura, Y. Isogaya, T. Ohtani, and K. Maruya: “Factors of player experience in describing the relationship between remade and original works,” 2024 IEEE Conference on Games (CoG), pp. 1-4, Milan, Italy, Aug. 2024. doi: 10.1109/CoG60054.2024.10645618.

(9) 丸谷・横坂・磯谷・大谷: “ゲームのリメイク作品に対する評価を決定づける体験要素, ” エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2024論文集,pp.255-260, 2024.