2025年5月号

特集

IOWN実用化に向けたネットワーク技術開発の取り組み

- APN

- ネットワークサービス基盤

- アクセスネットワーク基盤

IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想では、光を中心とした革新的な技術を活用した高速大容量通信、膨大な計算リソース等を提供可能なネットワーク・情報通信基盤の実現をめざしています。NTTネットワークイノベーションセンタは、IOWN構想の具現化と社会実装に向け、インフラ、アクセスネットワーク、コアネットワーク、ネットワークサービス、そしてオペレーションとネットワーク全体の社会実装に取り組んでいます。本稿では、NTTネットワークイノベーションセンタの取り組み概要について述べます。

岩佐 絵里子(いわさ えりこ)/渡辺 裕太(わたなべ ゆうた)

松井 健一(まつい けんいち)

NTTネットワークイノベーションセンタ

IOWN実用化に向けたNTTネットワークイノベーションセンタの取り組み

IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想では、光を中心とした革新的な技術を活用した高速大容量通信、膨大な計算リソース等を提供可能なネットワーク・情報通信基盤の実現をめざしています。NTTネットワークイノベーションセンタは、IOWN構想の具現化と社会実装に向け、インフラ、アクセスネットワーク、コアネットワーク、ネットワークサービス、そしてオペレーションといったネットワーク全体の社会実装に取り組んでいます。

ネットワーク系のR&Dを取り巻く環境は、AI(人工知能)進展等に伴い流通するトラフィックの増加、災害の頻発化・激甚化、カーボンニュートラル・環境への関心の高まり、といった継続的なトレンドに加えて、通信インフラに対するサイバー攻撃・障害による国民生活や社会活動への影響度の拡大、モバイル事業に代表されるネットワーク品質競争激化、生成AIに代表されるAI・デジタル技術の革新など、大きく変化しています。このような変化をふまえ、NTTネットワークイノベーションセンタでは、エンド・ツー・エンド(E2E)での光波長パスを提供するオールフォトニクス・ネットワーク(APN)の早期実用化加速、サステナビリティ向上に向けたネットワークサービス基盤の高度化、ネットワーク運用における自律化推進とAI技術適用範囲の拡大、アクセスネットワーク基盤の高度化と運用スマート化に取り組んでいます。

APNの早期実用化加速に向けた取り組み

APNはIOWNを構成する主要な技術分野の1つで、端末からネットワークまで、すべてにフォトニクス(光)ベースの技術を導入し、E2Eでの光波長パスを提供する波長ネットワークにより、圧倒的な低消費電力、高速大容量、低遅延伝送の実現をめざします。IOWN構想の中でも先行したサービス化が推進されており、2023年にAPN IOWN1.0として商用サービスが開始されています。

NTTネットワークイノベーションセンタでは、より高速・大容量な通信性能、低遅延、高セキュリティ、かつ低消費電力をめざしたシステム開発を通じて、APNのさらなる発展を支えています。具体的には、大幅な電力効率の向上と伝送容量の拡大を実現する、1波長当り1Tbit/s級の光信号伝送が可能なAPNノードの開発、E2Eでの通信遅延をマネジメントし、さまざまな信号の低遅延収容や遅延制御高度化を可能とする遅延マネージドネットワークシステム、オープン光トランスポート装置に耐量子計算機暗号機能を統合し、拠点間を光伝送のまま、かつセキュアに接続する、セキュア光トランスポートシステム等のプロダクト開発を進めています。また、光パスを提供する際に、専用線のように光パスを張った状態をキープする形態ではコスト負担が大きく、利用開始時には光パス開通のための設定や設計の時間がかかります。そこで、光パスを柔軟に制御するオンデマンド化が必要となり、APN統合管理や自動化・オンデマンド化により、保守運用コストを抑制するAPNコントローラのプロダクト開発も進めています。

本稿では、1波長当り1Tbit/s級の光信号伝送が可能なAPNノードと、APN統合管理や自動化・オンデマンド化を実現するAPNコントローラについて紹介します。

1Tbit/s級の光信号伝送が可能なAPNノード

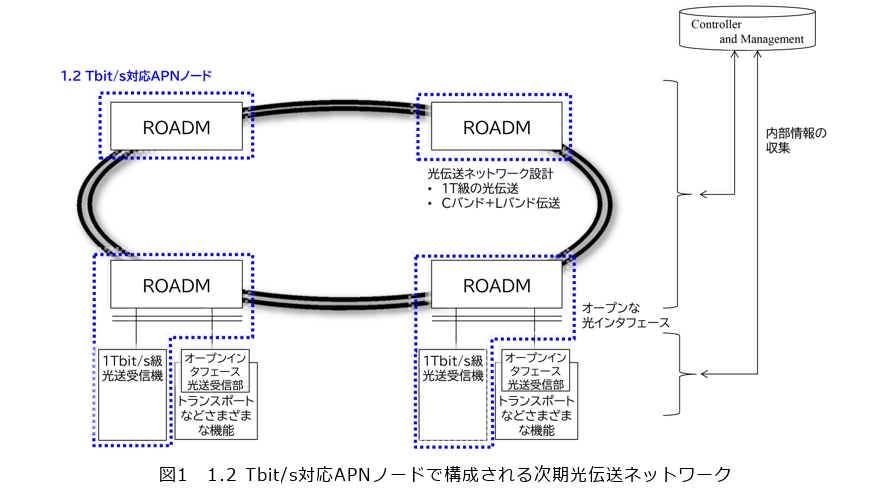

1Tbit/s級の光信号伝送が可能なAPNノードでは、最先端の光通信デバイスや最新技術を採用することで伝送容量を拡大する一方で、ROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)機能部と光送受信機をオープンな光インタフェースで分離し、光‐電気変換を削減することによるシステム消費電力の大幅削減をめざすシステムの構成方法を採用しています(図1)。

具体的には、高密度波長多重技術(DWDM)とデジタルコヒーレント技術を基盤とし、1波長当り約1Tbit/sの光信号を多重することで、伝送容量を拡大します。さらに、ROADM機能と光送受信機能を分離し、オープンな光インタフェースを規定することで、さまざまな光送受信機を用いて遠隔地を光信号のまま接続することが可能になります。本APNノードでは、世界最先端のデジタル信号処理プロセッサ(DSP)を採用し、光信号の変調レートの高速化と多値度の向上を図ります。その結果、長距離では800Gbit/s、短距離では1.2Tbit/sの伝送容量を達成できます。さらに、光雑音や光信号の歪みをコントロールすることで、高速な光信号を安定的に伝送できる設計になっています。従来のネットワークでは利用できなかったCバンドとLバンドの両方に対応する光設計・システム設計を行うことにより、伝送容量を倍増させます。また、Open ROADMMSAとOpen ZR+MSAの標準を採用することで、マルチベンダ環境での相互運用性を向上させ、光インタフェースのオープン化を実現します。

APN統合管理や自動化・オンデマンド化を実現するAPNコントローラ

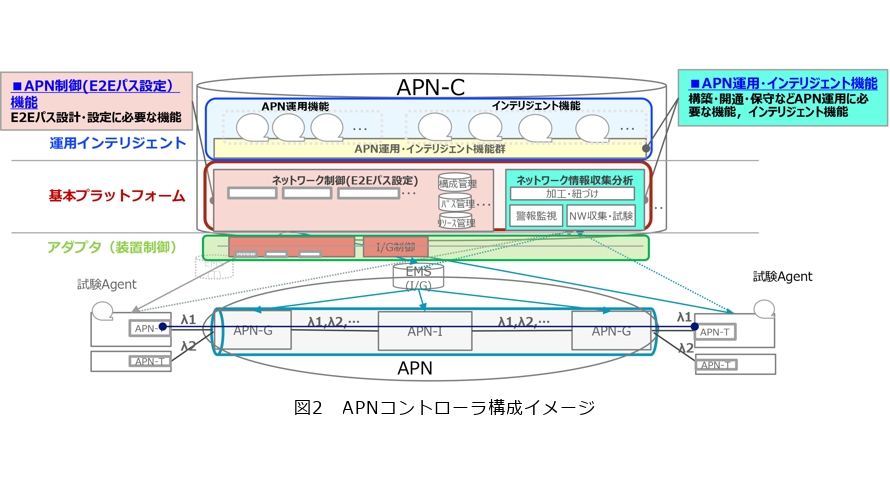

APNコントローラは、マルチベンダ環境においてE2Eの光パス設定と保守を行うための機能を提供します。APNコントローラは、APN制御(E2Eパス設定)機能とAPN運用・インテリジェント機能で構成されます(1)(図2)。APN制御機能は、マルチベンダ環境でE2Eのパス設計と設定を実現し、中継伝送装置(APN-I/G)とトランシーバ(APN-T)をシームレスに制御します。APN運用・インテリジェント機能は、E2Eパスの情報収集や警報監視を行い、光レイヤとサービスレイヤをまたぐネットワーク情報の可視化やパフォーマンスモニタリング(PM)を活用して、障害を未然に防止する機能を提供します。

APNコントローラは基本プラットフォーム、アダプタ(装置制御)、運用インテリジェントの3層で構成され、ネットワーク制御と情報収集分析、設定パラメータや制御シナリオの調整、一元的なネットワーク情報の収集と分析を行います。これにより、マルチベンダ環境での効率的なパス設定と保守が可能になります。

サステナビリティ向上に向けたネットワークサービス基盤の高度化の取り組み

6G(第6世代移動通信システム)/IOWNの時代では、多様なアクセス形態を意識させずシームレスにE2Eで高機能通信を提供することがとても重要となります。NTTネットワークイノベーションセンタは、IOWNにおいて場所・利用形態を問わずさまざまなユーザ要望にこたえる高品質・高機能な通信を提供するために、移動網と固定網を融合させた制御・管理の高度化、XR(Extended Reality)・メタバースを支えるネットワーク付加価値、システムの省電力化・セキュリティ付加価値を提供する技術開発を推進しています。具体的には、アクセスネットワークやデータセンタネットワーク等の複数のネットワークドメインをまたがる信頼性・通信品質の確保を可能とするリライアブル制御プラガブルネットワーク連携基盤、メタバースサービス向けコミュニケーション基盤、電力観点での負荷配置・基盤設定の最適化制御やアクセラレータやCPUの省電力機構等を効果的に活用し省電力化を実現するサーバ省電力化技術、複雑かつ変動する利用環境や要件に追従・先回りした無線通信環境を実現するマルチ無線プロアクティブ制御技術等のプロダクト開発を推進しています。

本稿では、複数のネットワークドメインをまたがる信頼性・通信品質の確保を可能とするリライアブル制御プラガブルネットワーク連携基盤、電力観点での負荷配置・基盤設定の最適化制御によるサーバ基盤の省電力化について紹介します。

ネットワークドメインをまたがる信頼性・通信品質の確保を可能とするリライアブル制御プラガブルネットワーク連携基盤

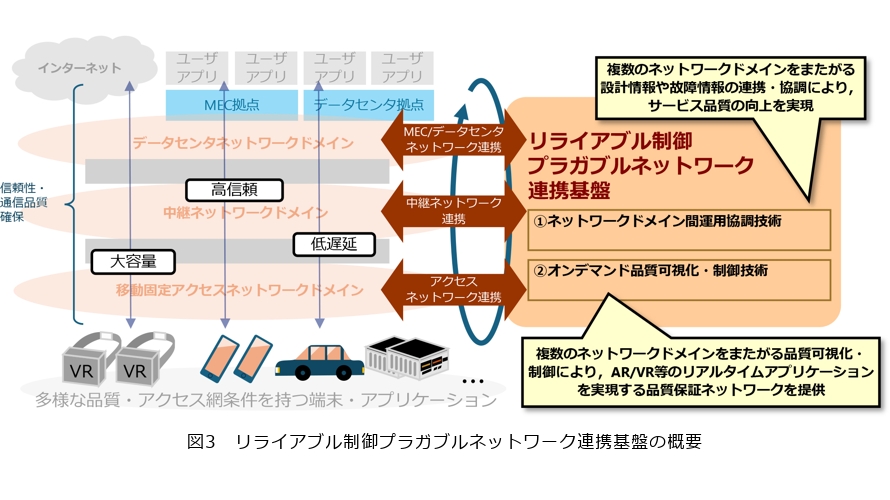

社会インフラにおける通信キャリアの役割が拡大する中で、アクセスネットワークやデータセンタネットワーク等の複数のネットワークドメインをまたいで俯瞰的に信頼性・品質を確保する仕組みが求められています。また、通信キャリアの提供するMEC(Multi-access Edge Computing)やデータセンタを活用したAR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)等の新しいユースケースが広がり、移動アクセス・固定アクセスから適切なアクセス手段を選択することも求められています。信頼性と通信品質を確保するためには、複数ネットワークドメインをまたがる影響を伴う故障からの迅速な復旧と、E2Eでのサービス品質保証に向けたネットワークドメインをまたがるリソース管理・品質可視化が重要です。

これらの要件を満たし、複数のネットワークドメインをまたがる信頼性・通信品質の確保を可能とするために、リライアブル制御プラガブルネットワーク連携基盤を提供します(2)(図3)。

リライアブル制御プラガブルネットワーク連携基盤はネットワークドメイン間運用協調技術、オンデマンド品質可視化・制御技術で構成されます。ネットワークドメイン間運用協調技術は、複数のネットワークドメインをまたがる設定・運用を協調させて早期の故障復旧を可能とする技術です。複数のネットワークドメインに影響する故障発生時に、ドメイン横断でアラートを分析し被疑事象を推定することで、復旧対処までの時間を短縮するドメイン間被疑事象推定機能や、移動と固定のアクセス手段によらず必要な通信制御ポリシーを一元的に管理し、ネットワーク提供リードタイムを削減するドメイン間ポリシー情報連携機能を提供します。オンデマンド品質可視化・制御技術は、ドメインをまたがるユーザ通信の品質保証を可能にする技術です。ユーザが要望する通信品質要件に応じて、ネットワーク監視や品質監視対象の変更を動的に行い、端末・サーバ・アプリケーションの構成の変化に追従するオンデマンド品質監視機能や、各ドメインから取得した品質メトリクスに基づく品質劣化推定・回復措置のリコメンデーションを行うドメイン間品質判定連携機能、アクセスネットワークの品質制御能力を活用した品質確保のための制御を適用するアクセス品質制御機能を提供します。

電力観点での負荷配置/基盤設定の最適化制御によるサーバ基盤の省電力化

IPトラフィックが指数関数的に増加する中、そのトラフィック・データ処理によって消費される電力増加が大きな課題になっています。特にAIや機械学習の需要が急激に高まっており、それらを稼動させるサーバ群の省電力化は急務です。

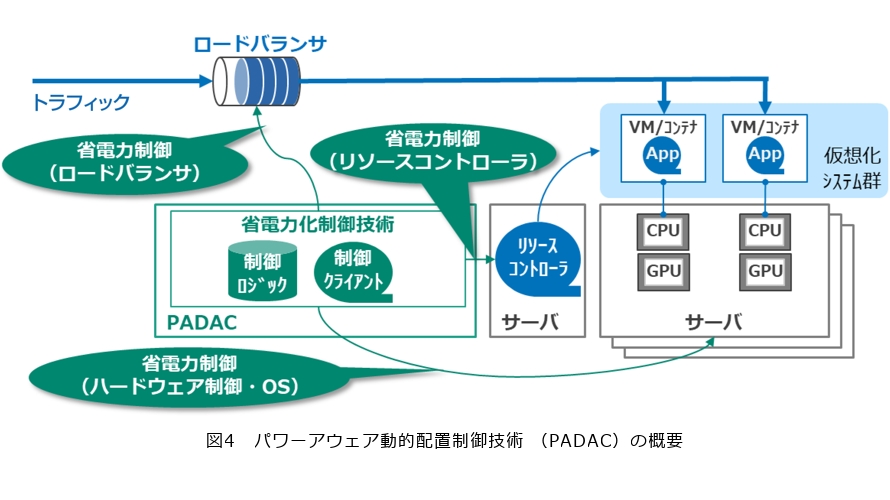

IOWNにおいては分散配置されたCPUやGPU等の計算デバイスを光回線によって柔軟に組合せ可能なディスアグリゲーテッドコンピュータが提唱されています。デバイスの組合せパターンが極めて膨大となるディスアグリゲーテッドコンピュータにおいて、制御下にあるデバイスを電力効率の高い状態へ誘導し、高効率なデバイスを選んでリクエストを処理させるのが、サーバ基盤の省電力化技術であるパワーアウェア動的配置制御技術(PADAC)です(図4)。

PADACはソフトウェアベースの制御技術として実装することで、既存のアプリケーションを改造することなく、低コストで導入可能である点が特長です。PADACの要素技術の1つであるCPU省電力制御技術では、CPUの省電力機能である、アイドル時の省電力機能C-stateと動作クロックと電圧の制御機能P-state 活用し、Sleep状態(C-state)のCPUコアを増やすためのプロセス配置(Sleepコアの増加)と、Sleep状態が解除されにくいプロセス配置(Sleep解除の防止)を実行し、アプリケーションの性能を可能な限り維持しながら消費電力を削減する制御技術を提案しています。PADACは、仮想化システム群をKubernetesやOpenStackなどのリソースコントローラにより制御し、複数サーバの環境で高い省電力効果を発揮します。

ネットワーク運用における自律化推進とAI技術適用範囲の拡大の取り組み

ネットワーク障害のもたらす社会影響が拡大している今日、ネットワークの運用はますます重要性を増しています。しかし、多様化・複雑化が進むネットワークをすべて人手で運用することには限界があります。そこで、NTTネットワークイノベーションセンタでは、AI技術を活用することで、人が行っているアラームの分析や故障個所の特定などの業務プロセスを自動化し、新たな装置の追加やネットワーク構成の変更といったさまざまな環境変化に自律的に対応することをめざしています。これにより、災害や障害が発生した際にも、AIが自律的に最適な状態へと早期に回復するようになり、社会課題の解決にもつながります。本稿では、ゼロタッチオペレーションを実現する保全系AI技術について紹介します。

ゼロタッチオペレーションを実現する保全系AI技術

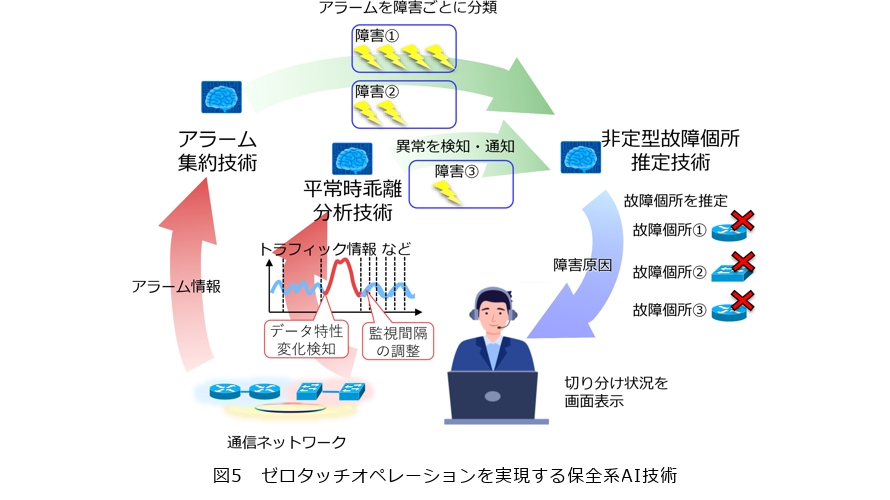

故障対応業務のゼロタッチオペレーションには、アラーム相関分析や故障原因分析などの複雑な工程を保守者に代わり遂行するAI技術が必要です。このとき、故障対応業務のミスによる社会的な影響を最小限にできる高精度なAI技術の確立が重要です。これらの要件を満たし故障対応業務を全自動化するゼロタッチオペレーションの実現に向けて、保守者のノウハウを取り入れた高精度な保全系AI技術を研究開発しています(3)(図5)。

具体的には、大量の装置ログや各種メトリクスを分析することで、アラーム化されていない特異事象の早期検知を実現するNW-AI(平常時乖離分析機能)、大量のアラームを故障ごとに分類・集約することで分析を容易化し故障対応の迅速化や故障の見落とし防止を実現するNW-AI(アラーム集約機能)、故障個所を推定・提示することで保守者の判断・措置の迅速化を実現するNW-AI(非定型故障個所推定機能)と、それら各NW-AI 連携を実現するNW-AI 携シナリオ管理機能の開発を進めています。また、AIの誤りを検知し、保守者と同等の視点で出力の妥当性を検証・判断するAIOps-GW技術や、環境変化によるAIの精度劣化に対して、AI自身が再学習を行うことで精度を維持する半自律的再学習技術についても検討を進めています。

本技術をキャリアネットワークやクラウドのデータセンタ内ネットワークの監視業務自動化に適用することで、ネットワーク運用の効率化と信頼性向上を実現します。

アクセスネットワーク基盤の高度化と運用スマート化の取り組み

前述のAPN実用化に向けた取り組みに合わせて、足回りとなるアクセスネットワーク基盤の構築・運用・維持管理のスマート化が求められています。NTTネットワークイノベーションセンタでは、アクセスネットワーク基盤の強靭化・カバレッジ拡大のための高速大容量化、所外系電気通信設備の保守・点検業務のスマート化や、新工法・新技術によるさらなる作業効率化・安全作業に貢献する技術開発を推進しています。

具体的には、データトラフィック量の増加課題への対応、設備構築コストの削減を実現する、空間分割多重技術を活用した多心光ファイバケーブルの技術開発、所外系電気通信設備工事を抜本的に改革し、施工自動化・省力化による人力施工の負担軽減に貢献するスマートエンジニアリング技術開発、および点群・画像データを使った所外系電気通信設備の維持管理業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する技術開発に取り組んでいます。

本稿では、スマートエンジニアリング技術の1つとして、地際補強工法・新素材電柱について紹介します。

スマートエンジニアリング技術(地際補強工法・新素材電柱)

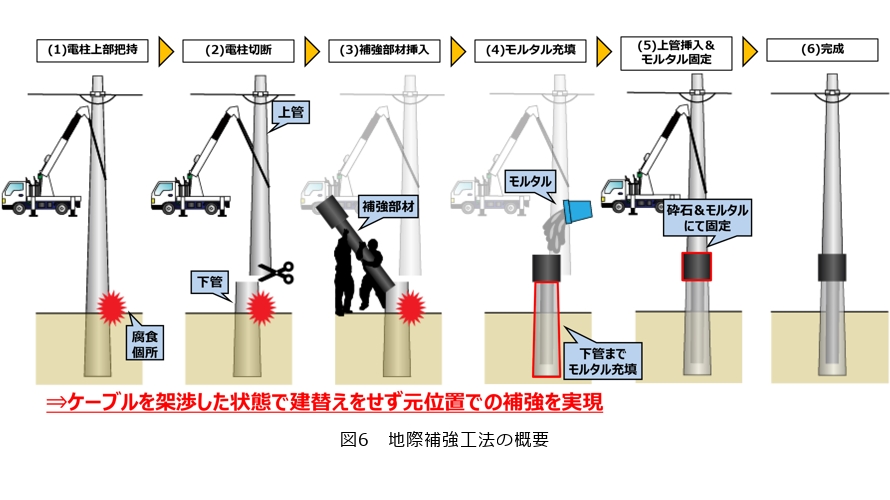

少子高齢化に伴いインフラ設備の点検・工事に携わる工事従事者が減少しています。しかし、電柱設備の総量は変わらず老朽化も進むため、安全性を担保しつつ省力的な電柱工事を実現する技術が必要となります。そこで、腐食した鋼管柱の更改工事において、ケーブル等を架渉したまま建替えをせずに元位置で補強を完結する地際補強工法(図6)の確立や、重機が使用できない狭隘地などにおいて電柱の人力施工の作業負担を軽減するため、既存の電柱素材より軽量な新素材電柱の開発を行いました。

具体的には、地際補強工法では、健全な鋼管柱と同等以上の強度を担保する補強部材の確立、安全作業を可能とする電柱把持工具を用いた工法の開発、新素材電柱では、コンクリートや鉄鋼とは異なる新しい素材を活用しつつ、積層構造における材料の巻き角度や断面形状を最適化させることで、軽量でありながら鋼管柱と同等以上の強度を実現する構造の開発を進めてきました。これらの技術確立により、電柱工事の省力化、安全性向上を実現するとともに、災害時の早期復旧にも貢献します。

おわりに

NTTネットワークイノベーションセンタは、ネットワーク領域のIOWNの具現化・実用化を担う組織として、引き続きグローバルな市場・トレンドを見据えつつ、中長期的な視点で技術をとらえ技術開発に取り組んでいきます。

■参考文献

(1) https://www.rd.ntt/iown_tech/post_69.html

(2) https://www.rd.ntt/iown_tech/post_74.html

(3) https://www.rd.ntt/research/NIC0010.html

(左から)渡辺 裕太/岩佐 絵里子/松井 健一

NTTネットワークイノベーションセンタの取り組み概要とIOWN具現化に向けた進化をご覧ください。