2025年7月号

特集1

「睡眠後進国 日本」の課題解決をめざす、NTT東日本グループが取り組むスリープテック事業

- スリープテック

- アパレル

- 大阪・関西万博

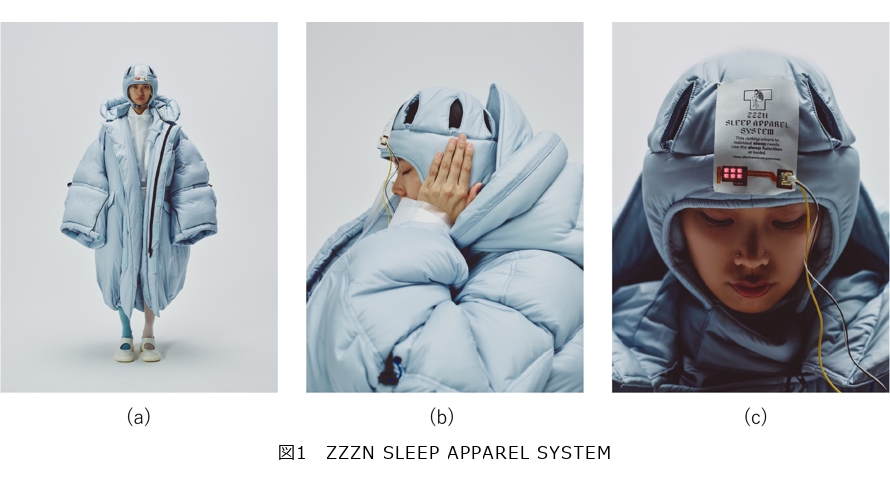

NTT DXパートナー ソリューション事業部のスリープテックチームは睡眠研究の第一人者らをパートナーに迎え、医学的でスマートな解決策を提供し、日本、そして世界の睡眠課題の解決をめざしています。本稿では経済産業省が進めるPHR(Personal Health Record:健康医療情報)を活用した未来のユースケース創出プロジェクトに採択された「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」をはじめとするNTT DXパートナーのスリープテックソリューションを紹介します。

川邊 実穂(かわべ みほ)/中村 元(なかむら つかさ)

梅田 貴大(うめだ たかひろ)

NTT DXパートナー

NTT DXパートナーが取り組むスリープテックについて

NTT東日本グループがスリープテック事業を立ち上げたのは2020年のことです。良質な睡眠は心身の健康維持・増進に不可欠であるとともに、日中の生産性向上や生活の質向上にも直結します。当時から日本人の睡眠時間は、先進国を中心とした世界33カ国の中で最下位といわれており、日本全体が抱える課題として着目したのが始まりでした。

当時から5年が経過した現在でも、日本人はいまだに十分な睡眠時間を得られているとはいえません。経済産業省が発表したデータによると、睡眠休養が十分でないことによる経済損失は、1人当り年間約33万円ともいわれています(1)。これはアルコール摂取による損失コストよりも大きいとされています。

こうした課題に対してNTT DXパートナーでは「睡眠×テクノロジ」を掛け合わせてさまざまなソリューションを展開しています。その一環として経済産業省が進めるPHR(Personal Health Record:健康医療情報)*1を活用した未来のユースケース創出プロジェクトとして開発されたのが「未来の睡眠」をテーマにしたプロジェクト「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」です(図1(a))。

*1 PHR:個人の健康医療情報のこと。日常生活の中で計測または記録するライフログ(カロリー、歩数等)やバイタルデータ・健康診断結果などを指します。

「持ち運べる睡眠」で気軽に“分眠”を実現

「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」のテーマは「持ち運べる睡眠」です。情報技術の進歩により24時間365日オンラインでつながるのが当たり前となった現代において、心と身体が「オフライン」になれる時間の減少に着目しました。ここで言う「オフライン」とは「情報社会との断絶による新たな休息のかたち」のことであり、これをコンセプトとし、身体に1番近い“衣服”から分眠*2を促すシステムになっています。

「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」は、指輪型デバイス「SOXAI」で取得したユーザの自律神経バランス、ストレス値、心拍数といったバイタルデータと連動しています。日々の健康データから最適なタイミングで機能が作動し、20分程度の分眠とその後の起床をサポートします。

例えば、「SOXAI」リングで取得したバイタルデータの結果、ストレス値が高い状態だったとしましょう。するとウェアに内蔵された音響設備と照明設備が動作を開始します。まず音響ではヘッドピースに内蔵されたヘッドホンから、ニューロミュージック*3で入眠しやすい周波数帯域の音楽が流れます。音楽は2段階形式となっており、自律神経のバランスから最適な周波数帯の楽曲を選択します。高い密着性能で外界の喧騒を遮断し、睡眠に没入できるオーディオをダイレクトに届け、睡眠へと導きます(図1(b))。

さらに入眠を促進するのが照明設備です。ヘッドピースには入眠時に最適な夕焼けの色に近い赤色灯照明が具備され、バイタルデータを基にチューニングされた明滅リズムを、目を閉じた瞼の裏から感じ取ることができます(図1(c))。心地良い入眠にあたっては音楽、そして照明だけでなく、最適な温度や体勢の調整も欠かせません。そのため衣服自体にも細部までこだわりを持たせました。

デザインでは、日本で古来から愛用されてきた防寒着「夜着」に着想を得て、袖や裾のドローコード、袖口タブから圧着感を調整可能に。個人に合った寝やすさを体感できます。さらにコートの中綿には、遠赤外線の効果であたたかさをキープできる高機能素材である光電子®繊維を採用したことで、見た目以上に軽い着用感を実現しただけでなく、着用者の体温を利用して内部温度を快適に保つ仕様としました。

ほかにも着脱型エアパックを装着することで首元を支え、分眠中の安定感を向上させています。

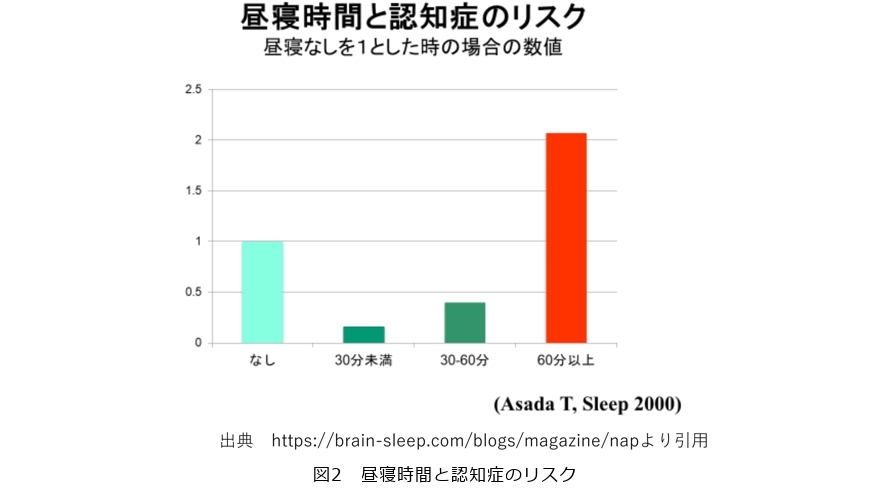

分眠そのものはメリットが大きいという事実がありますが、長ければいいというものではありません。「30分未満の仮眠」をする人は「仮眠の習慣がない」人に比べて、認知症発症率が約6分の1になるほか、糖尿病の発症リスクが低減するといった結果も出ている一方で、1時間以上仮眠をする人は、仮眠の習慣がない人に比べて認知症の発症率が2倍も高いという研究結果があります(図2)。

そのため、「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」では分眠からのスムーズな目覚めをサポートする機能を具備しています。スマートリングによって入眠が確認され、約20分が経過すると、心地良く目覚めるための楽曲と、覚醒を促す青色照明が起動します。ゆるやかにオフラインからオンラインへ、日常へと戻ることができる設計となっています。

「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」はリリース直後から大きな反響を集め、国内外問わず注目されています。さらには、2025年4月にイタリア・ミラノで開催された世界最大級のデザインの祭典「ミラノサローネ2025」にも出展し、その一環として実施された「Fuorisalone Award 2025」において、TECH(テクノロジ)カテゴリ Special Mention(特別賞)Top 10に選出されました。本アワードは、イノベーションとデザインの融合をテーマに、もっとも革新的で影響力のある展示やプロダクトに贈られるものです。「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」は、最先端のテクノロジとウェアラブルデザインを融合させた、次世代の「眠りの体験」を提案するプロダクトとして高い評価を受け、LEXUSやGoogleといった世界的ブランドと肩を並べるかたちでの選出となりました。

時を問わず、場所を問わず、眠りたいときに眠ることができる新たな睡眠のかたちは、2025年の大阪・関西万博での体験展示だけでなく、NTT東日本グループ施設内および関連施設などでの展示を予定しています。今後も関心のある企業などとコラボレーションを実現し、商用化をめざしています。

*2 分眠:1日の睡眠を一度にまとめて取るのではなく、複数回に分けて取る方法。

*3 ニューロミュージック:「脳波のある帯域を増強・減衰するためにデザインされた音楽」であり、聴取することで、脳波への影響が科学的に実証された音楽。人間の精神・身体に影響することを目的に作曲され、「集中」「リラックス」などの効用があります。

スリープテック事業の3本の柱

NTT DXパートナーでは「ZZZN SLEEP APPAREL SYSTEM」だけでなく、NTT東日本グループならではのさまざまな睡眠×テクノロジで新たなソリューションを社内外に展開しています。以降ではその3本の柱について紹介します。

睡眠市場参入コンサルティング

睡眠は年齢・性別を問わずすべての人に関連しており、その規模の大きさから、睡眠サポート関連のヘルスケア国内市場は2030年に2100億円相当になるともいわれています(2)。

そうした動向をとらえ、睡眠市場に参入したいという意向を持ちながらも、商品のエビデンス検証やソリューション開発のノウハウを持っていないという企業が多くいらっしゃいます。そこでNTT DXパートナーでは製品開発から睡眠効果検証、プロモーションまでを一気通貫で伴走支援しています。

■事例:製品開発支援の実例「快眠のための家」

2023年から実証を開始した株式会社長谷工コーポレーションが手掛ける「快眠のための家」において、NTT DXパートナーはスリープテックを活用したサーカディアンリズム*4の最適化をかなえるIoT(Internet of Things)アルゴリズムを開発しました。

具体的には、睡眠時の生体データを株式会社ブレインスリープによる睡眠計測デバイス「ブレインスリープ コイン」を用いて取得し、スマートホームシステムと連携しました。利用者の睡眠状態に合わせてエアコン・カーテン・照明・ディフューザー・オーディオが自動的に連動することで、入眠から目覚めまで、居住者のライフスタイルに合わせた良質な睡眠を促す環境を実現しました。

実証の結果、最高の睡眠環境を構築した「快眠のための家」のほうが、睡眠の第一周期(黄金の90分)において、もっとも深いノンレム睡眠ステージ(S3)の割合が高く、また、熟睡度を表すデルタ波が多くなったことから、睡眠の質の向上が示唆されました。

*4 サーカディアンリズム:約24時間周期の体内時計で、生物細胞が潜在的に兼ね備えたリズムの現象をいいます。

■事例:睡眠効果検証支援の実例「おやすみ書店 みみみん」

2024年12月にリリースされた音声だけの絵本「おやすみ書店 みみみん」(図3)では子どもの寝かしつけの課題解決に向け、日本出版販売株式会社、日本テレビホールディングス株式会社、株式会社ブレインスリープの4社でサービスをリリースしました。

声の5要素(強弱・抑揚・高低・間・音色)を定量的に分析し、複数の朗読パターンを用いて客観指標を用いた検証を行い、睡眠を促す最適な朗読パターンによる睡眠誘導メソッドを確立しました。その結果、「みみみん」を就寝前に聞くことで子どもの入眠時間が約7分短縮されることが示唆されました。

現在では子どもたちの寝かしつけに日々悩む保育園などと連携し、さらなるサービス向上をめざしています。

■事例:プロモーション支援「ZAKONE × ResMed いびきツアー」

2025年3月に世界睡眠デーに合わせて「ZAKONE × ResMed いびきツアー」(図4)のプロモーションイベントを開催しました。

レスメド株式会社は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)や慢性呼吸器疾患(COPDなど)の医療機器を製造・販売しています。

日本の睡眠時無呼吸症候群の潜在層は943万人(3)に及ぶともいわれ、啓発活動が急務とされていました。その状況を改善するプロモーション施策の実現にあたって相談をいただいたのが、NTT DXパートナーが運営するSleep Network Hub「ZAKONE」です。「ZAKONE」は2023年に立ち上がり、今では加盟企業200社を超える日本最大級の企業睡眠コミュニティです。「ZAKONE」に加盟する睡眠関連のサービサーと連携することで、お客さまが希望する内容に応じたソリューションの提案が可能となっています。

実際に、本イベントでは睡眠関連のアメニティグッズの提供やワークショップの企画などを通してツアー全体を運営させていただきました。本ツアーには23名のいびきに悩む参加者が集まり、大変好評なイベントとなりました。このようにお客さまごとの希望や課題に対して、柔軟にソリューションを提案、実現しています。

健康経営ソリューション

企業にとって、従業員の健康維保持・増進を行う、いわゆる「健康経営」施策は、生産性の向上、さらには企業イメージの向上につながります。そうした取り組みに必要な経費は単なる「コスト」ではなく、将来に向けた「投資」であるととらえる企業も増えてきています。

ただ、健康経営の取り組みとして、社員への運動推奨や喫煙者へのアプローチはしてきたものの、睡眠については知見やノウハウがない、施策が単発で終わってしまい定着しないという課題感を持つ企業が多いのも実状です。

そこで企業、そして従業員が一丸となって睡眠改善を行うために、社内認知や睡眠への関心の最大化、データに基づく最適な改善方法までをトータルで模索し、提供しています。

■専門家によるWebセミナーで社内機運醸成をサポート

「Health Pro Academy」という名称で企業の健康経営をサポートしています。睡眠に関する情報はWeb上に数多く存在していますが、中には古かったりエビデンスがなかったりする情報も含まれているため、「エビデンスのある最新情報」を社員、派遣社員、家族など企業が接している人々に伝えるという、睡眠課題に向き合うための根幹となる取り組みを伴走支援しています。年間12回にわたって医師や学者など各分野のプロフェッショナルを招いたWebセミナーを開催しています。また、単なるWebセミナーだけでなく、参加情報を収集し分析することで、参加率を高めるための参加者動線の分析から改善サポートまで実施しています。

■定性・定量の両面から睡眠の質を可視化し行動変容を促すコンテンツを提供する従業員向け睡眠改善プログラム

会社全体で取り組める、従業員の睡眠状況を定性・定量的な視点で分析し改善提案をする睡眠改善プログラムを提供しています。

スタンフォード大学 西野精治教授はじめ睡眠専門医が監修した独自設問による主観的計測の結果を、有職者1万人のデータと比較することで、個人および組織向けの睡眠状況・課題を提示します。そこから会社全体の課題分析や行うべき施策を提示し、さらに施策の効果をレポーティングすることで、従業員の睡眠状況向上をめざした質の高い改善へとつなげていきます。

必要に応じて、装着感の良い独自計測デバイス「ブレインスリープ コイン」で測定した客観的計測を組み合わせることで、より深度のある分析を行うことも可能となります。

■仮眠・休息室3.0 ZZZN NATURE

最新エビデンスとテクノロジを組み合わせることで、“誰もが使いたい”“効果が高い” 仮眠・休息空間をコーディネートしています。

実際に、2025年4月にオープンしたNTT東日本社員などを対象としたライブパフォーマンス向上空間「Wellness Lounge」(NTT東日本本社 低層棟)では、リラックス空間で効率的に休息をとることが可能な「KOKAGE」エリアの空間設計をプロデュースしました。五感からリラックスに導く空間設計をテクノロジを掛け合わせて実現しています。

視覚ではランドスキップ社のサイネージ窓に北海道釧路トドマツ原生林で撮影した独自の森林映像、嗅覚では日本かおり研究所とコラボし入眠の改善効果もみられた天然アロマオイルを噴霧、聴覚では脳波の特定の帯域を増強・減衰するためにデザインされたニューロミュージックをVIE株式会社と共同で制作し、NTT ソノリティの「耳スピ」デバイスを用いることで、より没入感ある体験を実現しています。味覚や触覚についても、カフェイン量をコントロールしリラックスを促す飲料や触り心地の良いソファなどを提供することで、これまでにない新しい仮眠、そして休息を堪能することが可能となっており、旧来型の仮眠室や休憩室よりも利用率の向上が期待できます。

睡眠データや睡眠エビデンスの活用

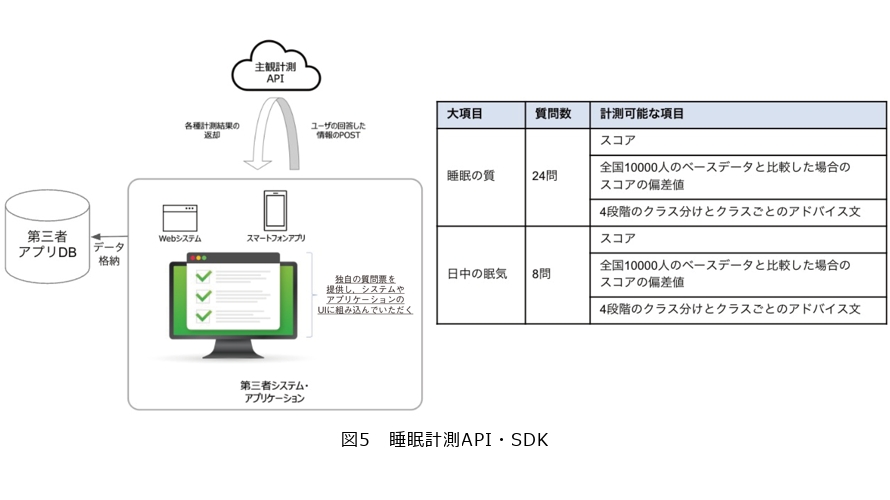

NTT DXパートナーでは、これまでの実証プロジェクトなどをとおして得た知見を基に、高精度かつ手軽な睡眠計測が可能なテクノロジを開発しています。このテクノロジを基に、アプリケーションのシステム開発者や研究者向けにAPI(Application Programming Interface)*5やSDK(Software Development Kit)*6連携を用いてノウハウをサービス化し、提供しています。睡眠に関する専門的知識は不要、かつ、低コストで既存アプリケーションやシステムに睡眠計測機能の実装が可能です。

*5 API:異なるアプリケーションやサービス間でデータや機能を連携するための仕組み。

*6 SDK:特定のシステムやプラットフォームでソフトウェアを開発するためのツール一式。

■睡眠計測API・SDKの開発と提供

アプリのエンドユーザの利用満足度向上を目的とし、既存のヘルスケアアプリケーションに対して、睡眠計測機能を実装しています。

客観的なデータについては、専用睡眠計測デバイスも含めてお客さまに提供可能なスキームを用いることで「睡眠ステージ」「中途覚醒などの各指標」「寝姿勢」の計測ができます。

主観評価についても、株式会社ブレインスリープと共同で開発した独自の質問票の内容とスコアロジックをAPI提供することで、エンドユーザは自身の睡眠の質を手軽に把握できるだけでなく、「睡眠の質」や「日中の眠気」において全国1万人のデータベースとの比較をとおして今後の改善の道筋を見ることができます(図5)。

■睡眠専門AI「nemuso」

生成AI(人工知能)の台頭によって、よりユーザに寄り添った回答パターンを開発できる時代に突入しました。当社でも、拡張検索生成技術(RAG)を活用し、ハルシネーションリスクを最大限に下げるため、国内外12名の睡眠専門家の知識を詰め込んだ睡眠テキスト本や、関連する論文などの情報を独自学習させたAI睡眠相談アルゴリズムを開発しています。睡眠研究は日進月歩で進んでいるからこそ、エビデンスのある正しい情報だけを回答するAIの開発によって、1人ひとりに最適なアドバイスの実施をめざしています。

■参考文献

(1) https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf

(2) https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=24093&la=ja

(3) DOI:10.1016/S2213-2600(19)30198-5

(左から)川邊 実穂/中村 元/梅田 貴大

今後も、NTT DXパートナーでは睡眠で悩む人をゼロにするべく、活動を続けます。ご興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。