2025年7月号

特集1

スマートフォンログから免疫力のセルフケアを実現する免疫力推定AI

- ヘルスケア

- 行動変容

- 免疫力

コロナ禍などを経て、免疫に対する人々の関心や意識が高まっています。免疫力を高めることの重要性は一般に知られていますが、免疫力は唾液や血液の検査により評価されるため、日常生活の中で免疫力を把握することは困難です。NTTドコモは、生活習慣と免疫力との関係に着目し、生活習慣を表現可能なスマートフォンログを用いた免疫力推定AI(人工知能)を開発しました。本技術により、日常的なスマートフォンの使用から免疫力の上昇・低下傾向を把握できるうえ、個人ごとに生活習慣の改善提案を免疫力推定AIが行うことで、免疫力のセルフケアに向けた行動変容につながることが期待されます。

小林 昌太(こばやし しょうた)/山内 隆史(やまうち たかふみ)

檜山 聡(ひやま さとし)

NTTドコモ

はじめに

NTTドコモグループは、誰もが健康維持・改善できる社会の実現に向け、ヘルスケア・メディカル領域の事業に注力しており、健康管理・健康増進を支援するサービスとして「dヘルスケア」や「健康マイレージ」を展開しています。NTTドコモでは、大規模な顧客基盤・顧客接点から取得できるスマートフォンログの解析により、ユーザの健康状態や疾患リスクを少ない負担で日常的に推定して健康行動へと自然に誘導する技術を構築し、サービスへ機能実装しています。これまでにもストレス推定、フレイル推定、血圧上昇習慣推定、脳の健康チェック(ヘルスチェックAI)といった、スマートフォンログから人々の健康状態を推定するAI(人工知能)を開発・展開しており、現在もさまざまな健康状態を推定し、健康行動につなげる技術の開発を進めています。

昨今のコロナ禍などを経て、世代を問わず、人々の間で、免疫力に対する関心や意識が高まっています(1)。新型コロナウイルス感染症においては、口腔内の粘膜免疫を増やすことが感染予防に寄与する可能性が示唆されており、ウイルスや細菌への感染対策に向け、日頃から自身の免疫力を高めることは重要であるといえます。しかし、免疫力を高めることの重要性は知られている一方で、免疫力は唾液や血液の検査により評価されるため、日常生活の中で免疫力を把握することは困難です。

そこでNTTドコモでは、免疫力と、日常の運動や睡眠といった生活習慣との関係や、気象情報との関連仮説に基づき、生活習慣を表現可能なスマートフォンログを用いた免疫力推定AI(以下、本AI)を開発しました。本AIにより、スマートフォンの日常使いから、ユーザの免疫力が上昇・低下傾向にあるかを把握できます。さらに免疫力の上昇に向けた生活習慣の改善提案を実施することで、免疫力のセルフケアに向けた行動変容をユーザに促すことが可能となります。

ここでは、本AIの概要、商用サービスへの機能実装について解説し、そのほかのヘルスチェックAIについても紹介します。

免疫力推定AIの概要

■着目した免疫力指標

コロナ禍を経ることで、感染症の罹患を未然に防ぐことが期待できるという観点で、免疫力が広く関心を得たといえます。このような、ウイルスや細菌などによる感染症を未然に防ぐ働きを持つ免疫力指標として、sIgA(secretory Immunoglobulin A:唾液中の分泌型免疫グロブリンA)があります。sIgAは、さまざまな病原体が体内に侵入することを防ぐ働きを持つ抗体であり、例えばsIgAの量が少なくなると、風邪の罹患リスクが高まることが、sIgAに着目した研究で示されています。

sIgAは唾液の検査による定量評価が可能であり、採血を伴う免疫検査に比べると、生体への侵襲性*1が少ないです。本AIの開発においては、免疫力指標を継続的に、複数回測定する必要がありますが、sIgA量の測定であれば、比較的容易に正解値を収集することが可能です。

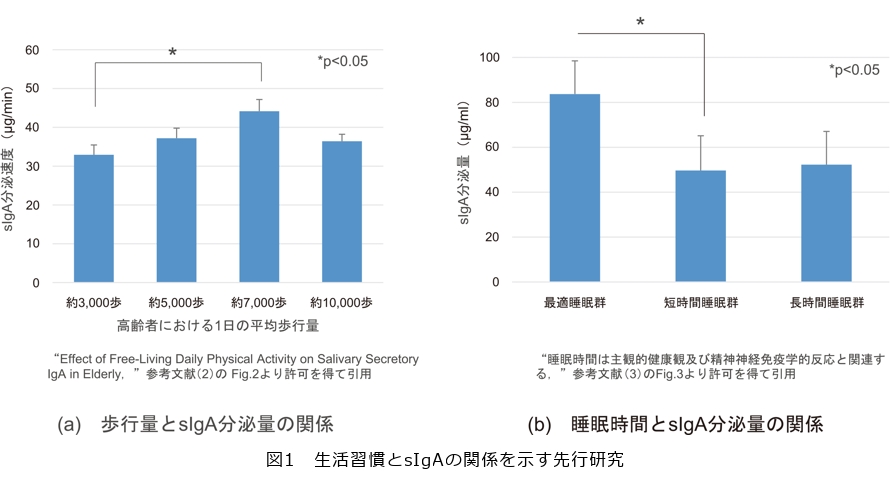

このsIgAについては、生活習慣とも密接な関係があることが報告されています。例えば、高齢者を1日の平均歩行量でグループ化し、sIgA分泌量との関係を示した研究(2)では、1日の平均歩行量が約7000歩のグループにおけるsIgA分泌量がもっとも多いことが示されています(図1(a))。また、睡眠時間とsIgA分泌量の関係を示した研究(3)では、睡眠時間が6〜8時間の最適睡眠群のsIgA分泌量は、5時間以下の短時間睡眠群、9時間以上の長時間睡眠群と比べ多いことが示されています(図1(b))。これらの研究により、平均歩行量や睡眠時間に応じてsIgA分泌量が変化することが分かります。

そのほかにも、気象条件との関連にも着目できます。特に、気象の変化による受動的なストレスにより、sIgA量が変化する可能性があると考えられます。

NTTドコモは、このsIgAの定量評価の容易性、また生活習慣や気象条件との関連に着目し、sIgA量を本AIの評価指標として採用しました。

*1 侵襲性:生体に変化をもたらす刺激や行為の度合い、侵襲性が高いと、生体に対する負担や痛みが増します。

■免疫力推定AIの構築

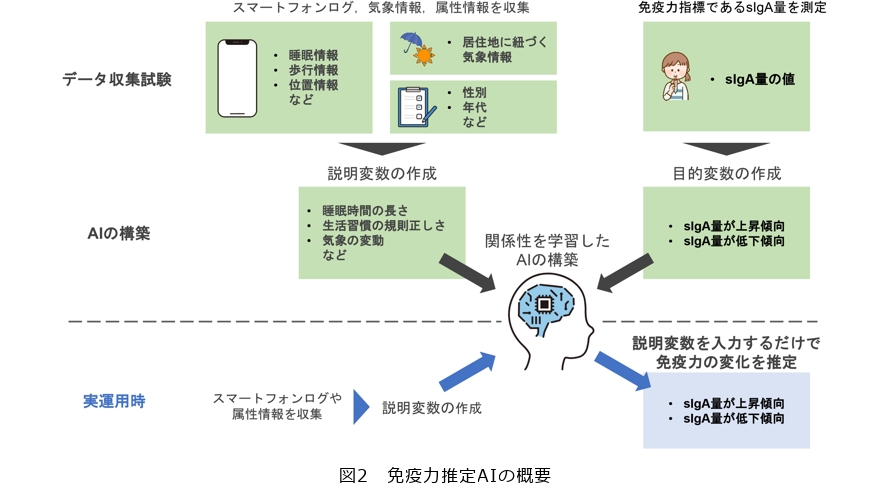

本AIの概要を図2に示します。本AI構築のためのデータセットである、生活習慣に関するスマートフォンログとsIgA量は、20〜60代の男女約160名から同意を得て、約1カ月間継続的に収集しました。スマートフォンログとしては、睡眠情報、歩行情報、位置情報、インストールされたすべてのアプリの使用状況など、生活習慣に関連すると想定されるログを収集しました。同時に、属性情報や、居住地域の気象にかかわる情報も収集しました。

データ収集の後、NTTドコモのデータ分析環境にて、収集したsIgA量やスマートフォンログなどの分析を行いました。

収集したsIgA量データについて、時系列的な変動を分析し、上昇・低下を示すラベル付けを行い、目的変数*2を作成しました。ここで測定したsIgA量の絶対値や、変動の割合には個人差がみられました。そのため、sIgA量をどこまで上昇させることができるかについても個人差がある可能性があります。また免疫力のセルフケアにおいては、個人の中での相対的な免疫力の変化をとらえ、生活習慣の改善や感染症などの予防を図ることが重要となることから、sIgA量については、個人ごとの相対変動を評価することとしました。

また、収集したスマートフォンログや気象情報などから、sIgA量の変動に関連すると考えられる説明変数*3を複数個作成しました。この説明変数は、例えば睡眠時間の長さ、生活習慣の規則正しさ、寒暖差など、免疫力との変動に関連すると考えられる生活習慣や環境要因を意味するものです。

作成した目的変数と説明変数の関係を機械学習*4によって学習させることで、本AIを構築しました。推定モデルの推定性能の評価を行ったところ、感度*5、特異度*6共におよそ0.7でした。また、歩数や睡眠時間など生活習慣を示す説明変数とsIgA量の変動の関係は、参考文献(2)、(3)で示されているような、既知の関係と同等の傾向を示しました。本AIの開発過程においては、独立行政法人日本スポーツ振興センター所属の清水和弘氏に、免疫学の観点から監修いただきました。

本AIの構築後は、唾液の検体採取によって得ることができるsIgA量の情報がなくとも、説明変数の作成に必要となるスマートフォンログや気象情報を与えるだけで、推定が可能となります。具体的には、スマートフォンログや気象情報から導かれる生活習慣や環境要因のもとで、免疫力の指標であるsIgA量が上昇しているのか、低下しているのかを示す情報を、本AIから得ることが可能です。

*2 目的変数:機械学習*4モデルが予測しようとする対象のデータ(例:家の価格や商品の売上)。

*3 説明変数:機械学習*4モデルにおいて、目的変数を予測するために使うデータ(例:家の面積や部屋数)。

*4 機械学習:事例を基にした統計処理により、計算機に入力(説明変数)と出力(目的変数)の関係を学習させる枠組み。

*5 感度:本稿では、実際にsIgA量が低下傾向にあるデータのうち、推定モデルによってsIgA量が低下傾向にあると推定されたデータの割合を表します。

*6 特異度:本稿では、実際にsIgA量が上昇傾向にあるデータのうち、推定モデルによってsIgA量が上昇傾向にあると推定されたデータの割合を表します。

■行動変容に向けたフィードバック

本AIでは、スマートフォンログや気象情報に基づいて、免疫力が上昇・低下傾向にあるかの情報を出力します。これにより、ユーザは、普段の日常生活によって、自身の免疫力の変動傾向を把握することが可能となります。

しかし、免疫力の変動を把握することだけでは、ウイルスなどへの感染対策に向けた免疫力のセルフケアにはつながりません。免疫力をどのように上昇させるかの情報も必要です。

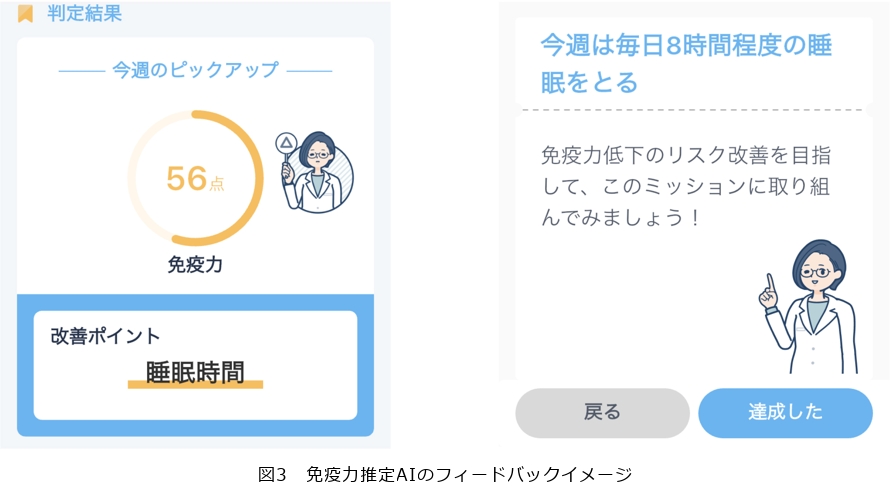

この点について、本AIは、免疫力が上昇・低下傾向にあるかの情報の出力に加え、ユーザの生活習慣の実態に合わせた、免疫力の上昇に向けた改善行動の提案も実現しています。具体的には、説明可能AI*7の技術を用いることで、ユーザごとに免疫力の低下に影響を及ぼしている説明変数を特定します。これらの説明変数のうち、ユーザの行動によって改善が可能な項目を抽出し、もっとも免疫力の低下に寄与している説明変数に基づいた生活習慣について、ユーザに提示を行います。これにより、免疫力のセルフケアに向けた行動変容を促し、ユーザがこの生活習慣を改善することで、自主的な免疫力のセルフケアが期待できます(図3)。

*7 説明可能AI:XAI(Explainable AI)ともいいます。AIの出力に対して、人間が解釈できる理由や根拠を示す技術です。

商用サービスへの機能提供

2020年初頭より数年にわたって人々の生活に大きな影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症について、2023年5月8日に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」上での位置付けが2類相当から5類感染症となりました。この移行に伴い、自治体では、新型コロナウイルス感染症の感染対策には自主的な判断が求められるようになりました。NTTドコモグループでは、自治体の地域住民や企業の従業員向けの健康管理・健康増進サービスである「健康マイレージ」を展開しており、このサービスに本AIを機能実装し、2023年10月30日より商用提供を開始しています(4)。これにより、5類感染症への移行に伴う感染症対策の一助となることが期待できます。

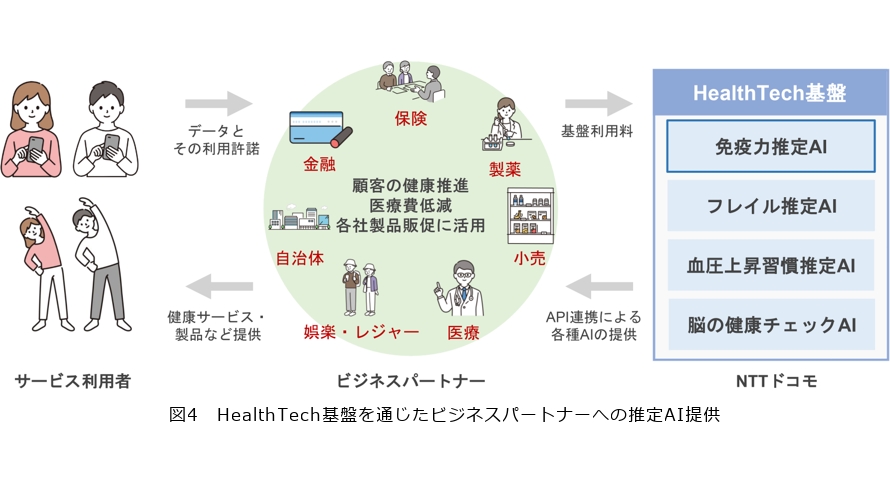

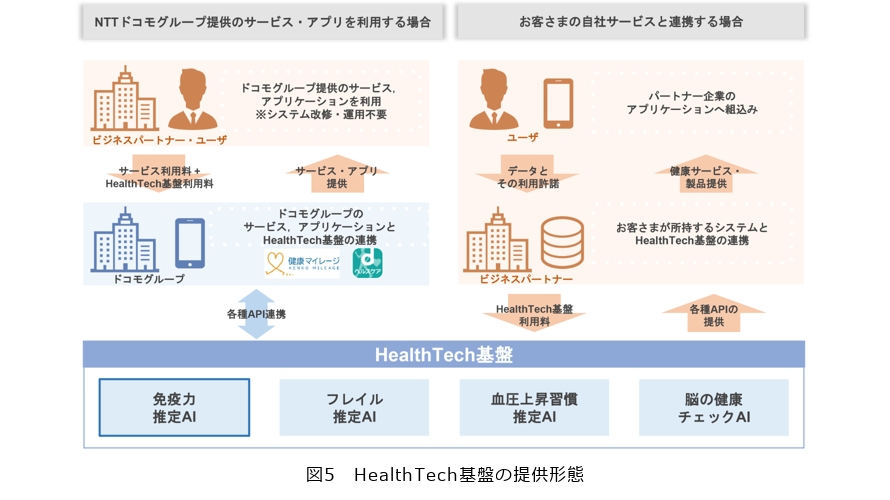

この商用提供においては、NTTドコモが構築・運用するHealthTech基盤を活用しています。HealthTech基盤は、本AIや血圧上昇習慣推定AI、フレイル推定AIといった、健康状態や生活習慣を推定するNTTドコモのAIを集約した基盤です。この基盤とのAPI(Application Programming Interface)連携*8を通じて、NTTドコモグループのサービスやビジネスパートナーへ、搭載されている推定AI機能の提供が可能です(図4)。ビジネスパートナーに向けたHealthTech基盤上のAI提供形態は、NTTドコモグループが提供するサービスやアプリを介する方法、お客さまの自社サービスやアプリと直接API連携を行う方法があります(図5)。本AIは、ドコモグループのサービスにおいては、前述したとおり「健康マイレージ」へ機能提供済みであり、「dヘルスケア」へも2024年12月より機能提供を開始しています。またビジネスパートナーとして、「健康マイレージ」を介して、カゴメ株式会社や株式会社サステナブルパビリオン2025、株式会社ジーンへの機能提供を行っており、大阪・関西万博での出展も行っています。

本AIについては、感染症対策といった価値の自治体への提供のほかにも、感染症の罹患を予防することによるQoL(Quality of Life)*9の向上、免疫対策食品市場への送客といった価値提供が可能であり、さまざまなビジネスパートナーとの連携可能性があると考えています。

*8 API連携:あらかじめ定義したインタフェースを介した、異なるプログラムやソフトウェアの連携のこと。

*9 QoL:生活の質を指し、健康、幸福感、経済状況、社会的な満足度など、人生の豊かさや快適さを評価する概念です。

その他のヘルスチェックAIの紹介

■フレイル推定AI

フレイルとは、健康な状態と要介護状態の中間で、身体機能や認知機能の低下がみられる状態を示し、プレフレイルを含めると高齢者の49.5%が該当すると報告されています。人々の健康寿命を延伸し、10兆円を超す介護費を抑制するためには、要介護の前段階であるフレイルをいち早く検知し、生活習慣改善などの要介護リスク低減に向けた取り組みを行うことが重要です。

しかし、現状、フレイルの診断は、対面診断での握力や歩行速度の測定、あるいは、25項目におよぶ問診票(基本チェックリスト)への回答など、診断対象者に一定の負担を強いるため、シニアへの幅広い調査や継続的な追跡が困難でした。

NTTドコモでは、自社の強みであるスマートフォンという顧客とのタッチポイントを活かし、同意取得のうえ、スマートフォンでユーザの生活習慣情報などを自動的に取得し、それらの情報からフレイルリスクを推定し、リスクや個人の生活習慣に合わせて行動変容を促すフレイル推定AIを開発しました。スマートフォンは60歳代で80%、70歳代で62%とシニアにおいても普及していることから、フレイル推定AIを活用することで、幅広い高齢者へのアプローチが可能になります。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大以降、外出や対面交流などを控える暮らしが続き、高齢者の身体や認知機能の低下を懸念する自治体が増加している状況を受け、フレイル推定AIについても、免疫力推定AI同様に、NTTドコモが展開している自治体向けの健康増進サービスである「健康マイレージ」に機能を実装し、商用提供を開始しています。

■血圧上昇習慣推定AI

高血圧は、塩分の過剰摂取や肥満、運動不足、睡眠不足、喫煙、過剰飲酒などの生活習慣が関与する病気で、日本における高血圧患者は約4300万人、さらに高血圧の重症化によって引き起こされる高血圧性心疾患および脳血管疾患による入院患者数は約14万人と推計されています。健康寿命の延伸や医療費抑制には、高血圧を早期に発見し、生活習慣の改善および医師による治療で重症化を予防することが重要です。

しかしながら、血圧は測定タイミングによって変動しやすく、上昇時にはほとんど自覚症状がないため、自身の血圧を正確に把握するのが困難です。このため、高血圧患者の約3割は未治療であるか、自分の症状を認識していないのが現状です。高血圧の早期発見においては、日々の血圧測定が有効ですが、30〜74歳の男女で毎日測定する人は約1割と非常に少ない状況にあります。

この血圧は、運動不足や睡眠不足などの不健康な生活習慣の影響により上昇します。NTTドコモでは、人々の生活に欠かせないスマートフォンのログにユーザの生活習慣情報が多く反映されている点に着目し、スマートフォンを「普段使い」するだけで血圧の上昇リスクを推定できる血圧上昇習慣推定AIを開発しました。本技術により、血圧状態の把握の大きなハードルとなっている日々の血圧測定を行うことなく簡易に血圧上昇リスクを把握でき、リスクを高めている生活習慣の改善アドバイスをユーザごとに提供することで、健康状態の維持・改善につながる行動変容を後押しすることができます。

高血圧の有病率は、地域や自治体によって格差が生じていると推察されます。有病率の高い地域・自治体においては、増加し続けている医療費の抑制のため、住民の高血圧への対策実施が必要です。この血圧上昇習慣推定AIは、免疫力推定AI同様に、「健康マイレージ」に機能を実装し、商用提供を開始しています。

■脳の健康チェックAI

日本の65歳以上の人口は3600万人を超え、総人口の28.9%の割合を占めるなど、高齢化は拡大傾向にあります。2025年には約700万人が認知症になると予測され、大きな社会課題となっています。脳の機能低下は、明確な症状が出るまでは自覚が困難で、重症化してから医療機関を受診される場合も多いのが現状です。

このような課題を解決するために、NTTドコモでは、中高年層にも利用者が増えているスマートフォンとAI技術を活用した「脳の健康チェックAI」を開発しました。「脳の健康チェックAI」は、普段利用しているスマートフォンを通じて日々の生活で得られるデータを分析することで、脳の健康に関連する項目を統計的に可視化して脳の健康状態を推定します。利用者は、スマートフォンを普段どおり利用するだけで、脳の健康状態の変化に気付くことができます。すでに「dヘルスケア」において、このAIを活用した健康チェック機能の提供を開始しています。

今後の展望

ここでは、免疫力推定AIの概要、商用サービスへの機能実装に加え、その他のヘルスチェックAIについても解説しました。免疫力推定AIについて、今後はモデル精度のさらなる向上や、自治体の医療費・介護費の抑制効果などを検証し、本AIに関するエビデンスを蓄積していきます。また、HealthTech基盤を通じたビジネスパートナーへの技術提供や実証実験の実施により、ヘルスケア領域外の業界への価値提供に関するエビデンスも収集し、自治体やその住民向けの免疫力ケアという価値提供だけでなく、他業界への価値提供が可能であることも訴求していきます。さらに、ヘルスチェックAIの商用ラインアップを拡充し、多様なニーズに対応することで、より多くの分野での活用を促進していきます。

* 本記事は「NTTドコモ・テクニカル・ジャーナル」(Vol.32 No.4、2025年1月)に掲載された内容を編集したものです。

■参考文献

(1) https://www.kirinholdings.com/jp/newsroom/release/2021/1214_01.html

(2) https://doi.org/10.1249/mss.0b013e318031306d

(3) https://doi.org/10.11331/jjbm.15.33

(4) https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/corporate/technology/rd/topics/2023/topics_230508_00.pdf

(左から)小林 昌太/山内 隆史/檜山 聡

免疫力への関心が高まる一方で、日常生活で免疫力を把握することは困難であるという課題に対し、本技術によってスマートフォンの利用ログに基づいた推定を可能にできました。ぜひ一度ご利用いただけたら幸いです。