2025年8月号

For the Future

新たなデジタル社会を切り拓く「光電融合」:世界で開発が加速-前編-

- 光電融合

- シリコンフォトニクス

- コパッケージドオプティクス(CPO)

デジタル社会の急速な進展に伴い、データ処理量は急激に増加している中で、従来の電気信号だけに依存した情報処理技術は物理的限界に直面しています。光と電気の特性を融合させることで通信・コンピューティングの高速化と低消費電力化を同時に実現する「光電融合技術」が注目されています。国内外で注目されている背景、その主要技術と期待されている利用シーンについて解説します。

はじめに

デジタル社会の急速な進展に伴い、データ処理量は指数関数的に増加し続けています。生成AI(人工知能)の普及、ビッグデータ活用、IoT(Internet of Things)サービス・クラウドサービスの拡大、5G(第5世代移動通信システム)/6G(第6世代移動通信システム)への移行など、あらゆる領域でデータ処理の高速化・大容量化が求められる中、従来の電気信号だけに依存した情報処理技術は物理的限界に直面しています。従来の電子回路では配線密度や発熱などの物理的制約が顕在化し、特にデータセンタでは電力消費と冷却コストが大きな課題になっています。これらの課題を解決する革新的アプローチとして注目されているのが「光電融合技術」です。

前編では、光と電気の特性を融合させることで通信・コンピューティングの高速化と低消費電力化を同時に実現する光電融合技術について、注目されている背景、光電融合技術とは何か、主要技術を解説します。後編では、主要プレイヤの動向と、光電融合の課題を整理し、今後を展望します。

光電融合が注目されている背景

■データ量の増加と電力消費

インターネット、通信網等のデジタル化を支える基盤インフラであるデジタルインフラは、データ爆発とエネルギー消費という2つの課題に直面しています。IDC(International Data Corporation)社の予測によれば、世界のデータ生成量は2025年までに175 ZB(ゼタバイト、つまり175兆ギガバイド。3年前の2022年の2倍程度)に達するとされています(1)。増大するデータを処理するデータセンタの電力消費量は、国際エネルギー機関(IEA)の予測では2030年までに9450億kWhに達し、世界の電力消費量の約3%を占めるとされています(2)。

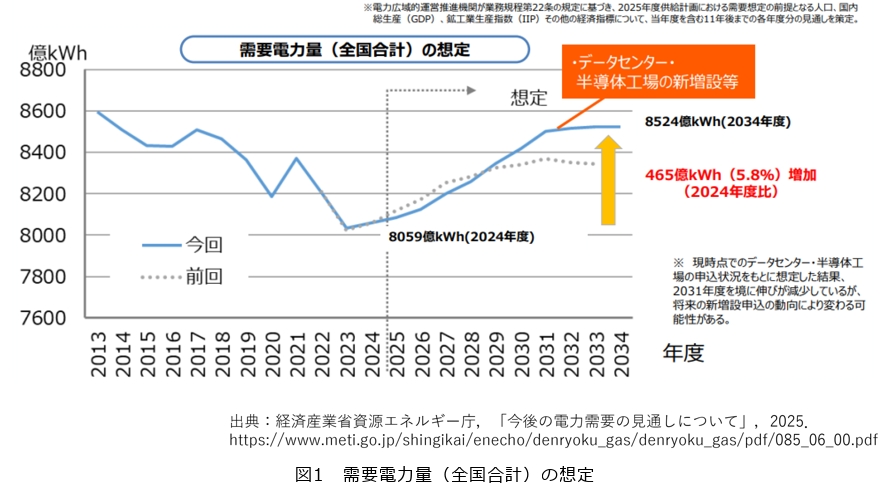

国内では、電力広域的運営推進機関(2025年1月公表)が取りまとめた今後10年間の電力需要の予測によると(図1)、人口減少や節電等の影響はあるものの、データセンタや半導体工場の新増設等による電力需要の増加によって、全体の電力需要も増加傾向となる見込みです。具体的には、データセンタや半導体工場の新増設を見込むエリアの拡大等に伴い、取りまとめの最終年度(2034年度)における全国の需要電力量は8524億kWhとなり、2024年度比で約6%の増加の見込みです。

従来の電気信号による情報処理では、配線の抵抗による電力損失や信号遅延が避けられず、ムーアの法則に基づく半導体の微細化による性能向上も物理的限界に近づいています。特に、チップ間・ボード間の電気配線がボトルネックとなり、システム全体の性能向上を阻害しています。

光電融合技術は、電気信号の処理能力と光信号の高速・低損失伝送特性を組み合わせることで、これらの課題を根本的に解決する可能性があります。特に、以下の点で従来技術に対する優位性があります(3)。

① 伝送速度:光信号は電気信号に比べて高周波での損失が少なく、テラビット級の高速伝送が可能になります。

② 消費電力:光配線は電気配線に比べて距離当りの電力消費が少なく、長距離伝送での省電力効果が大きいです。

③ 伝送密度:波長多重技術により、単一の物理媒体で複数の信号を同時に伝送可能です。

つまり、電気信号に比べて広帯域・低損失・低遅延の特性を持ち、長距離かつ大容量の情報伝送に強みがあります。これを近距離(チップ間・チップ内)にも応用することで、システム全体の性能向上が期待されています。

■グローバル市場における開発競争

光電融合は、先進半導体開発における重要技術として、次世代半導体技術の中核にあります。その中核技術であるシリコンフォトニクス技術や光I/Oインタフェースの開発が進行中です(これらの技術の詳細は後述します)。経済産業省・NEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)を中心に研究開発支援が行われており、「光電融合デバイスの社会実装」が国家戦略の一環となっています。

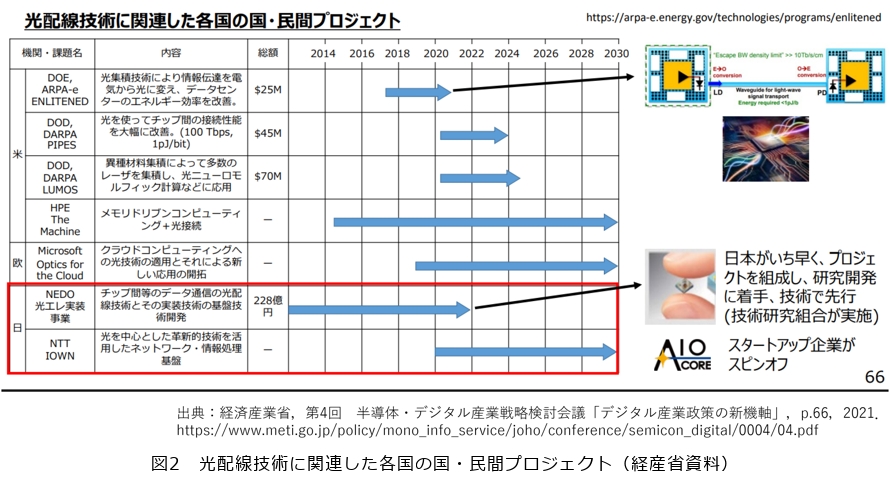

国際競争力の強化という観点で、米国、欧州、中国でも同様に、光電融合技術を活用した次世代情報インフラの開発が加速しています。図2は、光配線技術に関連した日本、米国、欧州の国・民間プロジェクトを示しています。米国では、DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)等が光を使ってチップ間の接続性能を大幅に改善するプロジェクトを遂行しています。欧州では、光技術に関する技術プラットフォームPhotonics21がフォトニクス技術の戦略策定や研究開発を欧州委員会と連携しながら実用化に向けて推進しています。また、中国では、国家情報光電子イノベーションセンタが光電融合技術の研究、実用化を牽引する中核機関として、シリコンフォトニクスを含むフォトニクス、集積回路、通信インフラ技術を積極的に推進しています。

日本では、経済産業省が「次世代デジタルインフラの構築」プロジェクトにおいて、データセンタ内の電気配線を光配線に置換する革新的な光電融合技術を中核として位置付け、理論上サーバ内部の配線消費電力を最大100分の1にまで削減しようと考えています。「エネルギー白書」では、電気信号と比べて処理遅延の少ない光信号をデータ処理や通信に使う光電融合技術や、ペロブスカイト太陽電池は技術面で日本は世界をリードしていると分析しており、量産体制の構築や市場開拓が求められるとしています(4)。

■用途の広がり

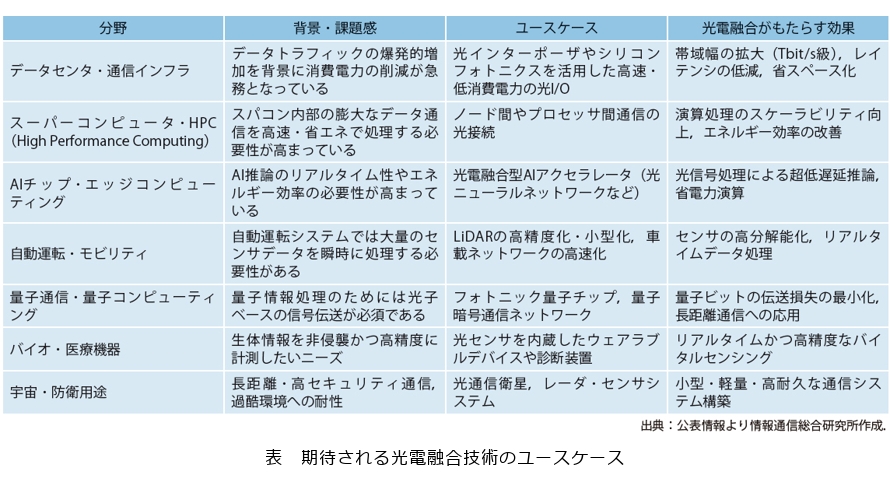

光電融合技術は、表のとおり、通信・データセンタにとどまらず、自動運転、医療機器、宇宙などに応用範囲が広がっていくことが期待されており、次世代インフラの課題を解決する技術として注目されています。具体的な事業者動向等については、後編で紹介します。

光電融合とは

光電融合技術は、光信号と電気信号の回路を融合する技術であり、電気信号処理の柔軟性と光信号伝送の高速性・低損失性を組み合わせたものです。具体的には、次の要素技術から構成されています。

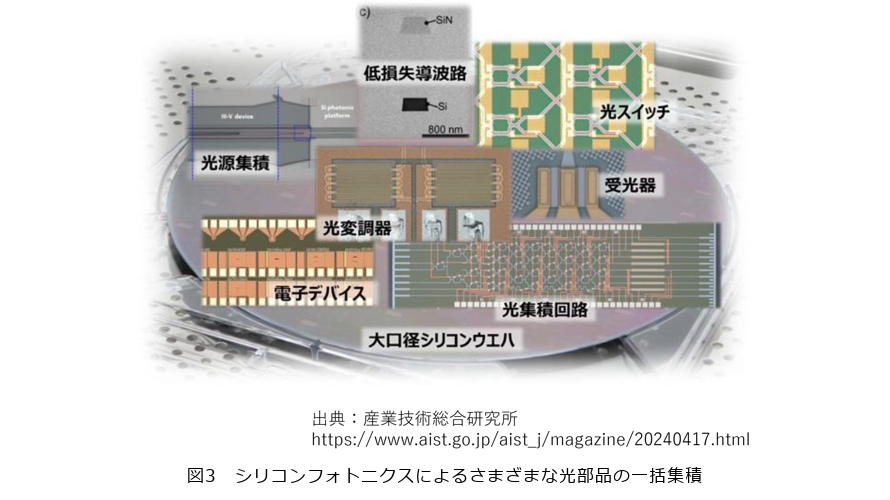

■シリコンフォトニクス技術

シリコンフォトニクスは、シリコン(Si)基板上に光回路と電子回路を集積する技術です。図3のとおり、半導体で使われるSi基板上に、光を電気に変換する光集積回路(PIC: Photonic Integrated Circuit)や光導波路を形成します。Siを使うため、半導体製造プロセスの技術やノウハウを活かしやすく、低コスト化や大量生産につなげやすい利点があります。

産業技術総合研究所が開発したシリコンフォトニクス光スイッチは、1.25億Gbitのデータを1秒間で伝送でき、従来の電気スイッチと比較してエネルギー効率が10倍以上高くなっています(5)。

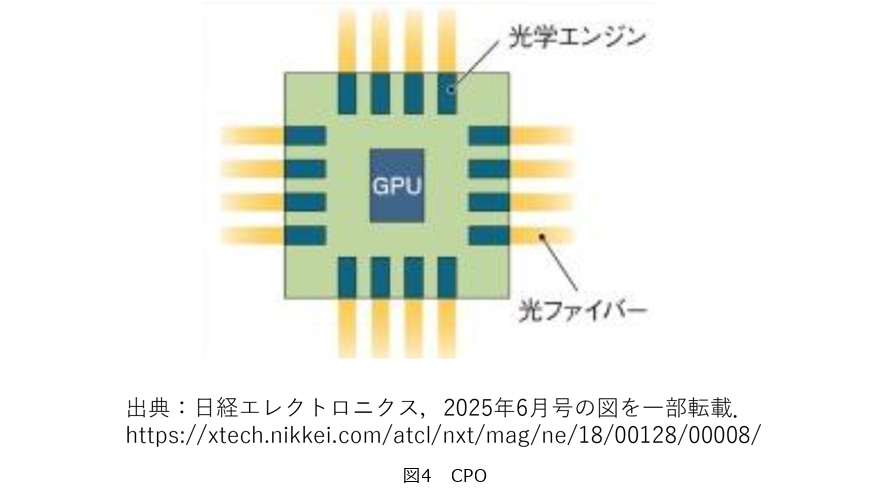

■CPO

CPO(Co-Packaged Optics)は、電子チップ(ASIC、CPU、GPUなど)と光学コンポーネントを同一パッケージ内に集積する技術です(図4)。従来のプラグイン型光トランシーバ(電気信号と光信号を相互に変換し、光ファイバを介して通信を行うためのデバイス)と比較して、3つの利点があります。第1に、電気配線の短縮により信号損失が低減すること、第2に、電気-光変換の効率向上により消費電力が削減されること、第3に、実装密度の向上によりシステムが小型化されることです。

CPOの実装方式には、チップレットベース、シリコンインターポーザベース、有機基板ベースなど複数のアプローチがあり、用途や性能要件に応じて選択されます。

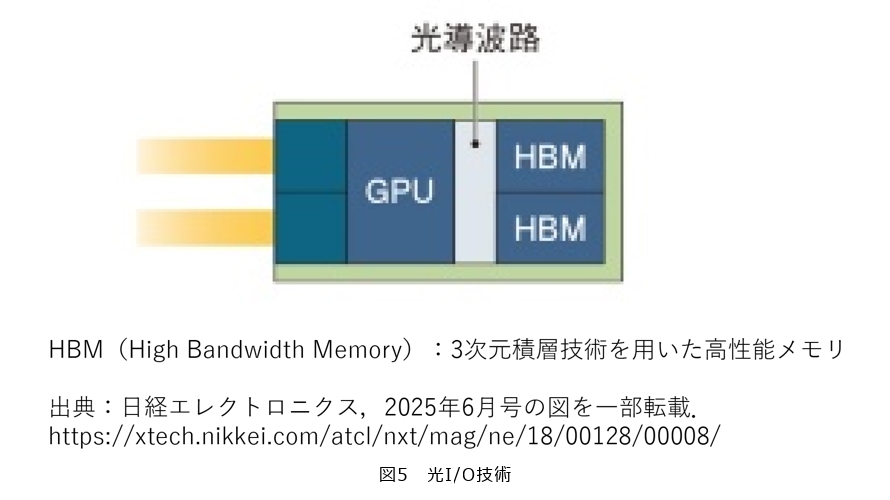

■光I/O技術

光I/O技術は、電子チップの入出力インタフェースに光インターコネクトを直接組み込む技術です(図5)。チップ間通信を電気から光に置き換えることで、3つの効果が期待できます。第1に、ピン数の制約から解放されること(波長多重による並列化)、第2に、距離に依存せず高速通信を実現すること、第3に、消費電力を大幅に削減できること(具体的には1ビット当り0.1~1 pJ程度)です。

最新の光I/O技術では、シリコンフォトニクスチップレットと電子チップを3次元積層する技術や、電子チップ上に直接光素子を形成する技術などが研究されています。

まとめ

本稿においては、光電融合技術が注目されている背景、光電融合技術とは何かとその主要技術を紹介してきました。

本稿前半でみてきたように光電融合は、電力需要の増加という課題解決手段、通信・コンピューティングの高速化という機能面の向上、ならびに国際競争力の進展という点で期待されています。グローバルに技術開発が進み、今後の市場化に向けた動きがさらに注目されます。

続く後編においては、主要プレイヤの動向と、光電融合の課題を整理し、今後を展望します。

■参考文献

(1) IDC: “White Paper, sponsored by Seagate, Data Age 2025: The Digitization of the World from Edge to Core,” 2018.

(2) https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

(3) https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/industrial_restructuring/pdf/023_04_00.pdf

(4) https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00749601

(5) https://www.aist.go.jp/aist_j/magazine/20210831.html

(左から) 主席研究員 手嶋彩子/

主任研究員 張 怡