2025年9月号

For the Future

新たなデジタル社会を切り拓く「光電融合」:世界で開発が加速-後編-

- 光電融合

- コパッケージドオプティクス(CPO)

- 半導体

本誌連載の前編では、光電融合技術が注目されている背景、光電融合技術とは何かとその主要技術を紹介してきました。後編では、光電融合分野における主要プレイヤの技術動向と特許出願状況、半導体メーカやスタートアップ、通信機器ベンダなどの具体的な取り組みを詳しく紹介します。また、技術普及における課題と今後の展望についても解説し、光電融合技術が社会に与える影響を考察します。

はじめに

光電融合技術は優れたエネルギー効率などの利点から新たなデジタルインフラの実現につながる技術として注目されており、世界で技術開発が進み、市場が拡大しつつあります。すでに半導体メーカを中心に、関連製品の商用化が開始され、技術の実用化が前進しています。一方、光電融合技術の普及には、技術面や量産化の課題も存在しています。

後編では、実際に技術開発を推進している世界の主要プレイヤの最新取り組み動向について、業界を牽引しているグローバル大手半導体メーカの技術開発や製品化の動向を紹介します。また、光電融合技術の普及におけるさまざまな課題および、社会実装による影響など今後の展望について解説します。

光電融合関連の市場規模と特許動向

■光電融合関連の市場規模

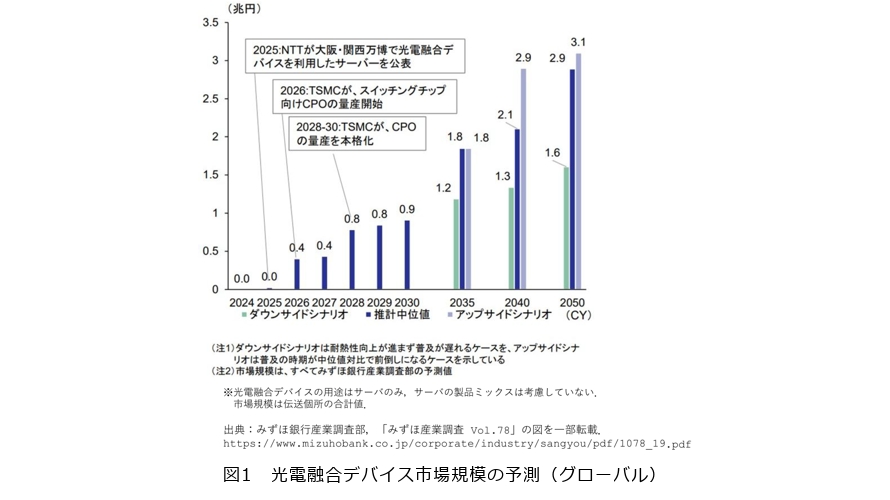

みずほ銀行産業調査部によると、光電融合デバイスは2035年にグローバル市場規模が1.8兆円になりますが、2050年には2.9兆円までに伸びると予測されています(1)。光電融合技術の省エネへの貢献が評価され、採用が進むと見込まれ、市場の急成長が期待されています(図1)。

■特許動向

市場の拡大に伴い、光電融合技術の開発競争も激化し、関連プレイヤが積極的に知的財産権の確保に取り組んでいます。日経クロステックによると、光電融合分野の特許出願状況ではTSMC、GlobalFoundries、NTT、Intel、中国の浙江大学が上位になっています(2)。このように、光電融合の技術開発においては、グローバル大手半導体メーカが中心に、開発を進めていますが、日本でNTT、中国では大学等の研究機関が存在感を示しています。

光電融合に取り組む主要プレイヤの取り組み動向

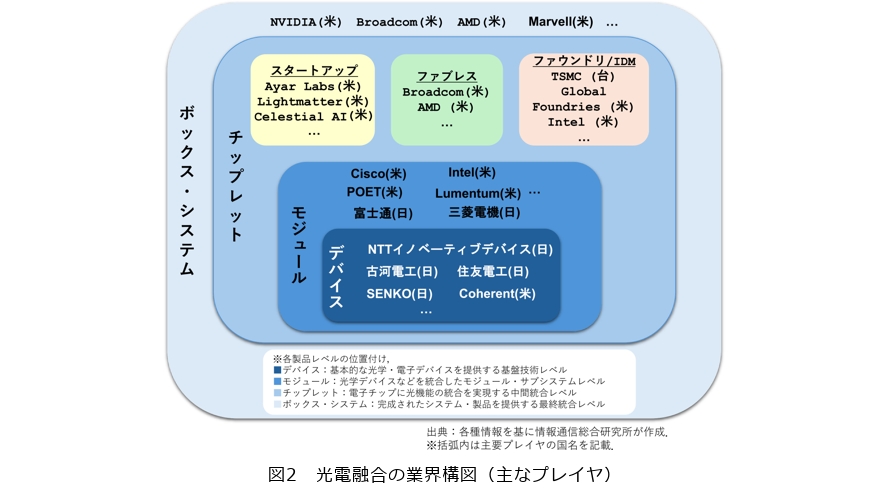

図2は光電融合技術のエコシステムを、デバイス、モジュール、チップレット、ボックス・システムの4つの製品階層別に整理した業界構図で、それぞれの代表的な一部のプレイヤを示しており、そのほかにも多数の事業者がかかわっています。各製品レベルで完全に独立したものではなく、複数レベルで技術開発に取り組んでいるプレイヤもあります。図で示したように、光電融合技術の開発と実用化には、Broadcomなどの半導体メーカを中心に複数の製品レベルでかかわっていますが、新興企業や通信機器ベンダ、エレクトロニクス事業者も参入しています。

次に、光電融合技術に取り組んでいるプレイヤについて、商用化・実用化などの動きがみられる大手半導体メーカや、技術革新が注目されているスタートアップに加えて、通信機器ベンダや存在感を示しているエレクトロニクス事業者の最新の取り組み動向を中心に解説します。

■半導体メーカの取り組み

グローバル半導体メーカを中心に、光電融合技術の開発を進めています。光電融合の特許を多く出願しているIntelは、業界に先駆けてシリコンフォトニクスなどの技術開発を推進してきました。IDM(垂直統合型デバイスメーカ)として、自社の研究組織であるIntel Labsは、2004年から、アーキテクチャ設計から製造まで、シリコンフォトニクス研究に取り組んでいます。特に光I/O技術が注力分野の1つであり、2024年3月に開催されたOFC(Optical Fiber Communication Conference)2024において、業界初の完全統合型光I/O(OCI)チップレットのデモンストレーションを行いました(3)。最大4テラビット/秒(Tbit/s)の双方向データ転送を実現し、消費電力はビット当り5 pJと、プラガブル光モジュールに比べ約66%を削減しました。同チップレットはまだプロトタイプですが、Intelは、今後、OCIをSoCと光I/Oソリューションとして統合する取り組みを進める予定です。

一方、製品化が先行しているのはファブレス企業のBroadcomとNVIDIAです。Broadcomはクラウド事業者とシステムインテグレータとの共同設計によるCPOプラットフォームの採用を加速し、2024年3月、スケーラブルなAI(人工知能)システム向けに業界初となる51.2Tbit/sのCPO型光イーサネットスイッチIC「Bailly」を顧客向けに提供し始めました(4)。数百個の光学部品と数億個のトランジスタを単一の光エンジンに統合し、高度な集積度により、消費電力が70%削減され、シリコン面積効率は8倍に向上できました。従来のスイッチシステムでは光トランシーバがシステム電力の50%、コストの50%以上を占める課題の解決に対応しています。

また、NVIDIAは「GPU100万単位のAIファクトリー」というビジョンを念頭に、2025年3月に開催されたGTC基調講演において、それに対応する製品として、2025年内に発売予定のシリコンフォトニクスネットワークスイッチ製品「Quantum-X」と、2026年に発売予定の「Spectrum-X」にCPOを導入すると発表しました(5)。大規模な電子回路と光通信を融合し、従来の方法と比較して、電力効率が3.5倍、シグナルインテグリティ(電子回路における信号の品質)を63倍、大規模なネットワークレジリエンスを10 倍、展開速度を1.3倍に高めることが可能です。さらに、同社はTSMC、Coherent、Corning、Foxconn、Lumentumなど11社との包括的シリコンフォトニックスエコシステムの構築を進めています。

NVIDIA に対抗しているAMDは、2025年5月28日、シリコンフォトニクス技術に特化するスタートアップ企業Enosemiを買収したと発表しました(6)。Enosemiは次世代光集積回路を可能にする電子・光半導体の同時設計開発を手掛けた企業です。AMDはすでにEnosemiを外部開発パートナーとして協業していましたが、今回の買収により正式にグループに加わることになり、AMDは次世代AIシステム全体にわたる多様なフォトニクスおよびCPOソリューションの開発を加速する予定です。同社は過去にもFPGA半導体メーカのXilinxや、分散型サービスプラットフォームを提供するPensando、サーバメーカのZT Systemsなどを連続買収してきました。同社は、チップだけでなく、コンピューティング、ネットワーク、システムアーキテクチャ、ソフトウェアなど、フルスタックのソリューションの提供に向けて取り組んでいます。

ファウンドリ企業も積極的にCPOなどの技術の開発に取り組んでおり、自社の製造プロセスに取り入れようとしています。TSMCは、AIの爆発的成長に伴うデータ伝送需要の増大に対応するため、COUPE(Compact Universal Photonic Engine)技術を開発しています。COUPEは同社の3D ICスタッキング技術であるSoIC-X(System on Integrated Chips-X)を活用し、電子集積回路(EIC)をフォトニック集積回路(PIC)上に積層する革新的なアーキテクチャを採用しているシリコンフォトニクス統合プラットフォームです。ダイ間インタフェースでの低インピーダンス設計により、電力消費を削減しながら高速データ伝送を実現できます。製品化のタイムラインとして、2025年にCOUPEをSFP(Small Form-factor Pluggable、電気信号と光信号の相互変換を実現する光トランシーバモジュールの1つ)向けに認定し、2026年には同社のCoWoS(Chip on Wafer on Substrate)パッケージにCPOとして統合し、光接続をパッケージに直接組み込む予定です(7)。

また、GlobalFoundriesは、高性能CMOS、RF、光学部品を同一チップ上でのモノリシック電気光学集積を実現する「GF Fotonix」プラットフォームを提供しています。2025年3月に帯域幅を2倍にする第2世代GF Fotonixをリリースし、フォトニックIC(PIC)を貫通するシリコン貫通ビア(TSV)の機能を追加し、PIC上に電気ICを2.5D/3D積層することが可能になります。Broadcom、Cisco Systems、Marvell、NVIDIAなどの顧客向けにGF Silicon Photonics Solutionsを提供しています。さらに、同社は総投資額を5億7500万ドルと見込んだ先端パッケージング・フォトニクスセンタも開設し、AI、自動車、航空宇宙・防衛、通信で使用されるチップ向けに、シリコンフォトニクスプラットフォームの高度なパッケージング、組立、テストなどを提供する予定です(8)。

■注目されるスタートアップの取り組み

光電融合の技術開発では、グローバル大手半導体メーカ以外に、スタートアップ企業も存在感を示しています。大規模AIワークロード向け光インターコネクトソリューションを手掛けるAyar Labsは、AMD、Intel Capital、NVIDIAから1億5500万ドルを資金調達し、光I/O技術の商用化を推進しています。同社は、2025年3月に業界初のUniversal Chiplet Interconnect Express(UCIe)光I/Oチップレットを発表しました。このチップレットは8Tbit/sの帯域幅を実現し、AIインフラストラクチャのパフォーマンスと効率を最大化し、遅延と消費電力を削減でき、異なるベンダのチップレット間の相互運用性も実現できます(9)。

AIデータセンタ向けのシリコンフォトニクス技術を手掛けるスタートアップのLightmatterは、GV(Google Ventures)などから総額8億5000万ドルを調達し、注目されています。同社は、世界初の3D CPO製品「Passage L200」と、114Tbit/sの光帯域幅を実現する3Dフォトニックスーパーチップ「Passage M1000」について、2025年夏(M1000)と2026年(L200)に商用化を予定しています(10)(11)。同社はGlobalFoundriesのシリコンフォトニクスプラットフォームであるGF Fotonixを採用しており、M1000などの製造に対応しています。

■通信機器ベンダの取り組み

通信機器ベンダも通信設備などのエネルギー効率改善等のため、光電融合関連の技術開発に取り組んでいます。Ericssonは、光通信に関する欧州最大級の国際会議、欧州光通信会議(ECOC)2024で、Nubis Communicationsと共同で、低消費電力で大容量化を実現させ、将来の無線ネットワークにおけるCPOの活用を示すデモを実施しました。屋外の無線ユニット内で発生の可能性がある高温でも動作するCPO機能を確認できました(12)。

CiscoはOFC(Optical Fiber Communication Conference) 2023でCPOシステムのデモンストレーションを行いました。同社のCPO技術は3つの柱から構成されます。第1に、光学素子をスイッチASICに近接配置することでDSPを削減し電力効率を向上させます。第2に、温度に敏感なレーザを冷却された場所に配置するリモート光源方式を採用します。第3に、100倍以上の小型化を実現するシリコンフォトニクス技術を活用しています。従来システムと比較して電力を25〜30%削減することが確認されました。51.2Tbit/sスイッチでの試験展開を経て、101.2Tbit/sサイクルでの本格採用が期待されています(13)。

富士通は、光電融合デバイス搭載の大容量光伝送に対応したプラガブルモジュール「Fujitsu Network 1FINITY P300」を2025年後半からグローバルで提供開始する予定です。3 nm製造プロセスのデジタルシグナルプロセッサ半導体を活用した光電融合デバイスが搭載され、既存製品に比べて消費電力を30%削減できます。データセンタ間をつなぐネットワークの消費電力とコストの削減が可能になります(14)。また、同社は経済産業省の「次世代デジタルインフラの構築」プロジェクトにも参画しており、研究開発項目の1つである「次世代グリーンデータセンター技術開発」について、「光エレクトロニクス技術の開発・光スマートNIC開発」の内容をアイオーコア等と共同実施しています。

■エレクトロニクス事業者の取り組み

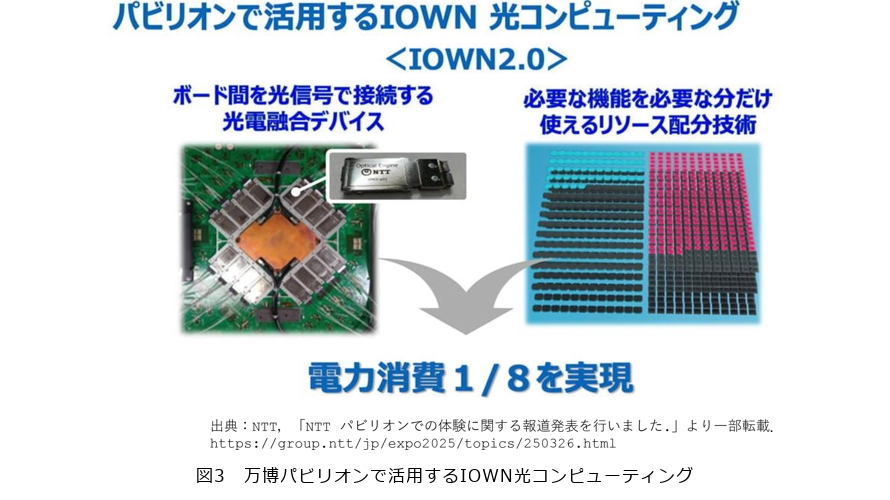

国内ではNTTが先陣を切って、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想の中核技術として光電融合の研究開発に取り組んでいますが、光電融合技術を搭載したデバイスの企画・設計・開発・製造・販売を行う子会社、NTTイノベーティブデバイスを2023年6月12日に設立し、光電融合デバイスの事業拡大を加速させる戦略です。同社の発表によれば、NTTイノベーティブデバイスでは、従来の通信領域のみならず、コンピューティング領域、さらに車やPC、スマートフォンなどのコンシューマ領域へ、光電融合デバイスの適用領域を広げようとしています。経済産業省の「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」にも、NTTイノベーティブデバイスが古河電気工業などとともに、光集積回路(PIC)と電子集積回路(EIC)を高密度パッケージング技術でハイブリッド実装した光電融合デバイス(光チップレット)の開発を行っています。この光電融合デバイスは、大阪・関西万博のNTTパビリオンでのコンピュータに応用され、電力消費を8分の1に実現するとされています(図3)。

また、三菱電機は、フォアサイトテクノロジの1つとして、光電融合技術の研究開発に取り組んでいます。自社保有の化合物半導体とシリコンフォトニクスの双方で高密度集積技術を活用し、化合物半導体の高効率発光・高速変調および、シリコンフォトニクスの低コスト高集積を融合させた光電コパッケージなどのデバイスに注力する方針です。光電融合技術により高速・省エネデータ通信を強化しています(15)。

光電融合技術普及の課題と展望

■技術的課題

光電融合の研究開発における技術面の主な課題の1つとして、熱管理への対応が求められます。光電融合デバイスの内部では光電変換に伴い熱が生じます。例えば、CPOが適用されるときに、フォトニック集積回路を電気パッケージ内に配置することで熱クロストーク(電子回路において、隣接する回路に干渉する現象)が発生し、フォトニックダイで生じる熱と、電気ダイで生じる熱などが相互に影響し合うため、システムレベルまでの包括的な熱分析が必要になるとされています(16)。

■量産化の課題

光電融合技術の展開について、量産化の課題もあります。量産技術について、電子回路に比べ、光回路の量産技術は未熟な段階にあり、光電融合技術の実用化には光回路部分の量産技術を向上させる必要があります(17)。また、量産化が進まない背景には、光電融合デバイスにおけるインタフェース仕様の未統一があります。シリコンフォトニクスチップに関する電気・光の接続インタフェースは、企業や製品ごとに独自の仕様が採用されており、相互接続性の確保が困難な状況にあるため、量産化を阻んでいると考えられます。

■今後の展望

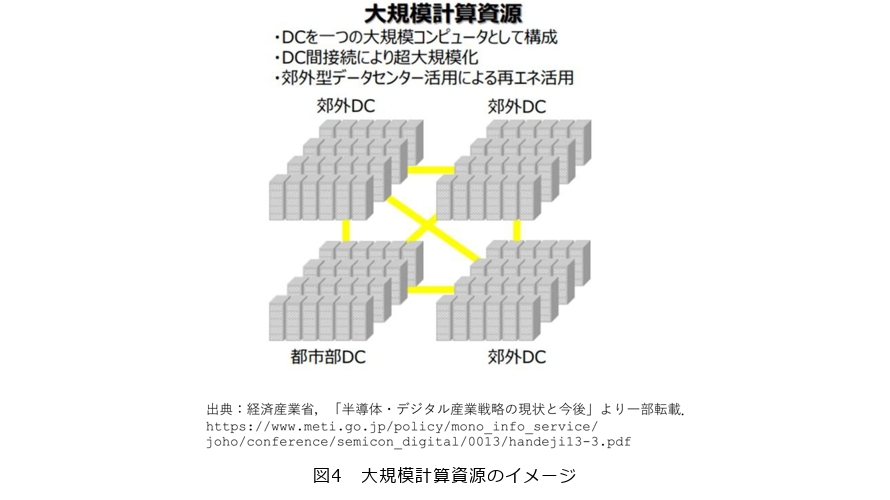

光電融合技術の社会実装が展開すれば、デジタル社会の持続可能性向上に貢献できると考えられます。特に、光電融合の主な応用分野の1つであるデータセンタでの省電力の実現につながります。経済産業省のグリーンイノベーション基金事業においては、富士通が研究開発している光電融合技術が適用された光スマートNICは、ビット当りの消費電力を10分の1に低減させ、データセンタネットワークの消費電力を25%削減させる効果が期待されています。また、図4のように、データセンタ間の光接続により、都市部で収集したデータを再生可能エネルギーが豊富な郊外施設で処理し、電力余剰のあるセンタへ負荷分散することで、大幅な電力効率向上が実現可能とされています。

また、通信機器ベンダも、光電融合技術の適用による通信機器の低消費電力化の実現に取り組んでおり、将来ネットワークにおける通信インフラの省電力化も期待されています。

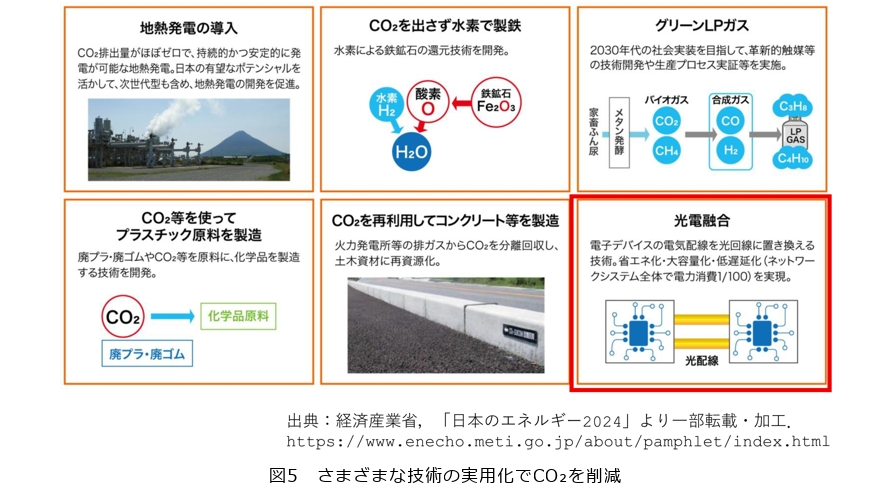

さらに、政府はGX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向けて、GX投資支援策を実施しています。経済産業省GXグループの「GX施策の進捗状況について」(2024年10月)によれば、GX投資支援策のうち、電力消費を抜本的に削減させる半導体技術(光電融合)の開発支援等を含む、革新技術開発への支援策にすでに1兆円規模の措置が行われました。今後、光電融合技術の実用化により、他の技術の実用化とともに、CO2を削減させ、社会全体でのカーボンニュートラルへ貢献することが見込まれています(図5)。

まとめ

本稿では、光電融合技術の実用化に向けた世界の主要プレイヤの取り組み動向と、技術の普及における課題および今後の展望について詳しく解説してきました。生成AIの急速な普及とデータ処理量の指数関数的増大により、光電融合技術は次世代デジタルインフラの重要な基盤技術として注目されています。技術開発では、Intel、Broadcom、NVIDIAなどの大手半導体メーカがCPOやシリコンフォトニクス技術の実用化を推進し、TSMCやGlobalFoundriesなどのファウンドリ企業も製造プロセスへの統合を進めています。国内においても、NTTのIOWN構想を筆頭に、富士通、三菱電機などが独自技術の開発に取り組んでおり、業界全体での技術革新が加速しています。一方で、熱管理や量産技術の向上といった課題への対応が求められています。

光電融合技術の社会実装により、データセンタの消費電力を大幅に削減し、カーボンニュートラルの実現に貢献することが期待されます。政府のGX投資支援策も相まって、デジタル社会の持続可能な発展を支える基盤技術として、今後ますます重要な役割を果たしていくものと考えられます。

■参考文献

(1) https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/industry/sangyou/pdf/1078_19.pdf

(2) https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC084FT0Y5A100C2000000/

(3) https://newsroom.intel.com/artificial-intelligence/intel-unveils-first-integrated-optical-io-chiplet#gs.be4f2d

(4) https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-delivers-industrys-first-512-tbps-co-packaged-optics

(5) https://blogs.nvidia.co.jp/blog/nvidia-spectrum-x-co-packaged-optics-networking-switches-ai-factories/

(6) https://www.amd.com/ja/blogs/2025/amd-acquires-enosemi-to-accelerate-co-packaged-optics-innovation.html

(7) https://pr.tsmc.com/english/news/3136

(8) https://gf.com/blog/next-gen-gf-fotonix-redefining-flexibility-bandwidth-upgrades-full-turnkey-support/

(9) https://ayarlabs.com/news/ayar-labs-unveils-worlds-first-ucie-optical-chiplet-for-ai-scale-up-architectures/

(10) https://lightmatter.co/press-release/lightmatter-unveils-passage-m1000-photonic-superchip-worlds-fastest-ai-interconnect/

(11) https://lightmatter.co/press-release/lightmatter-announces-passage-l200-the-fastest-co-packaged-optics-for-ai/

(12) https://www.ericsson.com/en/blog/2024/9/new-features-make-co-packaged-optics-suitable-for-future-radio-networks

(13) https://blogs.cisco.com/sp/cisco-demonstrates-co-packaged-optics-cpo-system-at-ofc-2023

(14) https://pr.fujitsu.com/jp/news/2025/03/3.html

(15) https://www.mitsubishielectric.co.jp/ja/pr/2025/pdf/0115-1.pdf

(16) https://www.ansys.com/ja-jp/blog/what-is-co-packaged-optics

(17) https://www.cbw-expo.jp/ja-jp/blog/article09.html

(左から) 主席研究員 手嶋彩子/

主任研究員 張 怡