2025年8月号

特集2

ロボットに心を感じる子どもたち――未来の幼児教育を支える学習コンパニオンロボット

- 発達科学

- 子ども

- ロボット

技術の進展により、ロボットが子どもの生活にかかわる機会が増えています。近い将来、ロボットは幼児教育を支える学習コンパニオンとして、私たちの生活に浸透していくと考えられます。しかし、子どもがロボットをどのように認識し、受け入れているのかについては十分に解明されていません。本稿では、子どもがロボットから知識を学べるのか、ロボットとの社会的インタラクションが子どもの行動や心の感じ方にどのような影響を与えるのかを探る実験心理学的研究を紹介します。

奥村 優子(おくむら ゆうこ)

NTTコミュニケーション科学基礎研究所

子どもの学習

子どもは養育者とのコミュニケーションを通じて学びを深めていくと考えられています。私たちはこれまで、親子のコミュニケーションが、子どもの学習に大きな影響を与えることを明らかにしてきました(1)(2)。例えば、社会的手掛かりとしてのアイコンタクトやジェスチャー、発話スタイルといった親のかかわりが、子どもの知識の獲得や言語発達に影響を与えることを示しています。私たちの目標は、子どもの学習メカニズムを科学的に解明し、エビデンスとAI(人工知能)の融合に基づく教育支援技術を確立することです。こうした研究成果を、教育・育児・医療支援などの実用的な場面につなげていくことをめざしています。

近年、学習のあり方は多様化しており、AIやロボットを活用した教育が注目されています。子どもがロボットから知識やスキルを学ぶ機会は今後さらに増えていくでしょう。子どもが学びやすい支援方法の実現に向けて、私たちがめざす未来は、学習コンパニオンロボットを活用した幼児教育の実現です。これからの社会では、ロボットが養育者の役割の一部を補完し、言語発達や絵本読み、感情教育など、子どもの自発的な学びを支える存在になることが期待されます。

しかし、子どもがロボットをどのように認識し、受け入れているのかについては十分に解明されていません。AIロボットの低年齢層への普及を見据え、子どもとロボットのかかわり方を学術的に検討することは喫緊の課題といえます。こうした知見は、ロボットを活用した教育の設計指針に活かされ、幼児教育の向上にもつながります。本稿では、子どもはロボットから知識を学べるのか、ロボットをどのような存在としてとらえているのかを探る実験心理学的研究を紹介します。

ロボットからの学習

AIやロボットを活用した教育に関心が高まる中、赤ちゃんがロボットから知識や情報を学べるのかを明らかにすることは重要です。通常、赤ちゃんは、養育者などのヒトから学習していますが、ロボットからも学習できるのでしょうか。

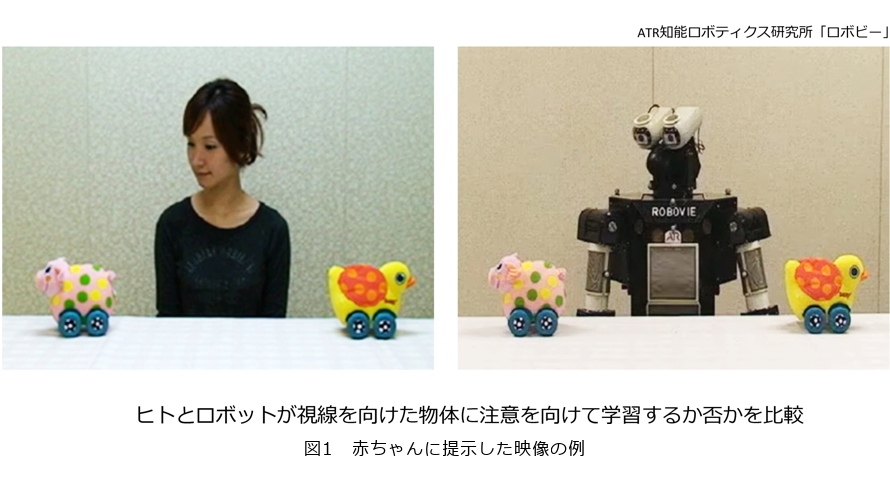

この疑問に答えるため、赤ちゃんがヒトまたはロボットから学習する様子を比較する研究を行いました(3)。実験では、生後12カ月の赤ちゃんが、ヒトまたはロボットの視線だけを利用して物体をどのように覚えるかを分析しました(図1)。その結果、赤ちゃんはヒトの視線を追従し、視線が向けられた物体情報をよく記憶し、好んで触れることが示されました。一方、赤ちゃんはロボットの視線を追従するものの、物体の記憶や選好といった学習はみられませんでした。この結果によると、学習におけるロボットの影響はヒトよりも小さいと考えられます。

では、赤ちゃんがロボットをコミュニケーション可能な存在として経験すると、ロボットに対する反応は変わるのでしょうか。ロボットに赤ちゃんの名前を呼ぶ発話手掛かりを追加して実験したところ、赤ちゃんはロボットの視線をよりよく追従し、視線が向けられた物体を記憶できるようになりました(4)。赤ちゃんにとってロボットは見慣れない存在であり、どのようにかかわればよいのか分からなかったのかもしれません。ロボットがコミュニケーション可能な存在であると示すことで、赤ちゃんの学習が促進されるのです。

生後12カ月の赤ちゃんはロボットの視線を追従できること、さらにロボットの発話が、赤ちゃんの学習を促すことが明らかになりました。この知見は、乳児期、つまり非常に幼い時期から、ロボットを教育支援に活用できる可能性を示唆しています。

ロボットが見ていると良い子に振る舞う

幼児期になると、子どもは他者と言葉によるインタラクションを行うようになります。では、この時期の子どもにとって、ロボットはどのような存在なのでしょうか。

子どもは成長の過程で、他者への共感からはじまり、段階的にさまざまな社会性を身に付けていくことが知られています。そこで、5歳ごろから発達がみられる戦略的な社会性(5)に注目し、ロボットがどのような影響を与えるかを実験心理学的手法により検証しました。

子どもは5歳ごろになると、誰かに見られていることに敏感になり、観察されているときには自分を良く見せようとします。例えば、観察者の前では、自分が持っているものを他者に多く分け与える利他的行動をとったり、不正行動を控えたりする傾向があります。しかし、観察者がロボットの場合、子どもがどのように行動を変えるのかについては、これまで明らかにされていませんでした。そこで、5歳児がロボットに見られているときに良い行動を示すのか、また、ロボットとのインタラクションの経験が子どもの行動にどのような影響を与えるのかを検証しました(6)。

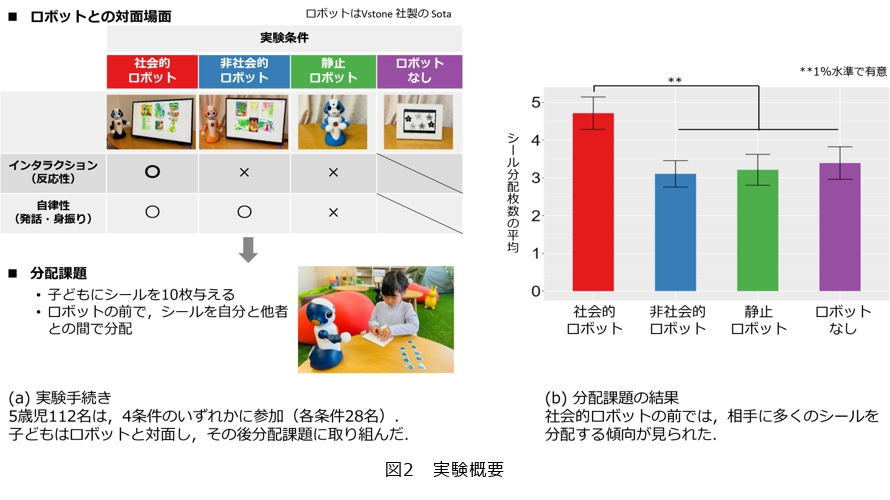

実験には、5歳児112名が参加しました。まず、子どもはロボットと対面しました(図2(a))。社会的ロボット条件では、子どもは、発話や身振りを交えたやり取りが可能なロボットとのインタラクションを経験しました。一方、非社会的ロボット条件では、プログラムされた発話や動作を定期的に再生するだけで、インタラクションが成立しにくいロボットと接しました。さらに、静止ロボット条件では、動かないロボットと対面しました。また、観察者がいないロボットなし条件も設定しました。

次に、子どもの利他的行動を測定するために、シール分配課題を実施しました。この課題では、子どもに10枚のシールを与え、それが子ども自身のものであると伝えました。そして、ロボットの前で、シールを自分と他者との間で分けるよう求めました。つまり、子どもが他者にシールを分ける様子を、ロボットが見ている状況です。

実験の結果、5歳児は、社会的ロボットとのインタラクションを経験すると、そのロボットの前では他者にシールを多く分けていました(図2(b))。つまり、社会的ロボットに見られていると、利他的行動を示しました。この行動は、ヒトの大人に見られているときと同程度であり、社会的ロボットにはヒトの観察者と同じような効果があることが分かりました。一方、非社会的ロボットや静止ロボットの前では、観察者がいない場合と行動は変わらず、他者にはあまりシールを分けようとしませんでした。これらの結果は、ロボットとの社会的インタラクションの経験が、5歳児の利他的行動を促進することを示唆しています。子どもは社会的ロボットの前では、見られていることを気にして行動を変えるのです。

ロボットに心を感じる

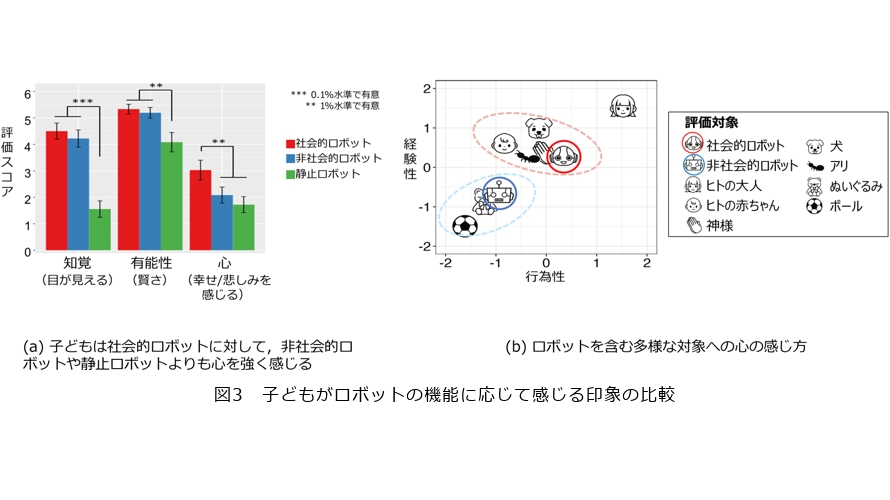

子どもの行動に影響を与えるロボットの特性を明らかにするため、ロボットが子どもにどのような印象を与えるのかを調べました。5歳児は、社会的ロボット、非社会的ロボット、静止ロボットと接した後、「ロボットは物を見ることができるか(知覚)」「ロボットは賢いか(有能性)」「ロボットは幸せや悲しみを感じるか(心)」という特性について尋ねられました。各質問では、「とてもそう思う」から「全くそう思わない」までの7段階で評価してもらいました。

その結果、5歳児は、知覚と有能性については、社会的ロボットと非社会的ロボットのいずれにも高い評価がされましたが、両者の間に有意な差はみられませんでした。一方、心に関しては、5歳児は社会的ロボットに対して、非社会的ロボットや静止ロボットよりも、心を強く感じていることが明らかになりました(図3(a))。これは、ロボットとのインタラクションを経験することで、子どもがロボットを幸せや悲しみを感じる「心ある存在」ととらえるようになる可能性を示唆しています。

子どもは、社会的ロボットに対して、非社会的ロボットや静止ロボットよりも「心がある」と考えていることが実験的に確かめられました。では、ロボットへの心の感じ方が、どのような対象と似ているのかさらに検証を進めました。

大人は、心を「行為性」と「経験性」の2つの軸でとらえていることが示されています(7)。「行為性」は、考えたり計画を立てたりする能力を指し、「経験性」は、嬉しさや空腹といった感情や感覚を持つことを指します。そこで、心の2軸の側面から、5歳児がロボットをどのようにとらえているかを、「ヒトの大人・ヒトの赤ちゃん・神様・イヌ・アリ・ぬいぐるみ・ボール」など多様な対象と比較しました(8)。

その結果、5歳児は、社会的ロボットに対して、ぬいぐるみよりも強く心を感じており、ヒトの赤ちゃんや犬、アリといった生物に近い存在としてとらえていることが分かりました(図3(b))。一方、非社会的ロボットには、ぬいぐるみと同じような心の感じ方がなされていることが分かりました。

同様の調査を大人にも実施したところ、社会的ロボットと非社会的ロボットの区別は小さく、どちらもぬいぐるみなどの無生物に近いものとしてとらえられる傾向がみられました。大人は社会的ロボットに心を感じにくくなっており、幼い子どものほうが、ロボットに心を強く感じていることが明らかになりました。

ロボットを活用した未来の幼児教育

本稿では、社会的ロボットが子どもの自律的な学びに寄り添う学習コンパニオンとして有用である可能性について、新たに明らかになってきたことを解説しました。こうした知見は、AIを活用した幼児教育の設計指針における重要な基盤となることが期待されます。近い将来、ロボットは幼児教育を支える学習コンパニオンとして、私たちの生活に浸透していくでしょう。子どもへの教育的効果を高めるには、ロボットを子どもがどのようにとらえ、受け入れるのかを明らかにすることが重要です。

今後の展望としては、子どもの学習や発達のメカニズムに関する科学的理解をさらに深め、学習コンパニオンロボットなどを用いた子どもが学びやすい支援手法を考案したいと考えています。特に、発達障がいや難聴などのさまざまな特性を持つ子ども、そして幼少期に逆境的な出来事を経験した子どもたちの理解も欠かせません。例えば、自閉スペクトラム症の子どもは、ヒトよりもロボットに親しみを感じやすいとの報告があり、そうした子どもとのかかわり方も今後の重要な課題です。さらに、子どもとの長期的なかかわりも、学習を支えるうえで重要な要素です。

こうした知見を踏まえて、子どもが学びやすいかかわり方や適切な支援方法を設計することで、AIを活用した幼児教育の充実につながることが期待されます。現在は、社会的ロボットを活用し、子どもの好みや発達段階に応じて個別最適化した絵本を推薦するAIシステム「ぴたりえタッチ」の研究を進めています(9)(図4)。さらに、社会的ロボットと絵本の感想を音声対話するシステム開発も進めており、子どもの絵本読み活動の活性化に向けた効果的な支援技術の創出をめざしています。

今後も、子どもとロボットのかかわりの検証を通じて子どもの学習メカニズムへの理解を深めながら、学習コンパニオンとしてロボットを活用した幼児教育支援に寄与することをめざしていきます。

■参考文献

(1) Y. Okumura, Y. Kanakogi, T. Kobayashi, and S. Itakura: “Ostension affects infant learning more than attention,” Cognition, Vol. 195, 104082, 2020.

(2) 奥村・小林・大嶋:“ことばの発達,日本語と英語で何が違う?,”NTT技術ジャーナル, Vol. 28, No.9,pp. 21-25, 2016.

(3) Y. Okumura, Y. Kanakogi, T. Kanda, H. Ishiguro, and S. Itakura: “The power of human gaze on infant learning,” Cognition, Vol. 128, No.2, pp. 127-133, 2013.

(4) Y. Okumura, Y. Kanakogi, T. Kanda, H. Ishiguro, and S. Itakura:“Can infants use robot gaze for object learning? The effect of verbalization,” Interaction Studies, Vol. 14, No.3, pp. 351-365, 2013.

(5) S. Grueneisen and F. Warneken:“The development of prosocial behavior: From sympathy to strategy,”Current Opinion in Psychology, Vol. 43, pp. 323-328, 2022.

(6) Y. Okumura, T. Hattori, S. Fujita, and T. Kobayashi: “A robot is watching me!: Five-year-old children care about their reputation after interaction with a social robot,” Child Development, Vol. 94, No.4, pp. 865-873, 2023.

(7) H. M. Gray, K. Gray, and D. M. Wegner: “Dimensions of mind perception,” Science, Vol. 315, No.5812, p. 619, 2007.

(8) 池田・奥村: “心の知覚の発達,” 日本赤ちゃん学会第24回学術集会, 2024.

(9) https://www.rd.ntt/cs/team_project/icl/cd/research_innovative10.html

奥村 優子

子どもを研究することは、思いがけない発見に満ちています。新たな気付きと挑戦の連続の中で、子どもの学びの仕組みを探る基礎研究と、その成果を幼児教育に活かす応用研究に取り組んでいきたいと考えています。