2025年11月号

グループ企業探訪

陸上養殖を起点に「地域が元気になるストーリー」を地域とともに創る企業

気候変動や世界的な食料需要の拡大などにより、近年、国内では食料安全保障の強化が喫緊の課題の1つになっています。また日本の過疎地域は今や国土の約6割、市町村数にして約半数近くを占めるといわれています。人口の減少で地方における産業も限られてきており、若者は今後も都市部へと流出し、少子高齢化が加速していく可能性もあり、地方においては新たな産業を生み出していくことが、この過疎化対策に不可欠となってきています。このような課題を解決することをめざして、NTTドコモグループは、ICTを活用した誰もが参加しやすい陸上養殖システムを開発してきました。2024年には同グループ内にNTTアクアを設立し、ICTを活用すれば養殖経験が少なくても効率良く多くの魚を養殖できる陸上養殖事業へ参入しました。今回、生まれて間もないNTTアクアの山本圭一社長へ、新たに開発した陸上養殖システムの特長や今後の展開、また地方の過疎化や食糧自給率の問題、さらには魚食文化の持続性向上に向けた思いなどについて伺いました。

株式会社NTTアクア

山本圭一社長

ICTを活用することで「誰でも参加できる陸上養殖」を実現し、日本の食料自給率向上や過疎化対策に貢献していく

■会社設立の背景や業務概要、めざしているところについて教えてください。

NTTアクアは、循環式陸上養殖システムの研究・開発・提供を行う、NTTドコモビジネスの100%子会社です。2023年より、独自の陸上養殖技術を有する紅仁株式会社とともに、沖縄県大宜味村にて共同研究を開始し、一定の成果が確認されたことを受け、2024年12月に設立しました。

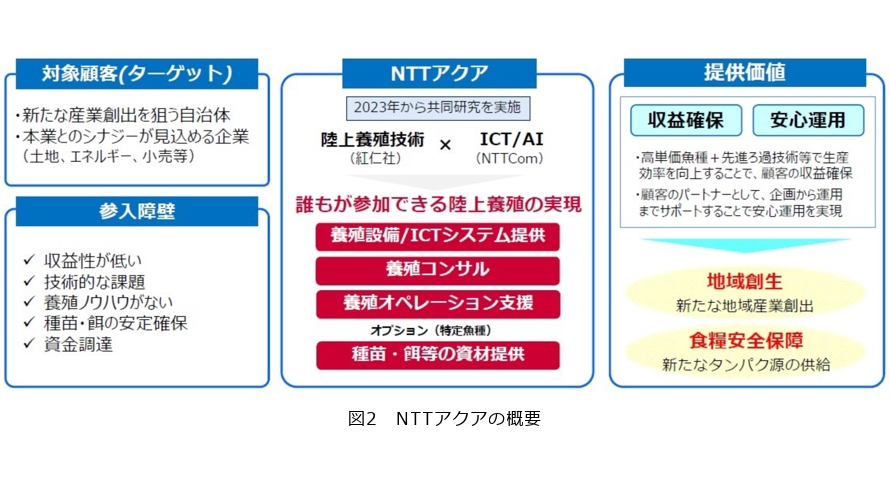

紅仁の先進的な陸上養殖技術と、NTTドコモビジネスのICT・AI(人工知能)技術を融合することで、「誰でも参加できる陸上養殖」の実現をめざしています。共同研究では、自社で育成した魚種に限定することでノウハウと現地データを蓄積し、それらを分析することにより遠隔からのオペレーション支援を可能にしています。

さらに、設備・システムに加え、種苗や餌など陸上養殖に必要な要素を一気通貫で提供する予定です。NTTアクアは、企画から構築、運営までを包括的に支援するコンサルティングを通じて、養殖事業者を手厚くサポートしていきます。

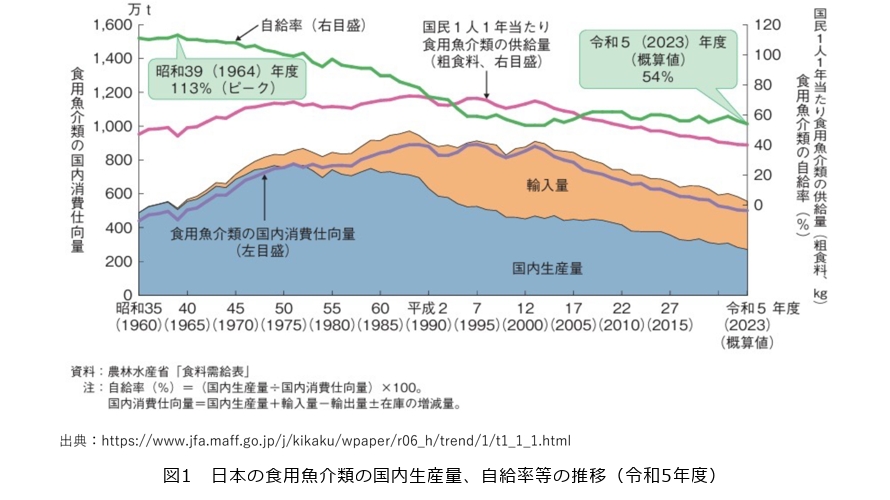

当社が取り組む社会課題は、「食料自給率の低下」と「進行する過疎化」です。日本の食料自給率は先進国の中でも最低水準であり、食料安全保障の観点からも深刻な問題となっています。特に、日本の食文化に根付いている魚介類の国内生産量はピーク時の3分の1ほどに減少し、令和5年度で自給率は54%まで低下しています(1)(図1)。漁業従事者の減少も深刻で、持続可能な水産業の構築が急務です。一方で、世界的な人口増加に伴うタンパク質需要の高まりや環境問題の影響により、栄養価の高い魚の需要は急増しています。これまで輸入に頼ってきた魚介類の調達が困難になる中、国内での安定供給体制の構築が求められています。

また、地方の過疎化の進行も大きな課題です。少子高齢化に より地方から都市部への若者の流出が続いており、2050年までに消滅の可能性がある自治体は744(約45%)にのぼるとする報告もあります(2)。地域に若者や女性が活躍できる環境が少ないことが主な要因です。

陸上養殖は、地域に新たな産業を創出し、雇用の受け皿となるだけでなく、観光・教育・文化の振興にも寄与する可能性があります(図2)。

NTTグループと紅仁とのコラボレーションにより、新たな陸上養殖事業を開始

■NTTグループのICTと紅仁のろ過設備とのコラボレーションについて教えてください。

NTTアクアと紅仁との間で包括連携協定契約を締結し、沖縄県を除く日本全国において、これから陸上養殖事業を開始・拡大する事業者に対して本システムの提供を開始しています。

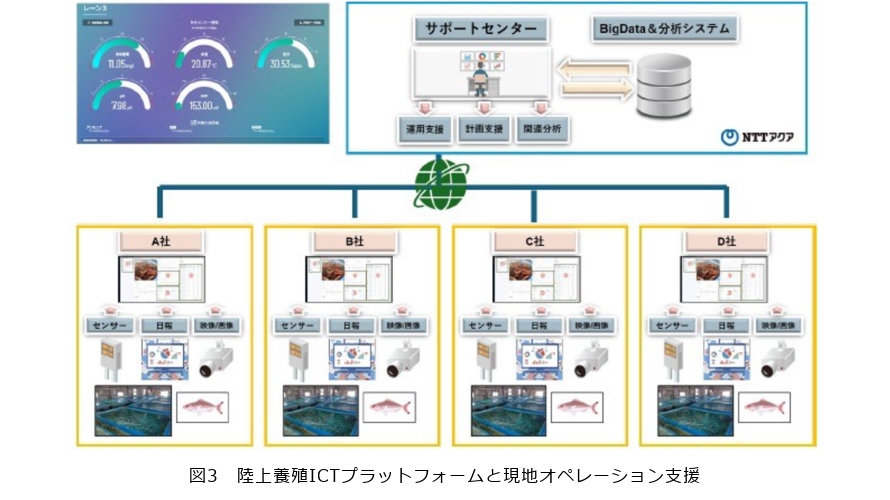

まずはハタ類2種について養殖できるシステムを提供開始し、順次対象魚種を拡大していきます。紅仁の持つ先進的なろ過技術と、共同研究を通じて現場志向で開発したNTTドコモビジネスの「陸上養殖ICTプラットフォーム」を組み合わせて構築した本システムを通じ、「誰もが参加できる陸上養殖」を実現します(図3)。主な特徴について紹介します。

■ろ過技術について

国内における既存の閉鎖循環式陸上養殖の技術的な課題は、アンモニア除去(ろ過)が安定しないことです。一方、紅仁の先進的なろ過技術は、標準的な生物ろ過槽(細菌:バクテリア)を使わない方式で、安定したアンモニア除去が可能となり、生産効率が大幅に向上するなど、以下のとおり複数のメリットがあります。

① 従来よりも狭い土地で陸上養殖を実現可能:一般的に飼育水槽の6~8割の面積が必要とされる生物ろ過槽*1が不要のため、面積効率が非常に良く、従来よりも狭い土地で陸上養殖を実現できる。

② メンテナンスが容易:生物ろ過槽を使わないため、メンテナンスが容易となり作業効率が向上する。また、生物ろ過槽から発生する特有な匂いがしない。

③ 高密度での養殖が可能:細菌を使わないため、魚の成長に合わせて安定したろ過が実現でき、1水槽当りの魚の密度をより高くしての養殖が可能である。

紅仁とのパートナーシップにより、この先進的な技術を活用した設備を提供できることが事業立ち上げ段階における重要な推進力となっています。

*1 生物ろ過槽:濾材に微生物(バクテリア)を付着させ、そのバクテリアの働きを利用して水中の有機物や有害物質を分解・除去するろ過装置。魚のフンや餌の残りから発生する有害なアンモニアを、比較的無害な硝酸塩へと分解することで、水質を維持し生体を健康に保ちます。

■陸上養殖ICTプラットフォームについて

陸上養殖ICTプラットフォームでは、水温や酸素濃度などの水質データをダッシュボード上で可視化し、カメラを使って魚の動きを確認することができます。また、水質異常や設備の故障が発生した際には、リアルタイムでアラートが表示される機能も備えています。さらに、養殖日誌機能により、餌の量や魚の成長データなどを一元的に管理することが可能です。

陸上養殖ICTプラットフォームの特徴としては以下のとおりです。

① 優れたUI(User Interface)のダッシュボード:NTTドコモが2017年から提供している海洋観測サービス「ICTブイ」*2のノウハウを反映しており、センサで取得した水温、酸素、塩分濃度、pHなどの情報をダッシュボード上で簡単な操作で確認可能です。

② ダッシュボードを活用したNTTアクアによる養殖支援:各地域で自律分散して陸上養殖が展開されますが、データはプラットフォーム上の情報(魚行動データ、魚体長・体重データ、分養データ、増肉データ、水質データ等)はNTTアクアが一元管理しており、これらのデータを活用しながら遠隔で養殖事業者を支援します。これにより、養殖経験のない人でも簡単なレクチャーを受けることで養殖することが可能となります。今後、データをAIで分析するなど、新たな価値を提供するビジネスも展開する予定です。なお、魚の異常検知については、NTT宇宙環境エネルギー研究所と共同で研究を行っています。

③ チューニング済のプラットフォームを利用可能:魚種ごとに適切な水温・水質などは異なるため、養殖する魚種に応じてNTTアクアがあらかじめチューニング(水温・水質などのしきい値の設定)をしたプラットフォームを養殖事業者に提供します。

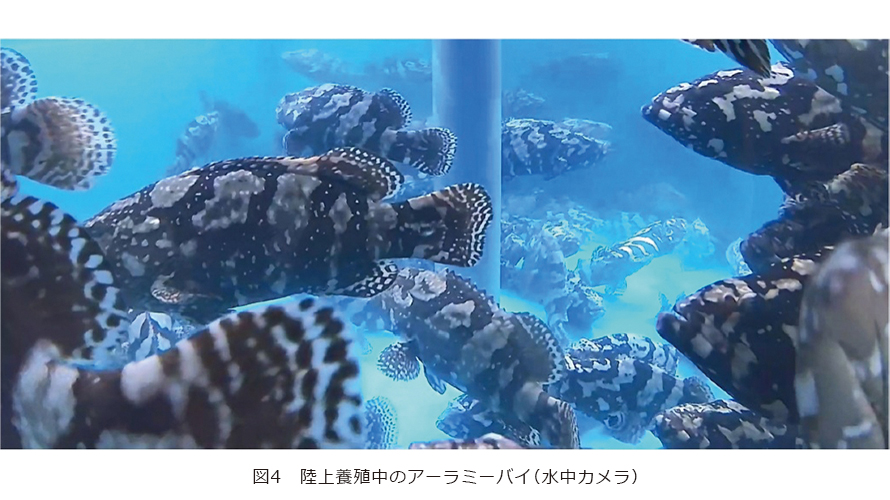

このようなシステムでアーラミーバイを養殖した結果、1年間で体重が500 gから4kgまで増加し、1年間での生存率も98%と良い成績を収めることができました(図4)。

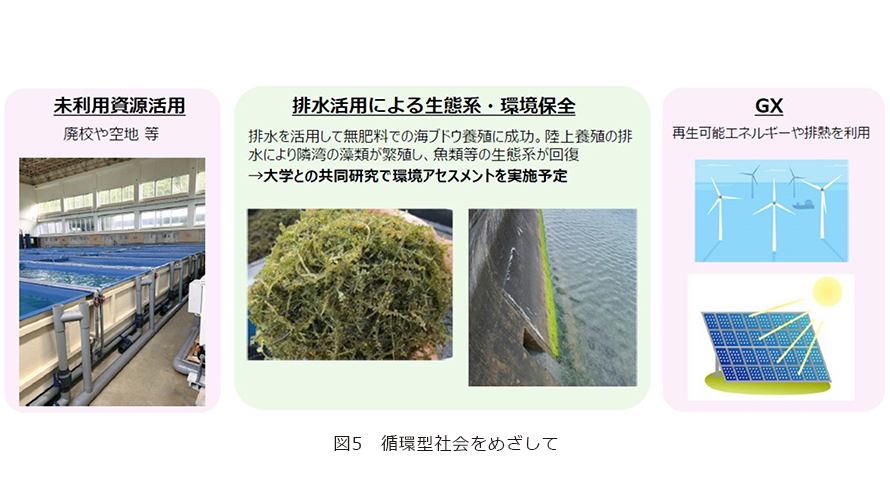

私たちはこの先進的なろ過技術等により、無菌で栄養塩(窒素、リン等)が豊富な排水を活用することで、無肥料での海ブドウの養殖に成功しました。また、この排水により隣湾の藻類が繁殖し、魚類等の生態系が回復してきていることも確認しています。これらの成果から、生態系・環境保全への貢献も期待できます。本件、今後は大学との共同研究で環境アセスメントを実施する予定です。

加えて、陸上養殖場には廃校や空地など未利用地を活用し、排熱や再生可能エネルギーを活用する再エネ事業者とも連携して、広義での循環型社会をめざしていきます(図5)。

*2 ICTブイ:水温や塩分濃度センサなどを実装し、水温や塩分濃度などの海洋データをNTTドコモのネットワークを経由してスマートフォンや携帯電話で確認することができるソリューションです。漁場により近い場所で綿密なデータを遠隔で把握ができ、適切な漁場管理を実現することができます。

■今後の展望についてお聞かせください。

今後はハタ類の種苗や魚種に最適なエサの提供など、種苗から成魚の出荷まで陸上養殖事業者をトータルでサポートするサービスも提供する予定です。例えば、当社で実証済みの知見に基づき、育成アドバイスや特定魚種向けのエサ開発・販売を行い、オペレーションをサポートしていきます。また、NTTドコモビジネスと連携し、ビジネスモデル検討からグロース、事業評価まで支援していきます。

さらに、魚の異常検知の実現に向けNTT研究所と共同研究を行っていくほか、魚類の養殖生産を行うNTTグリーン&フードなど、関連するNTTグループ各社と連携し新たなサプライチェーンを構築することで、水産業の効率化・付加価値向上を実現し、地域活性化と食料自給率向上に貢献します。2026年には、最初の養殖プラントが稼動する予定です。この施設をモデルケースとして、複数の地域で陸上養殖を展開し、地域活性化に貢献するとともに、NTTドコモビジネスの収益にも寄与していきます。2024年12月に実施した報道発表には大きな反響があり、社会的な関心の高まりを実感しています。私たちは、この事業を通じて社会に貢献していきたいと考えており、そのためにも早期の導入実績の創出をめざしているところです。

■参考文献

(1) https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/R6/250606_1.html

(2) https://www.asahi.com/special/population2024/

担当者に聞く

魚ファーストの精神で、養殖ICTシステムの商用化に取り組む

技術部 主査

吉岡 聖悟さん

■日々担当されている業務と取り組む姿勢についてお聞かせください。

所属する技術部では養殖ICTシステムの商用化に向け、実際に魚を育成し、ノウハウやデータの蓄積を図るなどの検証を進め、最適なシステムの設計、仕様の検討を実施しています。NTTアクアで検討中の機能などを、共同研究を実施している紅仁社へ提案する際に、「以前から、このようなICT機能が欲しかった」などの声をお聞きするたびに、養殖事業者目線に立った提案ができていると実感しているところです。現在は魚種を限定し、魚を育成していますが、天候や装置の稼働状況により、現地でのデータ収集においては、条件が異なるためバラツキが見られ、得られたデータをどう判断していくのか、どう活かしていくのかなど、頭を悩ますことが多々あります。また、養殖事業者の稼働を考慮し、作業の効率化・省力化を図るために導入したICTシステムですが、この管理下で魚は実際どう反応しているのかなど、相手は生き物(魚)であり、実際に声を聞くことができず、日々格闘しています。この点は紅仁社から、魚ファーストの精神を忘れずに、すべてをICTに任せることなく、ICTを活用する場合と、あえて活用しない場合とをよく見極めながら運用していくことも重要であると教えていただき、日々の業務で実践しています。

■今後の展望についてお聞かせください。

陸上養殖で育てた魚の販路を拡大するとともに、需要予測などにより、生産者と消費者のマッチングも図っていけるよう、AIの活用などの検討を進めていきたいと思っています。

ア・ラ・カルト

■前例のない業態に悪戦苦闘

NTTドコモビジネスにとって、陸上養殖は全く新しい業態であったため、会社設立に向けて、NTTグループ内での合意形成には大きな苦労があったようです。前例のない挑戦に対して、慎重な議論が重ねられましたが、最終的にはNTTドコモビジネスの幹部の皆様が力強く背中を押してくださったことで、NTTアクアを設立することができたとのことです。

現在、沖縄県大宜味村の廃校となった学校の教室を改装し、そこを拠点として活動しています(写真1、2)。2年前からこの場所で共同生活を始め、日々の業務を共にする中で、メンバ間の絆は非常に強くなっているそうです。寝食を共にすることで、単なる職場の仲間ではなく、家族のような関係性が築かれているとのこと。こうした団結力こそが、NTTアクア最大の強みであると感じているそうです。

■釣った魚に愛着

大宜味村での滞在中、プライベートで釣りを楽しむことがあるそうです。釣った魚を試験的に陸上養殖設備に入れて飼育してみたところ、毎日餌をやるうちに、その魚に愛着が湧いてしまい、いざ食べようとすると心が痛むというエピソードがあったそうです。

大宜味村での共同生活では、料理が得意な人が食事を担当したり、几帳面な人は時間があれば掃除をしたりと、職場では見えなかったメンバの個性が垣間見える瞬間が多くあるとのことです。