2025年11月号

明日のトップランナー

量子技術実用化の前に立ちはだかる壁を打ち破る鍵「量子エラー抑制技術」

現在、世界中で研究・開発されている量子コンピュータは、実用化するためにはまだいくつかの問題を抱えています。中でも特に大きな問題は、さまざまな要因で発生する計算エラー(誤り)が多発することです。本格実用化には、この量子自体の根本的な性質を原因とするエラーの克服が最重要課題であり、世界的に「誤り耐性を持つ大規模量子コンピュータ」の登場が期待されています。今回は実用的な「量子エラー抑制法」を世界で初めて確立し、「2021 Innovators Under 35 Japan」の1人に選ばれたトップランナー、遠藤傑特別研究員に話を伺いました。

遠藤傑

NTTコンピュータ&データサイエンス研究所

NTT理論量子情報研究センタ 特別研究員

PROFILE

2014年慶應義塾大学物理情報工学科卒業。2016年同大学基礎理工学専攻物理専修修了(修士号)。2017~2019年英オックスフォード大学留学(材料科学専攻博士課程修了)。2020年日本電信電話株式会社入社。NTTセキュアプラットフォーム研究所入所。2021年より NTTコンピュータ&データサイエンス研究所。2021年MIT technology review innovator under 35 Japan。2022年 Project Management Institute future 50。

究極の「万能量子計算」の実用化をめざして、今踏み出す第一歩

■「量子エラー抑制」とは具体的にどのような技術でしょうか。

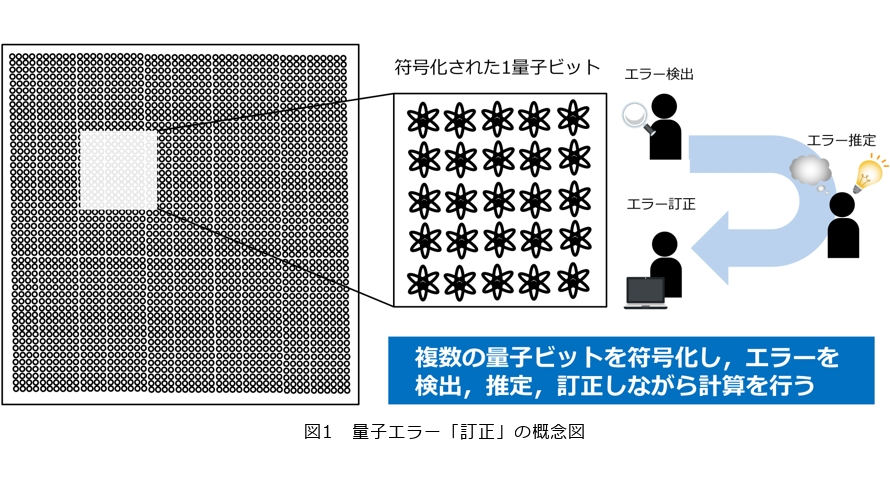

現在、量子技術は世界各国で研究・開発されていますが、量子コンピュータには外界の熱や磁場などのノイズに起因するエラーが多発してしまうという弱点があります。このノイズの問題は一朝一夕には解決できないというのが現状です。念願の量子コンピュータの実用化のためには、このエラーをなくすことが大前提となります。現実的にこの問題を解決する方法として、まず「量子エラー訂正」という方法があります。これは多数の量子ビットを冗長化することで、エラーが生じても元の状態に戻せるようにする技術です。例えば従来のコンピュータの場合、計算は「0」と「1」で行っているわけですが、この「0」を「000」、「1」を「111」と表現するとしましょう。量子エラーが発生してこの「000」が「010」となってもこの「010」はもともと「000」であったと推定することができますから、そのエラーを検出して「000」に戻すことが可能になります。さらにこの桁数を増やして「00000…」などのように、冗長性を高めることでエラー訂正の精度を高めていくのが、この「量子エラー訂正」という技術です(図1)。

ただし、現在の量子コンピュータでは「量子ビット数」が数100程度と限定されるため、この「量子エラー訂正」に能力を割いてしまうと、その分本来の計算能力を損なってしまいます。物理量子ビットを集積し、エラーが訂正可能な論理量子ビットにするためには、数10から数100の物理量子ビットが必要となります。量子コンピュータで有意義な計算を行うためには数10から数100の論理量子ビットが必要であるということを考えれば、「量子エラー訂正」でエラーを修正することは現在の量子ハードウェアには非常に負荷が高いことが分かります。そこで量子コンピュータの能力を損なうことなく量子エラーを削減させようという方法が、私の研究する「量子エラー抑制」という技術になります。

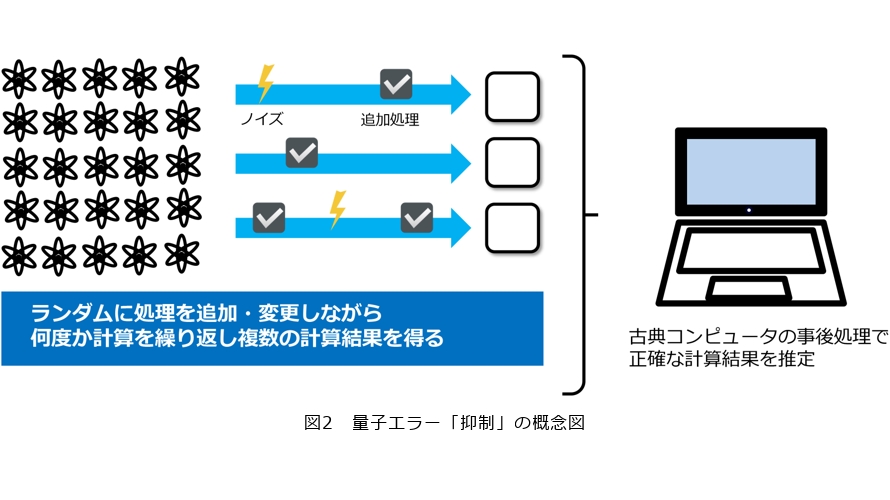

量子エラー抑制というのは、大まかにいえば量子コンピュータからの出力結果を統計的に処理して正しい結果を予想することで、計算結果からエラーを取り除くというエラー削減方法です(図2)。古典コンピュータと呼ばれる従来のコンピュータを使用して、複数の量子プロセッサで測定した結果を統計的処理で予測するため、量子ビット数の限られた現行の中規模量子コンピュータに適した手法とされており、この数年で世界でも盛んに研究され、さまざまな手法が提案されてきています。

実際にある企業で開発された127量子ビットの大規模量子デバイスで、私の提案した量子エラー抑制技術である「指数外挿エラー抑制」を用いて数10%のエラー率を数%~0.数%に減少させることができました。

計算エラーを削減するのに必須とも思える量子エラー抑制法ですが、難点もあります。量子力学では一般的に測定結果がランダムで、物理量の期待値を計算する際に統計誤差が生じます。量子エラー抑制を用いるとその分散が大きくなってしまい、より多くの測定回数が必要となってしまいます。

ただし、現状では量子エラー抑制は多くの量子実験で用いられる強力な手法でもあります。

■量子エラー訂正法と抑制法を統合した「ハイブリッドエラー削減法」について教えてください。

現在主流の量子コンピュータは、一定確率で発生するエラーの訂正機能を持たないNISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum Computer:ノイズが存在する中規模量子コンピュータ)と呼ばれるものです。現在、順調に量子ビット数が増えており、1000量子ビットを超える量子デバイスも登場していますが、物理量子ビット数が増加すればするほどエラーによる影響も指数関数的に増加するため、1000物理量子ビットを超える大規模化デバイスを正常に働かせることは現在の技術では大変難しいと考えています。その量子コンピュータを正常に動作させるために必要なのは、エラーを起こす可能性の高いエラー訂正前の物理量子ビットの数ではなく、エラーを訂正する能力のある論理量子ビットの数であり、物理量子ビットの数が単純に増えればいいという問題ではないのです。理論上は古典コンピュータ(スーパーコンピュータを含む従来のコンピュータ)を大幅にしのぐ計算能力を発揮するといわれている量子コンピュータですが、現状では量子エラー訂正や抑制といった技術がなければ実力を発揮することは難しいといわざるを得ません。

そこで、私たちは量子エラー訂正を行う能力のある論理量子ビットが量子エラー訂正と量子エラー抑制を組み合わせて、計算エラーを削減する「ハイブリッドエラー削減法」を提案しました。この手法は複雑ではあるものの、基本的には量子エラー訂正を行って十分にエラー率を下げてから、量子エラー抑制により計算エラーを取り切るといった手法です。この手法により、早期の誤り耐性量子計算を行ううえで必要となる物理量子ビットの数が80%も削減できることを示しました。この手法は早期の誤り耐性量子計算を行う際の必須手法になると考えられます。

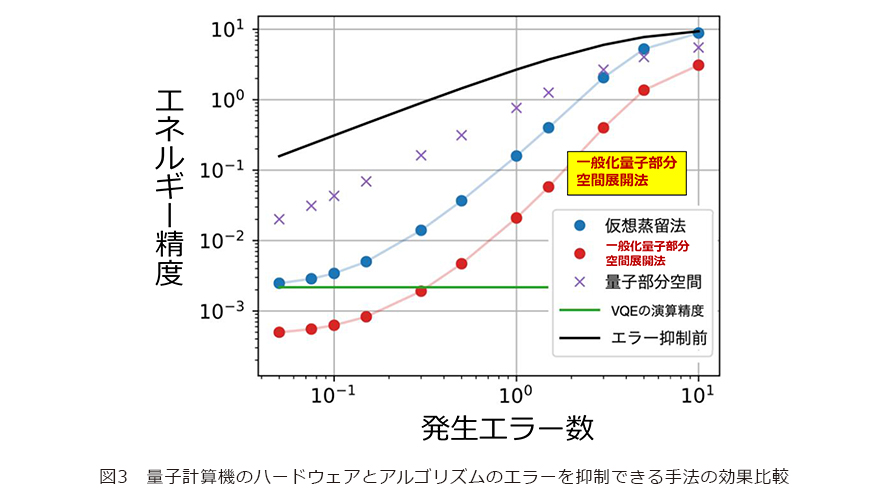

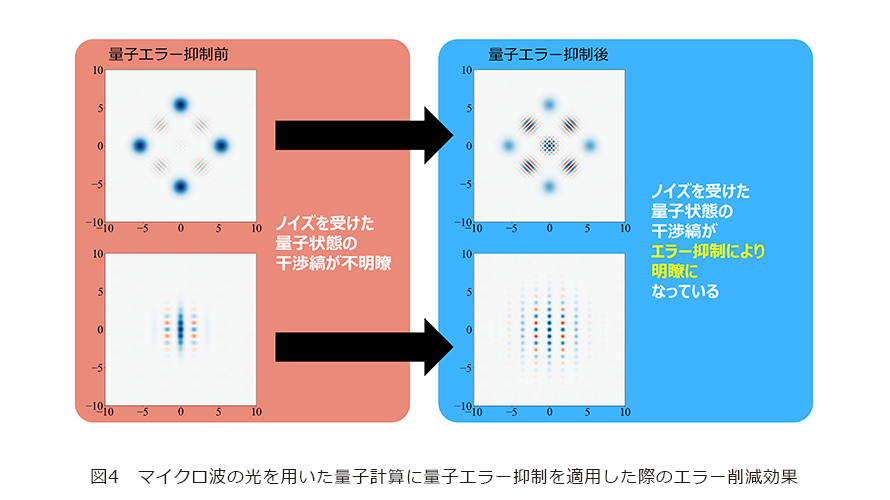

また、複数提案されている量子エラー抑制法どうしを統合し、究極の量子エラー抑制を開発することも行いました。現在、量子エラー抑制法は「外挿法」「仮想蒸留法」「擬確率法」「量子部分空間展開法」などといったさまざまな手法が提案されていますが、この「一般化量子部分空間展開法」はそれらの手法を統合して1つのフレームワークに落とし込んだ「究極形」ともいえます。これは、複数の計算エラーの影響を受けた量子状態のコピーを並列に準備して干渉させることで、計算エラーを実効的に打ち消すことが可能になる手法です。そのエラー抑制効果はこれまでの抑制法と比較して大変性能の高いものとなっています(1)(図3)。そのエラー抑制効果はノイズの影響を受けた量子状態から得られた結果と、この手法でエラー抑制された量子状態から得られた結果を見れば一目瞭然となっています(図4)。

「光」を用いた新エラー訂正法で新しい局面を拓く

■今後の研究の展望について教えてください。

私は量子技術に関してほかにもさまざまな研究を行っていますが、現在もっとも比重高く研究している技術は「連続量エラー訂正法」というものです。これは「光」を用いた新しいエラー訂正法です。「光」の持つエラー訂正能力を利用すると物理量子ビットのエラー数を大きく減らせる場合があることが分かっています。これまではこの切り口からのアプローチはしていなかったのですが、「NTT=光」という強みを活かして進めている研究になります。この部分は研究所間の垣根を越えてもっと議論を交わしてみたい部分でもあり、大きく研究が飛躍する要素が眠っているのではないかと期待しています。当然、「光」を用いたエラー訂正法は未開拓な部分が大きいので、「光」を有効利用してさらに効果の高い量子エラー訂正法および量子エラー抑制法との融合手法を生み出すことが現在の私の目標の1つとなっています。この研究はまだまだやることが多く、実用的なエラー削減が光の系で行える達成目標は目安としては10年後(2035年ころ)でしょうか。とはいえ、理論的には進展がすでにあり、図4は(マイクロ波の光に対してですが)量子エラー抑制を光の量子エラー訂正符号の量子状態に適用し、量子エラー抑制が符号状態の精度を向上できたことを示す結果となっています。

■NTTに入社されたきっかけについて教えてください。

私がNTTに入社する大きなきっかけとなったのは、卒業論文に関連した質問をするために当時NTT物性科学基礎研究所の研究員にお会いしたことです。結局、その方には研究指導をしていただくことになったのですが、その縁もありNTTで長期インターンをすることになりました。それが私にとっての恩師といえる方とのめぐり逢いでした。この時期、ほかにもたくさんのNTTの方々にお世話になり、大変貴重なご指導をいただけたことも大きなモチベーションになりました。

その後の英オックスフォード大学への留学もその研究員の方の推薦でした。オックスフォード大学でも現在のキャリアにつながる恩師ともいえる方々に出会い、そのオックスフォード留学の時期に師事させていただいた先生の研究が「量子エラー抑制」に関するものだったのです。この頃は量子コンピュータの大きな可能性が世界的に取り沙汰され、古典コンピュータでは解くことができない一部の問題を量子コンピュータで解くことが可能になるかもしれないといわれ始めた時期でした。私が量子技術の分野に定着し、キャリアを築くことができたのはこの英国留学のおかげだといえます。そして英国での博士課程を修了して3年後の2020年に日本に帰国し、いざ日本で就職という時期になり、やはりこれまでNTTからいただいた恩恵は私にとって非常に大事なものであったと再認識しました。その恩返しも込めて就職先は学生時代から継続してお世話になっているNTT以外考えられませんでした。そこで2020年1月にNTTセキュアプラットフォーム研究所に入所し、2021年7月に研究所の組織改編に伴って現在のNTTコンピュータ&データサイエンス研究所に移籍となり、現在に至るという次第です。今思い返してみても、研究者としての私の歩みはいつもNTT、そしてNTTの方たちとともにありましたし、現在ももちろんそうです。これからもNTTの皆さんに感謝の念を持って、研究を進めていけたらと考えています。

■研究をするうえで大事にされていることは何かありますか。

私が研究するうえで大事にしていることの1つは「固定観念にとらわれないこと」です。1つの新しい概念が生まれたときに「ほかにも使えるのではないか」「一般化できるのではないか」という視点で物事をとらえるように心掛けています。固定観念を覆す突破口がみえたら、それをほかの研究者たちにもシェアし、ほかの方たちの意見も聞きながら皆で良いものをつくっていくことが重要だと考えています。どんなに有能な人間であっても、たった1人のスキルや見識ではどうしても限界があります。決して1人よがりにならず、グループ全体で取り組むことが大事だと考えています。

また、量子技術の研究というのは実用化という側面からみると、まだ始まったばかりともいえます。実際、量子エラーの訂正や抑制もこの数年でようやく形になってきたばかりで、現在の技術ではエラーを修正した状態での計算能力は、一部の問題を除いて従来の古典コンピュータ(スーパーコンピュータなど)で事足りるレベルでしかありません。世界中で期待されている「万能量子計算」が可能な「誤り耐性を持つ大規模量子コンピュータ」を実現し、実用化するためには、私の一生では時間が足りない可能性が高いです。そこで現在、研究と並行して力を入れて行っているのが後進の育成です。東京大学、慶應義塾大学などを中心に、NTTと共同研究契約を結んでいる大学がいくつかありますので、学生たちに指導をさせていただいています。現在は東大や慶應の学生が中心ですが、ほかに名古屋大学、海外からはMIT(マサチューセッツ工科大学)からのインターンがいたこともありました。さまざまな大学からの学生たちと交流させていただいています。

インターンなどで顔を合わせることのある今の学生たちの中には、トップレベルの能力やスキルを持つ学生も実際にいます。私のスキルでは到底できなかったようなアルゴリズムの効率の数学的な証明をしてみせた学生もいましたし、私が提案してきたことよりもはるかに一般化した美しい理論を提案してくれた実験専攻の学生もいました。とんでもない次世代がいるなと実感することもしばしばで、こうした後進たちにはとても期待しています。

■現在所属されているNTTコンピュータ&データサイエンス研究所、NTT理論量子情報研究センタについて教えてください。

NTTコンピュータ&データサイエンス研究所では、規模や複雑さの観点から扱うことが困難であったデータを処理可能とし、人や社会に有用な価値を創出する、革新的な計算機科学、データサイエンスの研究に取り組んでいます。研究所全体としては次世代のコンピューティング技術を大切にしています。まだ実用化されていない量子コンピュータ技術についても、かなりの予算を投入していただけて、それぞれの研究者の自由な発想を大事にして研究させていただけていることはとてもありがたいと感じています。私のような理論中心の基礎研究はもちろん、開発を行っている研究者の方も大勢いらっしゃって、幅広いジャンルの研究を行っている研究所です。

NTT理論量子情報研究センタは量子力学の原理に基づき、量子情報科学における先端的な理論研究を推進することで、量子的性質によって初めて可能となる革新的技術の創成をめざして研究を進めている部署になります。こちらはまだ比較的新しい部署なのですが、量子技術に関するエキスパートの方々が数多く在籍しています。そうした方々と議論を深めながら、前述の「連続量エラー訂正法」などのようなこれまでとは違う全く新しい提案を行っていければと考えていますし、実際そういった土壌が整っている今後の可能性に満ちた研究所だと思います。

■研究者・学生の方々へのメッセージをお願いいたします。

いつも刺激的なアイデアや自分にない視点をいただいている共同研究者の方々のおかげで、私も毎日刺激的な研究を行うことができているので大変感謝しています。学生の方々もアイデアはもちろんですが、私が与えるばかりではなく、お互いに刺激し合って私自身も成長を感じたりできています。今後もこういった方々と良い関係を続けていくことができればと考えています。NTTは私のような基礎研究を行う者にとって、大変望ましい環境だといえますので、量子技術に興味のある方はぜひNTTの門戸を叩いていただきたいと思います。私がそうであったように、NTTに所属する研究者たちとともに切磋琢磨していきましょう。