2024年8月号

明日のトップランナー

地球規模での量子通信を実現する「量子インターネット」のための理論を構築

1世紀前に登場した量子力学は、古典力学の根底にある決定論的世界観を諦めた反面、より一般性が高い理論体系となっており、今や「万物は量子力学で記述されるはず」と考えられるに至っています。さらに古典的世界観をもとに構築された情報処理に対する理論体系を量子力学の枠組みでとらえ直す取り組みの中で、従来困難とされていた情報処理タスクまでもが量子力学の枠組みで実装可能となることが分かってきています。今回はNTTが取り組む「量子ネットワーク」の研究分野を先導するトップランナー・東浩司特別研究員に、現在取り組まれている研究や研究者としての心構えについてお話を伺いました。

東 浩司

NTT物性科学基礎研究所 特別研究員

PROFILE

2010年大阪大学基礎工学研究科物質創成専攻博士後期課程修了。同年日本電信電話株式会社入社。NTT物性科学基礎研究所入所以来、量子情報理論、特に量子中継や量子インターネットの理論的研究に従事。2012年から2018年トロント大学客員研究員。2019年ケンブリッジ大学客員研究員。2018年から2022年JSTさきがけ(兼任)研究者。2019年より大阪大学大学院基礎工学研究科招へい准教授。2023年から「Optica Quantum」誌編集者。

従来の常識を覆した新たな方式が、「全光量子インターネット」の未来を引き寄せる

■はじめに、「量子ネットワーク理論の構築」とはどのようなご研究でしょうか

私が研究している「量子ネットワーク理論の構築」とは、量子力学の枠組みで許される通信ネットワークの究極形である「量子インターネット」の将来像を明らかにすることを目標とした研究です。

そもそも物理学における理論の役割の1つは高い確度で未来を予測することです。ニュートン力学に代表される古典力学では、「原理的には必ずこうなる」という類の100%当たる予想を与えますが、原子や素粒子などが織り成すミクロな世界には古典力学ではどうしても説明のつかない現象が存在します。そこで登場したのが量子力学です。これは天気予報のように、ある現象が生じる確率を言い当てるだけにとどまることで古典力学よりも広い理論体系になっており、ミクロな世界から宇宙に至るさまざまなレベルの現象に精度の高い説明を与えます。現在では量子力学こそが万物の理論と考えられており、例えば重力理論のように古典力学でうまくいった理論があったとしても、それを量子力学の広い枠組みでとらえ直すこと、つまり「量子化」することは、現代物理学における基本的な取り組みの1つであり続けています。

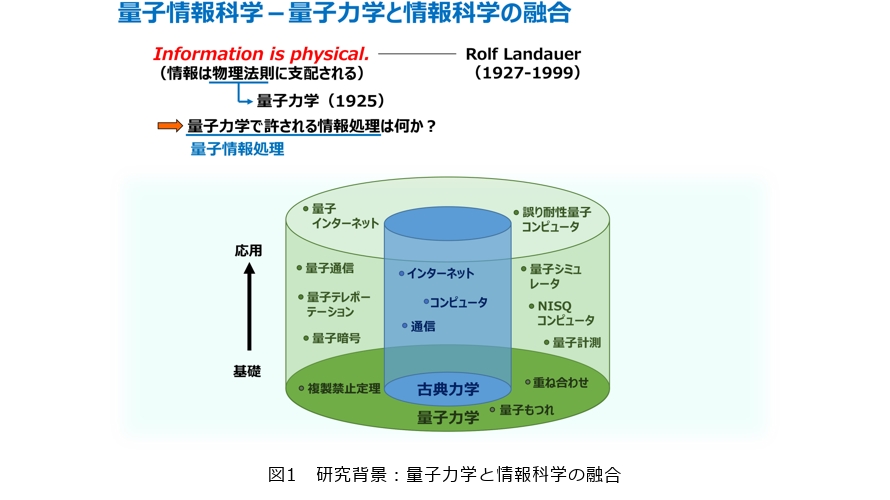

他方で、前世紀に発明され現代社会にまで影響を及ぼす通信やコンピュータなどの情報処理技術の根底にも物理があります。これは当時IBMフェローだったRolf Landauerが1990年代に発した「Information is physical(情報は物理的である)」というスローガンにより分野に浸透した考えとなっています(図1)。例えばオンライン会議で何か脳内にある情報を伝える際には、脳内情報が音へと変換され、その音をマイクで拾い電気信号へと変換され…というように、一般に情報処理は物理系と物理的過程を通じて行われるため「情報処理は物理法則に従う」ということになります。ただし、現在のコンピュータや通信などの情報処理技術は、古典力学的世界観のもとで構築されたものに過ぎません。

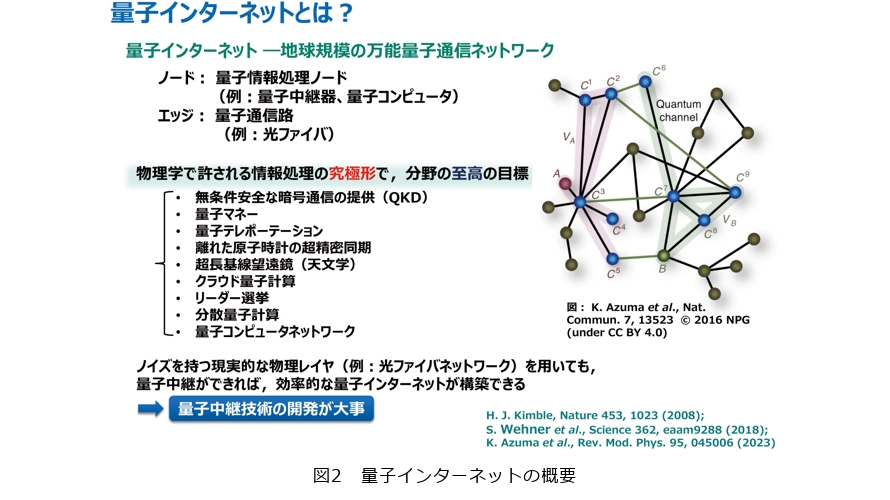

そうした情報処理を「量子化」する試みから生まれたのが量子情報科学で、その中で私が取り組むのが「量子インターネット」の理論構築です。現在のインターネットを地球上の最大規模の情報処理ネットワークととらえるなら、それを量子化した「量子インターネット」は、究極の情報処理ネットワークとなるはずです(図2)。量子インターネットという用語はもともと、カリフォルニア工科大学の教授であったH. Jeff Kimbleによって2008年のNature誌の総説論文のタイトルとして導入されました。ただその時点では、量子コンピュータや量子メモリなどの量子情報処理ノードを光ファイバや自由空間などの量子通信路で結びつけた「量子情報処理ネットワーク」である、という抽象概念に過ぎませんでした。私の研究では、当時抽象概念でしかなかった「量子インターネット」を具現化することを目的としています。

■量子インターネット実現に向けて、どのような研究に取り組まれていますか。

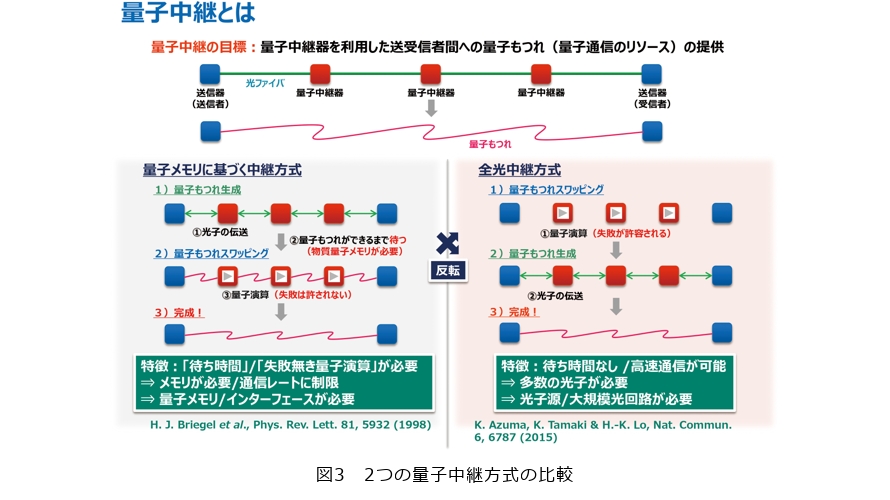

抽象概念であった量子インターネットを具体化して実現するためには、まず量子情報を担う量子系を伝送する量子通信路が必要です。従来の通信では、光ファイバや自由空間を通信路として用い、それらが持つ雑音や損失に抗して通信を行うために、中継器や増幅器を用いて信号を増幅しています。しかし量子情報の場合は原理的に複製や増幅ができないため(量子情報の複製禁止定理)、量子情報の伝送においては信号増幅を用いることができません。そこでこの課題を解決する手法として1998年に提案されたのが「量子中継」です。これは「量子中継器」という特殊なデバイスを送受信者間に複数配置し互いに量子通信路で結びつけることで動作する手法で、たとえ量子通信路が雑音や損失を持っていたとしても、送受信者の距離によらず忠実かつ効率的な量子通信を可能にします。

私が研究を始めた2010年ごろには、量子中継器が量子情報を保持する「量子メモリ」を備えることが定説として認識され、疑問を持つ方はいなかったと思います。しかし従来型の量子メモリを用いた量子中継は、量子情報の伝送に時間がかかり、さらに量子情報を届ける媒体である光との量子的インタフェース機能を備えることを量子メモリに要求するばかりか、途中で中継器による量子演算が失敗した場合に伝送そのものが失敗してしまうというリスクがあるため、結果としてデバイスへの要求が極めて高いという課題を抱えていました。

状況を一転させる研究創出の糸口になったのは、当時私と同じ研究所に所属し、私の先輩にあたる玉木潔氏に連れられ訪問したトロント大学でのHoi-Kwong Lo教授との会話でした。量子メモリに基づく自身の量子中継の理論を紹介したところ、「そもそも量子中継に量子メモリは必要なのか?」という素朴な疑問を投げかけられたのです。この一言によって従来の常識を改めて考えさせられるようになり生まれたのが、2015年に世界に先駆けて発表した新たな量子中継の方式「全光量子中継」です。これは光デバイスを組み合わせるだけで量子中継が可能であることを示し、従来の常識を覆すものでした。この方式は、量子中継に向け、量子メモリ開発を精力的に進めていた当時の世相の中ですぐには受け入れてもらえませんでしたが、国際会議QCrypt 2015での講演後に状況は一変し、現在では量子中継実現のための二大アプローチ(量子メモリに基づく中継方式と全光中継方式)の1つであると認識されています(図3)。またこの全光量子中継は、光デバイスだけで量子計算を実現する「全光量子コンピュータ」のマイルストーンであり、さらには全光量子コンピュータを全光量子中継で結ぶことで実現される「全光量子インターネット」の可能性を提示するもので、個人的には有意義なものであると当初から確信していました。

■そのほかどのような研究を手掛けていらっしゃるのでしょうか。

2015年に発表した「全光量子中継」を理論どおり実装していくためには、「量子誤り訂正符号」という特殊な機構が必要な長いタイムラインの研究になり、分野が「息切れ」を起こしてしまう可能性があると考えました。そこで全光量子中継実現のマイルストーンとなる研究課題として、通信距離に限界のない全光量子中継と、通信距離にこそ限界があるものの当時すでに実用化段階にあったポイント・ツー・ポイント量子鍵配送方式との技術的・概念的間隙を埋めるような方式を探すことにしました。

中継地点を一切用いず送受信者を直接ファイバで結ぶポイント・ツー・ポイント方式量子鍵配送の距離限界は、ファイバ距離にして約400km程度とされていました。これを打破するために私は、当時のグループリーダーだったWilliam J. Munro氏らとともに、送受信者の真ん中に1つだけ測定器を配置するアイデアを提案しました。これは、量子メモリや量子誤り訂正符号などを必要とせず、ポイント・ツー・ポイント量子鍵配送方式の通信レートそのままに通信距離を倍にし、800kmまで通信ができる可能性を明らかにしました。中でも2019年にヴィーゴ大学のMarcos Curty氏とLo氏とともに提案したツイン・フィールド型の量子鍵配送方式は、いまやCAL19方式と呼ばれ、世界のさまざまなチームが量子鍵配送実装の際に採用してくれています。

またLo氏のグループに滞在していた水谷明博氏と議論し、当時導出されて間もなかったポイント・ツー・ポイント方式の理論限界を拡張する研究に着手し、任意の量子ネットワークが持つ通信の容量である「量子通信容量」や「秘匿通信容量」の限界を世界に先駆けて提示することができました。これにより、それまで曖昧だった「量子インターネット」をきちんと扱う理論的枠組みが整理され、効率的な量子インターネットプロトコルのデザインに道標を与えることができました。実際そこからヒントを得て、当時NTTコミュニケーション科学基礎研究所に属した加藤豪氏とともに、量子ネットワーク上の2者間で量子中継を並列に走らせる通信方式を提案し、通信路が光ファイバで構成されている場合にはこの方式の効率が理論限界と一致することまでをも突き止めました。これらの成果は量子中継が、原理限界あるいはそれに近い高パフォーマンスの量子インターネット構築においても、基本的な役割を担うことを示しています。

これら一連の量子ネットワークに関する研究は、1998年から存在していた「量子中継」という概念と、H. Jeff Kimbleが提唱した「量子インターネット」という抽象概念を結びつけて具象化することに貢献したと思っています。実際このような知見を、世界の一線で活躍する研究者たちとともに「量子中継:量子ネットワークから量子インターネットへ」と題した総説論文としてまとめ、Reviews of Modern Physics誌から昨年出版することができました。

「Simplicity」を持った美しい理論は、後世に語り継がれる

■今後の研究の展望を教えてください。

量子インターネットは多くの応用の可能性を秘めています。例えばその1つが、ネットワーク上の任意のユーザ間での量子鍵配送を可能にするというものです。量子暗号の一種である「量子鍵配送」は、たとえ盗聴者が量子力学で許される任意の盗聴行為(例:量子コンピュータによる盗聴行為)を行ったとしても、情報理論的に安全な暗号通信を提供することができるため、国民投票・首脳会談・金融取引・遺伝情報・生体情報のやり取りなど、高度な安全性が求められる場面での応用が期待されています。そのほかにも量子テレポーテーションにより量子系の情報を遠く離れた地点に光速で忠実に転送したり、原子時計を正確かつ秘密裏に同期して安定・正確・安全な世界時計の共有を可能にしたり、望遠鏡アレイを超長基線化するなど、さまざまな応用先があります。

また現在、量子コンピュータのほうは学術業界だけではなく企業でも研究が始まり、製品化に向けて発展が加速しています。個人利用を主目的とする量子コンピュータと異なり、量子通信、ひいては量子インターネットはあくまでインフラでユーザ数に応じて価値が向上する存在であるため、拡張可能なグランドデザインに基づいて国家レベルで構築・拡大しなればいけません。したがって拡張性に優れたミドルウェアやソフトウェアのデザインについて明確化していく研究や、標準化も大事な取り組みになっていくと考えています。

■所属されているNTT研究所にはどのような印象をお持ちでしょうか。

NTT物性科学基礎研究所は1990年代の分野の黎明期から量子情報の研究を行っていて、量子情報研究における日本の中心的存在です。実際に、私が所属した大阪大学の量子情報研究室の教授だった井元信之先生(現:東京大学特任教授)と准教授だった小芦雅斗先生(現:東京大学教授)は大学に異動される前にNTT物性科学基礎研究所に所属されていましたし、大阪大学で井元研と深く交流があり同じく量子情報分野で先駆的研究をされていた北川勝浩先生(現:大阪大学特任教授)もNTT物性科学基礎研究所の出身だったように、振り返れば私の周りにはNTT物性科学基礎研究所の出身者が大勢いました。そして私が実際にNTTに入社して感じたのは、たとえ現在(30年前の量子情報研究のように)萌芽段階にある分野でも、本質的に大事であれば長期的に研究を支えてくれる環境が整っていることです。これは世界的にみても稀有な研究所で、恵まれている環境であると感じています。

■最後に、研究者・学生・ビジネスパートナーの方々へ向けてメッセージをお願いします。

私が研究で大切にしていることは、たとえ発表時点で理解されなくとも、時代を超えて認められ、将来的には「当たり前」となる理論を追い求めることです。個人的にはそれこそが後世に残る研究だと思いますし、特に基礎研究ではこういった研究の可能性を模索することは非常に大事だと思っています。またそこで常に意識しているのは、研究のインパクトをどれだけ時間軸で残せるかです。一般のプロダクトなどでは同時刻上で多くの人に影響を与えることが重要ですが、研究は必ずしもそうではありません。アインシュタインの論文の中にも、死後により数多く引用されるようになったものがあるように、研究が「どれだけ長い間多くの人を魅了できるか」というのを常に意識しています。

またそのような後世に残る理論は、シンプルさを常に内包しているという点にも気を付けています。その理論が正しく価値あるもので、出版され世に認知されれば、その後は恣意的な何かが介在することもなく独りでに広まっていくものだと思います。私は今でもパズルやそのピースを探しながら、「将来スタンダードとなる自然観や技術とは何か」、「自分が解けたら高揚感を覚える基本的な問題は何か」といったことを常に自問しています。それは苦労する反面、問題を見つけてそれが解けた際には何物にも代えがたい喜びを感じることもあります。この記事を読んで、研究・仕事において「自分自身の感性を大切にしよう」、「人ではなく自分が信じる価値あるものに打ち込もう」と少しでも思ってくださる方がいると良いな、と思います。