2025年7月号

特集2

つなごう。驚きを。幸せを。~6G時代のWell-beingな社会の実現に向けて~

- 6G

- HAPS

- AI-Centric Network

NTTドコモグループのブランドスローガン「つなごう。驚きを。幸せを。」には、私たちの使命である「つなぐ」に真摯に向き合い、「驚きと幸せ」に満ちた価値を社会へ提供するという想いが込められており、その中にはドコモR&Dの6G(第6世代移動通信システム)時代を見据えた取り組みも詰まっています。テクノロジーだけでなく“人間力”も活かしながら、さまざまなステークホルダと共に、「つなぐ」価値を日本から世界へと広げていきたいと考えています。ここでは、AI(人工知能)やビッグデータの活用、6Gの取り組み、2026年に商用化を予定しているHAPS(High Altitude Platform Station)をはじめとするNTN(非地上系ネットワーク)、そしてAIを活用したネットワークの高度化などについて紹介します。なお、本記事は、「つくばフォーラム2025」での基調講演の内容をダイジェストにしたものです。

佐藤 隆明(さとう たかあき)

NTTドコモ 代表取締役副社長

ドコモR&Dの取り組み

NTTドコモグループが掲げる「つなごう。驚きを。幸せを。」には、「つなぐ」を価値創造の源泉として、それぞれの事業の強みをつなぎ、掛け合わせることで、パートナーの皆様と共に新しい価値を生み出し、そこから生まれる嬉しい「驚き」と「幸せ」にあふれた社会を実現していくという想いが込められています。テクノロジーだけでなく“人間力”も活かしながら、さまざまなステークホルダと共に、「つなぐ」価値を、日本から世界へと広げていきたいと考えています。

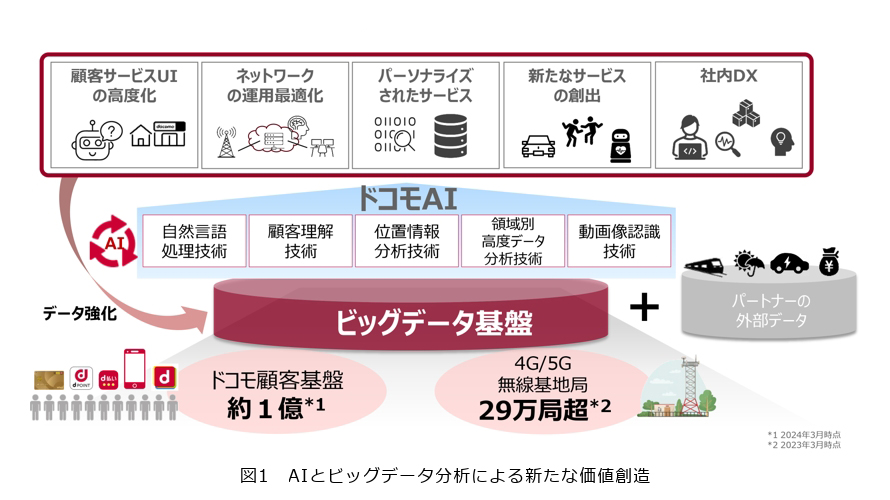

ドコモR&Dは、2030年以降の6G(第6世代移動通信システム)時代を見据え、“Well-beingな社会の実現”を中期ビジョンに掲げて、さまざまな研究開発に取り組んでいます。その実現に向け、モバイル通信だけでなく、AI(人工知能)やビッグデータを活かしたプラットフォームやサービスの開発をしており、個人や法人向けのソリューション、加えて社内のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しています。顧客会員基盤、ネットワークおよび各サービスの運用データを利用したビッグデータ基盤を構築し、これらにより質の高いデータを収集し、時にはパートナー企業のデータを結びつけ、AI技術を活用することで、顧客サービスUI(User Interface)の高度化、ネットワーク運用の最適化や効率化、よりパーソナライズされたサービスの提供、今までなかった新たなサービスの創出、社内のDX推進などに役立てています(図1)。さらには新しいサービスから生まれたデータをさらに基盤に戻していくことで、さらなる価値創出に活用できるようになり、価値創出の循環サイクルを強化することが可能になります。この“データとAIの好循環”が、重要であると考えています。

また、6Gは2030年ごろの商用化をめざして、世界中で研究開発が進められています。NTTドコモでは、6Gで実現すべき価値を5つの柱として定義し、これらを基に、国際標準化活動やグローバルパートナーとの共同実証実験を通じて開発を進めています。特に重視しているポイントは、サステナビリティを支える省電力化技術、シンプルで費用対効果の高いシステム構築、収益を生むネットワークサービスの創出です。また、NTN(非地上系ネットワーク)*1などを活用することで、地上にとどまらない「どこでもつながる通信インフラ」の実現もめざしています。さらに、AIやロボットの能力を最大限に引き出せるようなネットワークの実現に向けた取り組みも推進しています。そして、これらすべての価値において不可欠なのが、「AI for Network(ネットワークのためのAI)」です。

IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想は、革新的な光電融合技術を用いて、人それぞれが自分らしく生きられるWell-beingな社会を実現するという構想です。この構想の中で、NTTドコモは技術と価値の社会実装に注力しています。NTT研究所と連携しながら、NTTドコモの強みである移動通信とサービス開発力、そしてNTTドコモグループ全体の実装力を活かして、IOWN構想の実現に取り組んでいます 。

*1 NTN:衛星やHAPSなどの非陸上系媒体を利用して、通信エリアが地上に限定されず、空・海・宇宙などのあらゆる場所に通信エリアが拡張されたネットワークのこと。

AIとビッグデータ活用による新たな価値創造

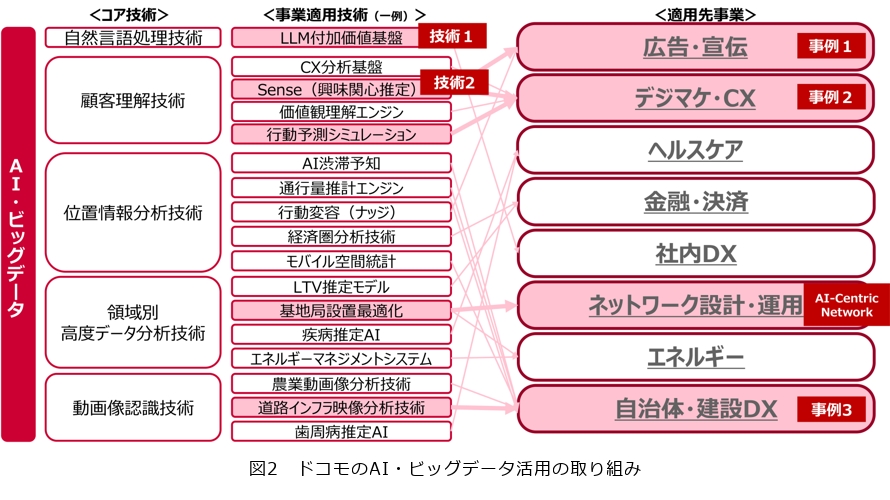

ドコモR&Dは、多様なAI技術を開発しており、主なAI関連技術には自然言語処理技術、顧客理解技術、位置情報分析技術、領域別の高度なデータ分析技術、動画像認識技術があります。ここでは、2つの適用技術と、AIとビッグデータを活用した広告・宣伝、デジタルマーケティング・CX、自治体・建設DXの3つの分野における取り組みを紹介します(図2)。

1番目の適用技術である、LLM(大規模言語モデル)*2付加価値基盤は、社内業務のDXにおいて、tsuzumiやChatGPT、GeminiなどさまざまなLLMを共通の機能で一元的にサポートします。この基盤では、RAG(Retrieval-Augmented Generation)やAI倫理のチェック、セキュリティ機能などが統合されており、NTTドコモの社員に広く利用されています。

2番目の適用技術である、顧客理解エンジン「docomo Sense」(興味関心推定)は、位置や購買履歴など多様なビッグデータをAIで解析し、顧客の潜在ニーズを高精度で抽出します。例えばクライアント企業の店舗近辺に滞在しているユーザ群を位置情報から特定し、顧客の行動や購買傾向などの特徴を多面的に分析したり、店舗に来訪しそうな潜在層を推定して広告配信し、その効果を分析・評価することができます。また、プライバシーを保護しつつ、データクリーンルームを使用してより高度な分析や広告配信を行うことが可能です。安心・安全な環境下で、NTTドコモが保有する位置や購買履歴など多様なビッグデータをカスタマイズした、ドコモデータを活用し、データドリブンなマーケティングを推進できるのが「docomo Sense」の強みです。

続いて、3つの事業適用ユースケースを具体的に紹介します。まず、広告・宣伝事業では、dポイントクラブの会員データを基にしたセグメント化された広告用プロファイリングデータの利用が進められており、消費者のライフスタイルを高精度で捕捉し、効率的なマーケティング施策が実現されています。具体的な活用事例として、アウディ・ジャパン様のEV(電気自動車)に関するプロモーションがあり、ここでは来店率が125%になり、アウディ・ジャパン様からも「これまでになかった成果」と高く評価されています(1)。

デジタルマーケティング・CX事業では、リアルデータとLLMを組み合わせて仮想顧客を生成し、これまでのようにリアルな顧客にマーケット調査することなく、仮想顧客へのヒアリングを通じて未来の行動を予測するシミュレーション技術の開発と実証を進めています。実際に、無人店舗等での顧客行動に関する実証実験が行われ、従来の方法よりも高い販売率が確認されています。将来的には、テキストシミュレーションに加え、小売りの商品陳列の見えやすさなど、物理空間での顧客行動もデジタル化した売り上げ向上シミュレーションに拡張していく予定です。

自治体・建設DX事業では、「Mobiscan」は大量の映像データを効率的に管理するプラットフォームであり、AIによる道路工事検知ソリューションとして、岡山ガス様に導入されました。このソリューションは、従来の車両による巡回パトロールに代わるもので、保全業務の人手不足解消や巡回車両の維持費削減に貢献します。

これらの事例を通じて、新たなデータがビッグデータ基盤にフィードバックされることで、さらなる価値創出が期待されています。NTTドコモは、これらのAI・ビッグデータ技術を駆使して、より効率的かつ効果的なサービス提供をめざしています。

*2 LLM:大量のテキストデータに基づいて機械学習により訓練された大規模な人工知能モデルのこと。ここでは特に、文脈を理解して人間らしい自然な文章を生成する能力を持つモデルを指します。

6Gの展望

6Gに関する国際標準化活動は2024年末から本格化しており、2025年後半から技術検討が開始され、2027年には初期仕様策定の検討が行われる予定です。この過程で、3GPP(3rd Generation Partnership Project)Release-21の仕様が作成開始され、2029年前半の完成をめざしています。またNTTドコモは、早ければ2030年には商用化を始めたいと考えています。NTTドコモはすでに屋内外で実証実験を複数のパートナーと共に始めており、標準化活動やホワイトペーパー作成にも注力しています。NTTドコモでは、商用化に向けて、6Gの5つの価値を掲げています(図3)。

まず、Sustainability(サステナビリティ)について、カーボンニュートラルを達成するために、IOWNの光電融合技術やAIを活用したネットワーク制御などを活用し、総合的な低消費電力化を追求しています。

次に、Efficiency(効率性)の向上をめざし、システムのシンプル化やAIの適用によって、ネットワーク設計や効率性を飛躍的に高める方向で検討を進めます。高速移動体、特に自動車や列車向けの無線通信では、自動運転の進化に伴い、さらなる高速・大容量化が求められています。これを実現するためには、ミリ波などの高周波数帯無線通信が不可欠です。ただ、高周波数帯は直進性が強いため、車両の走行による位置変化や他車両による電波遮蔽が発生することから、安定通信の確保が課題となります。この実現に向けたNTT研究所とNECによる高周波数帯分散MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技術の実証実験では、高周波数帯無線でも連続接続を可能にする“分散アンテナ同時ビームサーチ技術”の実証が行われました。複数の分散アンテナが同時に同じ周波数を用いる際の干渉を抑え、多数アンテナのビーム切り替えが迅速に対応できることを確認しました。

Customer Experience(顧客体験)の向上に関しては、5G(第5世代移動通信システム)では実現できなかったユースケースを追求し、五感による新たなコミュニケーションの導入をめざしています。特にNTTドコモが開発したFEEL TECHは、映像や音声、文字などでは伝えられない感覚(力覚、触覚、味覚など)をデジタルコンテンツとして共有できる技術で、この感覚を通じたスキル伝承を実現しようと、パートナー企業との協業を進めています。これは大阪・関西万博の複数の会場内で、体験が可能となっています。

また、NTTドコモは TOPPAN様と共同で、メタバースアプリ「メタパ」とFEEL TECHの連携企画を発表し、教育や技能伝承、ネットショッピングの分野で新たな体験を提供するコンテンツを開発する計画を打ち出しています。

Network for AIは、AIのためのネットワークであり、その取り組みの一環として、6G時代に向けて、ロボットやAIが私たちの日常の一部として共存する未来社会を見据えています。この目標に向けて、AIやロボットの能力を最大限引き出すネットワークサービスの要件を検討しています。2024年、AIやロボティクス分野のエキスパートと共に「6G Harmonized Intelligenceプロジェクト」を立ち上げ、203X年に向けた創造的なアイデアやユースケースを模索しています。Network for AIに関連する技術の1つが、In-Network Computing技術です。この技術は、ネットワーク内のプロセッサへの情報処理のオフロードを実現し、端末側の負荷を軽減します。これにより、省エネルギーが期待でき、国際標準化の場でも多くの企業から提案が上がっています。

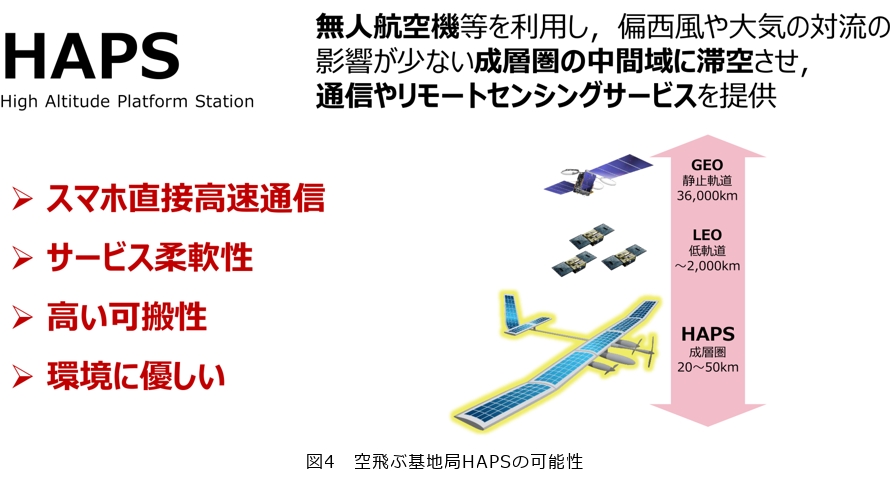

Connectivity Everywhereでは、スマートフォンやIoT(Internet of Things)端末が日本全国どこでも接続可能になることをめざし、衛星通信やHAPS(High Altitude Platform Station)*3などNTNの進展を追求しています。これにより、ネットワークの信頼性向上と、地上ネットワークで電波が届かないエリアでもスマートフォンやIoT端末が直接通信できる環境を整備していきます。

総じて、NTTドコモは6Gに向けた多角的なアプローチを進め、顧客体験の向上、効率的な通信システムの構築、環境への配慮を兼ね備えた未来の通信インフラの実現をめざしています。

*3 HAPS:ソーラープレーン型の航空機や飛行船などを利用して、成層圏環境での運用が想定される空中プラットフォームです。

NTN技術 HAPS

NTTグループの宇宙ビジネスの統一ブランド「NTT C89」は、「未来に、新しい星座を。」というキーワードのもと、各社の宇宙事業を連携させ日本の宇宙産業の未来に貢献しようとしています。NTTドコモの宇宙事業の取り組みについて説明します。

日本の地上系ネットワークは99.9%以上の人口カバー率に達していますが、山岳地帯や離島では通信が届かない「圏外」が存在します。この問題を解決するため、衛星通信を含むNTNの導入が注目されています。これにより、地上ネットワークが届かないエリアにも通信サービスを提供し、災害時の通信確保や遠隔地での生活やビジネスでの利便性向上が期待されます。

NTTドコモグループは、静止軌道衛星(GEO)、低軌道衛星(LEO)、HAPSを含む「マルチレイヤーネットワーク構想」を推進しています。これにより、さまざまなサービス特性を活かしながら、ディザスタリカバリも考慮し、「いつでも、どこでもつながる」世界の実現をめざしています。GEOの「ワイドスター」衛星電話サービスや、LEOの「Starlink Business」を提供しつつ、HAPSの商用化もめざしています。

HAPSは、高度20kmの成層圏に無人航空機を滞在させ、通信やリモートセンシングを提供します。このシステムは、高速かつ低遅延の通信が実現可能で、臨時のエリアカバーや次世代通信の早期展開にも最適です(図4)。HAPSの主な特長としては、スマホとの直接高速通信、サービス柔軟性、高い可搬性、環境に優しいことが挙げられます。特に、100%太陽光発電で運用される無人機により、低環境負荷で持続可能な通信手段を実現します。

2025年初頭にはケニアでの通信試験が成功し、通信速度4.46Mbit/sが計測されました。この試験ではHAPSが13日間にわたり滞空しました。今後も日本での商用化をめざし、さらなる試験を行う計画です。通信機能だけでなく、カメラやレーダーなど多様なペイロードを搭載できることで、さまざまなユースケースが考えられています。災害時の通信、離島や海上でのサービス提供、さらには上空からの高精細観測など、多様な応用が期待されています。また、IoTシステムとの連携による広範囲でのリアルタイムセンシング機能の実現にも取り組んでいます。現在、ドコモは「能登HAPSパートナープログラム」を開始し、地震や豪雨で被害を受けた能登をフィールドとして、HAPSの特性を活かしたソリューションを共創する取り組みを行っています。このプログラムは自治体、企業、大学などの参加を募集しており、通信の強靭化や産業振興に寄与することを目的としています。

以上のように、NTTグループは宇宙ビジネスを進展させるため、HAPSを用いたさまざまな取り組みを行い、日本の通信環境の向上と安全性の確保をめざしています。プログラムに参加いただける方と新たなビジネスチャンスを一緒に模索していきたいと考えています。

AI-Centric Network

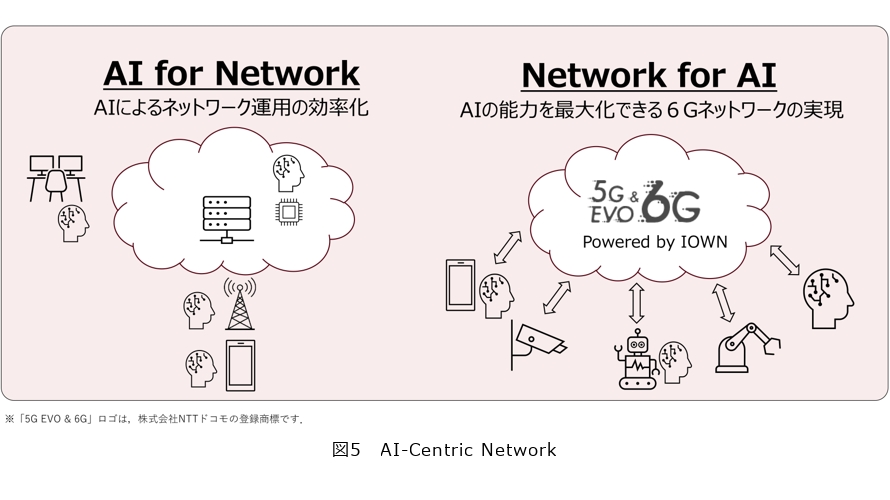

NTTドコモは「AI for Network」と「Network for AI」を融合させた「AI-Centric Network」の取り組みを進めています(図5)。「AI for Network」に焦点を当て、モバイルネットワークの通信制御や保守運用の効率化をめざす方向性について説明します。

NTTドコモはネットワークの制御と保守運用を「AI for Network」によって見直し、次の3つの目標を設定しています。まず「ヒューマンエラーゼロ」は、人間の関与を極限まで削減し、人間による作業を超える安定性と信頼性をめざして、完全な自動化を実現します。次に「ゼロアウテージ」は、大規模災害や予期せぬ事態が発生しても、迅速に影響を予測し、適切な復旧プロセスを導入することで、重大な障害を防ぎます。そして最後に「ユーザエクスペリエンスの最大化」は、ビッグデータを活用して障害や輻輳の予兆を検知し、自律最適化や消費電力の制御を進め、ネットワーク品質を向上させて顧客満足度を高めます。

「AI for Network」の適用領域としては、無線アクセスネットワーク制御、コアネットワーク制御の最適化、ネットワーク運用業務の効率化、通信サービスの高度化があり、4G(第4世代移動通信システム)と5GでもAIの活用が進められており、6Gに向けた実現性と要求条件を探求し実証実験や標準化を進めていく予定です。

次に、AIを用いてさまざまな伝搬環境に最適な通信サービスを提供する「AI-native Air Interface (AI-AI)」技術の実証実験があります。この実験では、AIによって電波環境を学習し、送受信処理を最適化することにより、6Gの通信性能の向上をめざしています。送信時に最適な変調方式をAIで事前学習し、使用することで通信品質が向上しました。また、受信時にはAIを活用した処理を導入することで、5G方式での通信制御用のパイロット信号受信処理プロセスをなくして通信効率の向上を確認できました。これが商用ネットワークに実装されれば、多様な伝搬環境に応じて最適化された通信システムが提供され、安定した高速・低遅延の通信サービスが実現可能になります。

おわりに

今回、NTTドコモのR&DがめざすWell-beingな世界の実現に向けた核心的な取り組みであるAI・ビッグデータと、これらを支えるアクセスネットワークとしての6Gの展望、HAPS中心のNTN技術、AIを活用したネットワーク制御技術を紹介しました。今後も、NTTドコモは私たちの持つ技術を発展させつつ、さまざまなステークホルダとも共創することで、「つなぐ」価値を広げ、その価値を日本だけでなくやがて世界中に広げるというNTTドコモグループビジョンの実現を推進していきます。

■参考文献

(1) https://www.dentsudigital.co.jp/knowledge-charge/articles/2024/2024-1021-audi

佐藤 隆明

「No wow、no life!」が、私の人生のスローガンです。期待を超える体験に出会ったとき、人は自然と「WOW!」と声を上げますよね。私は、人生の中でそんな瞬間を大切にしたい。仕事もプライベートも、WOWのある毎日を送りたい。そして、多くの人がWOWと感じられる社会をつくるために、自分の力を尽くしたい――そんな想いを込めています。