2025年8月号

挑戦する研究開発者たち

あらゆる産業においてバイオ技術が用いられ、社会課題が解決される社会、「バイオエコノミー社会」の実現をめざす

大阪・関西万博では、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を活用した「動くミニ心臓」が展示され、ミニ心臓が鼓動する様子を観察できます。iPS細胞を扱う技術分野は、一般的にバイオ技術といわれ、iPS細胞のほか、微生物による抗生物質の生成、生物の変異や遺伝子操作(編集・組み換え)を駆使した品種改良のように、医療・医薬品・健康、食料・農業・漁業領域、環境・エネルギー、材料・素材といった領域で広く活用されています。こうしたバイオ産業は、欧米と比較して日本ではインフラ面の整備などが理由に企業・研究機関どうしの連携が進んでおらず、イノベーションが加速しにくいという課題があります。こうした課題を解決すべく、大容量なネットワークによるデータ転送・活用、リアルタイムで臨場感あるコミュニケーション、AI(人工知能)の活用による、“リモートバイオDX(デジタルトランスフォーメーション)”を提唱し、バイオ産業における課題解決に挑戦する、NTT東日本 先端テクノロジー部 松村崇志氏に、IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)を活用したリモートバイオDXの実現に向けた取り組みと、どんな仕事にも一生懸命に取り組む重要性を伺いました。

松村崇志

第三テクノロジー担当 チーフ

NTT東日本 先端テクノロジー部 オープンイノベーションセンタ

バイオ領域におけるイノベーションを加速し、バイオエコノミー社会の実現をめざす、“リモートバイオDX

現在、手掛けている業務の概要をお聞かせいただけますか

私の所属するNTT東日本先端テクノロジー部オープンイノベーションセンタ(1)では、先端技術の保有者であるディープテックやスタートアップ、大学・研究機関などと連携し、革新的なテクノロジを社内に取り込みながら、社内の研究開発力を強化していくことで、地域社会の変革をめざしています。また取り込んだ技術は、展示会やテックマガジン(技術レポート)(2)を通じて外部発信する取り組みも行っています。非通信領域含めていろいろな技術にチャレンジしているのですが、その中でも私は特にバイオ系の分野を中心に担当しています。

さて、近年の遺伝子(ゲノム)解読のコスト低下、革新的なゲノム編集技術の登場、バイオ研究とAI(人工知能)・ITなどのデジタル技術の融合により、従来の健康・医療分野だけでなく、環境・エネルギー分野、素材・材料分野、食料分野等、あらゆる産業においてバイオ技術が用いられることで社会課題が解決される社会、「バイオエコノミー社会」の実現が期待されています。

バイオエコノミー社会に向けた研究現場では、人の手技が問われる従来型の実験だけでなく、大容量データを活用した実験の重要性も増しており、ロボット等を用いた実験の自動化やデータ・AI駆動による研究の促進といったデジタル技術の活用が求められています。また、研究の進展・複雑化に伴い、さまざまな専門分野の協働によるオープンイノベーションも重要といわれています。

一方で、現在は研究者の物理的距離が離れていると、インフラの遅延やセキュリティなどが障害となり、そういった協働がしにくい現状があります。

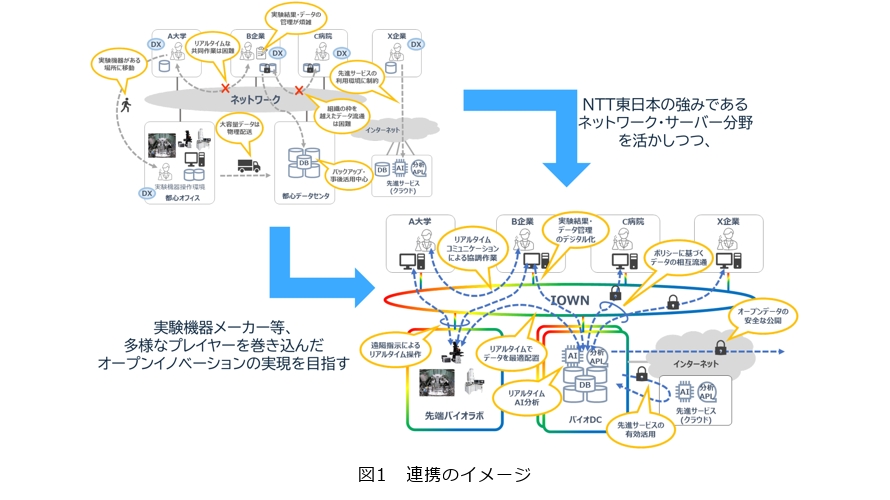

そこで私たちは、「人と人とが場所にとらわれず、距離が離れていても円滑にコミュニケーションができる仕組みや、大容量データを高速かつセキュアに共有し、AI等も活用した先端的な研究が行われる基盤の整備により、バイオ領域におけるイノベーションを加速させる」取り組みとして、“リモートバイオDX(デジタルトランスフォーメーション)”を提唱し、実現に向けて、先端的な研究ユースケースを有する国立大学法人 東京大学 大学院医学系研究科・医学部附属病院、また実験機器メーカとして日本電子株式会社、株式会社ニコン、株式会社ニコンソリューションズと2023年12月23日に連携協定を締結しました(図1)。

リモートバイオDXの実現に向けて、具体的にどのような取り組みをしているのでしょうか。

大きくは「遠隔での研究機器操作、データ取得と解析を実現するデジタルインフラの実現」「遠隔での画像データ等の共有化による指導・対話・教育システムの実現」「大規模生命科学・医学データの安全性の高い保管・移動・解析を可能にするデジタルインフラの実現」という3点のテーマに取り組んでいます。

1番目の「遠隔での研究機器操作、データ取得と解析を実現するデジタルインフラの実現」については、顕微鏡や画像解析装置など先端的な実験機器を、NTT東日本が提供するAPN(All-Photonics Network) IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)のような高品質で低遅延なネットワークで接続することで、遠隔でも現地さながら操作できることやさらには取得した膨大な実験データを高速に転送し、研究者間で安全にシェアできる仕組みをめざしています。これまで私たちは、実際にAPN IOWN を利用し技術の有効性を確認してきました。

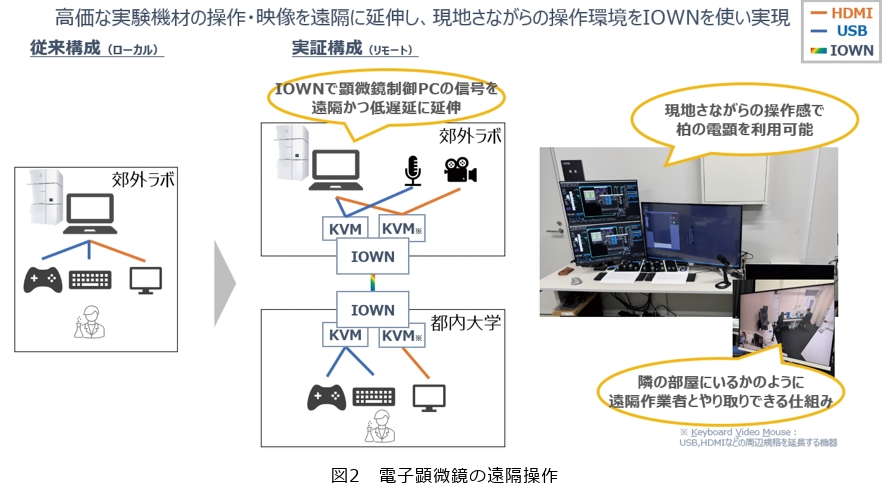

具体的には、東京大学にはクライオ電子顕微鏡という原子レベルで物体の観察ができる計測機器があるのですが、これはとても高価なうえに設置条件が厳しいため、導入数も限られており設置場所も、地下鉄や自動車の走る都内ではなく郊外等静かで広い場所に限られてしまいます。したがって利用に際しては、場合によっては都内から設置場所まで出向いて操作するなどの難があります。従来のインターネット経由でのリモートデスクトップのような遠隔接続でもある程度の操作は可能ではあるのですが、質の高いデータを得るには非常に精緻な動作が求められ遅延やジッタの影響も大きく受けてしまいます。こうした背景を踏まえて、私たちは、電子顕微鏡が設置されている東京大学の柏キャンパスとユーザが在籍するキャンパスの間をAPN IOWN で接続し、電子顕微鏡の制御盤等を遠隔で操作できるかを検証しました(図2)。APN IOWNの超低遅延性に顕微鏡メーカによるチューニング作業を重ねることで、都内からでも郊外の機器を現地さながらの操作感で利用できることを確認できました。

2番目の「遠隔での画像データ等の共有化による指導・対話・教育システムの実現」についてですが、バイオ領域の実験では、複数の研究者が1台の顕微鏡からの画像をリアルタイムで見ながら議論を行うことがしばしばあります。また、操作にあたり専門知識が必要な機器も多く、その指導・指示を遠隔から行えることが重要になります。そこで、リアルタイムなコミュニケーションを実現し、遠隔地からでも同じ場所にいるかのように共同研究ができる世界(Remote World Collaboration)を目標に実証を行っています。これについては、前述のクライオ電子顕微鏡の遠隔操作の一環として、顕微鏡操作の通信だけでなくカメラやマイクの通信を超低遅延に送ることで、まるで隣にいるかのように遠隔作業者とコミュニケーションが取れることが確認できました。

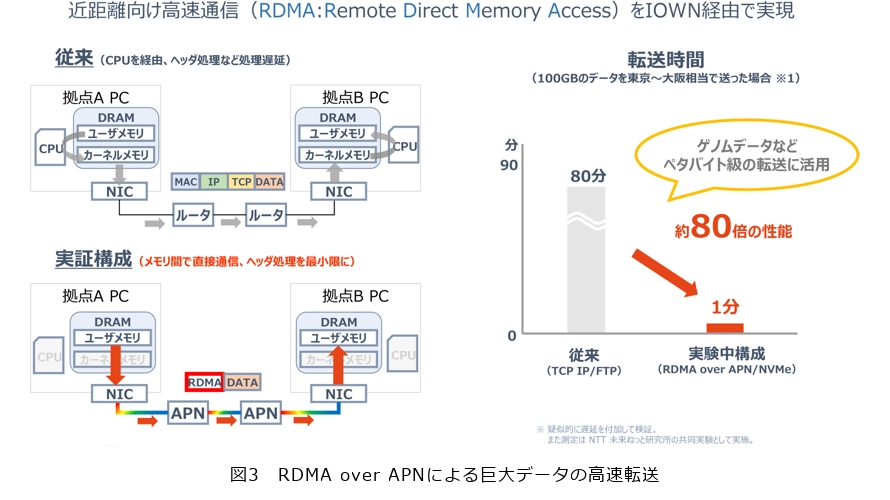

3番目の「大規模生命科学・医学データの安全性の高い保管・移動・解析を可能にするデジタルインフラの実現」については、バイオ領域では、ペタバイト級の膨大な量のデータを扱うことも多く、また、経済安全保障の観点からも重要な実験データを安全に国内で運用・保管できる仕組みが研究者からも求められています。今後爆発的に増加するデータを安全に格納保存できることはもちろん、データ自体を高速に転送し、かつ高性能なAIサーバを用いてリアルタイムな解析ができる仕組みをめざしています。

現在はデータを高速転送することにフォーカスを当てて検証に取り組んでいます。具体的には、コンピュータ内のCPUによる処理を介さずにネットワーク越しに直接メモリ間で高速にデータ転送を可能とする「RDMA(Remote Direct Memory Access)」という技術の適用に着目しました。本技術はTCP/IPなど一般的に普及している通信技術に比べるとかなり高速にデータのやり取りができる一方、利用条件としてネットワークがロスレスであること、また通信が成立するための遅延要件がかなり厳しいことから従来はデータセンタ内、それも近接するラック間等での利用に限られていました。そこで、低遅延・大容量回線であるAPN IOWN と、NTT未来ねっと研究所が開発しているRDMAの通信を遠隔に延伸できるアクセラレータ装置(3)を組み合わせて、巨大なファイルデータの送付にチャレンジしました。実際に東京-大阪間の距離を疑似的に設定した回線において、100 GB程度のデータではあるのですが転送実験を行ったところ、通常のネットワークにおけるTCP/IPによる転送では約80分を要しましたが、提案手法であるRDMA over APNによる転送では転送時間が約1分程度とかなり短縮できることを確認できました(図3)。

そのほかにも「重要な実験データを安全に国内で運用・保管できる仕組み」については、実験結果をまとめる実験ノートをデジタル化して、ブロックチェーン等の技術と組み合わせることで、実験データの正当性をデジタルに保証する仕組みづくりなどにも取り組んでいます。

スキルの軸足をもち、技術に限らずその周辺の知見を幅広く身に付けてビジネス的観点を磨く

開発者としてのスキルはどのように磨いているのでしょうか

私は2014年にNTT東日本に入社したのですが、入社当初は現場設備に関する設計・保守を担当していました。3年目から現在に至るまで現在に相当する開発部に所属しています。これまで、現場業務支援アプリ、相互接続に関するサービス、クラウドを利用したシステム、マス向け大容量回線を支えるシステム、映像関連のサービス等、技術の対象は変遷しているものの、一貫して研究開発業務に携わってきました。学生時代は情報系の研究室に所属しており信号処理などのアプリケーション開発の経験はあったものの、ネットワークやサーバ等NTT東日本の根幹となるインフラ技術にはほとんどかかわっていなかったため、最初から勉強する必要がありました。

1番やりがいを感じたのはネットワーク系です。当時の先輩社員を見習ってルータやスイッチの中古品を集めて自宅のラボを構築したり、Cisco社などベンダの認定資格取得をめざしたり、こういった市中製品が内部的にどのように動いているかを自らプログラミングで自作するなど自学自習を仕事の合間で行いました。ネットワークが自分の意図したとおりにつながったときの達成感はとても大きかったですし、そうした勉強を続けて興味が出てきたOS(オペレーティングシステム)の仕組みなど周辺の領域を掘り下げていくことで、一般的なコンピュータアーキテクチャに関する理解も深めることができました。このときに身に着けたスキルが、今でも新しい技術を学ぶ際の礎として役立っています。ネットワーク技術のようなインフラで動く技術は、そのほかのIT分野・技術を学ぶうえでも大きな土台になっていると実感しています。

開発においてどのようなことを意識しているのでしょうか。

事業会社における開発なので、ビジネス的観点は常に意識しています。

自分がかかわっていたプロダクトのビジネス化を検討しなければならなくなったとき、自分の仕事の分野や技術に限らず他の分野に対しても広く浅く知識をつけていくことの大切さを感じました。例として、今生成AIがとても普及してきていますが、ここまで世の中に浸透した要因はLLM(Large Language Model)のような先端技術だけではなく、社会環境、マーケットの状況、法規制等、技術とは直接関係ない多くの要因が研究され、複雑に重なってそれらが奇跡のようにうまくかみ合ったからではないかと思います。テクノロジドリブンの開発を志向している組織に所属している私の立場からすると多少矛盾したような考えかもしれませんが、最新の技術だけでなく、あらゆる幅広い知識・知見をどのように駆使してビジネスにつなげていくか、というのが事業会社に求められているのではないかと思います。

実際に開発中の技術を社会実装、そしてビジネス化していくにあたり、入り口としてユースケースの検討が必要になるのですが、その段階から社会環境を背景とした社会課題を意識することが必要となります。そして、マーケットの状況を把握しながらビジネス戦略を構築して展開していきます。専門的な部分はそれぞれの分野の専門家の知見に頼ることになるのですが、自分の分野以外の知識がないことにはどのような専門家に頼ればいいのか、といった勘所が分からないため、見当はずれとなりビジネスにはつながらなくなります。そういった観点でも、自分一人ですべてやり切ろうとしないことも大事ではないかと思います。

今後どのようなことに取り組みたいのでしょうか。

やはり「生涯エンジニア」として、技術開発とその社会実装を通じて日本のためになるような活動をしていきたいと思っています。例えば現在担当しているバイオの分野にも多くの要素技術がありますし、関連する企業・大学・研究機関は国内だけでなく海外にも多くあります。これから日本が生き残るためには、やはり海外の技術だけに頼らず、日本国内の技術が多く使われ、国際的競争力を磨き世界に勝てるようなモデルをつくるべきなのではないかと思います。

そのために、長い道のりかもしれませんが日本のためになる活動という大きな目標に向かって少しずつ、地道な活動に取り組んでいきたいと思います。

どんな仕事にも一生懸命に取り組む

後進やパートナーへのメッセージをお願いします。

技術者、開発者にとって、思った結果や成果が出るまでは、実験による試行錯誤、データ収集、情報収集、資料づくり等地味な仕事を積み重ねる必要があります。もちろんそれを一生懸命やったからといって結果に結びつく保証はなく、失敗することもあります。故障やシステムのバグによるトラブル対応、関連組織への説明資料作成などもあり、その原因究明や対策検討も、地道でとても面倒な仕事ばかりです。

私も、こういった仕事に直面しているとき、何のためにやっているのか目的を一瞬見失うことや、自分の人生の大事な時間を使ってまでやるべきことなのかと自問自答することもありましたが、振り返ってみるとどんな仕事でも1つひとつ一生懸命に向き合ったからこそ、自分のスキルが確実に向上し、今でも十分につながっているので、無駄なものは何もなかったと実感しています。最後までやり切れたのは、辛い仕事の中にも必ず何か得られるものがあると信じてやり抜いたからだと思います。時間はすべての人に平等に与えられた資源で限られています。悩まず恐れずにどんどんチャレンジして、ぜひ有意義な技術者人生を過ごしていただければと思います。

■参考文献

(1) https://journal.ntt.co.jp/article/30691

(2) https://www.ntt-east.co.jp/aboutus/rd.html

(3) https://ntt-review.jp/archive/ntttechnical.php?contents=ntr202403ra1.html