2025年10月号

挑戦する研究者たち

情報通信サービスの進化を加速する新たな光アクセスネットワークの研究でIOWN APNの発展に貢献する

2023年3月に、NTT東日本・西日本からIOWN(Innovative Optical and Wireless Network) APN(All-Photonics Network)のサービス、「APN IOWN1.0」がリリースされ、その高速・大容量、低遅延性が世の中の注目を集めました。さらに2025年4月13日から10月13日まで開催の大阪・関西万博では、夢洲会場内のパビリオン・催事施設等の主要施設間をIOWN APNで接続することで、その低消費電力、大容量高品質、低遅延伝送により、会場内のさまざまなコンテンツやイベントの共有、距離を感じることのない一体感と没入感のある体験が可能な環境を提供しています。特にアクセス面のAPN化については、さまざまな方式が検討・議論されている段階であり、新たな方式に挑戦するとともに議論を先導する、NTTアクセスサービスシステム研究所 可児淳一上席特別研究員に、IOWN APNの発展に向けた取り組み、研究テーマに直接関係なくても新しいこと、興味のあることにチャレンジすることが、新たな発見、研究のヒントにつながるという考え方を伺いました。

可児淳一

上席特別研究員

NTTアクセスサービスシステム研究所

アクセス面のAPNアーキテクチャ、SDN化、伝送性能の抜本的向上でIOWN APNの本質に迫る

現在、手掛けていらっしゃる研究について教えていただけますでしょうか。

情報通信サービスの進化を加速する新たな光アクセスネットワークの研究というテーマに継続して取り組んでいます。

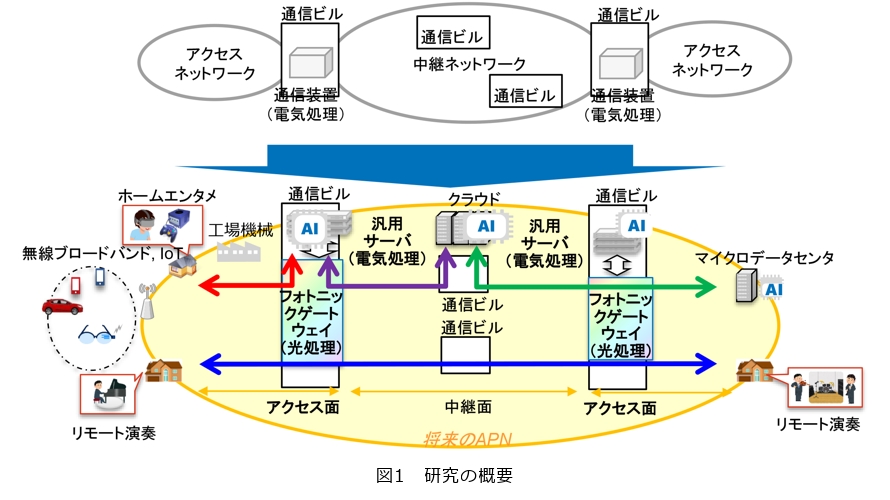

従来のネットワークでは、ユーザ直近の通信ビルにおいては、ユーザとの間のアクセスネットワークから中継ネットワークにトラフィックを乗せ換える処理を電気で行っているため、消費電力も多くなり遅延も発生します。また、通信装置は専用装置でサービスごとに異なります。これを光と電気の処理を分離し、必要な場所まで光のままアクセスし、必要なものだけ電気処理することで抜本的な省電力化と低遅延化を図ります。また、電気処理はなるべく汎用サーバで実現します(図1)。

これをめざして、「アクセス面のAPN(All-Photonics Network)のアーキテクチャに関する研究」「伝送機能のソフトウェア化による柔軟性の向上」「光アクセスネットワークの伝送性能の抜本的な向上」の3つの軸で研究を進めています。

「アクセス面のAPNのアーキテクチャに関する研究」については、図1にあるようなAPNの入り口となるPhotonic Gateway(Ph-GW)を、部品を組み合わせて試作・実証したところを前回(2022年12月号)紹介しました。現在は、アクセス面をカバーする将来のAPNに向け、Ph-GWの研究を加速し、チームとしてAPN端末における“Plug and Play”を実現する方式やさまざまなサービスの光信号に対応する方式などを提案・実証しています。これらの結果は、国際会議ICETC 2022でベストペーパ賞を受賞するとともに、光通信業界でトップレベルの国際会議(OFC 2023、ECOC2023、OFC2024、OFC2025)に継続的に採択されました。

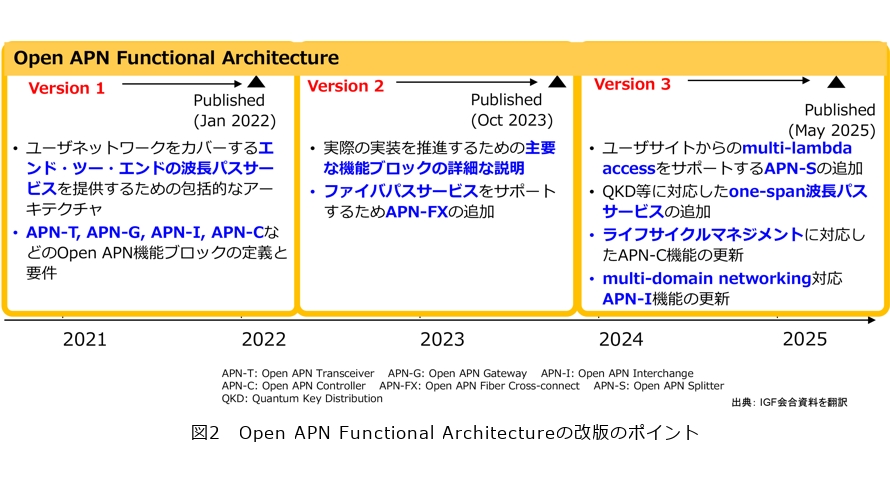

また、アクセス面と中継面をカバーするAPN全体のアーキテクチャについて、IOWN Global Forum(IOWN GF)においても議論を進めています。IOWN GFのOpen APNアーキテクチャタスクフォース(OAA-TF)の共同タスクフォースリーダとして、ネットワーク事業者がOpen APNをより容易かつ効果的に展開できるようにOpen APNの機能アーキテクチャを拡張し、アーキテクチャ文書のリリース2(2023年10月公開)、リリース3(2025年6月公開)を策定・公開して、APNの段階的な発展イメージを具体化しました(図2)。

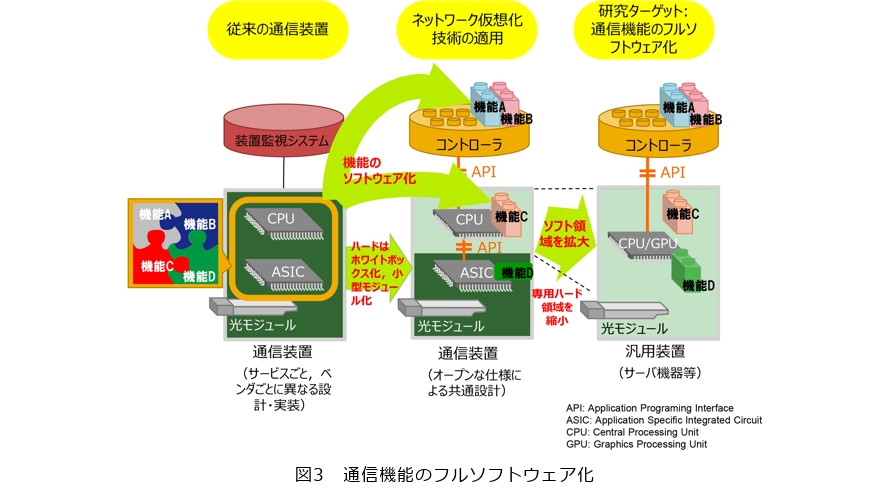

「伝送機能のソフトウェア化による柔軟性の向上」については、従来の通信装置は、サービスごとに必要な機能がベンダ独自の設計で実装されていて、要件の変化に応じて機能を柔軟に追加したり変更したりすることが困難でした。昨今、ネットワーク仮想化技術の進展に伴い、通信機能の一部がソフトウェアで実現できるようになったことにより、機能の柔軟な追加・変更が可能となりました。私たちは、ソフトウェアで実現する機能領域をさらに拡大し、データセンタで利用されている汎用のサーバ機器などでソフトウェアによりすべての通信機能・サービスを提供する世界をめざしています(図3)。これにより、光モジュールを交換するだけでさまざまなサービスが迅速に提供可能となります。課題となっていた低遅延化への取り組みについては、代表的な光アクセスシステムである10 G-PON(Passive Optical Network)の処理を、専用LSIを使わずに汎用サーバ上のソフトウェアで1ms以下ですでに実現できるようになり、また、長距離伝送に必須となっているデジタルコヒーレント方式の信号処理についても専用LSIを使わずに汎用サーバ上のソフトウェアで実現し、10Gbit/sの伝送速度もすでに達成しています。

その後、アクセスシステムを中心とした通信機能のSDN(Software Defined Network)化に関して、性能の追求に加えてサービスとして実現するうえで必要となる検討に幅を広げてチームで取り組みました。具体的には、誤り訂正等の信号レベルの処理や優先制御等の通信制御の処理、さらには画像分析等のアプリケーションに至るまでの各種の処理機能をコンテナ化(ソフトウェアとその実行に必要な環境をまとめてパッケージ化したもの)して、順番に組み合わせて実行していく、ファンクションチェイニングを実現して、トップレベルの国際会議(OFC 2024)、難関論文誌(IEEE/OPTICA Journal of Optical Communications and Networking)において採択されました。また、拡張性の実証としてスーパーコンピュータ環境で4万台以上のユーザ端末の同時処理を実証し、トップレベルの国際会議(ECOC 2025)において採択されました。こうしたSDN化の取り組みについては2030年ごろの実際のネットワークへの実装をめざしています。

「光アクセスネットワークの伝送性能の抜本的な向上」は、アクセス面のAPN実現の本質に迫るようなテーマですね。

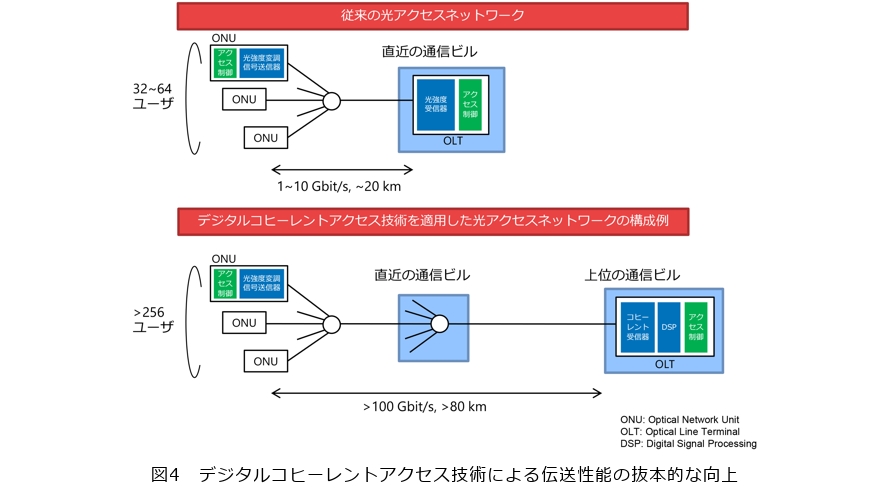

「光アクセスネットワークの伝送性能の抜本的な向上」について、従来の光アクセスネットワークは、各ユーザから直近の通信ビルまでの距離が20km以下のエリアで展開し、多重化された信号を32~64ユーザで共有し、ユーザごとに1~10Gbit/sの速度で信号を提供するPONの構成でした。これを将来のAPNでは、必要なところまで光のままアクセス可能とするための基本技術として、デジタルコヒーレントアクセス技術による伝送性能の抜本的な向上に取り組んでいます。デジタルコヒーレントアクセスは、従来光の強度で情報を伝えていたものを、光強度に加えて位相に情報を乗せることで大容量化が可能になるとともに、受信側で光の干渉を利用して超高感度の受信を可能とするものです。これにより、速度100Gbit/s超、ユーザ数256超、アクセス距離80km超といった抜本的な性能向上が実現できる可能性があり、そこにチャレンジしています(図4)。これまでのリアルタイム検証実験では、上り下りともに10Gbit/sのPONシステムで、距離40km(過去の検証の2倍)、送受信バジェット50dB(過去の検証の100倍)を達成しました。

その後、さらなる高速化の検討を進め、チームで100Gbit/sアクセスに向けたシンプルな受信方式を提案・実証し、トップ国際会議(ECOC 2024)で採択されました。これについては、実験室レベルの話であり、APNへの適用も視野に入れると、高速化はもちろんのこと、いかに経済的なアーキテクチャで実現するかということも検討のポイントとなります。特にユーザごとに個々に設置されるため、シェアリングによるコスト削減効果が効かないONU(Optical Network Unit)側を低コストに実現することが大きな課題になっており、世界中でさまざまな方式が提案され、切磋琢磨している状況ですので、私たちのチームもさまざまな提案をしているところです。

長期的な予想は外れることが多いが、逆にそれを楽しみながら将来予想をすることがアマラの法則との付き合いにおいて重要

研究者として意識していることを教えてください。

以前から継続して意識し続けていることですが、短期的な流行に必要以上に流されずに、長期的な大きな変化を考えること、そして、将来を考えるに際しては楽しみながら予想していくことが重要だと思っています。この意識の底流にあるのが、以前にも紹介しましたが、短期的な予想はオーバーエスティメイトの傾向があり、長期的な予想はアンダーエスティメイトの傾向があるという「アマラの法則」です。短期的な話は予想が容易で分かりやすいので、過剰に期待してしまう傾向にあります。一方で、長期的な話はどうしてもブレ幅が大きくなり、外れることも多くなるので、控えめになる傾向になります。だからこそ、この外れることも楽しみながら予想していくことを心掛けています。

私が取り組んできたアクセスネットワークの分野では、2000年ごろは電話線を使ったインターネットアクセスが主流でした。ADSLという技術で当時としては電話線でもだいぶ高速化できたのでFTTH(Fiber To The Home)の普及は未知数という見方もありましたが、2016年にはFTTHがピーク時のADSLの2倍以上の家庭に普及しました。単にインターネットが高速化したのではなく、あらゆる処理がクラウドで行われて私たちユーザとネットワークの関係が大きく変わりました。2010年代はモバイル通信が高速になってスマートフォンが普及し、当時PCでしかできなかったことが今ではほとんどスマホでできるようになりました。最近では生成AIが2020年以降に急速に進展していますね。生成AIが私たちにとって10年後、20年後にどのようなものになっているかを考えると、想像を超える部分がたくさんあると思います。ネットワークとの関係でいうと、現在すでに、生成AIの進展によって、各地のデータセンタの間をさらに高速・低遅延でつなぐニーズが高まっていて、光ネットワークのあり方も大きく変わる可能性があります。このような大きな変化を今後もポジティブに想像しながら研究に取り組んでいきたいと思っています。

さて、私はこれまで、ITU-T(International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector) SG(Study Group)15 Q2(ファイバアクセスネットワークのための光システムに関する課題)において アソシエートラポータ、FSAN(Full Service Access Network)の議長、IOWN GF OAA-TFのタスクフォースリーダとして、国際標準化活動に参画してきました。私は、標準化と研究開発を車の両輪として回すことが大事と考えており、そのバランスについて若いころから意識してやってきました。両方やるから倍面白いということもあります。現在は、ITU-TとFSANは、後進に引き継いでいますが、引き続き後進と議論して提案も行っています。特にネットワークの分野は今後ますます標準化、グローバル化が重要になってくるので、意識的にかかわるようにしています。

研究テーマに直接関係なくても新しいこと、興味のあることにチャレンジすることが、新たな発見、研究のヒントにつながる

後進の研究者へのメッセージをお願いします。

私は、以前にも紹介しました、スティーブ・ジョブズの有名な演説「Connecting The Dots.」が今でも印象深く残っています。スティーブ・ジョブズが大学の図書館で偶然見つけて興味を持ったカリグラフィー(アートな文字)が、Macの多様なフォント群につながっている。将来に向けてこうした点と点がどうつながるかは分からない、という話です。最初はバラバラで脈絡がないと思っていたことが、後になって偶然つながってくるようなことがある、という示唆として受け止めています。研究を進めていくと、新たな気付きや発見があったときにそれが追い求めている成果につながるのかという点を、その段階で判断してしまいがちになります。しかし、その時点で関係ないと思われる事象であっても、後になってつながってくることがあるのです。こうしたチャンスを増やしてそれを活かすためにも、たとえ自分のテーマ外であったとしても、新しいこと、興味のあることに積極的にチャレンジしてもらえたらいいと思います。

また、アマラの法則に関して、楽しみながら長期的な予想をしていただけたらいいと思います。これは研究に限った話ではないのですが、長期的という意味で10年後あるいは20年後の世界を予想することになると思いますが、自分の10年後、20年後、例えば自分が40歳、50歳になったときに、自分がどのような仕事をしているのか、ということとセットで考えるとより楽しく予想できるのではないかと思います。こうした異なる観点とのセットで予想することで、新たな発見があるかもしれませんし、そうした発見が「Connecting The Dots.」のごとく、将来的につながりを持ってくるかもしれません。