2025年11月号

挑戦する研究開発者たち

高速大容量、低遅延、高セキュリティなモバイル通信を基盤にしたソリューションで、地域医療格差や労働人口減少の社会的課題に取り組む

近年、日本では地方の医療格差や労働人口の減少といった課題が顕在化してきました。NTTドコモは日本を代表するモバイル通信キャリアとして、全国にあまねく展開されているネットワークを積極的に活用し、医療の均てん化やリモートワークの推進へ取り組み、医師の負担軽減、働き方改革を後押しすることや、ロボットが現場において精密で高度な作業を実現できる世界をめざしています。今回、高速大容量、低遅延で高セキュリティな5G(第5世代移動通信システム)通信とエッジコンピューティング処理を組み合わせ、この課題の解決に挑戦するNTTドコモ モバイルイノベーションテック部 森広芳文氏に、遠隔での医療処置、ロボット手術支援に関する共同実験や、高性能なハプティックスによる遠隔作業ロボットの動作検証の状況について、また共同チームのメンバが同じ目標に向けて開発を進めていくうえで、大切にしている心構えなどについて伺いました。

森広芳文

ソリューション技術担当 担当部長

NTTドコモ モバイルイノベーションテック部

通信キャリアとして自前の通信基盤を基軸に、社会課題を解決するための要素技術を取り入れ、お客さまが使いやすいサービスに仕上げる

現在、手掛けている開発業務について教えてください。

現在、私たちのチームでは、日本の大きな社会課題である、地域による医療格差や労働人口の減少に対し、通信キャリアとして原点に立ち返り、高速、大容量、低遅延、高セキュリティなネットワークとコンピューティング技術に主軸を置き、そこへ最適なデバイス技術を組み合わせることで、お客さまにとってより使いやすいサービスに仕上げていくことを中心に検討しています。その中の1つとして、遠隔から専門家による診断や治療・処置、手術の支援をいただくことで、医師不足が進む地方でも高度な医療を受診できるようになり、地方の医療格差是正や医療資源不足解消の解決をめざしています。その取り組みによって、医師の働き方改革や若手医師の教育水準向上にも貢献できればと考えています。もう1つは、物を触ったときの手触りや、物をつかんだときの手ごたえを感じ取り、ロボットが遠隔においても、人間のように柔軟で優しい動きをリアルタイムで再現することで、今までは遠隔制御では実現できなかった作業を可能にし、労働力不足やリモートワーク革命へと導くことです。

医療分野での取り組みについて教えてください。

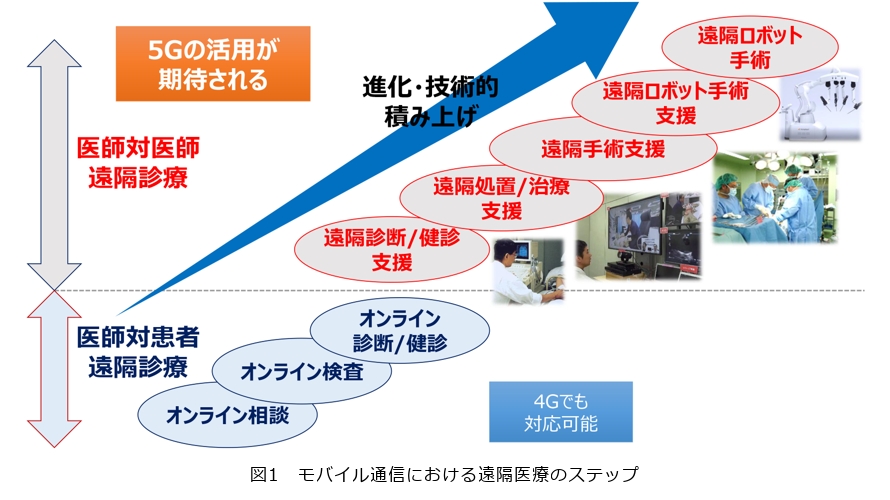

モバイルによる遠隔医療化においては、4G(第4世代移動通信システム)でも対応可能な領域と5G(第5世代移動通信システム)で活用が期待できる領域に分かれますが、今回紹介する内容は、より高速大容量で低遅延の5Gで実現できる領域とし、医師と患者とのコミュニケーションではなく、医師と医師とが遠隔で映像やデータも共有しながらサポートし合うことのできる、遠隔処置や遠隔手術支援、さらには遠隔ロボット手術支援についてです(図1)。

現在、2つのプロジェクトを実施中で、1つはスマート治療室SCOT®*1をモバイル化する検討、もう1つはメディカロイド社で開発した内視鏡手術支援ロボットであるhinotoriサージカルロボットシステムTM*2(hinotori)を遠隔で動作させる検討になります。

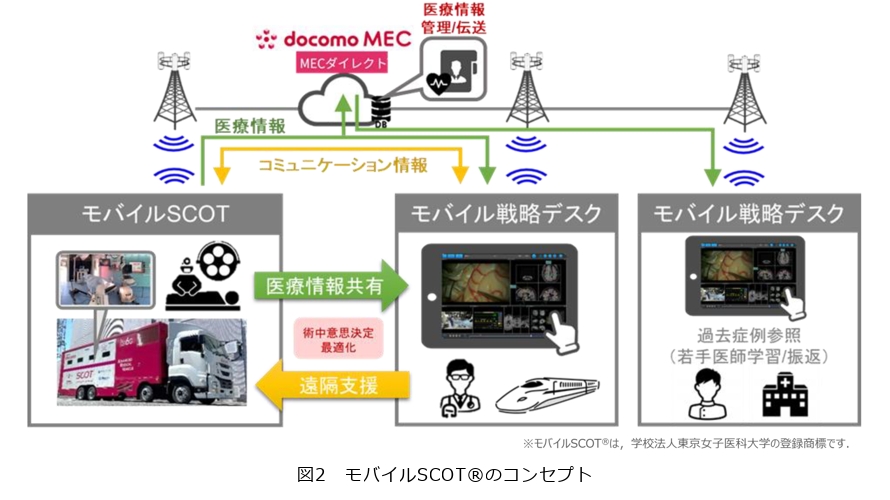

まずモバイルSCOT®*3ですが、これは診察室を車両に乗せて、戦略デスクとの間を全国どこでも無線で通信できるシステムです。戦略デスクとしてはタブレットを用いるなど、双方モバイル化するコンセプトとし、モバイルSCOT®プロジェクトとして東京女子医大と現在も検討しています。めざしているシステムとして、複数の診療機器や映像の情報を戦略デスクに共有しながら会話はもちろん、アノテーションも送ることができ、共有される医療データはドコモ閉域網内でのクラウドサービスMEC(Multi-access Edge Computing)に一時蓄積し、複数の映像情報も一斉に送ることができます(図2)。

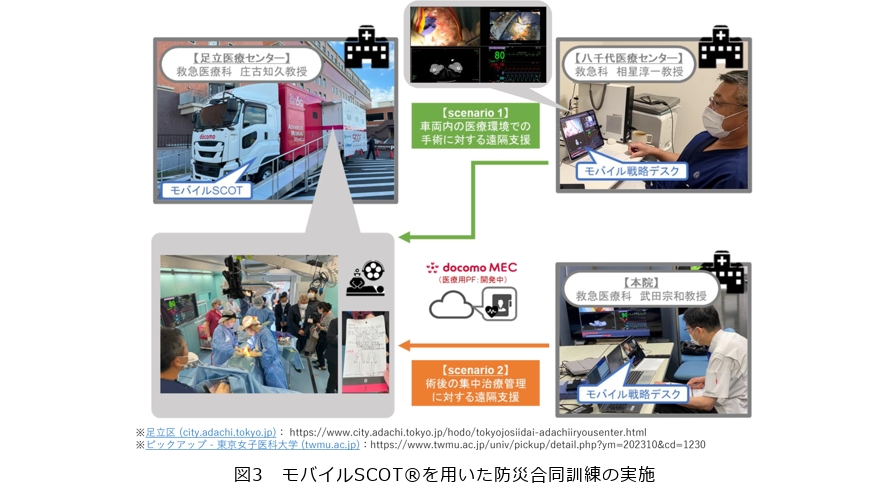

実証実験の例を紹介します。2023年10月、東京女子医大足立医療センターの防災合同訓練へ参加しました。有事において、肝臓を損傷した患者が救急搬送されたが、手術経験が少ない若手外科医が対応、その際、本院および八千代医療センターのベテラン医師による5G通信の鮮明な画像を見ながらの遠隔指導のもと緊急手術を行う、という想定で、新宿の本院、八千代医療センターとをつなぎ、情報をやり取りしながら手術支援を無事にやり遂げることができました(図3)。

また、2025年4月、外傷外科チームとして大阪・関西万博の開会式にバックヤードで参加しました。有事における緊急手術という設定でしたので、足立医療センターでの訓練実績もあり、外科学会から要請されたものです。遠隔車両で対応する中、試行的に別のチームのいる場所に向けて車両内の映像、手元映像や医療機器情報を5G/MEC経由で共有することもできました(図4)。

次は手術支援ロボットでの検討についてです。地方と都市部の医師をつなぎ、遠隔で手術の支援や指導を行うことで、高度医療を日本全国へ届けることができ、医療資源の効率化で医師の働き方の改善や教育にも貢献できるのではないかと期待されています。遠隔ロボット手術支援では高速ネットワークが必須であるため、大容量・低遅延・高セキュリティの特徴を持つ5G ネットワークへの期待が大きく、ワイヤレスのため病院側の導入時の負担も少なく、手術室内の医療機器の配置もフレキシブルに対応可能です。

現在、神戸大学、メディカロイドとNTTドコモとで共同検証を実施しており、5GやドコモMECを用いてhinotoriを作動させる検証を実施しています。ここでは、5Gの商用ネットワークにおいて、混雑エリアや時間帯においても安定した通信を実現する「5G ワイド」*4を活用し、無線の混雑環境下で、若手医師のロボット手術を熟練医師が遠隔で支援する実証実験に成功しました。

一方で、遠隔医療技術は他国でも積極的に検討されています。米国や中国でも同一分野においては積極的に導入に向けて取り組まれています。実用開発の速度ではなかなか同じペースでの実現は難しいところではありますが、日本の医療提供環境に合わせた、セーフティネットをしっかり構築することを前提に進め、きめ細やかに積み上げた高品質な技術を世界へアピールしていけるよう医療関係者と連携していきます。

さらに、今後、遠隔医療の社会実装をするうえで、医療系学会、関連省庁、自治体等へ許認可の整理について働きかけることが重要です。また、導入や維持にかかるコストの課題解決に向けては、システムと通信の両面から制度設計する必要があります。

このような中で、私たち通信キャリアの観点では、通信により発生し得る信号の途絶や乱れなどについて、システムやセーフティネット含めたシステム全体でどのようにカバーできるのかなど、医療機器メーカなどとも十分協議のうえ、責任をもって説明していくことで、医療システムとして認可されるよう働きかけていきます。

*1 スマート治療室SCOT®:東京女子医科大学が主導し開発した、安全性と治療効果の向上を目的としたIoTを活用した新しい治療室。SCOT®は東京女子医科大学の登録商標。

*2 hinotoriサージカルロボットシステムTM:メディカロイド製の手術支援ロボットで、2020年8月に内視鏡手術を支援するロボットとして泌尿器科領域で製造販売承認を取得。同年12月に1例目の手術を実施。hinotoriはメディカロイドの登録商標。

*3 モバイル SCOT®は、学校法人東京女子医科大学の登録商標。

*4 5Gワイド:NTT ドコモビジネスの5G総合コンサルティングサービスdocomo business プライベート5Gメニュー。スライシングにも 活用可能な無線ネットワークのパケット優先制御機能により、混雑エリアや時間帯においても通信の安定化・速度が向上。

作業ロボット分野における取り組みについて教えてください。

最近のロボットの流行はヒューマノイド型ですが、私たちが取り組んでいるのはハンドを持つロボット、という作業ロボットに近い領域となります。高度なモバイルネットワークやアプリ制御による低遅延かつ閉域による高セキュリティな通信基盤に、触覚もしくは力覚の技術分野で、物を触ったときの手触りに加え、物をつかんだときの手応えを感じられる作用・反作用のフィードバックをリアルタイムで操作者へ伝える技術を組み合わせ、ロボットが精密で高度な作業を実現できることをめざしています。

現在、人口減少社会における課題解決の観点で、2つのテーマに取り組んでいます。1つは、人が操作し、それに追従し遠隔のロボットが作動させるタイプのもので、例えば危険個所での作業時に人の安全確保を図るケースや、前述の有スキル者による遠隔手術などです。もう1つは、人ではなくMEC上のアルゴリズムもしくはAIが操作し、遠隔のロボットは動作するだけの自律型の制御タイプで、日常の簡単な定型作業(繰り返し作業)の省力化を目的としたものです。

1番目の例ですが、触覚が伝わることを分かりやすく伝えようと、空気を遠隔で入れる装置を試作してみました。空気を入れていくと、徐々に重くなる体感がフィードバックされるのです。現在、MEC側で、例えばパワーの変換や力触感情報の転送などを可能にする処理を増やし、さまざまな作業が実現できるよう検証を進めています。

ほかには、「イーサケーブルを抜き挿しする」操作を覚え、それを自動でプレイバックするロボットです。「挿す」ところは、硬さが分かっているため、「カチッと挿す」ところまで容易に再現できるところがポイントです。また、アーム型のロボットでは、布巾を持ち、ザラザラな触感を感じながら、テーブルを拭き、その操作も記録して再現できています(図5)。

これらPoC(Proof of Concept)で試験を重ねていると、触感や力感をフィードバックするには、ネットワークに対する要求条件は想定以上に高く、超低遅延が必要であると気付かされました。モバイル通信キャリアとして、この超低遅延性を追求し、無線でも動作できることを1つひとつ実証していくことが重要です。

今後の展望について教えてください。

例えば医療分野に関しては、現在To Doctor、To Hospitalのサービスを検討しており、使っていただく医療関係者のお客さまとの密な連携がもっとも重要だと思います。人命にかかわりますので法規制含め丁寧にしっかりとお客さんへ説明しながら、共に使いやすいものへと仕上げていく必要があります。触感や力感ロボティックス分野においても同様です。今後もユーザとは連携を密にし、引き続き良い関係を維持し、一部でも社会課題の解決につながるよう努めていきます。

そのためにも私たち通信キャリアは5Gはもちろん、6G(第6世代移動通信システム)によって実現される超高帯域、超高遅延や、高度化される優先制御やスライス制御など、先進的なモバイルネットワークの技術を駆使し、共に価値あるソリューションとして提案し続けていければと思います。

プロモーションは認知度の向上と協創機会の獲得において大切な活動

プロモーション戦略について教えてください。

プロモーションについては、私たちが提案する技術を、お客さまやパートナーが自身の業務で、どう使っていくのかをイメージできるかたちでお見せしたいと考えており、なるべく体験型で臨んでいます。よって、①展示会やデモンストレーションで実際に体験していただく、②YouTubeなど動画で見ていただく、③パンフレットで読んでいただく、という3段構えで準備しています。現在、遠隔ロボットに関しては、NTTドコモ・NTTドコモビジネスの社内展示会場に設置し、お客さまにPoCを体験いただく機会を設け、事業でどう使えるのかディスカッションいただいています。

NTTドコモは通信キャリアですので、ドコモMEC、スライス、優先制御といった新しいネットワーク技術によって、超低遅延性を提案していきますし、将来の5G Evolutionや6Gに向けて、例えばロボットを高速で動作させるために必要な低遅延性について、世界で標準化を進めていきます。そのためにも、お客さまに対しては、現状の技術の限界を見ていただきながら、将来に必要な条件にも踏み込んで議論していけたらと思います。

自社やパートナーのメンバがお互いの主張を積極的に言語化し合い、相互理解を深めることで、チームの高いパフォーマンスにつながる

大学や他企業との共同チームが、同じ目標を達成するために重要なことは何でしょうか。

私自身、前職ではネットワーク装置の開発を担当していました。ここは、商用でトラブルが発生すると、最優先で現場まで出て対応する必要がありました。中には、セルラーの知識がないお客さまと接することもあり、トラブルの原因を粘り強くお客さまにご理解いただける形で説明する責任があると感じていました。その経験もあり、現在は異分野のパートナーに対しても同じ心構えで接しています。パートナー側も自分の領域に関してはもちろん高度な知識をお持ちですが、セルラーシステムや通信については必ずしも高いとは限りませんので、イメージを合わせながら説明することが重要になります。相手の理解に立って説明することが肝心です。

逆に、私たちも、異分野については、「どこがどう分からない」と具体的に伺い、説明していただきます。相互に学び合うことが、お互い寄り添えることにもつながると思います。

幸いなことに、医療分野にしても、作業ロボットの分野にしてもパートナーに恵まれています。相互に勉強していく意識が高く、特に技術的なハードルが高いhinotoriのプロジェクトでは、「ネットワークがつながって良かった」だけで終わらぬよう、お互い常にバージョンアップしていく姿勢がなかったら、数年でここまで達成することは難しかったと思います。

ご自身の開発チームをまとめていくうえで心掛けていることはありますか。

私のチームは15名ほどで構成されています。自分はその中でも従事している期間が長くはあるものの、その経験がすべてだとは思っておらず、まだまだ学ぶべき新しい分野や技術がたくさんあると感じています。

最近の若手の感性や勉強してきた内容、あるいは抱く興味などは、私たちの世代と全く別物だと思っており、それには私も学ぶべきところが多々あります。ですので、基本的にメンバ各人の個性を重んじて対応しています。自分の興味はなるべく抑え、「自分だったらこうするのに」と考えたとしても、それはなるべく前面に出しません。対応すべき課題に対して大きな方向性は示しますが、具体的なやり方はできる限り個人に任せるようにしています。「ここであなたの個性を出してもらいたい」とだけ伝え、そのうえで、各自がやりたい方向に関して、なぜそう考えたかも含め、内に秘めたモチベーションやパッションを言語化していく重要性に気付いてもらいたいと思っています。自身がやりたいように進める、ということで気持ち良く仕事ができたら、100%の結果が120%になることも期待しています。

前述のパートナーとの関係も同様で、皆さんモチベーションやパッションをお持ちですから、それを言語化していただくことで、互いの意見がかみ合い、相互に優れたノウハウも組み込め、良い開発ができると思っています。

技術者は一生勉強が必要。好奇心を持って常に新しいものへチャレンジ

開発を進めるうえで日頃心掛けていることや後進へのメッセージをお願いします。

私が高校生のころは、まだセルラーシステムのない時代で、世の中は加速度的に変わってきているのを体感しています。よって労力はいりますが、常に勉強は必要だと感じています。特に異分野となると言葉の定義レベルでも異なり、完全に門外漢であることを悟り、学ぶことが多いと感じます。開発パートナーやお客さんが何を一番重視しているかを察するためにも、勉強は大切です。

ですので改めて、技術屋である以上、新しい分野に対しても躊躇せず勉強できる能力、それと年齢を重ねても継続して勉強し続ける能力、この2つが重要だと思っています。スキルやノウハウは、時代や状況によって変化し改良されていきますし、前提が変わると一気に崩れたりもしますので、そこは一番気を付けているところです。今後の生成AI(人工知能)と共に生きていく技術者においても重要な観点であると考えます。

最後に後輩の開発者に向けては、常々学ぶこと、常に新しいものへチャレンジすること、さらに技術屋は楽しく、常に好奇心を持って課題に取り組んでいただきたいと思っています。