2025年11月号

特集1

APN step3で実現するタイムリーな光パス開通に関する実証の取り組みについて

- APN step3

- 光パス開通

- 技術実証

さまざまな拠点のユーザが必要なときに必要な時間だけタイムリーに接続できるAPN(All-Photonics Network)の新たな接続形態の実現に向けて、APN step3の技術検討を進めています。並行して、APN step3における新たな接続形態に関してAPNを利用するユーザに効果・価値を訴求すべく、技術実証や商用回線を活用したユースケース実証を行ってきました。本稿では、これらの取り組みの内容について紹介します。

高橋 慶太(たかはし けいた)†1/松崎 瞬(まつざき しゅん)†1

鈴木 一登(すずき かずと)†2

NTTアクセスサービスシステム研究所†1

NTTネットワークサービスシステム研究所†2

はじめに

IOWN(Innovative Optical and Wireless Network)構想では、光技術を最大限に活用したIOWN APN(All-Photonics Network)において、大容量・低遅延な光パスを、消費電力を抑えつつユーザに提供します。これによりインタラクティブなライブ映像配信サービス、遠隔手術、工場DX(デジタルトランスフォーメーション)などを可能にすることが期待されています。

これまで、2023年3月にNTT東日本・西日本にてIOWN1.0のサービス提供を開始したことを皮切りに、IOWN APNの大容量・低遅延という特徴を活かしたさまざまな実証を行っています。例えば、IOWN APN step1、2 for Enterpriseとして、日本と台湾の間をAPNで接続し、約3000kmの距離で低遅延かつ揺らぎのない安定した通信を実現しました。また、IOWN APN step1、2 for DCX(Data Center eXchange)として、海外においてもデータセンタ間のAPN接続に取り組んでいます。

そして、新たな接続形態として、さまざまな拠点のユーザが必要なときに必要な時間だけタイムリーにIOWN APNに接続できることをAPN step3ではめざし、要素技術の検討を行っています。これまで、APNの効果・価値を訴求すべく、技術実証や商用回線を活用したユースケース実証を行ってきました。

本稿では、これらの取り組みの内容について紹介します。

APN step3技術実証

APN step3が提供するユースケースとして、現地での映像制作に代わり、大容量・低遅延なデータ転送により、クラウド上や放送局内での映像制作を可能とする映像リモートプロダクションがあります。映像制作を行う際、スタジアムやイベント会場といったさまざまな場所と映像制作拠点をAPNで接続することで大容量・低遅延に映像を収集することができます。

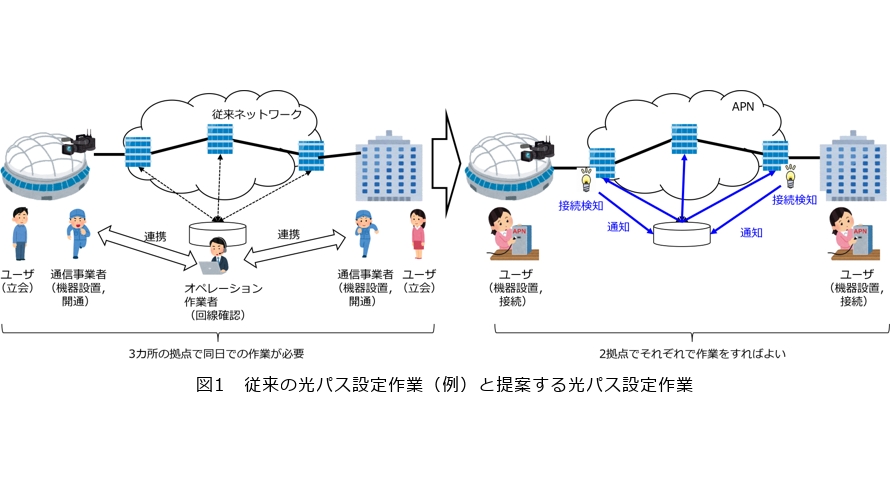

現在、APNへの接続をユーザに提供する際には、技術を持った作業者を現地に派遣してデータ送受信機を設置するとともに、現地の作業者とネットワーク内のAPNの装置の設定などを行う遠隔のオペレータが連携し、光パスの設定作業を実施します。スポーツ中継やライブ中継ではさまざまな場所に光パスを設定すると、光パスの数が増え、それぞれの光パスをよりタイムリーに設定する必要があります。そこで、作業者を現地に派遣することなく、オペレータから送られてきたデータ送受信機をユーザの都合の良いタイミングでAPNに接続するだけで、自動的に接続を検知して光パスを設定できるようになれば、よりタイムリーに光パスを提供することができます(図1)。

また、映像制作拠点が収集する映像が撮影されるスタジアムなどは全国に存在するため、光パスも広範囲に提供する必要があります。広範囲に光パスを提供するためには、既存設備のネットワークに敷設されているさまざまな種類の光ファイバを使います。光ファイバには種類によって、光パスに使われる最適な波長帯が異なります。このため、広範囲に光パスを提供するためには、ファイバの種類ごとに最適な波長帯に光パスの波長を変換して提供できるようにすることが求められます。

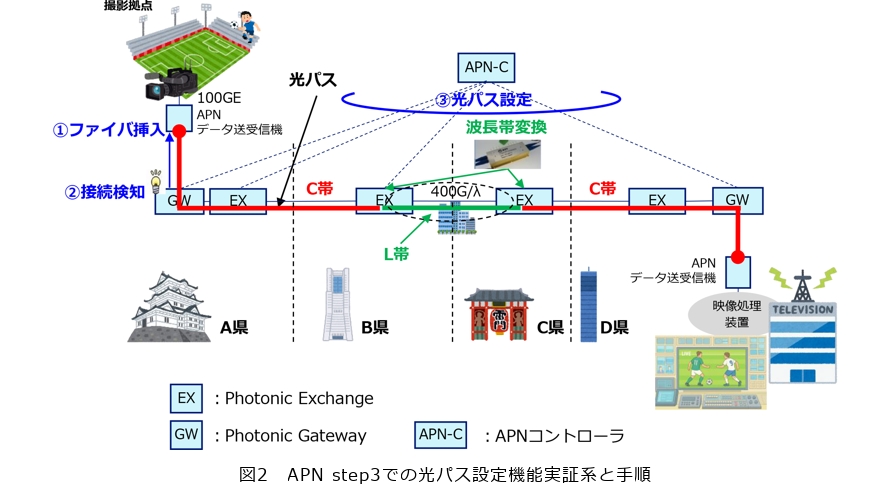

そこで、これらの課題を解決するため、APN step3を支える要素技術としてPhotonic Gateway(Ph-GW)、Photonic Exchange(Ph-EX)、APNコントローラの研究開発を進めており、映像リモートプロダクションを想定して実証実験を行ってきました。実証実験を行った系と手順について図2に示します。映像処理を行う映像制作拠点がスタジアムのような撮影拠点から映像を収集することを想定し、それぞれの拠点をPh-GW並びにPh-EXといったAPN機器6台からなるネットワークを構成しました。ここで、Ph-GWには、データ送受信機を接続したことを契機に、APNコントローラがトランシーバ情報を認識するプラグ&プレイ機能が実装されています。Ph-EXには従来の光ノードシステムが有している機能に加え、伝送波長帯を一括で変換する波長帯変換機能が実装されています。また、APN機器間を接続するファイバとしては既存設備のネットワークを想定し、シングルモードファイバと分散シフトファイバの両方を適用しました。この実証実験の系にて、撮影拠点側のAPNデータ送受信機へ光ファイバが接続された際、プラグ&プレイ機能によりPh-GWが接続情報を検出、APNコントローラへ光パスの開通要求を送信し、APNコントローラがPh-GW、Ph-EX、データ送受信機にパス設定要求を送信することで、光パスが設定・開通されることを確認しました。なお、APNコントローラの一部機能は、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の助成事業(JPJ012368G60301)により得られた成果を活用しました。

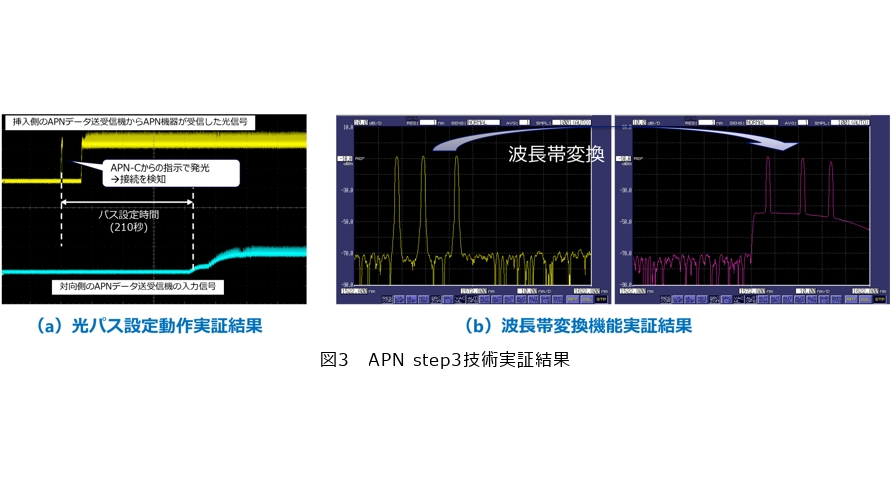

光パス設定動作の実証結果について図3(a)に示します。光ファイバ挿入側のデータ送受信機の光信号をAPN機器で検出したのちに、APNコントローラがデータ送受信機に光パス設定要求を行うことで、光ファイバ挿入側のデータ送受信機から光信号が出力されます。すべてのAPN機器において光パスの設定が完了すると、対向側のデータ送受信機にて、APNの光パスを通過してきた光信号が検出できることを確認しました。

さらに、Ph-EXでの波長帯変換機能の実証結果を図3(b)に示します。シングルモードファイバの区間(図2におけるA県APNデータ送受信機〜B県のPh-EXまでの区間、およびC県のPh-EX〜D県のAPNデータ送受信機までの区間)では図3(b)左図のようにC帯の波長の光パスが設定されているのに対し、分散シフトファイバの区間(図2でのB県のPh-EX〜C県のPh-EXの区間)ではPh-EXにて波長帯変換されL帯の波長の光パスが設定されていることを確認しました。

これらの結果により、ユーザが使いたいときに、APNに機材を接続するだけで自動的に接続できるようにするためのプラグ&プレイ機能、既存のファイバ設備をそのまま使用してAPNを広範囲に提供するための波長帯変換の基本機能を実証することに成功しました。

商用回線を活用したAPN step3ユースケース実証

APN step3の要素技術は実験室での検証により確認されましたが、実際のサービス展開を考えると、それだけでは十分ではありません。サービス展開に向けては、APN step3の要素技術の適用領域を明確にする必要があり、技術の有効性に関してユースケースを通じて示すことが重要です。そこで今回は、技術検証に加えて実際のユースケースを想定した実証にも挑戦しました。APN step3がめざすのは、ユーザが必要とするときに、必要な場所と柔軟に接続できるオンデマンドな光パス提供です。従来のAPNは1対1の専用光波長パスを前提として展開され、超低遅延・大容量・低消費電力といった特長を活かしてきました。今後、AI(人工知能)やクラウドを介したリアルタイム処理が拡大すると、1つの拠点から複数の拠点に接続する必要があるため、従来のAPNではそれぞれの拠点間に専用光波長パスを提供する必要があります。しかし、各拠点間において、通信が必要な時間帯が限られているユースケースでは、従来の常設型専用線は柔軟性やコスト効率に限界があるため、よりオンデマンドな接続基盤が求められます。

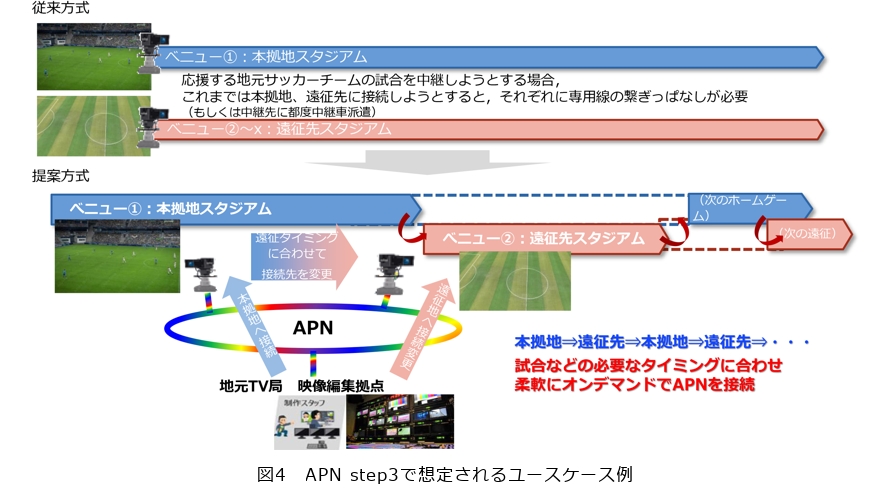

具体的なユースケースとしては、スタジアムやイベント会場といった全国の遠隔拠点から大容量・低遅延で映像を収集し、クラウド上や放送局内で制作を行う「映像リモートプロダクション」が挙げられます(図4)。スポーツ中継や音楽イベントのように大規模な会場で発生する映像データは膨大であり、これを遅延なく伝送し、遠隔地の制作拠点でリアルタイムに編集・配信する技術は、コンテンツ産業において新しい付加価値を生み出す鍵となります。

従来方式では、会場ごとに専用線を敷設し、本拠地や遠征先を常時接続する必要がありました。これに対してAPN step3では、商用回線を用いて必要なタイミングで接続先をオンデマンドに切り替えることが可能となります。端末機器を接続するだけで、エンド・エンド光パス設計技術により経路と波長が即座に決定され、波長変換・波長帯変換技術がファイバ種別の違いを吸収し、プラグ&プレイ機能が設定作業を自動化します。これらの組合せにより、従来は数カ月単位の調整が必要だった接続準備を短時間で実施することが可能になります。

こうした背景から、APN step3は「遠距離・多拠点利用を前提としたサービス」として実現することが重要であり、その性能と有効性を示すには、外乱等がなく検証に最適な環境である実験室内の検証だけでは不十分です。数100km規模の大容量伝送や異なる光ファイバ設備をまたいだ接続といった現実的要件を評価するためには、実際の商用回線を用いた長距離実証が不可欠となります。

そこで本取り組みでは、検証ネットワークの一部にNTTが提供する商用APN step2回線を利用し、武蔵野研究所から大阪・夢洲(2025年大阪・関西万博会場)までを結ぶネットワークを構成して、ユースケースを想定した検証を行いました。この検証ネットワークは複数のドメインをまたぎ、異なる種類の光ファイバ設備を含む実運用に近い環境で構成されています。実証では、Ph-GWやPh-EXを用い、エンド・エンド光パス設計、波長変換、プラグ&プレイといったAPN step3の中核技術を適用しました。その結果として、本実証により、APN step3の中核技術であるエンド・エンド光パス設計、波長帯変換、プラグ&プレイが、商用回線を用いた長距離環境でも有効に機能することを確認しました。これにより、実験室での検証を超え、実運用を見据えた信頼性を示すことができました。

得られた成果は、映像リモートプロダクションをはじめとする大容量・低遅延通信のユースケースに直結するだけでなく、災害時バックアップや産業・医療分野での応用にも広がる可能性を持ちます。さらに、本検証の一部を展示した万博会場では、来場者や関係者から以下のような反応が寄せられました。

・柔軟な拠点追加や災害時バックアップ用途への有効性を評価する声

・遠隔地からの操作に対する関心

・スポーツ施設改修やイベント運営との連携意向

こうしたフィードバックは、APN技術の社会実装を加速させるうえで貴重な示唆となりました。

おわりに

APN step3がめざす新たな接続方法により、今まで以上にさまざまなユースケースでAPNサービスを利用できることが期待されます。今後、本取り組みの機能実証結果ならびに万博での展示を踏まえ、APN step3の実現に向けて、2028年度以降のサービス提供をめざし、各種機能の商用化開発を進めていきます。また、IOWN Global Forumを活用し、Open APN Functional Architectureへの提案を通じて、APNの機能実証や普及展開を推進していきます。

(左から)高橋 慶太/松崎 瞬/鈴木 一登

APN step3実現のため、ユースケース合わせた価値の訴求をこれまで行ってきました。今後もAPNの進化ならびにAPNの特長を活かしたさまざまなユースケースの実現に期待してください。