2025年11月号

特集1

APN step3を支える制御技術

- APN step3

- プラグ&プレイ

- 波長変換

本稿ではAPN step3においてオンデマンドの光パスの開通と管理を実現するために、NTTが研究開発に取り組むAPN(All-Photonics Network)の制御にかかわる主要技術を紹介します。具体的には、①プラグ&プレイによるAPN端末自動接続を実現する光パス開通技術、②波長変換によるリソース最適化を実現する光パス設計技術、③多様な装置・システムとコントローラの接続を実現する制御・管理技術について説明します。

下田 晃弘(しもだ あきひろ)†1/濱上 立季(はまがみ りつき)†2

金子 慎(かねこ しん)†2/松川 達哉(まつかわ たつや)†1

NTTネットワークサービスシステム研究所†1

NTTアクセスサービスシステム研究所†2

APN制御技術の概要

2028年ごろからの商用展開をめざす「APN step3」では、さまざまな拠点のユーザが必要なときに必要な時間だけオンデマンドにIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)APNに接続できることをめざしています。この実現には、ネットワーク運用者がユーザから光パスの設定要求を受領した際に、光伝送ネットワークの波長リソース資源、消費電力等の設定を適切に行ったうえで、APN装置を柔軟に制御することが求められます。NTTではAPN step3の実現に向けてAPNコントローラの要素技術の高度化に取り組んでおり、本稿ではそれらの主要技術を紹介します。具体的には、装置・端末の制御方式を高度化し、プラグ&プレイによるAPN端末自動接続を実現する光パス開通技術、波長変換光パスを考慮したうえで、リソースの最適化を実現する光パス設計技術、およびインタフェースと管理モデルを拡充し、多様な装置・システムとコントローラの接続を実現する制御・管理技術について紹介します。

プラグ&プレイによるAPN端末自動接続を実現する光パス開通技術

NTTでは、将来のAPNを構成する光アクセスノードとしてPhotonic Gateway (Ph-GW)を提案しており(1)、Ph-GWの機能を活用して、プラグ&プレイやさまざまな種別の光パスの収容、リアルタイム光パス切替制御(2)等を実現するPh-GWの制御技術の検討を進めています。プラグ&プレイは、APN端末をAPN提供エリア内の任意の場所から任意のタイミングにAPNへ接続するだけで光パスが開通可能となる機能であり、APN step3がめざすよりオンデマンド性の高い光パス利用を実現する制御技術の1つとして期待されます。ここでは、プラグ&プレイによるAPN端末自動接続を実現する光パス開通技術について説明をします。

■よりオンデマンドな光パスの利用形態と実現に向けた課題

APNサービスの拡大期を支えるAPN step3には、波長リソースを効率的に活用しつつ、多様化するサービスニーズに即応して光パスを提供することが求められます。これを実現するため、オンデマンド光パス提供技術(3)(4)のさらなる高度化が期待されます。この高度化機能の1つとして、APN提供エリア内の任意の場所から任意のタイミングにAPNへ接続するだけで光パスを開通可能とするプラグ&プレイを実現できれば、よりオンデマンドなAPNの使い方にもこたえることができます。例えば、スポーツやイベントの会場からの映像素材を放送局などに送り編集するリモートプロダクションのユースケースにおいて、スポーツやイベントの開催スケジュールに合わせて会場にAPN端末を持ち込んで会場〜編集拠点の間に光パスを自動開通するというAPNの利用方法が想定されます。これにより各会場にAPN端末を常設する必要がなくなるため、各ユーザが利用するAPN端末の数を削減できます。また、APN端末が接続するAPNノード装置のポートを利用者間で交代して利用し、共用することができるようになります。このようなAPNの利用方法により、ユーザ当りのコスト効率を向上し、APNサービスの利用拡大につながることが期待できます。

光パスを自動開通するためには、APNコントローラはAPN端末と当該端末が接続するPh-GWのアクセスポートの接続関係を保持している必要があります。これは、APN端末からの光信号およびAPN端末宛の光信号が光パス経路設計通りに転送されるように、APNコントローラがPh-GW内の転送経路を適切に自動設定するためです。APN端末の初期接続時に当該端末が接続するアクセスポートをAPNコントローラが自動確認・識別する新しいポート管理・運用を実現することより、事前にAPNコントローラに収容設計情報を投入しておかなくても、APNに接続される任意のAPN端末に対してオンデマンドに光パスを開通することが可能となります。

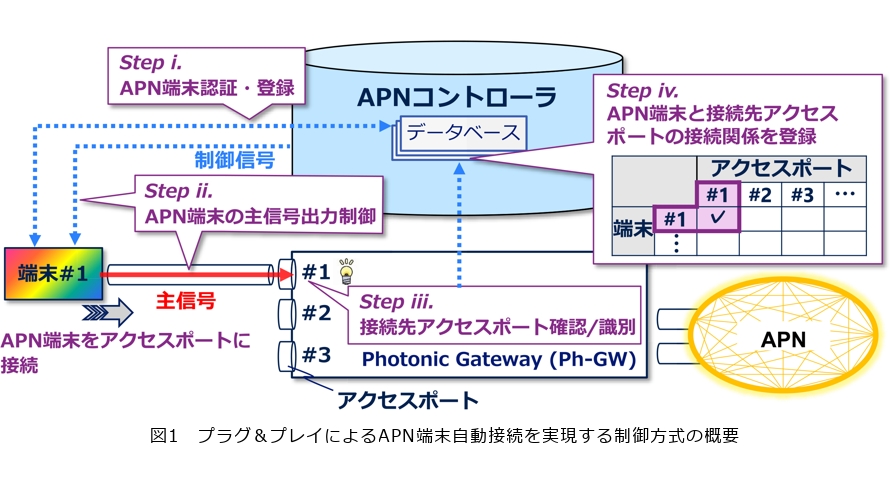

■プラグ&プレイによるAPN端末自動接続を実現する制御方式

図1に、事前にAPNコントローラに収容設計情報を投入せず、プラグ&プレイによりAPN端末の自動接続を行うための制御方式の概要を示します。APN端末が接続されると、APNコントローラはAPN端末に対する制御信号の送受信を通じて端末を認証し、端末情報をデータベースに登録します(Step i)。次いで、APNコントローラがAPN端末の光出力を制御し(Step ii)、APN端末と当該端末が接続するアクセスポートの接続関係を確認します(Step iii)。その後、APNコントローラは確認した接続関係をデータベース上に登録します(Step iv)。複数のAPN端末が同時に接続される場面であっても、APNコントローラがそれぞれのAPN端末の主信号光を適切に制御することにより、各APN端末の接続先アクセスポートを順々に確認することができます(5)。以上の手順により、収容設計情報をAPNコントローラへ事前に投入しなくても、APNコントローラがAPN端末の初期接続時に自動生成される接続テーブルを参照して、Ph-GW内の転送経路設定を行うことにより、人手を介さずに、APN端末に光パスを自動開通することができる状態になります。このプラグ&プレイの実現により、光パス開通のさらなるオンデマンド性向上に加えて、光パス開通要求数が増加していくAPNサービス拡大期における運用稼動の効率化も期待されます。また、Ph-GW〜APN端末間で主信号と制御信号を多重伝送するインチャネル制御を適用することにより、APN端末がPh-GWから離れたユーザ拠点等に面的に配置される場合でも、ここで説明したプラグ&プレイ動作を実現することができます。

波長変換によるリソース最適化を実現する光パス設計技術

■APNにおけるパス設計の課題

APN step3の実現に向けて、光パスの設計技術の検討にも取り組んでいます。APN step3では、ユーザやサービスごとに光パスを割り当てることで高品質・低遅延を実現します。ユーザやサービスごとに光パスをオンデマンドで提供するために、膨大な数の光パスの経路や波長を迅速に設計する必要があります。APNにおける光パスの経路や波長の設計は、コントローラにおけるパス計算機能で定義されており(6)、伝送レイヤにおける制御のソフトウェア化やパス設定の自動化のために必要となります。

常時運用する光パスについては任意の2地点に対して最短、あるいは最短に近い経路を選択することが一般的です。選択した1本の経路に対して1つの波長を割り当てますが、1本の光パスが経由するすべてのリンクに同一の波長を割り当てる必要があります。この条件を波長の連続性制約と呼んでおり(7)、波長を割り当てる際に満たすべき条件となります。ユーザの需要から経路を決定し経路を構成する各リンクに波長を割り当てますが、波長の割り当てる方法によって収容効率に差が生じます。収容効率を上げることで設備投資の抑制につながるため、APNを柔軟かつ経済的に利用するためのパス設計方式の確立が課題となります。

■波長変換を伴うパス設計方式

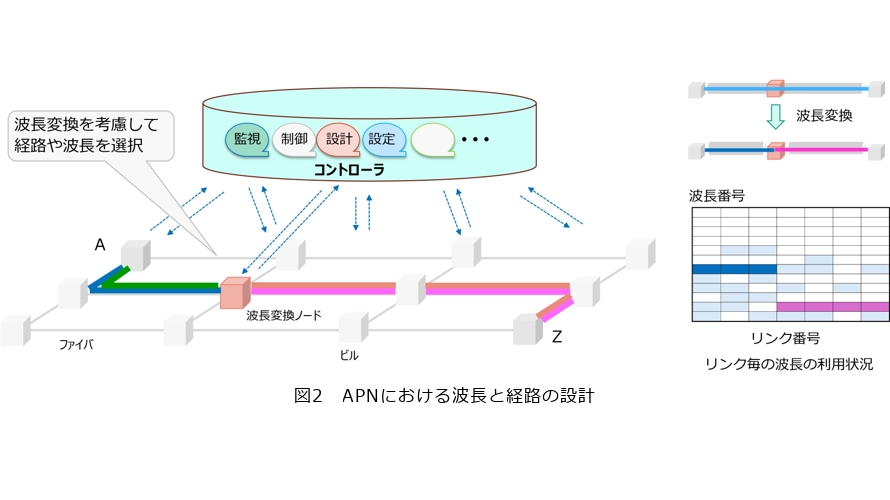

APNの光パスに波長を割り当てる際には、エンド・エンドで同一の波長を割り当てる必要があります。一方で波長変換技術が導入され、経由する装置において波長変換が柔軟に適用できるようになると、1本の光パスにおいても複数の波長を利用することが可能になります(8)。その際は伝送装置に対する経路や波長の設定に加えて、波長変換器に対する設定情報を生成し装置に設定します(図2)。波長変換が適用されることを前提とすると、1本のパスに複数の波長を割り当てる方法が必要となります。波長を割り当てる方法の1つとして、従来から若い番号から順番に割り当てるFF(First Fit)と呼ばれるルールが知られています。FFは、簡易な手順で効率的に波長リソースを割り当てることができます。そこで、1本の光パスに対して、波長変換とFFを組み合わせて、波長を割り当てる方式についてシミュレーション等の手法を用いて検証を進めています。

■APNにおける波長リソースの最適化

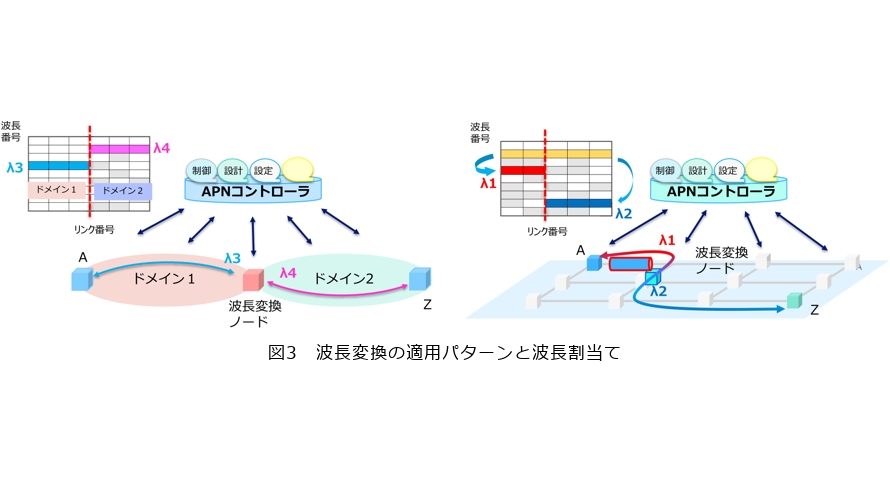

波長変換の適用例としては、伝送面等のドメイン間の接続や事業者間の接続等、管理主体や運用ルールの異なる網間の接続への適用があげられます(図3左)。網間を波長で接続する場合に、利用する波長の調停が必要となります。同一の波長を相互で調整できない場合にも、波長変換を活用することで調整の簡易化や不要化につなげることができます。結果的に、追加で必要となるリソースを最小に抑えつつ、エンド・エンドの光パスの接続性を高めることができます。波長変換の別の適用例としては、設備増設の代替としての活用があげられます。リンクに収容するパス数が増加し、最大波長番号(利用している波長の番号の最大値)が一定以上になると、設備の増設を準備する必要があります。波長変換を用いて空き波長を利用できる場合には、若い番号の波長を割り当てることで、結果的に設備の増設のタイミングを遅らせることができます(図3右)。このとき、光パスの収容状況に加えて設計対象となるパスの経路や長さ、波長変換を実施する位置等によって波長変換の効果には差が生じます。どういう条件において波長変換するパスの設計が特に有効になるのか、今後検証を進めていきます。

多様な装置・システムとコントローラの接続を実現する制御・管理技術

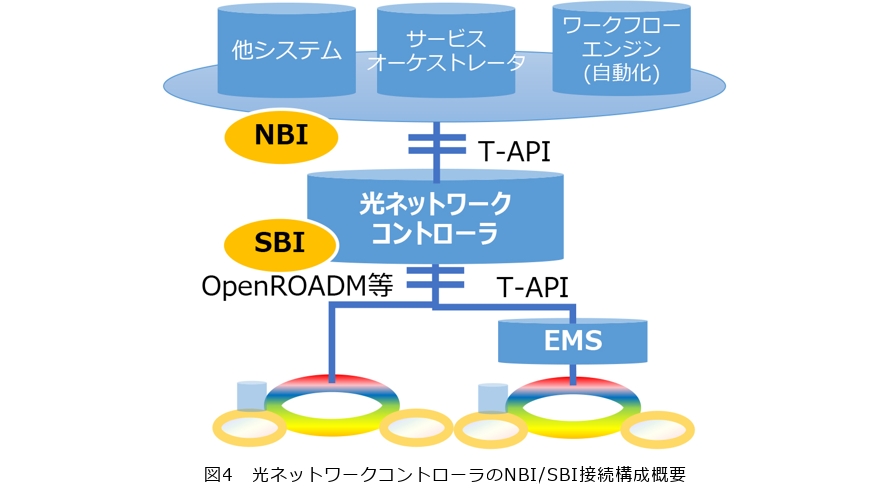

APN step3において、コントローラはAPN装置を制御すると同時に、オンデマンドかつ柔軟にエンド・エンド光波長パスを設定・管理できることが求められます。具体的には、上位システムからのサービス要求を受信し、コントローラを介してAPN機能を高度かつ柔軟に制御するためのNBI(North Bound Interface)、および波長帯変換等の新機能を含むAPN装置と接続し制御するためのSBI(South Bound Interface)、加えてコントローラ上で制御対象の装置および光パスを管理できるデータモデルが重要になります。

NTTではAPNコントローラの重要な構成要素であるNBI、SBI、データモデルの各仕様策定を含む光ネットワークコントローラ技術の研究開発を進めています。NBIおよびSBIについては、ONF(Open Network Foundation)等の標準化団体で規定されたオープンなインタフェース仕様をベースに、光ネットワークコントローラ特有の要件を加えて策定した仕様書やインタフェース利用ガイドなどのドキュメントのオープン化を推進しています。これにより、光ネットワークコントローラ機能の国内外の活用の促進が期待されるとともに、APNに新機能を追加する際の開発障壁を低減させ、APNの社会実装の加速に繋げることをめざしています。加えて波長帯変換等の新たな技術を適用したパスを制御するための光パス管理モデルの検討も進めています。

■オープン・インタフェースを用いたNBI/SBIの概要

NTTでは、光ネットワークコントローラにオープンな規格に準拠したインタフェース仕様を採用することで、サービスオーケストレータやワークフローエンジン等の上位システムならびに装置との接続性を高めています。SBIについては、装置を直接制御するケースだけでなく、既存の光伝送ネットワークからAPNへの移行過程などでEMS(Element Management System)経由の制御が必要になることを見越し、EMS経由で装置を制御するケースの2パターンの制御形態を想定し検討を進めています(図4)。

NBIはONFで標準化され、市中コントローラ製品で広く採用されているT-API(Transport Application Programming Interface)を採用しています。加えて実運用で求められるユースケースやAPN step3オンデマンド接続に必要な機能を考慮し、T-API仕様の拡張も検討しています。SBIは、コントローラから装置を直接制御するケースではOpenROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)を採用し、またEMS経由で装置を制御するケースでは、多くの市中EMSが備えるT-APIを採用しています。装置やEMSのインタフェースは標準仕様準拠であってもベンダ独自の解釈を持つケースがあるため、実機を用いて市中製品のインタフェースを調査し、SBIに具備すべき仕様を具体化したうえで仕様書を策定しています。

NTTではこれらの検討に基づき、光ネットワークコントローラのインタフェース仕様書と、仕様書の理解促進と開発加速を目的として、設計・実装の指針等をまとめた利用ガイドを作成しています。これらのドキュメントはNTTのホームページで公開し、広く利用可能としています(9)。またこれらの仕様を実装した光ネットワークコントローラを用いて、APN装置の実機と接続した実証実験を実施し、インタフェース仕様の実現性を確認しています。

■波長帯変換を考慮した光パス管理モデル

NTTではAPNに波長帯変換技術が導入される場合に、波長が変化する区間を含むエンド・エンドの光パスを光ネットワークコントローラが管理するために必要な光波長パス管理モデルを検討しています。現在T-APIで定義されている光パス管理モデルは、エンド・エンドで1つの波長の利用を前提としたモデルになっています(図5上段)。一方、波長が変化する区間を含む光パスを管理するためには、コントローラでは光波長ごとにコネクションを区別して管理する必要があります。他方、エンド・エンドのネットワーク接続を1本のパスとして扱い、管理する場合もあります。NTTではこれらの要件を考慮し、光信号を表現するコネクションを波長ごとに分割し、その上位に光パスをまたいだエンド・エンドのコネクションを多段に構成することで、波長が変化する区間ごとの個別の光パス管理と、波長が変化する区間をまたいで1本の光パスとして扱う管理を両立できる光パス管理モデルを策定しています(図5下段)。

以上のNBI、SBI、および光パス管理モデルに関する研究成果は、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の助成事業(JPJ012368G60301)により得られたものです。

今後の展望

本記事では、APN step3の実現に向けて、NTTが検討を進めるAPN制御にかかわる主要技術を紹介しました。今後は実証実験等を通じて各技術の実現性を検証し、APN step3の事業導入に向けて貢献をしていきます。

■参考文献

(1) S. Kaneko, K. Honda, T. Kanai, J. Kani, and T. Yoshida:“Photonic Gateway and Protocol-Independent End-to-End Optical-Connection Provisioning in All-Photonic Metro-Access Converged Network,” IEEE Photonics Journal, Vol. 15, No. 3, pp. 1-9, June 2023.

(2) https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/05/15/240515a.html

(3) https://group.ntt/jp/newsrelease/2025/03/31/250331a.html

(4) https://journal.ntt.co.jp/article/33809

(5) S. Kaneko, Y. Kimura, R. Igarashi, N. Shibata, T. Suzuki, M. Fujiwara, J. Kani, and T. Yoshida:“Photonic gateway architecture extension and guard time-free initial connection method with point-to-multipoint remote control for metro/access converged all-photonics network,” in Journal of Optical Communications and Networking, Vol. 16, No. 12, pp. 1229-1240, Dec. 2024.

(6) https://iowngf.org/wp-content/uploads/2025/07/IOWN-GF-RD-Open-APN-Functional-Architecture-3.2.pdf

(7) https://www.rd.ntt/research/JN20200322_h.html

(8) https://www.rd.ntt/iown_tech/post_21.html

(9) https://www.rd.ntt/ns/optical_network_controller/interface_specification.html

(左から)下田 晃弘/濱上 立季/金子 慎/松川 達哉

本記事で紹介した技術はIOWN Global Forumでも積極的に発信し、NTT技術を国内外に普及させるための活動も行っています。今後も引き続き、IOWN APNの価値向上と社会実装の加速に向けた研究開発に取り組んでいきます。