2025年11月号

特集1

APN step3を支える基盤システム主要要素技術

- Photonic Exchange

- Photonic Gateway

- Subchannel Circuit eXchange

本稿では、APN step3の実現に向けた基盤システム技術としてPhotonic Exchange(Ph-EX)、Photonic Gateway(Ph-GW)、Subchannel Circuit eXchange(SCX)を紹介します。Ph-EXは波長帯・波長変換により異種ファイバ間接続や柔軟な波長設定を可能にし、経済性と省電力性を両立します。Ph-GWは光マルチキャスト、リアルタイム制御など柔軟な接続機能を提供します。SCXはサブチャネル単位での帯域制御や複数拠点間の同時接続を可能にし、確定性の高い通信を実現します。これらの技術概要について解説します。

関 剛志(せき たけし)†1/高橋 慶太(たかはし けいた)†2

王 寛(おう ひろし)†2/岡田 真悟(おかだ しんご)†1

NTTネットワークサービスシステム研究所†1

NTTアクセスサービスシステム研究所†2

IOWNを支えるAPN基盤システム技術の進展

NTTが提唱するIOWN(Innovative Optical and Wireless Network)は、情報処理と通信の革新をめざした次世代インフラ構想です。その中核を担うのがAll-Photonics Network(APN)であり、光技術を通信の全レイヤに適用することで、従来のネットワークでは困難であった超低遅延・高信頼・大容量の通信を実現します。

まず、県内領域での低遅延、確定遅延通信を可能とするAPN 1.0を皮切りに、APN step2では長距離での提供を可能とします。現在、研究開発を進めているAPN step3は、高度化を進め、さらなる利用拡大を図っています。その1つがAPNにオンデマンドに接続できることであり、それには、さらに大容量のパスを柔軟に制御できることが必要です。これらのユースケースは、Photonic Exchange(Ph-EX)、Photonic Gateway(Ph-GW)、Subchannel Circuit eXchange(SCX)といった技術連携によって支えられ、IOWN構想の社会実装に向けた基盤を形成しています。

本稿では、APNの実現に向けて重要な役割を果たす3つの技術「Ph-EX」、「Ph-GW」、「SCX」について、技術的背景、課題、解決策、そして今後の展望について説明します。

Ph-EX:光伝送の経済化と省電力化を両立する中継技術

Ph-EXは、IOWN構想におけるAPNの中核技術の1つであり、光パスの柔軟な構成と効率的な伝送を可能にする光中継技術です。図1に示すように、従来の光伝送システムでは、光パスのクロスコネクト機能が中心でしたが、Ph-EXではこれに加えて、異なる波長帯(C帯・L帯)を柔軟に変換する波長帯変換機能や、任意の入力波長を任意の出力波長に1波長単位で変換する波長変換機能を備えています。

これらの機能により、APN内の光パスの波長を柔軟に変更することが可能となり、既存設備の有効活用や経済的なネットワーク展開を実現できます。特に、異なる種類の光ファイバ伝送路が混在する環境において、エンド・エンド光パスを構成するためには、波長帯変換技術が重要な役割を果たします。また、波長変換技術は、APN内での波長衝突の回避や、異なる事業者が運用するAPNをまたいだエンド・エンドパスの提供、省電力化や設備コストの削減など、多くの利点をもたらします。以下では、Ph-EXにおける代表的な波長変換技術として、PPLNを用いた波長帯変換技術と、OAO(Optical–Analog–Optical)方式による波長変換技術について紹介します。

■PPLNを活用した波長帯変換技術

NTT先端技術総合研究所では、PPLN(周期分極反転ニオブ酸リチウム)を用いた波長帯変換技術の研究開発を進めています(1)。この技術は、異なる光学仕様の光ファイバ伝送路間や、単一波長帯を活用する既存ネットワークと、複数波長帯を活用するAPNとの間で光直結を可能にするものです。

PPLNは非線形光学材料として知られており、波長変換効率が高く、広帯域にわたり変換が可能です。この特性を活かし、伝送する波長帯と経路を選択可能な「Multi-band switchable optical cross-connect」システム構成を考案しました(2)。このシステムでは、複数の波長帯を柔軟に切り替えながら光パスを構成することができ、ネットワークの柔軟性と拡張性を大幅に向上させます。

さらに、PPLN波長帯変換を通過させた際の光信号特性への影響について詳細な評価を行い、20回以上の変換を経ても信号品質が維持されることが実証されています(2)。このPPLNの特徴により、波長信号を終端することなく、低消費電力での接続が可能となり、APNの省電力性を損なうことなく波長帯の柔軟な運用が実現できます。

■OAO波長変換技術(光-電気アナログ-光)

OAO波長変換技術は、光信号を一度電気アナログ信号に変換し、再び光信号に戻すことで任意の波長への変換を可能にする方式です。この方式は、従来のOEO(光–電気–光)方式とは異なり、デジタル信号処理(DSP)を用いないため、消費電力や遅延の面で大きな利点があります。

NTTでは、このOAO方式を用いた波長変換技術の性能評価を行い、波長変換を適用した場合でも中継網への適用に十分な伝送性能が得られることを実証しています(3)。具体的には、従来方式と比較して消費電力を約90%削減し、通過遅延を約99%削減できる見込みです。

この技術は、複数の事業者やネットワークをまたいだ光直結接続を実現するための鍵となります。従来のOEO方式では、デジタル処理による遅延や消費電力の増加が課題でしたが、OAO方式ではアナログ処理によりこれらの課題を回避しつつ、必要な波長変換を実現できます。

また、OAO方式は、APNの特徴である低遅延・低消費電力・高信頼性を維持しながら、波長の柔軟な運用を可能にするため、今後の多様なユースケースへの対応にも適しています。特に、リアルタイム性が求められる映像伝送や遠隔制御、医療・産業分野での応用が期待されています。

Ph-GW構成技術

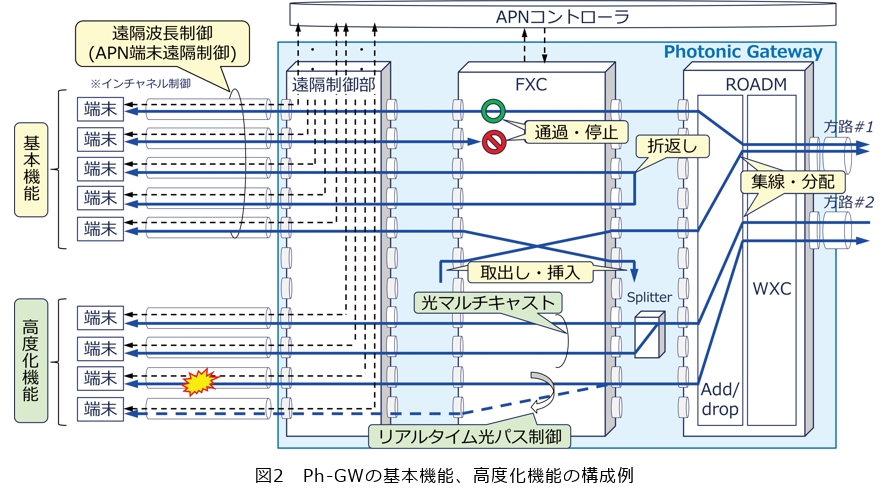

Ph-GWはAPNの入り口に配置され、多様なAPN端末を収容する光アクセスノードです。Ph-GWは、用途に応じて分離可能な複数の機能部を組み合わせて構成したディスアグリゲーション型のアーキテクチャに基づいており、従来の波長多重ネットワークを構成する伝送装置ROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer)が備える集線・分配機能に加えて、多様な光信号に対する接続制御機能・関門機能などを実現します。本稿では、上記アーキテクチャに基づくPh-GWの基本機能に加えて、Ph-GWを活用した高度化機能として光マルチキャスト機能、リアルタイム光パス制御機能について紹介します。

■Ph-GWノードアーキテクチャ

NTTが提案しているPh-GWの基本機能を実現するノード構成例を図2上部に示します。従来の波長多重ネットワークを構成するROADM機能部に加えて、遠隔制御部、ファイバクロスコネクト(FXC)からなるディスアグリゲーション型構成です。APN端末に対する制御は、インチャネル制御を実現することで、別回線による外部制御を不要としています。遠隔制御部は制御信号とデータ信号を多重・分離し、通信ビル外のアクセスエリアに分布するAPN端末とAPNコントローラの間で制御監視チャネルを確立します。制御信号に波長多重を用いることで、データ信号のプロトコル・伝送方式によらず多様なAPN端末の収容を可能としています。FXCは、光パスの開通に合わせて光信号を通過させ、不正なAPN端末からの光信号は遮断する通過・停止機能を実現します。また、同じPh-GWに収容されているAPN端末間のトラフィックに対し、最短経路での接続を実現する折り返し機能や、Ph-GWの位置で電気的処理を必要とする光信号だけをいったん取り出し、処理後に挿入する機能を実現することができます。FXCはROADMを構成する波長クロスコネクト(WXC)と比べて波長依存性が低いため、長距離伝送に適したC帯波長(1530~1565 nm)以外の光信号を転送することができます。そのため、O帯波長(1260~1360 nm)などの経済的な光トランシーバで広く用いられる短距離ユースケースをサポートすることが期待できます。IOWN Global Forumでは、エンド・エンド光パスを提案する波長パス層と、波長にかかわらず通過可能なトンネルを提供するファイバパス層の2層からなるOpen APN機能アーキテクチャが定義されており、図2上部に示すPh-GWの基本機能を実現するノード構成はこの機能アーキテクチャに準拠しています。

■Ph-GWを活用した高度化機能

上述したPh-GWを活用した高度化機能の研究開発も進めています。高度化機能を実現するノード構成例を図2下部に示します。APNでは通信を行う2つのAPN端末間はポイント・ツー・ポイント(P2P)の接続方式となりますが、APNのさらなる発展に向けては通信方式の多様化が重要となります。例えば、大画面のディスプレイでリアルタイムに試合観戦するパブリックビューイングを複数拠点で実施する場合では、大容量の映像を複数拠点に配信する必要があるため、P2P以外の通信方式としてポイント・ツー・マルチポイントの接続方式の適用が期待されます。そこで、スプリッタなどの光信号を分岐する機器をFXCとROADMの間に構成し、光の信号のままコピーするマルチキャスト伝送方式の検討を進めています。電気での信号複製の処理を行わないため、低消費電力となることが期待されています。

また、ネットワーク越しでロボットやドローンの遠隔操作を行うようなミッションクリティカルなサービスを想定した場合、ネットワークの品質安定化が重要となります。そのため、品質劣化時に短時間で光パス品質を回復させるAPNサービスの実現に向けた、リアルタイム光パス制御技術についても検討を進めています。コントローラは、提供中の光パスに関してサービス品質を監視し、品質劣化を検知した際に光パスを切り替えることにより、ユーザが要望するサービス品質を満足したAPNサービスを継続提供することが可能です(図2下部)。このような品質制御は、これまでプロテクションやリストレーションとして実用化されていますが、プロテクションでは冗長化のために2倍のネットワークリソースが必要、またリストレーションでは品質復旧までに分単位の時間が必要という課題がありました。リアルタイム光パス制御は、光パス高速切替が可能なFXCを用いてコントローラが品質収集・分析・制御を行うことにより、数10msオーダでの短時間切替を可能とし、提供中光パスに対する品質安定化とネットワークリソースの利用効率向上を両立します。また、リアルタイム光パス制御が分析に用いる品質情報は、外部連携機能を通じて、APN 以外のドメインの情報に拡張可能です。これにより、品質制御の対象をAPNサービスからエッジコンピューティングや無線ネットワークを含んだエンド・エンドサービスに広げることが可能です。NTTではこれまでに、コンピュートと連携した遠隔ロボット操作の実証や、Cradio®との協調による無線区間の切替と連携した光パス制御の実証を実施しています(4)。

SCX:確定通信と柔軟性を両立する光回線交換技術

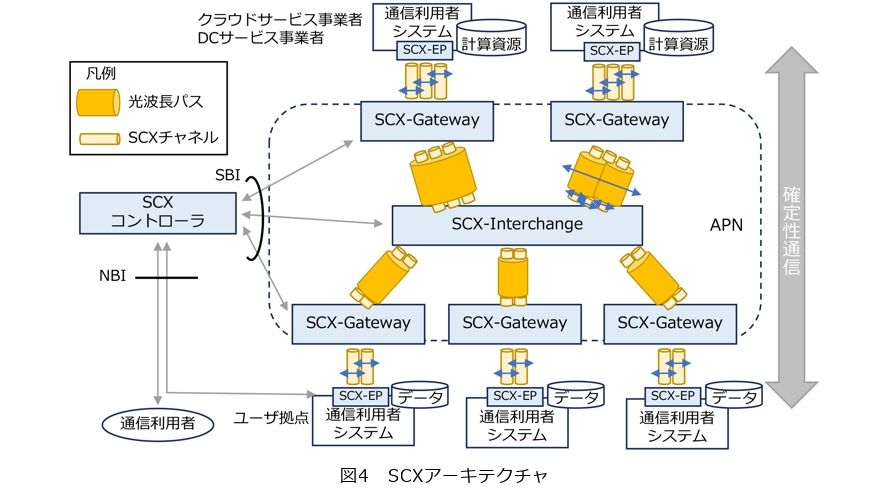

APNにより、光波長パスを任意の地点間でオンデマンドに利用可能となりますが、NTTでは、APNをさらに多様なユースケースで活用するために、SCX(サブチャネル回線交換技術)の研究開発を推進しています。SCXは複数の光波長パスを利用してサービスごとに専用ネットワークを構築します。これはIOWN/APNにおけるFDN(Function Dedicated Network:機能別専用ネットワーク)のネットワーク機能を実現するための技術となります。FDNにおけるネットワーク機能は現在、IOWN Global ForumにおいてもDN(Deterministic Network)としてアーキテクチャを提案しており、SCXはDNを実現する技術ともいえます。また、本技術は国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)の委託研究として取り組んでおり、本研究成果はNICTの委託研究JPJ012368C09001により得られたものとなります。

SCXでは複数の波長パスを組み合わせて多地点拠点を同時に通信可能とするために、電気処理による中継や多重・分離といった処理を行うとともに、APNの特徴である通信の確定性(確定帯域・ロスレス・ジッターレス)をエンド・エンドで実現することを目標としています。それにより、現在拠点内でしか利用されないRDMAによるGPU間通信等の高度な通信を拠点間で利用可能とします(図3)。

SCXは、APNの光波長パス上にサブチャネルとして論理的な通信路を構築します(図4)。そのために、SCXはサブチャネルの終端点であるSCX-EP(EndPoint)、SCX-EPを収容するSCX-G(Gateway)、SCX-G間の中継装置であるSCX-I(Interchange)およびそれらを統合制御するSCX-C(Controller)という要素で構成されます。SCXでは論理パスであるサブチャネルを作成するにあたり、SCX-CがSCX-EPであるNICおよびSCX-G/Iを連携制御し、ネットワーク全体の帯域を管理・制御することで、通信の輻輳を防止します。加えて、SCX-G/Iでパケット通信に利用される汎用ハードウェアを活用しつつも、SCX-G/I間のLinkでサブチャンネルごとにタイムスロットを割り当てた通信を行います。また、パケット技術をベースとすることで、サブチャネルの回線交換をSRv6によるソースルーチングで実現しています。そのためにSCX-EPでは途中経路の回線IDを含んだSRH(Segment Routing Header)をパケットに付与するとともに、帯域制御のためのQoS(Quality of Service)制御を行います。これらの制御・技術により、SCXでは通信の確定性を実現可能とします。

このようなアーキテクチャ・仕組みにより、SCXは複数のサブチャネルで光波長パスを共有しながら、エンド・エンドでロスレス・低遅延・低遅延揺らぎといったAPNの通信品質を維持しつつ、ユーザの利便性向上のため、複数拠点への同時接続や柔軟な接続先切替え、帯域変更などの機能を実現します。

APN step3を支えるシステム基盤実現に向けて

Ph-EX、Ph-GW、SCXは、IOWN APN step3のシステム基盤の中核技術であり、それぞれが「経済性」「柔軟性」「確定性」という異なる価値を提供します。これらの技術が連携することにより、次世代のネットワークインフラは、より高性能で持続可能なかたちで社会に浸透していくことが期待されます。

■参考文献

(1) https://www.rd.ntt/research/DT0026.html

(2) H. Minami, et.al.:“Band-Switchable Multi-Band Optical Cross-Connect Using PPLN-Based All-Optical Inter-Band Wavelength Converters,” Journal of Lightwave Technology, Vol.43, No.4, pp.1725-1735, 2024.

(3) https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/11/12/241112b.html

(4) https://group.ntt/jp/newsrelease/2024/05/15/240515a.html

(上段左から)関 剛志/高橋 慶太

(下段左から)王 寛/岡田 真悟

APN step3実現のために、光通信の柔軟性・経済性・確定性を兼ね備えた基盤技術が不可欠です。Ph-EX・Ph-GW・SCXの連携により、IOWN構想は社会実装へと加速し、大容量・低遅延・高信頼ネットワークを実現していきます。