グローバルスタンダード最前線

Open ROADM MSAの標準化動向

Open ROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer) MSA(Multi-Source Agreement)は、メトロ・ロングホールの波長多重光伝送網の領域において、複数ベンダ間で相互接続可能なROADM網を実現するため、物理レイヤの光インタフェース仕様と装置コントローラ向けの制御API(Application Programming Interface)の規定を進めています。本稿ではOpen ROADM MSAが定める規格の概要と、最新の活動内容について紹介します。

曽根 由明(そね よしあき)†1/吉田 光輝(よしだ みつてる)†1

可児 淳一(かに じゅんいち)†2/高杉 耕一(たかすぎ こういち)†1

NTT未来ねっと研究所†1

NTTアクセスサービスシステム研究所†2

背景

スマートフォンの浸透や、急速に進化するAI(人工知能)サービスにより、通信網は日常生活に欠かせない存在となっています。サービスプロバイダは増加し続ける通信網のトラフィックを支えている光伝送網のスケーラビリティとコスト効率を維持することが不可欠になっています。長期間にわたる持続的なスケーラビリティを実現するためには、ネットワークアーキテクチャやエコシステムについても考慮する必要があります(1)。

従来、伝送装置およびその管理システムは、単一ベンダによる垂直統合型ソリューションとして提供されることが主流でした。このため、一度導入すると他ベンダ製システムの追加が困難となり、柔軟性の制約や新技術の採用の遅れを引き起こす懸念がありました。この課題を克服するためには、伝送装置およびその管理システムに関し、合理的な競争環境が発生するマルチベンダ対応のオープンなアーキテクチャが不可欠です。こうした背景から、光ネットワークのマルチベンダ化を実現するオープン標準化の重要性が高まっており、ITU-T(International Telecommunication Union-Telecommunication Standardization Sector)(2)、IOWN Global Forum(IOWN GF)(3)、Telecom Infra Project(TIP)(4)など複数の標準化団体やフォーラムが関連する取り組みを主導しています。その中でも、Open ROADM MSA(5)は、メトロDWDM光伝送網向けにオープンかつ相互接続可能な仕様を提供する重要な光通信分野のフォーラムの1つです。

■Open ROADM MSAの標準仕様

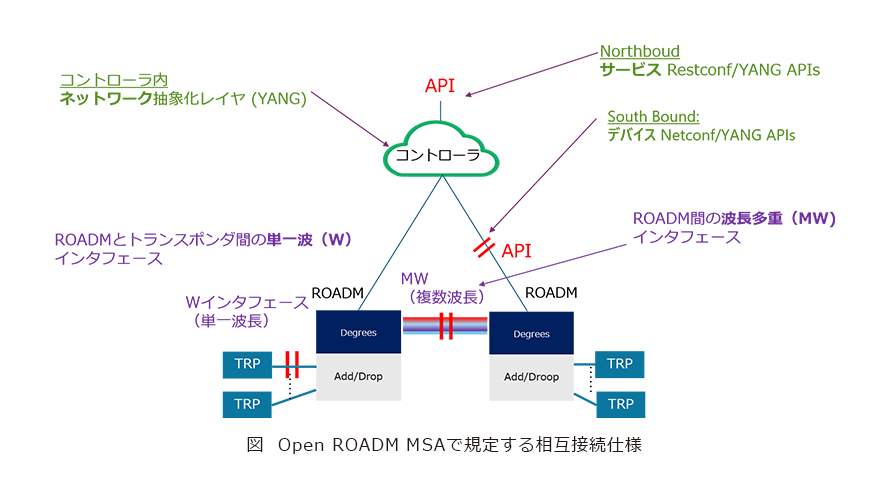

Open ROADM(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexer) MSA(Multi-Source Agreement)は、オープンかつ柔軟な可変型光アドドロップ多重装置(ROADM)ネットワーク向けに相互接続可能なインタフェース仕様を策定し、オープンな光ネットワーキングエコシステムの構築をめざしています。Open ROADM MSAは2016年に発足し、2025年4月時点で15のオペレータと17の光通信機器メーカ、計32社が加盟しています。Open ROADM MSAの目的は、オープン標準インタフェースを定義することにより、従来のキャリアネットワークで問題となっていた垂直統合システムによる特定ベンダへのロックインを回避し、オープンかつ柔軟なネットワークを実現することです。図は、Open ROADM MSAが想定するROADMネットワーク構成およびインタフェース定義を示しています。Open ROADM MSAが定義する相互接続仕様には、光伝送インタフェース(物理層)と、装置コントローラ向けAPI(Application Programming Interface)が含まれます。これらの仕様はOpen ROADM MSAにより公開されています。光インタフェース仕様はOpen ROADMのWebサイト上にスプレッドシート形式で公開されています。APIに関しては、Yet Another Next Generation(YANG)モデル*1を用いて定義されたOpen ROADMのGitHub(6)上で公開されており、APIモデル実装のガイドラインを示すホワイトペーパーもWebサイトから入手可能となっています。

*1 YANGモデル:ネットワーク設定と状態のモデリング言語であり、Netconf等の装置制御プロトコルで利用されます。

■光インタフェース仕様

物理層の規定では、ROADM、X-ポンダ(トランスポンダ、マルチプレクサ・ポンダ、スイッチ・ポンダ)、インライン増幅器(ILA)など複数の機能ブロックが定義されており、それらのインタフェースが規定されています。ROADMとILA間の光WDM伝送信号の接続は、マルチ波長(MW)インタフェースとして定義され、X-ポンダとROAD add/drop機能部間の単一波長光インタフェースは波長(W)インタフェースと呼ばれます。

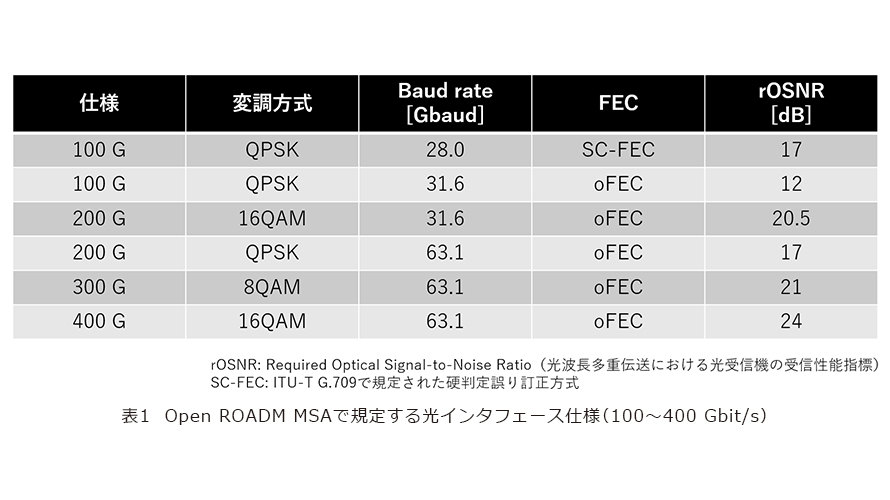

表1には、2022年にリリースされたWインタフェース仕様(光インタフェース仕様Ver.5.1)を示します。Open ROADM MSAは、メトロDWDM用途をカバーする標準化された軟判定誤り訂正(oFEC*2)を採用した光インタフェース仕様を策定しました。Ver.5.1では、100 Gbit/s、200 Gbit/s向けに30 Gbaud、200 Gbit/s、300 Gbit/s、 400 Gbit/s向けに63.1 Gbaudのbaudレートが使用されています。これらのインタフェース仕様は、複数の変調方式を用いて、メトロ光WDM伝送において複数のレートと複数のリーチのバリエーションを実現しています。

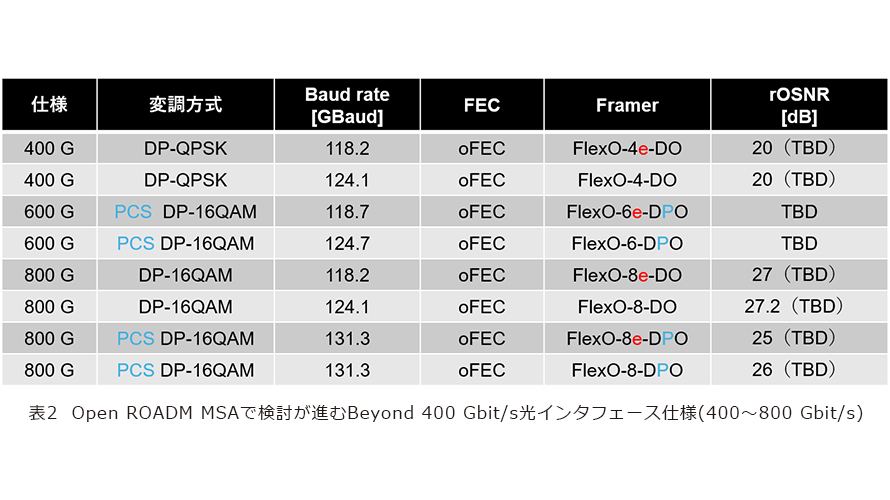

Open ROADM MSAは現在、Beyond 400 Gbit/s仕様規定にも取り組んでいます。その暫定仕様は光インタフェース仕様Ver.8.0として公開されています。表2にその概要を示します。

Beyond 400 Gbit/sの光インタフェース仕様において、Open ROADM MSAは業界で初めて相互接続可能なProbabilistic Constellation Shaping(PCS)方式を標準化し、Wポートデジタル仕様Ver.6.0として公開しました。PCSは600 Gbit/sおよび800 Gbit/s仕様に適用されています。さらに、Beyond 400 Gbit/s仕様では、標準的なOTN(Optical Transport Network)フレーマに加え、イーサネット最適化フレーマも導入されています。表2に示すように、FlexO-n-eはイーサネット最適化フレーマ、FlexO-nは標準OTNフレーマをそれぞれ指します。イーサネット最適化フレーマはOTNフレーマよりもわずかに低いbaudレートで動作し、管理機能を最小化してフレーマオーバーヘッドを削減することで、より高い伝送性能と低消費電力を実現している仕様です。ITU-T等の他の標準化団体にもリエゾンにより仕様が共有され、広く採用されることが期待されています。

*2 oFEC:Open ROADM MSAにより標準化された軟判定誤り訂正方式のことを指します。

■装置コントローラ用API規定

装置コントローラ仕様に関して、Open ROADM MSAは装置コントローラAPIのために3つカテゴリのYANGモデルを定義しています。サービスモデル、ネットワークモデル、デバイスモデルです。

① サービスモデル:上位運用システムからのサービス要求に応答するためのNorthboundインタフェースを定義するモデルです。サービス提供に必要なパラメータ群が定義されています。

② ネットワークモデル:物理層の設備情報を抽象化し、トポロジ情報として管理するモデルであり、機器交換時にも上位層への影響を抑えることが可能になります。ROADM網の波長サービスの提供経路を決定する際に参照される装置間の接続情報やリソースや機能等による制約が表現されています。

③ デバイスモデル:機器パラメータを管理するためのテンプレートであり、機器のプラグアンドプレイ機能をサポートするモデルです。装置筐体に挿入される複数のラインカードや、CFP2-DCOといったプラガブルモジュールが柔軟に管理できるモデルとなっています。

YANGモデルのVer.7.1は、商用ネットワークにおける400 Gシステムの運用に対応可能な仕様で、マルチベンダの商用導入の実績があるバージョンです。運用可能な仕様が規定され商用利用されている一方、YANGモデルは新しいユースケースや新しい物理レイヤの機能を考慮して継続的に改良されており、2025年4月時点での最新リリースはVer.17.0となっています。 モデルの改良により実現された柔軟な制御機能の例として、Open ROADM MSA準拠でないトンスポンダの対向接続(ブックエンド接続と呼ばれる)を管理する機能などあります。現在は、現状のCバンド*3のシステム想定に加え、CバンドとLバンド*4を両方活用する「C+L対応」のシステムを管理するためのYANGモデル仕様の検討等が進んでいます。

*3 Cバンド:波長多重光伝送で利用される波長1528.77~1566.77 nmの周波数帯域。

*4 Lバンド:波長多重光伝送で利用される波長1570.42~1610.49 nmの周波数帯域。

他の標準化団体との連携

Open ROADM MSAは、ほかの標準化フォーラムやオープンフォーラムとの連携を積極的に進めています。その一例がIOWN GFとの連携であり、両者の間にはリエゾン関係が確立されています。IOWN GFは、Open All-Photonics Network(Open APN)機能アーキテクチャ(7)の一部に、Open ROADM MSAの仕様を採用すると同時に、Open APNの要件を満たすためにOpen ROADM MSAで拡張すべき機能も特定しました。これに基づき、Open ROADM MSAは、IOWN GFのメンバと連携し、Open APNの要件であるユーザ拠点間の光波長接続を実現するための仕様拡張を行いました(8)。具体的には、ユーザ拠点に設置されたX-ポンダを、主信号と同一の光ファイバを伝搬する光監視制御チャネルを通じて制御できる、リモートトランスポンダ制御アーキテクチャを定義し、さらに、これに対応した新たな単一波長光インタフェース仕様(W’インタフェース)を規定して、これらを反映した光仕様Ver.7.0を2024年4月に公開しました。また、これまでの規定では、同一ROADM装置の配下のX-ポンダどおしでの光波長接続はできなかったのですが、これを可能にするために、装置コントローラ用API規定にターンバック機能を追加し、これを反映したデバイスモデルVer.13.0を2023年3月に公開しています。

Open ROADMのシステムは商用プロダクトに広く実装されOpen ROADM MSAと関連の深いOpenLab@UT Dallasにより多くのマルチベンダ相互接続デモンストレーションが実施されています(9)。OFC2024展示会、OFC2025展示会ではIOWN GFと連携したデモンストレーションも複数社の連携により実施されています(10)。

IOWN GFとOpen ROADM MSA仕様との連携は、オペレータが求めるオープンなAPNアーキテクチャの発展を加速させています。

まとめ

Open ROADM MSAは、メトロおよび長距離DWDM光ネットワーク向けに相互接続可能な仕様を策定するオープンフォーラムで、100 Gから800 Gにわたる物理層の光インタフェース仕様と、装置コントローラ向けAPIのYANGモデルを規定しています。複数のベンダによって実装が進められており、業界展示会にて相互接続性が実証されています。

Open ROADM MSAは、今後も関連するオープンフォーラムと連携しながら、光ネットワーキング分野におけるオープンなエコシステムの確立に継続的に貢献していくと期待されます。

■参考文献

(1) H. Nishizawa, W. Ishida, Y. Sone, T. Tanaka, S. Kuwabara, T. Inui, T. Sasai, and M. Tomizawa:“ Open whitebox architecture for smart integration of optical networking and data center technology,” J. Opt. Commun., Vol. 13, pp. A78-A87, Jan. 2021.

(2) https://www.itu.int/en/ITU-T/Pages/default.aspx

(3) https://iowngf.org/

(4) https://telecominfraproject.com/oopt/

(5) http://openroadm.org/

(6) https://github.com/OpenROADM/OpenROADM_MSA_Public

(7) https://iowngf.org/open-all-photonic-network-functional-architecture-october-2023/

(8) J. Kani, T. Suzuki, Y. Kimura, S. Kaneko, S.-Y. Kim, and T. Yoshida: “Disaggregation and virtualization for future access and metro networks,” J. Opt. Commun. Networking, Vol. 17, pp. A1-A12, 2025.

(9) https://openlab.utdallas.edu/news/

(10) https://group.ntt/jp/newsrelease/2025/03/31/250331a.html